诗人苇岸:为同驴子一起上天堂而祈祷

苇岸(1960年1月7日—1999年5月19日)

“如果我们把中国的当代文学史减去苇岸或者从当代的散文史减去苇岸,我觉得我们的文学史会变轻,我们的散文史会失重,因为苇岸是不能被称量的,他自己就是一种法度、一种标准、一种度量衡。”——评论家鲁太光。

“如果有来世,我希望他能够远离诗文,希望躲在他背后的快乐,都像不朽的节气一样轮转到他的眼前,让他饥渴的心得到满足。”——作家周新京

文 / 南方人物周刊记者 孟依依 发自北京

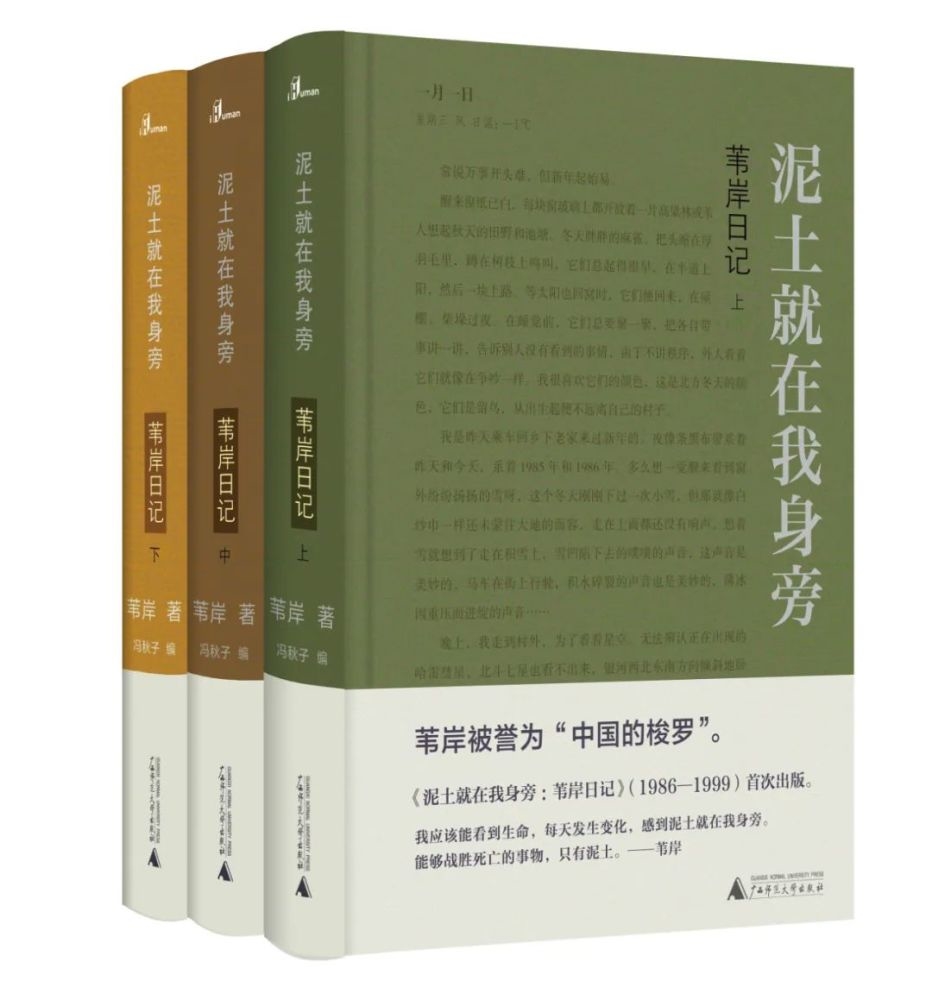

三大卷的《苇岸日记》出版之后,朋友们为此聚谈了一次。树才从三亚赶回北京,彭程因堵车到晚了,王家新、周新京以及更多好友陆续到来,这些与苇岸同时代成长的诗人、作家都已经鬓发斑白。现场静得肃穆,直到树才坐下说第一句话:22年前的5月19日,是苇岸离开我们的日子。

现在想起来,苇岸是什么模样呢?

“长有奇相,脸颊瘦长”,很容易辨认,食指在沙河福利院的病友都认识他,但叫不上名字,就说那个高个又来了;与他通过几次电话就能记住,“一个风琴般浑厚的略显克制的男中音”;或者通过信件,知道他的字“保持着少年的原型,没有圆曲,没有潇洒的飞舞,全是长短不一的直线”;若与他同行,则能发现“他走起路来像一只鸵鸟,从容、惬意、步幅很大,且不知疲倦”。

▲1998年7月27日,苇岸与诗人食指(左一)在北京第三福利院

他的一生一共39年,居于北京昌平。海子也工作、生活在昌平,两人相距不远,他有时候会突然敲开苇岸的门,一起聊文学。海子离世后苇岸写过几次悼念文章,在《海子死了》的结尾他写下:春天,万物生长,诗人死亡。十年后,同样的命运降临到了苇岸身上。

1999年初,苇岸确诊肝癌,不到半年便离开了。

周新京见到苇岸的最后一面,他已经在透明的棺盖下,整个人都变得透明起来——“一个人做人很纯净时,他的一切都是通透的。就像从这个玻璃房间,可以看到那个玻璃房间一样。”昌平殡仪馆的整容师傅为他的面颊涂上淡淡的红晕,这是周新京认识苇岸以来,第一次在他脸上看到健康的颜色,“好像生命在他的身上刚刚苏醒。”

“如果有来世,我希望他能够远离诗文,希望躲在他背后的快乐,都像不朽的节气一样轮转到他的眼前,让他饥渴的心得到满足。”周新京在《我认识的苇岸》中写道。

树才受苇岸生前之托,翻译了法国诗人雅姆的诗——受苇岸影响树才也喜欢上了雅姆——《为同驴子一起上天堂而祈祷》,并且在他的告别仪式上念诵:

愿我出现在你面前,在这些伤牲口中间

我那么爱它们因为它们温顺地低着头

一边停步,一边并拢它们小小的蹄子,

样子是那么温柔,令你心生怜悯。

我会到来,后面跟着驴子的无数双耳朵,

跟着这些腰边驮着大筐的驴子,

这些拉着卖艺人车辆的驴子

或者载着羽毛掸子和白铁皮的大车的驴子,

这些背上驮着鼓囊囊水桶的驴子,

这些踏着碎步、大腹怀胎的母驴,

这些绑着小腿套

因为青色的流着脓水的伤口

而被固执的苍蝇团团围住的驴子。

天主啊,让我同这些驴子一起来你这里。

让天使们在和平中,领引我们

走向草木丛的小溪,那里颤动的樱桃

像欢笑的少女的肌肤一样光滑,

让我俯身在这灵魂的天国里

临着你的神圣的水流,就像这些驴子

在这永恒之爱的清澈里

照见自己那谦卑而温柔的穷苦。

他喜欢驴子,书橱里放着一只画盘,画盘上是一头毛驴。苇岸与黑大春、一平做游戏,说出自己最喜欢的三种动物,他列举麻雀、野兔和毛驴,游戏的答案是:第一个动物是你爱人,第二个动物仿佛是你,第三个才实际是你。

按照苇岸的遗愿,遗体火化后,“不要墓地,不要骨灰,骨灰撒在他的出生地,昌平的一块麦田、树丛和小河中。”之后许多年,每到5月19日,朋友们都会聚一聚。

▲春分(3月21日) 二月廿三 寅时3时57分 气温-2 ℃-8℃

评论家鲁太光说,日常的文学史的研究往往是做加法,但有时也应该做一点减法,“因为做减法更能衡量一个作家的重量。如果我们把中国的当代文学史减去苇岸或者从当代的散文史减去苇岸,我觉得我们的文学史会变轻,我们的散文史会失重,因为苇岸是不能被称量的,他自己就是一种法度、一种标准、一种度量衡。”

“苇岸”是二十来岁的马建国给自己起的笔名。

因为喜欢文学,在人民大学念书的一个夏天,马建国与学长周新京以及另一位同学骑车去白洋淀,他们想去看湖,看朦胧派诗人笔下明亮又犷悍的白洋淀。于是一路去找渔村,以及诗人芒克插队待过的端村。可是到了那儿却发现白洋淀已几近草原,那几年上游水库断流,湖泊荒芜。人可以行走在湖底,烈日下显现着一条条小路,一道道车辙。

周新京和另一个同学玩摔跤,让马建国做裁判。可不一会儿马建国撇下他们,一个人跑到岸堤上眺望去了。白洋淀满地芦苇和水蓼,喇叭花缠绕在芦苇上,水蓼长得特别高,夏蝉长鸣。

后来马建国又在北岛的《岸》中读到“陪伴着现在和以往/岸,举着一根高高的芦苇”,“我是岸/我是渔港/我伸展着手臂/等待穷孩子的小船/载回一盏盏灯光”。这些诗句使他感到血液激涌,感到与“猥琐、苟且、污泥的快乐、瓦全的幸福对立的本能”。

于是便有了苇岸。苇岸一开始写诗,慢慢地又从奇异的诗转向更客观智性的散文。

“那时候城里的孩子会有一些傲慢,农村来的则有一些自卑,但他不是。他有农村生活的经历,很纯真,很真诚。并且把那些经历都看得很重要,看得很圣洁。”周新京说。

苇岸的出生地昌平位于北京边郊,因为父母在外工作无暇照顾孩子,他从小在祖父母身边长大。西屋的大土炕上,一边睡着祖父母,一边睡着苇岸和他的哥哥。童年和少年“由贫匮、欢乐、幻想、游戏、故事、冒险、恐惧、憧憬、农事等构成”,他时常缅怀它们。

富足则伴随着书籍到来。工作后苇岸开始独居,无论去什么地方都要去当地的书店,每个月一次的进城更是他的节日,“因为我将又要同许多人类中的杰出人物会面,将自己最喜欢的请到家里来,在高兴时,随时同他们讲话”。他想如果他住在书店边上,那自己恐怕要变成穷光蛋。

经过自觉地选择后,他不大的屋里住下了泰戈尔、惠特曼、爱默生、纪伯伦、安徒生、雅姆、普里什文、谢尔古年科夫……书桌正对的墙上则是列夫·托尔斯泰和亨利·戴维·梭罗的两幅肖像。前者是他最敬爱的作家,使他时常反思——文学的“职业化”倾向尤甚,作家自觉地将文学视作一种社会分工,而不是包容社会的东西,文学成了某个阶层的趣味,它远离着什么;后者教给他低物质欲的生活,使他时刻警惕着自己的生活是否在滑向某种消遣的沼泽,因为“只要不是圣者,谁能不为之所动呢?”在他的日记里写过这样几笔:“1988年2月25日,在王府井配近视变色眼镜,共67元。买了一台荷兰菲利浦收录机625元。我开始奢侈了,我背叛了梭罗。”

苇岸写树,写麻雀,写雪,写绵羊,写他最喜欢的冬天,但春天来的时候朋友们来家里聚会,他对大家说:“是春天邀请大家到昌平来的,春天是万物的生日,今天大家一起过生日。”全是内心关照和心向往之。按照他自己的说法,他与他作品的全部努力,是做一个纯粹的人,以及关注人与自然的关系。和20世纪的人们总认为一切都是昙花一现不同,苇岸像19世纪的人一样相信永恒的存在。

他也确实一生都携带了某种气质,以《大地上的事情》为主的一系列散文保持着一种“近于古典的稳定与和谐”(作家林贤治语),在生活中保持纯朴,与自然亲近能给他带来无穷乐趣:有时步行回老家去探亲,有时独自到京密引水渠游泳(诗人高井曾称此渠为“瓦尔登湖的水渠”),还时常与来窗台筑巢的胡蜂为邻,等到胡蜂全部离去,“它们为我留下的巢,像一只籽粒脱尽的向日葵盘或一顶农民的褐色草帽,端庄地高悬在那里。在此,我想借用一位来访诗人的话说:这是我的家徽,是神对我的奖励。”

1998年,去世前一年,苇岸开始了他的又一个写作计划:写作二十四节气。在居所东部田野选一固定基点,每到一个节气都在这个位置,面对同一画面拍一张照片,并形成一段文字,时间定在上午9点。

苇岸的写作也很慢,从第一稿开始,他便喜欢用干净的方格稿纸,“每一遍都像在定稿,前面的白方块不断引诱我的笔去征服它。当写到什么地方中断后,我会返回来重新开始,决不在中断的地方继续下去,就像我们过河,当第一次跑过去而未敢跳起时,我们会再返回来重新冲上去,一直到跳过河去。”

他习惯于行动缓慢,一位同事问他为何总是不慌不忙时,他回答:为了表示对现代社会的抗争。

可是一切都变得越来越快。

27岁的时候,苇岸一直想到森林里去,想在小兴安岭林区找个从业的地方干两年。1987年8月,他果真去了小兴安岭,前一日傍晚的火车从哈尔滨出发,将在凌晨5点到达伊春,想象着在森林中体验几天,“到伐木场看林业工人操作,把森林小火车摄入镜头,带回一只很大的松塔,采集和辨认蘑菇......”

那趟旅途充满期待,像普里什文所说,在旅途中,习惯会像冻坏的叶子那样脱落。苇岸和退伍军人聊天,在松花江划船,后来还在边防检查站滞留了一晚。四天后终于到了伊春。

现实却与想象相去甚远,零落的建筑似乎是随意拼凑在一起的,“它丑陋、破旧”,道路无法保持整洁,完全不是“精美的、植物与阳光相汇融的森林城”。伊春的诞生是以牺牲森林为代价的,他想。

那里没有原始森林,苇岸便离开了,继续坐前一日那趟火车往更深处去,乌伊岭,或者小镇嘉荫,森林深处会出现一个终点。他终于在五营看到了一片原始森林,这里之所以受国家保护,是作为唯一一片红松林而具备的经济价值,有了人工种植的痕迹。

“人类仿佛是一个经过千辛万苦让自己中毒、再想方设法为自己解毒的人。人类的发展与自己的小目的方向一致,但与自己的最终目的背道而驰。人类的每个行为都在追求幸福。但人类得到的总是痛苦。人类创造的一切东西都是为了帮助自己,但这一切东西又是唯一束缚自己的东西。”

这使他感到沮丧和痛苦,像生命中诸多矛盾的一个缩影。

比如他还希望人人皆兄弟,可个人又有强烈“倾向”,若是遇到与人观念不合,他会当场提出来:我们绝交吧。苇岸的友人、作家冯秋子见过几次,在当时会感到难过,真不希望是这样一种情况,但也尊重苇岸和对方。回想起来,那种场合有点特别,“现在的人不大会因为这些去伤和气,但也说明人们的谈话是多么浅陋,不再涉及实质性问题。人们不会为一个什么去争论,不会这样了。”

更多的是,“他特别有诚意去欣赏朋友,善于发现并珍惜朋友身上不同的质性,能够认识到一件简单而日常的事情里面蕴含的东西。有时候也会受到挫伤,这个世界可不都是正面的,他也会经历、体验很多残酷的东西。”冯秋子说,“但他并没有因为个人愿望而忽视现实,他总是很努力地去面对真实。作为一个写作者,如果你的眼睛和笔不能反映客观世界,何谈建设?一个实实在在的建设者,一定是清晰明了这个世界的。”

“这些日记超越了个人范围。”冯秋子说,“记录了非常多对于社会的思考,或者说记录了人的觉悟过程,一个人和世界如何发生连接的过程。”

苇岸去世一年多后,妹妹马建秀带了几个包裹找到冯秋子,这是整理遗物时找到的日记本和其他遗作,她向冯秋子询问,该如何处理才妥当,委托冯秋子帮助处理。苇岸生前信任冯秋子,常和朋友们在冯家聚会讨论,与其通信,打电话继续交流,“坐下来谈的都是阅读、写作和思想观念方面的问题。”冯秋子如受重托,十数年来伏案阅读,成书的最后几年差不多是冲刺状态,以致嗓音沙哑,视力变弱。“苇岸对自己非常严苛,书出来要让他安心、踏实。”

日记断断续续由马建秀录入,交冯秋子整理,考证、编辑,有时候为一处信息核实要费许多周折,也凭借记忆或托朋友从散落的资料中求证。现收录的日记部分达80万字。

“这两三年她完全可以写自己的东西,但是她特别认真,倾入全部心血来编日记。”周新京讲。

与爱伦堡的《人·岁月·生活》有些相似,《苇岸日记》中也记录了大量与友人的交游。出版之前,作家林莽打算写一篇文章纪念,他想好了题目:《一个人的村庄和众人的都市》。那套日记林莽一直放在旁边,“有时间就翻开看几页,不断勾起自己对八九十年代中国文化变迁的一些思索。”

“我和苇岸一块走过了上世纪80年代那个非常狂热、充满了精神诉求、精神饥饿的年代,我们那个时代怀着巨大的饥渴扑在这些书上,是营养的重要来源。”王家新说。

“作家们暗中互相有一种竞赛,也有一种勇气互相认同。大家一点一点往前拱。”周新京说。

“那个年代的知识分子比较纯粹,带着自己的眼睛和头脑去思考、去学习,高度的精神层面的要求和现实之间尖锐的矛盾带来的深刻痛苦,让继续的成长出现了不少困难,但大部分人没有停下脚步,时代和人的紧密关系,也在塑造着人和时代。重要的是,人们没有充满目的性地单纯追求个人的价值,他追求的不单单是‘我得到什么’,而是更多人的成长本身意味着什么。还有,一个人的存在,对自己尊重了吗?对环境、对他人尊重了吗?环境和人的关系是什么?这是不能回避的问题。”冯秋子说。

有一回朋友安民去信,写道:你的来信总使人想到许多遥远的事情,许多很平淡而又很大的事物,这些东西使人产生回归的想法,并且想哭。

苇岸去世五六年后,他的骨灰所撒的那片麦地也被划作其他用处,建筑覆盖了麦子。好像“宿命似的,他生在那长在那的家乡,他的肉体,他的理想信念,他的审美、气味全都跟工业化冲突”,“他的语境和出发点是后工业的,情怀是古典。”周新京这样想。而这种错位使他“会承受比别人更多的苦闷、忧郁、绝望”,最终沉默在机器的轰鸣中。

那个二十四节气的写作计划戛然而止于谷雨,成为他未竟的最后一部作品。

再想起去白洋淀的那个下午。周新京、苇岸和他们的同学在岸上走了一会儿,看到一间瓜棚,瓜棚下两个老翁对弈,日头高照,下得不好,可忽地让人想起烂柯山,山中一日而世上千年,“一步棋/那大水飘然远去/而另一步棋在哪里”。

“会有那么一种恍惚感,好像时间消失了。”

新世纪奔涌而来。

20世纪最后那个春天总是阴天,好像在考验人的耐心。昌平那位高个子体重掉到了55.6公斤,作为素食主义者他不得不作出最后的妥协,在病重时吃了一次甲鱼。

仍旧是阴天,“好像隧道没有尽头”。“这阴天好像也十多天了,见不到太阳的感觉,真像在水里,无论怎么样也钻不出水面一样。”

周新京后来回忆起,“起初不适,是当作感冒来治的,拖了一段时间。与工业化伴生的现代医学,终未惠及他,如同宿命的抵触。由于虚弱,他曾买了个篮球锻炼身体。冬天,他系着围巾,在空荡荡的球场上打球,肿瘤在他体内悄悄长大。如今想起他,就像还能听到咚咚的回响声,有一点狰狞。”

1990年初祖母生病的时候,苇岸便觉察到自己似乎面临着某种巨大变化的深渊,那因祖母而延续至今的童年时代就要结束了,“老家”故乡的意义会就此消散,充满美好事物的传统一去不返。

1996年,祖父去世。童年、自然纷纷离去。1999年正月初八,祖母去世。

在最后的日子,苇岸把亲自编订的散文集《太阳升起以后》书稿的出版委托给林莽、冯秋子和宁肯。去世前两天,苇岸把书稿交给前来看望他的宁肯和林莽,闭上眼睛不再说话。知道他们要走,手抬了几下但没有抬起来。他保持了一生的对自然本真的喜爱、缓慢的写作、对朋友的关怀以及对自我的严苛,将就此告一段落。那天晚上,苇岸开始陷入昏迷。

“苇岸的离去,使我感到在我的生活中有一种重要的确实。海子死了,我震动得说不出话来;骆一禾死了,我好久都不相信;现在,苇岸又离开了我们……这一次,我从死亡中感到的是命运的必然性。命运在渐渐夺去我们这一代人中的精华。命运在夺取我们生活中的相互支援和最后一点安慰。”王家新在《哀歌——纪念苇岸》中写道。

一些朋友发现,年纪越大似乎越能理解苇岸。“他接近本质,而不是从各种各样的主义里推导出来某个想法。他写的东西很少,但是准确有价值。所以你看我们好多朋友实际上绕了很大的弯路,年轻时候追时髦耍花枪,岁数大了反倒回归本真,看他好像看得更清楚了。他一直在本真上——就像钢丝一样,一直在那条钢丝上走,不慌不忙地,没有偏离。所以我们回来反观他的时候,也是我们自己往这条路径上回归的时候。”

而对于更年轻的人来说,也使他们看到一种选择本真道路的可能性。

如林贤治所说,苇岸给中国文学的直接而明白的启示是:作家必须首先是一个优秀的人。苇岸一直观察、相信自然,也至死相信文字的力量。

例行的5月19日关于苇岸的聚会,曾来过一位与宁肯交好的美国作家,那未竟的二十四节气,他决定在地球彼端继续写完。