唐卡:一笔千年不毁

唐卡,系藏语译音,指用彩缎装裱后悬挂供奉的卷轴画。唐卡的雏形来自苯教,形成于吐蕃时代,在后弘期即五代宋辽时期定型。唐卡由诸多不知其名的藏族画师集体创造,他们吸收了印度与中原汉地两种佛教文化和绘画传统的营养,消化之后变成藏族气质,最终创造出唐卡这种独特的藏传佛教艺术样式。目前有据可考的唐卡,年代最早的出土于唐代敦煌藏经洞(帛画)。

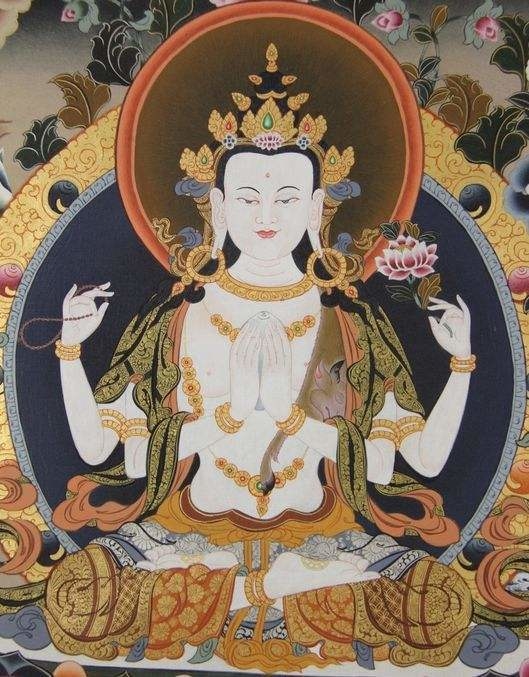

唐卡的基本构成,简约地可以由画轴、布帛、主题画构成,如果需要可以用异质的材料进行加固式保护处理,不采用装裱方式,多为绗纼袼褙式的方式进行。设色多用胶彩方式。成画步骤为:先工笔出画稿,后软笔着彩,工笔与着色的关系处理问题,就艺术作品而言往往是一种常规的成败检视点。线势圆方,笔触轻重,色间疏密都应该被关注。流畅大端以为美。除手绘外,还有刺绣、缂丝、织锦、版印、镶嵌、木雕等工艺唐卡。

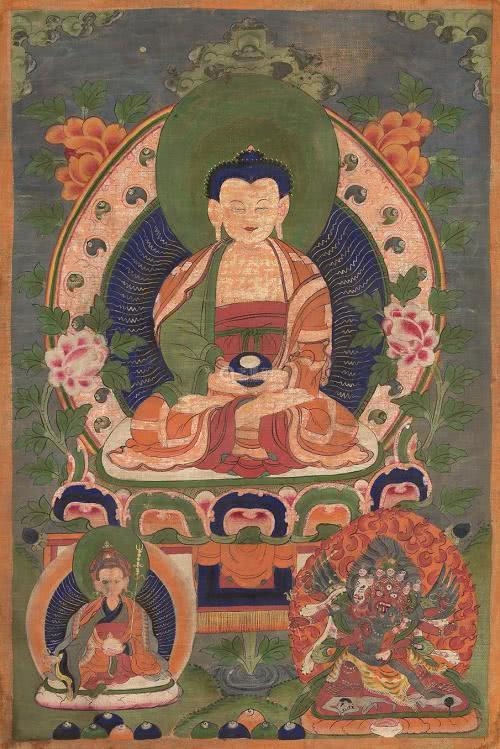

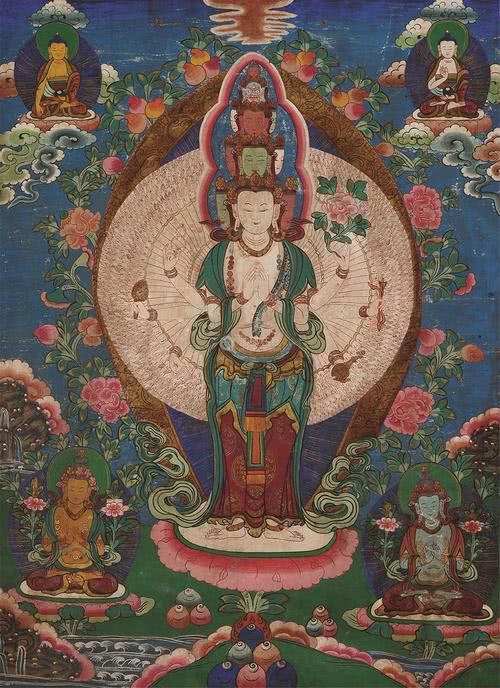

一幅唐卡就是一座穿越时空的佛殿,浓缩了藏密文化的精髓,表达了藏民族在雪域圣地独特而深刻的生命感悟。唐卡是壁画的微缩,有小巧轻便和可收卷的优点,便于携带、观看,祭拜和收藏,通常被广泛用于寺院悬挂,密修观想,佛事活动,婚丧嫁娶。唐卡上所绘神像可以是某人的护佑神,携带身边保佑吉祥;也可以是地方神、财神、修秘法者的观想本尊,挂于室内保佑平安兴旺。从宗教和文化的意义来讲,唐卡具有四大功能,即观想、图典、膜拜和审美功能。

绘制唐卡不完全是艺术创作,有诸多量度经的规范制约着唐卡画师的自我。从更普遍的范围来看,唐卡制作更像是一种宗教仪式。通过这一仪式,绘制者、观想者得以超越世俗的羁绊,使心灵获得升华,消除在社会生活中的紧张心理,从而达到心灵的平静与安宁。而供养、膜拜唐卡的信众,也自然接受了融于其中的佛教文化信仰。

除去佛教母题之外,在近千年的历史中,唐卡题材包罗万象,涉及世俗生活的诸多方面,创造了以佛教文化和高原生活为基础的心灵意象。除诸佛菩萨、本尊祖师、金刚护法之外,还有宗师画传、社会历史、民俗说唱、天文历算、宇宙结构和藏医挂图等内容,唐卡无愧是了解西藏文化的百科全书。唐卡的题材、视觉形式、符号体系、意义系统无不打上藏民族审美趣味的深刻烙印。

唐卡的构图是人类的心灵地图,蕴藏着丰富深刻的神秘主义和象征主义意象。其中尤以曼陀罗构图最为神秘,现代长青哲学认为曼陀罗是身—心—灵世界的基本结构。唐卡色彩基调亮丽,观者能够在其绚丽的色调中真切感受到高原阳光的灿烂、明亮,从内心深处产生温暖和光明感。唐卡造型饱满夸张,以静态的线条突破空间的限制,尤其令人拍案叫绝的,是登峰造极的细密纹饰和抽象图案,令观者在视觉和智慧上获得双重的愉悦。这些独特的审美感受是唐卡文化对世界美学史的突出贡献。

《浙江工艺美术》杂志社综合整理编辑,转载请注明

《浙江工艺美术》杂志社综合整理编辑,转载请注明