李白:在兼济天下与独善其身之间

上期的“周末读诗”,我们分享了“诗圣”杜甫笔下的大地山河,自然而然地,本周就要讲“诗仙”李白了。

在我们的印象中,李白与杜甫总是连在一起的。然而奇怪的是,两人的诗风截然不同,像镜子的正反两面:前者浪漫不羁,后者悲愁沉郁。留给后人的写作形象是一个信手拈来、妙手偶得,一个搜肠刮肚、苦吟不止。李白曾在《戏赠杜甫》(真伪待定)中戏谑杜甫:“借问别来太瘦生,总为从前作诗苦。”说杜甫因作诗太苦而消瘦。虽是朋友间的戏言,也不是毫无根据。

无疑,李白是个不世出的语言天才,写诗如在天壤间、在生活中捡拾字句,或者说,他的生活即是还未行诸语言的诗,写或不写,诗都已存在。在这一层面说,“诗仙”二字实在很贴切。此外,其人生也似一段华丽传奇,就连他的死亡也被传说得浪漫无比。但李白的人生真的如此“浪漫”?豪言“天生我材必有用”的李白,活成了他自认为的“有用”之人了吗?他又为什么要寻求“仙道”?入世行路难,出世心不甘,本期“周末读诗”,来认识一个浪漫才情和内心困顿兼具的李白。

撰文 | 三书

被我们称为“诗人”的人,大概可分三类:诗人、诗匠、写诗的人。

第一类诗人中,又可分两类:写诗的和不写诗的。杜甫属于写的,李白属于不写的。不写的意思是不作意写,或没有“写”的痕迹。

如果玄之又玄,那么众妙之门在于另有一类诗人:根本无需写诗,此人活着就是诗,以其生命创作,无需写亦无需知道什么叫诗人,不知所以然而然。此类可称之为“诗人外的诗人”。

1

先于诗人而发生的诗

某春夜,李白独坐花间,举杯邀月同饮,起身与影共舞。用现代的眼光看,这算不算行为艺术?这个行为本身就是一首诗。李白以文字为其赋形,落于纸上:

/ /

《月下独酌》

花间一壶酒,独酌无相亲。

举杯邀明月,对影成三人。

月既不解饮,影徒随我身。

暂伴月将影,行乐须及春。

我歌月徘徊,我舞影零乱。

醒时同交欢,醉后各分散。

永结无情游,相期邈云汉。

/ /

此情此景,很多人可能用“浪漫”或“诗意”来描述。浪漫固然浪漫,问题是浪漫等于诗意吗?诗意又等于诗吗?

这里发生的是一个生命事件,它涉及人与春天,人与宇宙,人与孤独的关系。不是不能说浪漫或诗意,而是这样的描述在触及本质上还远远不够。

尽管行为本身已是诗,然而李白还是要把它写出来。并非为写诗而写,写诗本身也是行为的一部分。多数时候,人忙于各种言行,对自己的心灵是无知觉的。通过写诗,我们可以更细致地省察心灵,从而拥有它。写诗的目的在于与自我对话,与世界对话,辨认自己,把自己的感受传递给世界。

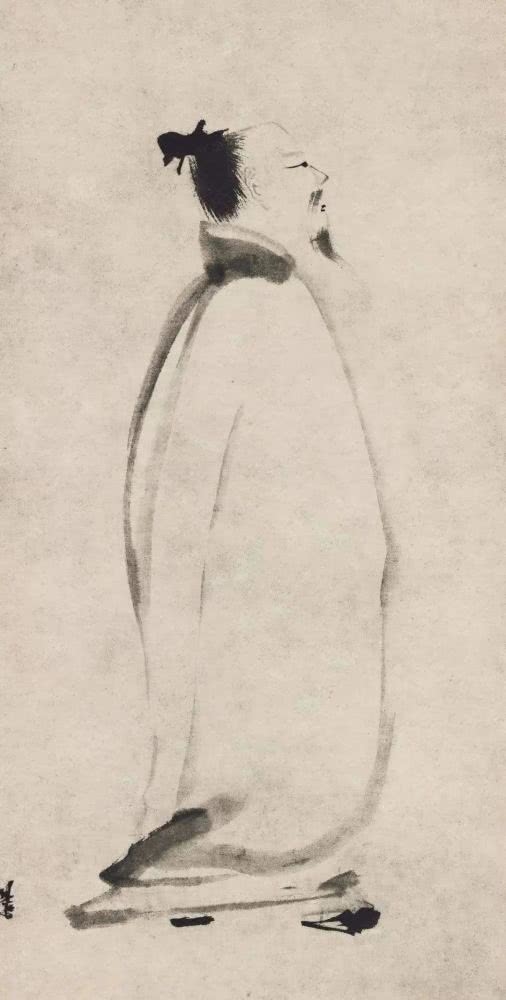

李白(701-762) ,字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”,唐代大诗人,被后人誉为“诗仙”,与杜甫并称为“李杜”,为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”。爱饮酒作诗,喜交友。图为南宋画家梁楷《太白行吟图》(部分)。

再来看一首不怎么“浪漫”的诗,李白的《自遣》:

/ /

对酒不觉瞑,落花盈我衣。

醉起步溪月,鸟还人亦稀。

/ /

意思很简单,意味却很复杂。对酒乃至忘记时间,忽然发觉天已经黑了。这才看见自己身上满是落花。“盈”,可见诗人之静,时间之久。好像刚才他神游到另一个时空去了。落花量化出他在此的缺席,让那段被遗忘的时间变得可见可感。

醉起步月,缘溪而行,半梦半醒。鸟还人亦稀,寂寞无边,将他包围。亘古的寂寞,如同溪月,万物如谜。夜的单纯与宁静,苏醒了诗人身上的另一个自我,无名而神秘。

这些真实而不现实的况味,李白用四句四个形象传达了出来。同样,先有了对事物的感受,对生命的洞察,即先有了诗。天才诗人似乎是隐身于文本的,他只是让事物自己发出声音。

《独坐敬亭山》与之类似,但绝不相同。每一首诗捕捉的都是珍贵而独特的瞬间,不可替代。

/ /

众鸟高飞尽,孤云独去闲。

相看两不厌,只有敬亭山。

/ /

也能感到人在面对宇宙时那种大寂寞的心情,然而在这首诗里,诗人不动如山自得而安定。字面上也是简简单单,一个人面山而坐,坐了很久,不过是鸟飞云去,似乎什么也没发生。然而恰恰在这种时候,才能看出诗人的天赋,诗人倾听事物的能力。

美国作家福克纳曾在采访中被问及“如何编出了那些故事”,他大为惊讶地回答他什么也没编,一切都在那里发生着。如果用心想想我们每个人每天经历过的一个个瞬间,岂不比任何编出来的电影和小说更为复杂难解甚至惊心动魄?只不过我们习惯于选择忽视和遗忘,而更乐于活在别人的故事里。

感受即天赋。诗绝非用文辞造出来的,一定是先有感受,再用文字和修辞准确地把感受传达出来。《独坐敬亭山》,什么也没发生,但在诗人生命的感受中,却发生了大事。读者用心涵咏,自可体会。

如果感受已被很好地说出,也就是说如果已经有诗准确地表达了你的感受,那么你就不必写了。此诗虽非自己所写,然感受是自己的,那么诗也就是自己的了。比如李白在黄鹤楼眺望有感,结果发现崔颢题诗在上头,虽是天才,此时也不得不搁笔。那首对的诗已有人写出来了,何必再写?!

2

作诗的苦与逸

李白的诗大有脱口而出之感,他写诗也的确毫不费力。这是他的天赋所在。写诗对他从来都不是难事,只要兴之所至,下笔成诗。相比之下,杜甫写诗可就苦多了。

744年夏,李白被赐金放还离开长安,在洛阳与杜甫相识,二人同游梁宋(今河南开封、商丘一带)。李、杜的相遇,是中国文学史上的一件大事,被誉为“太阳与月亮的相遇”(虽然这个说法欠妥,谁是太阳谁是月亮呢?)。两个大诗人竟然能在现实中相遇且同游,今人对此多觉不可思议。其实杜甫生前从未被当作大诗人,他比李白小十一岁,当时算个无名小卒,乃诗名满天下的李白的一枚粉丝而已。另外,唐代诗人之间交游甚多,李白、杜甫、高适、岑参、王维、孟浩然等(排名不分先后),他们之间多有交游,互相赠诗颇多。此处需要顺便一提的是,李白与王维生卒年吻合,各自的朋友中也多有交集,然而二人在诗文中从未提到过彼此。这是一桩悬案。

且说李白和杜甫于河南别后,次年又在山东相见。李白在饭颗山上遇到头戴斗笠的杜甫,信口吟出《戏赠杜甫》:

/ /

饭颗山头逢杜甫,顶戴笠子日卓午。

借问别来太瘦生,总为从前作诗苦。

/ /

关于这首诗的真伪争论颇多,难以确论。不妨姑妄听之,内容倒也合乎李、杜二人写诗的状态。李白才逸气高,信手拈来。而杜甫呢,用他自己的话说是“为人性僻耽佳句,语不惊人死不休”。虽不至夸张到“两句三年得,一吟双泪流”,然杜甫为作诗而吃苦却是事实(苦中当然也有乐)。

李白这首赠诗题为“戏赠”,即戏谑之辞,开开玩笑。说杜甫你怎么这般消瘦,都是向来作诗太苦费心思了。言下之意呢?只能猜测,取决于对玩笑的理解。玩笑中有没有真的什么?从李白为人的率性不羁来看,他应该的确对杜甫作诗这么费劲有些同情,但没有嘲笑的意思,所谓谑而不虐。再者,如果后二句是李与杜一问一答,则剧情又变,也或许更有趣了。

宋人葛立方在《韵语阳秋》中说,“杜诗思苦而语奇,李诗思疾而语豪”。一个诗人的语言才能的确很重要。诗要表达人在瞬间复杂微妙的感受,意能逮物是感觉的敏锐,言能达意则是一种技艺。写作如大将用兵,字词句很难得心应手,而写诗尤其是一场语言的搏斗。李白的天才主要还在语言上。

李白写得不费力,我们读得也惬意。“东风动百物,草木尽欲言”,“桃李开东园,含笑夸白日”,春天在他笔下活生生的。“为我一挥手,如听万壑松”,“山花向我笑,正好衔杯时”,“别来能几日,草木长数尺”,不仅才气逼人,而且天然去雕饰。另有一种大诗人才擅长的散文笔法,“春风尔来为阿谁,蝴蝶忽然满芳草”,“泪亦不能为之堕,心亦不能为之哀。清风明月不用一钱买,玉山自倒非人推”,“虽然不如延年妹,亦是当时绝世人”等等。

尤其《子夜吴歌·秋歌》:

/ /

长安一片月,万户捣衣声。

秋风吹不尽,总是玉关情。

何日平胡虏?良人罢远征。

/ /

清初诗学大家王夫之在《唐诗评选》中,点评此乐府诗曰:“前四句是天壤间生成好句,被太白拾得。”太白笔参造化,多的是这种浑然天成的好句好篇,轻松自然脱口而出,正如天壤间本就有诗,被他拾得而已。

杜甫仰慕李白即在于此。二人山东别后再无相见。杜甫前后写了约十五首诗怀念李白,包括《饮中八仙歌》、《赠李白》、《春日忆李白》、《梦李白》、《天末怀李白》、《不见》等。在这些诗中,他写得最多的还是对李白诗才的仰慕:“李白斗酒诗百篇”,“白也诗无敌,飘然思不群”,“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”,“敏捷诗千首,飘零酒一杯”。

李白呢,他端着酒杯说:“古来万事贵天生,何必要公孙大娘浑脱舞!”

《李太白全集》,作者:李白,版本:中华书局 2015年8月(点击书封可购买)

3

诗仙等于诗神吗?

李白的语言天赋足以成就他为一个大诗人。然而语言天赋对诗人来说意味着一切吗?又如何理解“诗仙”这个头衔?

语言才能的确非常重要,因为诗是语言的艺术,然而诗人最终能在语言上走多远,还取决于心智。才华,心地,学识,三者的比例因人而异,几乎没有样样顶尖的诗人,以故而自生风格。心地和学识加起来构成心智。心智的力量如果不够大,光靠才华写不出伟大的诗。比如曹丕和曹植,曹植才华横溢,然心智欠缺,而曹丕的才华不耀眼,但亦有真才,关键是心智强大。因此曹丕的诗比之曹植,正如王夫之在《姜斋诗话》中所论“有仙凡之隔,人知子建,而不知有子桓,俗论大抵如此”。

李白被冠以“诗仙”,那么何谓“仙”?仙这个称谓来自道家,列子御风而行泠然善也,盖为仙人之俦。李白受过道箓,也念念不忘炼丹,然而成仙之事却一再搁置。同游时杜甫追着偶像入山访道,见证了李白入道教的仪式。然而,他在《赠李白》诗中说:

/ /

秋来相顾尚飘蓬,未就丹砂愧葛洪。

痛饮狂歌空度日,飞扬跋扈为谁雄。

/ /

此诗堪称李白一生肖像速写。李白给杜甫总共只写过三首诗,且在他们分别一年之内,他大概没有想到杜甫这个苦吟的晚辈原来是最了解他的人。

四川江油市李白纪念馆

入世行路难,出世心不甘,李白一生困在中间。进不得进,退不甘退,他始终相信“天生我材必有用”,然而现实是“大道如青天,我独不得出”。诗名满天下,在当时并不能实现他的人生价值。唐代虽以诗赋取士,然诗赋写得再好,对于以兼济天下为理想的士子来说,终归也只是手段而非目的。这不仅是李白的遭遇,也是当时优秀诗人们普遍的身份焦虑。反言之,李白在兼济与独善的冲突上,并未离其他诗人太远,更没作为谪仙人飘然隐去。

“诗仙”这个称谓,李白的诗才当之无愧,如果用于他的人生和诗歌,那未免涉嫌俗论的过誉。说到诗仙,有人马上想到“豪放”,豪放是检验神仙的标准吗?直着脖子喊一句“五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁”,就仙了吗?

最后,不妨再抛出一个问题:诗仙等于诗神吗?

写诗的人大都有类似体验,即“文章本天成,妙手偶得之”。诗原本就有,只是经诗人的妙手偶然写出。这是一个惊人的发现。我们古典诗歌传统中,没有“诗神”的概念,文章本天成,触及到了诗作为先知的声音,但没有延伸到倾听者。古典诗歌的倾听者不是缪斯,而是现实世界中的一个知己。流传至今的李白诗中大半也是写给这类知己,或渴望呼唤出某个正在缺席的知己。

今天我们阅读李白,阅读任何一位古代诗人,不仅须警惕过于简化的标签,还须慎用所谓“主义”或“精神”这类粗暴的词,谨防其对具体诗意本身造成的压抑。