虽然只是残件,它却是中国最复杂的文物,精美至极无人可以复制

随着物质生活的不断提高,追求精神文化的更高享受,成为了几乎所有中国人的共识。中国古典文化博大悠长,赐予了我们无数养分,中国先人们创造的精美文物,更是一段段可以触摸的历史。很多人热爱畅游博物馆,从中能感受带有温度的往事。

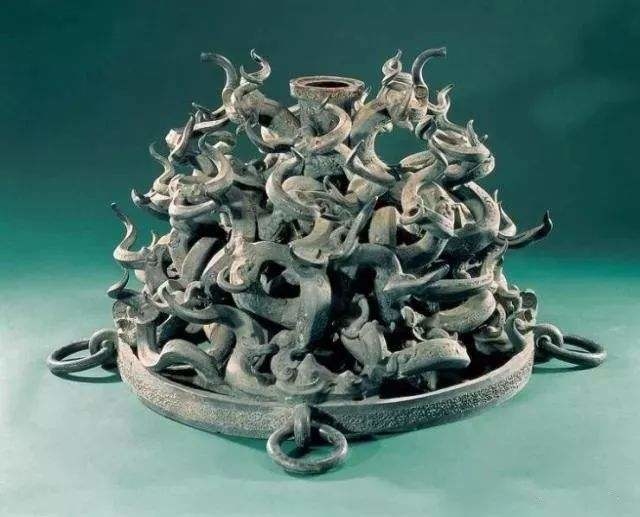

然而,因为各种条件的限制,许多博物馆之中的展品,并不是真品,它们往往是复制品。而且随着科学技术的提高,制造水平的精进,什么造型、包浆、色彩等难关逐渐被攻克,这些复制品也达到了几可乱真的程度。然而,在湖北博物馆中,有一件叫作战国青铜曾侯乙建鼓底座的文物,却一直不能被复制。您如果参观该馆,又有幸见到了这件镇馆之宝,千万不要怀疑它的真实性。

听到这个名字,很多人会想到名气更大的曾侯乙编钟,那是现存最大最完整的青铜编钟,是著名的国之重宝。可以想象,曾侯乙当年是多么酷爱音乐,才会不惜民力,制作并使用如此恢宏庞大的乐器。战国青铜曾侯乙建鼓底座也是出自曾侯乙墓,它是建鼓的底座,也是乐器的残件。

所谓建鼓,在现代已经消失了,而这种产生于商朝的器物,在战国时期曾经有过辉煌时刻,成为当时最常见的乐器。《隋书 音乐志》中就如此记载的:

近代相承,植而贯之,谓之建鼓,盖殷所作也。

它原本非常简单,就是在基座之上,插入一根木柱,木柱的顶端这是一面鼓。人们敲打着鼓,可以奏乐,因为雄浑嘹亮,往往在军队中最为战鼓使用。热爱建鼓的贵族们,则将它移植进入宫廷,成为了礼乐之一。

因为年代太过久远,木柱和顶端的鼓一般都不复存在了,但青铜基座保留下来的很多。这些基座造型并不复杂,但战国青铜曾侯乙建鼓底座却打破了人们的固有认识。

初看这件文物,您怎么也不可能将它与底座联系起来。它的上面是八对十六条大龙伸展开了,形态各异,姿态万千,在大龙之上,又有密密麻麻的小龙盘根错节,互相蜿蜒扭曲。其实,如果仔细清点,它们的数量可能并不多,但正如同卢沟桥的石狮子,造型独具一格,排列并不规则,就让人数不胜数了。

之所以判断它是建鼓的底座,是因为在这么多条龙的簇拥中心位置,有着一根空心圆柱,这就是当年安装木柱和鼓的地方。虽然时移世易,那面鼓已经完全不见影踪,我们却可以想象它也绝非凡品。试想一下,在当年敲鼓之时,底座的蛟龙仿佛就是闻风而动,有的伸头张望,有的盘旋舞蹈,有的腾云驾雾,有的仰天长啸,这是何等惬意的神仙画面!

这件文物刚刚出土的时候,人们对它的惊讶并不亚于发现了曾侯乙编钟。如此复杂的造型,立即惊艳世界,成为众人瞩目的焦点。人们很难想象,在两千多年前的春秋战国时期,古人们是如何做成这样精美绝伦艺术品的。

中国虽然不是青铜器的故乡,但却缔造了最为辉煌灿烂的青铜时代。先民们很早就发现,用一次成型浇铸的青铜器,可以做得大气磅礴的,但很难在精美细腻的美学上更进一步。于是,他们在实践中创造了二次浇铸的范铸法和失蜡法。

前者是将单个的配件铸造出来之后,再焊接起来。然而,曾侯乙建鼓底座看起来很符合这个逻辑,却找不到一处焊接痕迹。它浑然天成,没有破绽。

失蜡法就是先用蜡等做成模型,再用耐火材料填充在表面,等到加温之后,蜡熔化就可以在其中浇铸铜水制作器物了。可是,专家们使用这种方法,却始终无法复制曾侯乙建鼓底座。那些蜿蜒曲折的小龙,仿佛就像灵物一般,可以触摸却不可捕捉。

因此,这件文物也成为了不可复制之物。它虽然只是乐器的残件,却给人以太多震撼,我们看到它,就能无法不赞美先人的智慧和技艺。