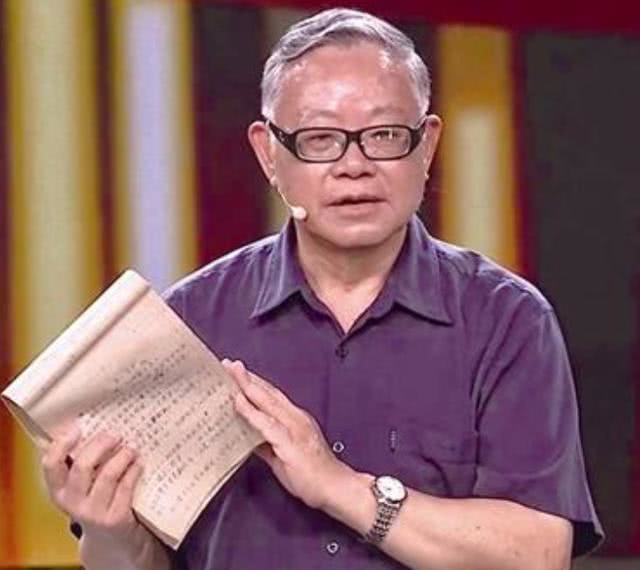

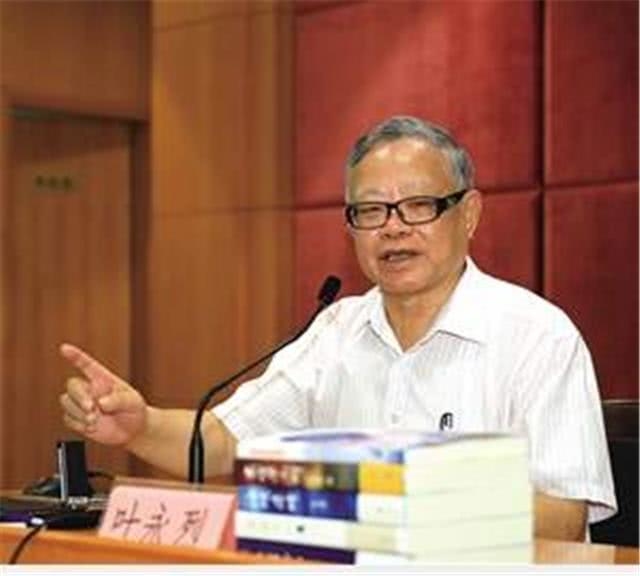

叶永烈先生:《十万个为什么》主要作者,被盛赞为“文坛多面手”

问渠哪得清如许?为有源头活水来。阅读叶永烈的作品,你会感觉到里面蕴含的智慧与情感。他的作品就象清泉一样,读起来自然流畅。字里行间,让你不由得思考和感叹。

与文学的不解之缘

叶永烈的父亲是当时工商界的著名人物,是钱庄的总经理,传统文化的水平很高。每日的工作晨会上都带领员工朗读《古文观止》中的文章,叶永烈站在父亲身旁,日复一日的听读晨会的朗读,启蒙了他最早的文学萌芽。

叶永烈从11岁的时候就开始不断的向报刊投稿。他的第一首诗就发表在当时《浙南日报》(后改为温州日报)。20岁的时候他考上了北京大学化学专业,去大学报道的时候,他依然带着那两本他最喜欢的书籍:《古文观止》和《饮冰室文集》,从这里就可以看出他对文学不是一般的喜欢。

上大学后,每天去图书馆抢位置成了叶永烈每日必做的功课。不管是上午还是下午,在图书馆里总会有他的身影。只有到了饭点,他才匆匆的赶到食堂,要几个包子,边吃边走。他的文学素养与学识就是这样一天天的增加着。

科普作家之门

在1957年考入北京化学系以后,对写作兴趣越来越浓,他结合自身所学,写了许多科普小品。1958年,在《北大青年》上发表的《写在炉旁的几页日记》,是他科普作品的开山之作。

在上大学的日子里,他投过很多稿子,最受欢迎的是他写的科普小品。他写科普小品得心应手,生动有趣。1959年,他把《碳的一家》投向了上海少年儿童出版社。出版社看其文风流畅,内容有趣,就将这本书出版了。这是他第一部正式出版的书籍。

因为《碳的一家》的文笔流畅,质量上佳,为他以后成为《十万个为什么》的作者打下了底子。《十万个为什么》的正式发行,受到热烈欢迎。于是叶永烈有了名气,由此进入了科普作家的行列。从此约稿不断,他在科普作家的路也越做越顺。

后来他回浙江温州老乡相亲,就因为他是《十万个为什么》的作者,让相亲女孩对他刮目相看。他送给女孩的第一份定情礼物,就是一本《十万个为什么》。这个女孩就是他以后的妻子,二人因书结缘,也是一件趣事。

第一次跨界

大学毕业后,被分配到上海仪器研究所的叶永烈却是生在曹营心在汉,一门心思的想要搞文学创作。此时,上海科学教育电影制片厂正准备拍摄《十万个为什么》,不久,他辞职去了上海科学教育电影制片厂工作。虽然是化学系专业,但通过认真的学习后,他很快就成了一位熟练的导演。

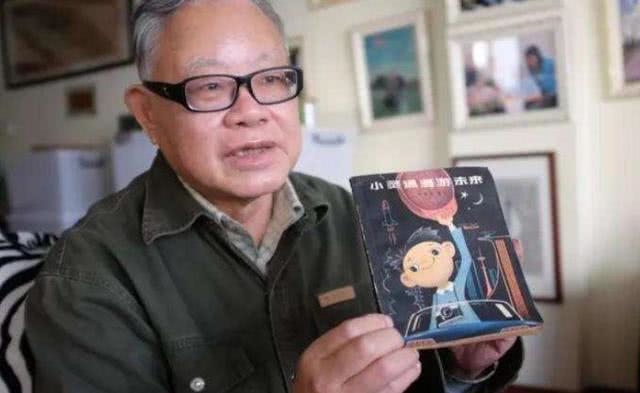

总是写豆腐块的科学小品,叶永烈有点不满足,他萌发了写一部小说的想法。1961年,他写出了《小灵通漫游未来》,可惜的是在当时的形势下,这类题材的小说不可能发表。

1963年,叶永烈与杨惠芬已经恋爱数年,已经瓜熟蒂落,在8月25日二人宣告正式结婚。在以后的日子里,无论生活是顺利,还是艰难,二人都相互陪伴,一直走到了两鬓斑白人生尽处。

苦难中相互陪伴

自1963年两人结婚,杨惠芬就与叶永烈相濡以沫共相扶持。为了结束两地分居,杨惠芬破釜沉舟辞去了教师的工作,在那样的岁月里,辞去工作是一般人不敢做的,这里面包含着杨惠芬对叶永烈的情意。

60年代中后期的特殊情况,在当时已经小有名气的叶永烈自然未能幸免,他被罢工去接受教育,休假的时候,他喜欢携妻带子在上海到处游览。杨惠芬平时操持家务,照顾老人孩子,任劳任怨。

闲余时间里,叶永烈喜欢观察水稻,对水稻的生长产生了兴趣。于是,就每天写一篇观察日记,这些日记被称为《水稻日记》。由此可见,叶永烈的思想和追求。

此时的二人工资微薄,经济拮据,夫妻俩就自制鞋子、衣服,尽最大的力量勤俭节约。每月除了维持平常的家用,还要给父母寄钱。杨惠芬恨不得一分钱掰成两半花,一分一分的算计,就这样一个月下来,家里往往也剩不下几分钱。夫妻二人齐心协力,终于度过了最艰难的日子。

多面人生

1973年,叶永烈恢复了电影导演的工作,虽然他是化学专业,但在他勤奋研究下,他在导演业务上也渐渐的变得出类拔萃起来。随着形势的发展叶永烈呈现出多方位开花结果的局面。1980年,叶永烈导演的《红绿灯下》荣获第三届电影节“百花奖”。

随着改革的不断深入和年龄见识的增长,叶永烈开始关注国家命运和前途,对于历史也逐渐进行深思。1983年,他的科幻小说《黑影》遭到了很多人的反对,促使他下定决心离开科普领域向文学领域进军。

1984年,他正式加入作家协会,成为专业作家。这时期,他进入了作品高发期,优秀作品不断涌现。在纪实传记、游记方面的写作取得了很大的成就。2015年,叶永烈出人意料发表了上海三部曲,山海三部曲属于长篇都市小说,小说发表意味着叶永烈又开拓了一个新的写作领域。

叶永烈这一生写出几千万字,他的作品含盖面十分广泛,有电影,有小说、有科普、有纪实传记、有游记散文,以及童话,领域广泛,作品出众。他是文坛的多面手,也是一部高产机。

早在1991年的时候,叶永烈写作的时候眼睛出现异常,确诊为左眼突发视网膜剥落。为了能够继续写作,他想出了利用电脑的办法。在电脑上把字体扩大,调节为深底白字,可以节省视力。

半辈子笔耕,重学电脑难度可想而知。他摸索着电脑键盘,从征服ABC开始,先试拼音,后试五码,再试表形码,过了输入这一关。再征服WPS,一点点啃操作指南,从陌生到熟悉,从熟悉到熟练,终于闯过了人生的这道坎。

叶永烈写过一篇高考作文《必须跨过这道坎》,就是述说自己眼睛几乎失明的情况。最终他迈过了人生这道坎,继续在写作的道路上不停前进。

叶永烈走了,他也还活着。他活在众多读过他作品的读者心里,也永远活在他的作品之中。