昆爨偶拾:昆曲角色、穿戴、演法种种

(一)

昆曲中之方巾,为儒者便帽。有带飘巾,乃文人才子之冠。圆领青衫与圆领蓝衫,亦大有别:未第之秀才小生所搬者,宜服青衫;至于净丑副末四色所饰者,则穿蓝衫。昆曲服饰规律,均如此谨严也。《西厢记·游殿》一剧,张君瑞之扮像,头戴飘巾,飘带须挽成一结。腰系之丝绦,亦宜挽一结。此种扮法,盖所以表示其行装甫卸,征尘未去之概。

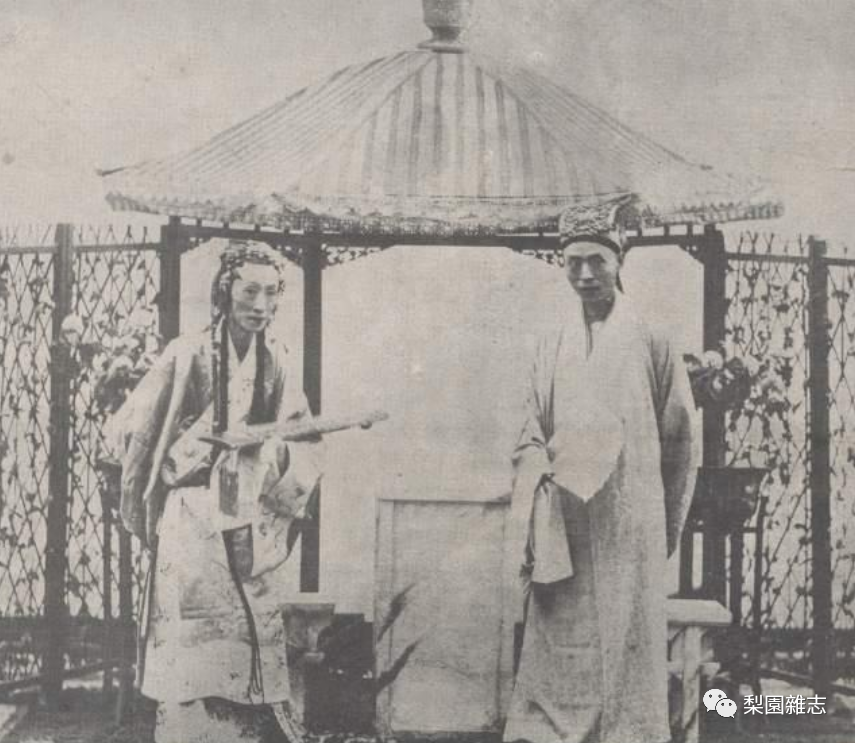

《玉簪记·琴挑》诸剧中,潘必正所戴之巾,与他剧小生之巾,颇不相同。形似道巾,湖色,缎绣花,后有披,复有细长飘带二根,名曰必正巾;至于陈妙常之道冠,亦与他剧之道姑巾异,而名曰妙常巾。昔时规律如此,今已消失。

朱莲芬、陈桂庭之《琴挑》

《占花魁·受吐》秦钟之曲情,须表演出一种婢学夫人之能度方称佳妙。至其扮像,例戴鸭尾巾,穿蓝褶子而趿旧布鞋。盖此种扮像,以表示其为小本经纪人,初涉足于风月场中也。

(二)

昔时昆班,伶人学剧,亦如吾人之读书,须有一定程序,凡习官生者,必先学《长生殿》之《惊变》,或《琵琶记》之《赏荷》。若习六旦者首先学《花鼓》或《思凡》。盖《惊变》、《赏荷》二剧,曲牌虽不见甚多,而调之阴阳、高低、疾徐、顿挫,字之开口、齐齿、撮口、合口,大体皆备,能此二出后,他剧则易学之也。《花鼓》一剧,词句情节,并不佳妙,更非纯昆剧,但以其与《思凡》同为身段繁多,歌舞并重之剧,故习六旦者当从此类剧入门也。

俞振飞、沈元豫之《长生殿》

《琵琶记·称庆》外扮蔡公,表演宜端方古朴,一愿其子伯喈贵显,与《白兔记》迥异。至副扮蔡婆,表演须趣容小步,做出爱子如珍之意,与《荆钗记》有别。更忌用苏白,亦勿忘自身为状元之母。如此演来,方合曲情。《西厢记·佳期》一剧,张生之曲,较之原作,删减已多,所存仅有数句,歌曲宾白,须婉转从容,摹拟入神,切不可落市井气。

(三)

《铁冠图·杀监》一剧老旦扮之王承恩,至闻崇凶讯,嚎啕时抛帽之做工最为难能。盖仅用食指,向额上一推,其帽须飞腾于空,以愈高愈佳愈速愈妙,此不止演者视为畏途,即检场者,亦以失手为虑。近年已罕有能此技者矣!

《西厢记·惠明》一剧之惠明为净色所扮,身段做工,最忌混跳!初上场时,宜做意懒声低,走动形如病体,及至被张君瑞语激时,方目怒声厉出手起脚,俱用降龙伏虎之势,切莫为无赖绿林之状,方成妙谛。

《渔家乐·刺梁》旦(邬飞霞)净(梁冀)二色并重,近年演者,多偏重于旦脚之唱做,殊不知梁冀受刺时,须紧随邬氏刺势,纵越桌外,于地滚旋数次,始气绝。盖所以表示其死之不易,并形其报之惨也。其法梁冀蹲椅上,蹲势须不露痕,伏桌假寐,一如常式,及遇针刺时,突然纵越桌外,以愈猛愈妙,但与《义侠记·显魂》武大郎之纵越不同,故昆昔时净色,多畏演此剧也!

(四)

《牡丹亭·拾画》之柳梦梅,乃巾生重头戏。普通搬者,引子「金珑璁」仅有“惊春谁似我”两句,余所藏秘谱,尚有“风吹绽蒲桃褐,雨淋殷杏子罗。今日晴和,晒衾单,兀自有残云涴”句。歌完「好事近」曲后,普通即接念“啊呀呀!好座太湖石山”句,不歌「锦缠道」一曲及至歌完「千秋岁」一曲即下场,亦不歌「尾声」,如此删节,诚为白璧之玷!

白云生之《拾画叫画》

《长生殿·迎像、哭像》一剧,唐明皇一脚,系官生之重头戏,若非有真实功夫者,鲜能搬此。剧中普通于吹打收「帽子头」,明皇歌「快活三」曲后,即接唱「朝天子」,殊不知中间尚有丑扮高力士,歌「殿前欢」曲云:“他是朵娇滴滴海棠花,怎做得闹荒荒亡国祸根芽?再不将远山眉儿画!”明皇接白:“高力士你可记得那天呵!”唱:“乱松松云鬓堆鸦,怎下的碜磕磕马蹄儿脸上踏?则将细袅袅咽喉掐,早把条长搀搀素白练安排下,他那里一身受死,我痛煞煞独力难加!”然后再命高力士看香,接唱「朝天子」一曲。如此歌来,愈觉紧凑。

《牡丹亭·惊梦》一剧,若不大堆花,则于柳梦梅杜丽娘歌完「小桃红」一曲后,下场,花神上场念:“催花御史惜花天……十分欢幸也!”连唱「鮑老催」一曲,至“……吾神去也!”即接唱「双声子」一曲,下场中间节去「出队子」、「画眉序」、「滴溜子」、「五般宜」四支曲。

《一种情·冥勘》之炳灵公一脚,有二种搬法:一为净色扮演,歌曲宫调,当用尺字调;一为官生色扮演,至歌曲宫调,则用小工调矣。

(五)

昆剧中,凡遇情节猥亵处,即用暗场,男女两方下场,另由第三者出场,为客观的演述。如《西厢记·佳期》折,张生与莺莺见面后,红娘歌完「不是路」支“上前参拜”句,张崔二人即下场,由第三者之红娘,歌「十二红」一支,歌完二人始再上场,接歌“春香抱满怀”;又《牡丹亭·惊梦》折,柳梦梅杜丽娘二人下场,乃由花神岀场。《玉簪记·偷诗》折,潘必正陈妙常二人下场,即由进安出场,均如《佳期》之结构。此种排场,极有含蓄,风流蕴藉之致。

梅兰芳之《惊梦》

《钗钏记》中,芸香一脚,通用“官白”(字面宗中州韵音,谓之官白)。至《西厢记》红娘一脚,南中昆班,则用“私白”(以吴音发音,谓之私白)。其意何居,殊难明了。或谓凡六旦(即贴旦)收场有善果者,为尊重其人格起见,故用官白;凡稍涉玩笑不正者,则用私白。此盖本彰善惩恶之微意,不能明言,故于道白中以官私别之,是说于理近究未能确定之。

(六)

昆剧中最重要之脚色,名曰“正场”,亦谓“五毒”。如《邯郸梦·云法》之卢生,《四声猿·骂曹》之弥衡,均为正生五毒。《千钟禄·搜山打车》之程济,《醉菩提·伏虎》之道济,《满床笏·封王》之郭子仪,则为老生五毒。《琵琶记·赏荷、书馆》之蔡邕,《铁冠图·分宫、撞钟》之崇祯帝,《千钟禄·惨睹》之建文君,《邯郸梦·三醉》之吕洞宾,皆为冠生五毒。《白兔记·岀猎》之咬脐郎,《连环记·梳妆、掷戟》之吕布,即为雉尾生五毒。《牡丹亭·拾画、叫画》之柳梦梅,《西楼记·拆书》之于叔夜,而为巾生五毒。《彩楼记·拾柴、泼粥》之吕蒙正,乃为鞋跛生五毒。《金锁记·羊肚》之蔡氏,《精忠记·刺字》之岳母,《荆钗记·女祭》之王母,《铁冠图·别母》之周母,《红梨记·花婆》之花婆,俱为老旦五毒。《琵琶记·剪发、卖发》之赵五娘,《金锁记·斩娥》之窦娥,《双官诰·夜课》之碧莲,《烂柯山·痴梦、泼水》之崔氏,皆为正旦五毒。《紫钗记·折柳、阳关》之霍小玉,《渔家乐·羞父》之马瑶草,《牡丹亭·寻梦》之杜丽娘,则为五旦五毒。《西厢记·佳期》之红娘,《翡翠圆·盗令》之翠娘,而为六旦五毒。《一捧雪·刺汤》之雪艳娘,《渔家乐·刺梁》之邬飞霞,《翠屏山·杀山》之潘巧云,均为刺杀旦五毒。《千金记·别姬》之霸王,《单刀会·训子》之关公,《西川图·三闯、负荆》之张飞,《宵光散剑·闹庄》之铁勒奴,《风云会·访普》之赵匡胤,俱为净色五毒。《牡丹亭·硬拷》之杜宝,《十五贯·测字》之况钟,《绣襦记·打子》之郑儋,《长生殿·弹词》之李龟年,则为外色五毒。盖五毒者,乃唱做繁重之剧有如五毒之毒烈也。

关云长,无人不知其为净色所饰者,但《西川图》之《三闯》、《负荆》二出,则为外色所饰,亦不画脸,此何故欤?盖昆剧定例,凡一出之中,不得有二净色(他色亦然),此出中,皆系黑净所饰张飞之主要剧,故关公遂由外色所饰,并不画脸,匀出地位,以衬黑净之张飞也。

(七)

昆剧旦色,有一种身段,名曰“云步”。如《火焰山》之铁扇公主、《百花点将》之百花公主、《浣纱记》之西施,均有此种身段,伶人多视为畏途。或谓江南昆班,伶人学时,多于沙上练之,故能如行云流水,蹁跹红氍毹上,成为妙技也。

昆班净色,所演之剧,据其扮像脸谱之分类,有“七红八黑三和尚”之称焉。七红者为:《单刀会·训子》之关公、《风云会·访普》之赵匡胤、《邯郸梦·仙圆》之钟离权、《双红记·盗绡》之昆仑奴、《八义记·闹朝》之屠岸贾、《九莲灯·火判》之火部判官、《双珠记·投渊》之王灵官。八黑者为:《千金记·鸿门》之楚霸王、《西川图·三闯、负荆》之张飞、《人兽关·恶梦》之阎罗天子、《西游记·北饯》之尉迟敬德、《宵光剑·闹庄救青》之铁勒奴、《铁冠图·盘街》之牛成虎、《天下乐·嫁妹》之钟馗、《牡丹亭·冥判》之胡判官。三和尚则为:《昊天塔·五台》之杨五郎、《西厢记·下书》之惠明、《祝发记·渡江》之达摩是也。盖“七红八黑三和尚”一语,虽相传已久,但未有一兼擅者,足见以上诸剧,皆为昆剧净色之重头戏也。

侯益隆之《嫁妹》

《骂曹》一剧,人多知为《三国志》之戏,殊不知昆班之《骂曹》,乃《四声猿》杂剧之一出。斯剧系演:弥衡死后为神,至阴司后,判官请其述说生前击鼓骂曹之事。遂命鬼卒,由阿鼻地狱中,提出曹操,弥衡历数其罪,而痛骂之,故又谓之《阴骂曹》。曹操为丑色所搬,至于弥衡,则有两种扮法:一为正生色扮;一为冠生色扮也。

(八)

“九娘三扁担”,亦为昆班中之术语。“九娘”者,属于旦色,一为《琵琶记》之赵五娘,二为《白兔记》之李三娘,三为《风云会》之京娘,四为《一捧雪》之雪艳娘,五为《牡丹亭》之杜丽娘,六为《白蛇传》之白娘娘,七为《西厢记》之红娘,八为《翡翠圆》之翠娘,九为《荆钗记》之张姑娘。凡此九娘,不特正旦、五旦、六旦皆全,即丑旦亦在其列。或有谓白娘娘不在此列,乃《红梨记》之花婆;但花婆乃老旦色所饰,虽属凑齐旦色之九娘,理由亦固甚足,然花婆之名既非娘,以之排入九娘之列,未免牵强也。“三扁担”者,一为《千钟禄》之程济,二为《烂柯山》之朱买臣,三为《翠屏山》之石秀,皆属于生色者也。盖所谓“九娘三扁担”语,即旦色生色最难搬演之剧也。

(《北京画报·戏剧号》15、20、21、25、26、29-31号)

来源:腾讯网