吴欣:从太原到片治肯特——粟特艺术中的图像叙事

本文整理自复旦大学历史学系研究员吴欣的线上讲座“从太原到片治肯特:粟特艺术中的图像叙事”。吴欣博士毕业于美国宾夕法尼亚大学艺术史系,主要研究方向为古代近东考古与艺术,博士论文为《阿契美尼德波斯时期的中亚(公元前6-4世纪)》。在过去的二十年里,吴欣一直从事中亚地区的考古工作,也是第一位在中亚地区主持考古发掘项目的中国学者。这场讲座于2020年6月28日下午进行,由长治学院历史文化与旅游管理系主办。

吴欣表示,这场讲座应长治学院齐小艳的邀请而发起,受众可能对太原出土的器物相对更感兴趣,她希望能够为听众理解太原这座城市作出一点点贡献。此外,太原虞弘墓发掘于1999年7月,2000年5月31日的《文物报》上有一则很小的介绍。当时研究粟特的最重要的国外学者,长期主持中亚粟特城址片治肯特考古发掘的马尔夏克教授正在宾夕法尼亚大学艺术史系讲学。在此期间,正在攻读博士学位的吴欣作为他的助手,开始了解粟特,研究兴趣越来越浓。马尔夏克先生拿到该报道后特别兴奋,请吴欣为他翻译,因此这次讲座也算是向已故的马尔夏克先生致敬。虞弘墓的出土为研究粟特打开了一扇新的大门。在此之后,大量粟特的图像和文献在中国出土,粟特研究也迅速成为中国中古史研究的一大热点。

讲座题目由此前预告中的“从太原到撒马尔罕”改为“从太原到片治肯特”,吴欣首先对此做出了解释:太原当时在丝绸之路上的重要性大概与片治肯特相当;此外撒马尔罕的壁画虽然名声很大,但撒马尔罕出土的壁画材料其实不多,关于撒马尔罕的所谓的“大使厅”(Hall of the Ambassadors)的壁画在很多方面学者之间依然存在着较大的争论,片治肯特有丰富的壁画,学术界对其研究也有更多共识,是研究粟特艺术的基石。因此,她希望通过讲解中亚粟特艺术的图像来为解读中国的图像提供方法上的参考。

讲座幻灯片

在研究“丝绸之路”时,首先要建立比较好的空间概念,这就需要观察和研究很多地图。从幻灯片中可以看到,太原在地图的最东边,撒马尔罕和片治肯特毗邻(相距约60公里左右)。片治肯特位于今塔吉克斯坦的西北部,撒马尔罕位于今乌兹别克斯坦中部。上图所标出的撒马尔罕、片治肯特、乌斯特鲁沙那、敦煌、天水、西安)都是出土粟特文物较多的地方。但吴欣特别强调要研究“丝绸之路”,必须把目光放到全球范围内,而不仅仅在中国境内,我们需要时刻提醒自己,“丝绸之路”不是中国专属的,除了中国之外,“丝绸之路”上还有两个巨大的政治体——萨珊波斯和拜占庭帝国。而中亚,正是居于萨珊波斯和中国之间。太原和片治肯特之间的直线距离约为4000公里,虽然今天坐飞机路程不足一天,但在古代一支商队一天大概能走15-20公里,这还是基于没有任何自然或人为因素耽误赶路的情况下,可以想象,古代在丝绸之路上旅行,如果要从太原走到片治肯特的话,会是一件极具挑战性的事情。

虞弘墓

虞弘墓出土的石椁结构是中国传统木制建筑结构的汉白玉版本,其上绘制了特别复杂、极具生命力的图案。从艺术风格上讲,虞弘石椁上的图像和此后中国出土的被认为具有粟特风格的葬具比起来,具有强烈的独特性。

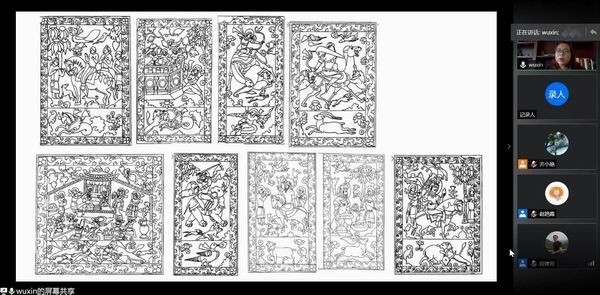

虞弘石椁主体上的石板(图像来源:山西省考古研究所,《太原隋虞弘墓》)

虞弘石椁的整个椁板和基座都布满了图案。椁板主体上所绘制的图案中包含了牵马出行、宴饮庆祝、射猎等元素,其下方还有人物、动物和传说中的神兽等形象,有的是独立的个体,有的则表现为格斗的场面,如天马与狮子搏斗等。虞弘石椁的主体内容绘制在九块石板上。墓椁中心的位置显示了虞弘和妻子宴饮的场景,面前有舞蹈伎乐,其下方是狮子与人搏斗的血腥画面,尤其引人瞩目。此外还有人骑骆驼或骑大象猎狮、异域国王接受食物贡品等场景。椁的外部还有几幅墨线描成的充满异域风情的图案。

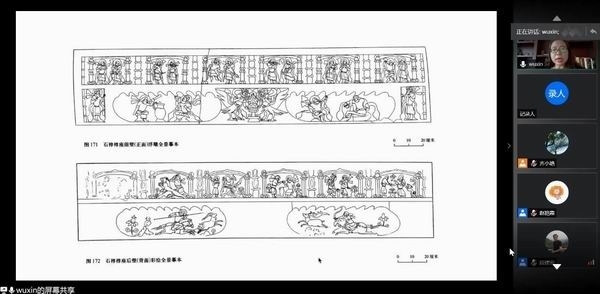

虞弘石椁椁座图案(图像来源:山西省考古研究所,《太原隋虞弘墓》)

石椁的椁座上有描绘得非常精美的人物图和射猎图,充满活力。这一部分除中间的圣火坛外,尚未得到足够的关注,但吴欣认为它们对正确解读石椁椁壁上的图像是至关重要的。圣火坛位于椁座前壁浮雕的中间,旁边是两个人首鸟身的祭司。虞弘死于隋朝初期(公元592年)。自他的墓葬被发现之后,又陆续发掘出来其他几座与粟特艺术相关的墓葬,如西安附近的安伽墓和史君墓。史君墓所采取的石椁结构和虞弘墓类似,而安伽墓则是类似围屏石榻的结构,在其周围绘制着密密麻麻的图像。吴欣解释说,关于这些墓葬,以及其他的相关材料,比如现藏于日本美秀美术馆、法国吉美博物馆等地的具有祆教题材的石质葬具,学界已经多有研究,虞弘、史君、安伽的墓中都绘有祆教圣火坛,与祆教的关联使得学界对它们的兴趣尤为强烈。

虞弘石椁上有人首鸟身的祆教祭祀面对圣火坛的形象,史君墓上也出现了这种祭司形象,它们面戴“口罩”,手持长夹,侍立在圣火坛一侧;而安伽墓的门楣上有骆驼驮着圣火坛,其两侧也有装扮相似的祆教鸟身祭司。祭司嘴上佩戴“口罩”是为了防止祭祀仪式中圣火被污染。这种鸟身祭司的形像引起了研究中亚学者的兴趣。在中亚,祆教祭司的形象也经常出现在当地常用的祆教葬具——纳骨瓮上。中国发现的这些祭司和中亚常见的祭司图像存在区别,在中国发现的图像上祭司为鸟身,而中亚出土的纳骨瓮上的祭司通常为人身。学者们通常认为虞弘、史君、和安伽墓上的这种鸟身祭司的形象无疑是祆教中的形象,哈佛大学的祆教专家施杰我(Oktor Skj rv )甚至精确地将其与祆教信仰中迎接灵魂的斯鲁沙神(Sraosha)联系在一起,认为这些人首鸟身祭司的形象很可能刻画的就是斯鲁沙神的助手(Sraosha-varez)——公鸡的形象,因为在人死后灵魂会进入黑暗之中,在第四天时要接受审判,决定进入“天国”还是从钦瓦特桥(Chinvat)上掉下去被恶魔或怪兽吞食,而公鸡在黎明时分就会引吭高歌,通过祈祷来驱逐恶魔,引导并护佑灵魂。但施杰我的这种判断是基于文献的,在图像表达上,人首鸟身的形象在中亚虽然多见,却并未出现在丧葬的语境里,所以有学者推测,虞弘石椁等中国出土的鸟身祭司的形象可能是中国的祆教艺术中所独有的,是融合了佛教艺术中的人首鸟身的形象迦陵频伽(Kalavi ka)和中国传说中的“千秋万岁”,甚至是朱雀的形象而创造的。但是在近年来在中亚地区花剌子模的阿克查汗卡拉(Akchakhan-kala)发现的公元前后的壁画上,发现有一个约六米高的神灵形象,在其衣服的饰板上就绘有两两相对的人首鸟身祭司的形象。法国中亚宗教专家葛勒耐(Frantz Grenet)认为该神灵就是斯鲁沙神(Sraosha),他身上的人首鸟身祭司就是作为他的助手,该发现第一次印证了虞弘石椁上的这种鸟身祭司的形象实际上也源自中亚。

与其他跟粟特人有关的葬具相比,对虞弘墓的研究相对较少。目前的研究仍集中在对墓志上所说的虞弘的族属和鱼国的地望的争论上,而关于虞弘石椁上的图像,学者们的讨论主要集中在浮雕上所表现出的波斯文化、粟特文化、佛教影响和祆教因素等文化因素上。吴欣认为,无论是波斯还是粟特因素居多,我们都需要找出图像之间的内在逻辑。相比虞弘墓提供的信息量,现在所给出的这些解释是远远不够的。《太原隋虞弘墓》一书中提到浮雕上共刻画了85个人、75只动物、22件乐器、57幅图景等。这是相当大量的图像材料,很难相信这些图像彼此之间没有联系。

接下来吴欣对“视觉语言”或“图像语言”进行了介绍。吴欣指出,“图像语言”和文字语言一样,前后之间具有一致性,其中是有逻辑的。如果在分析一幅图像时,发现前后逻辑不通,那多半是解读有问题,而不是图像本身的问题。对于虞弘墓中的图像更是这样的,因为虞弘的石椁是由昂贵的汉白玉制成,上面细致地刻画了很多幅图像,并且有残存的墨线,显示其图像是严格的按粉本打样的,而不是随便雕刻,毫无逻辑的。在对图像内涵的解读上,有学者认为,浮雕刻画了墓主人生前狩猎、庆祝等场景。中间最大的一块石板上描绘的是墓主人升入天国前的庆祝仪式,之后则是他向往的生活场景。《太原隋虞弘墓》考古报告中认为基座上的图像反映的是中亚人民或是草原人民日常生活的场景。但是,吴欣认为尽管可以在图像中看到伎乐、射猎、交谈等生活场景,但并非所有的场景都与日常生活相关。如下图中有一个人牵着一匹长着翅膀的马,这也就意味着这幅图是将神话与现实相连了,所以它并不属于日常生活。

虞弘墓椁座浮雕上栏第1幅(图像来源:山西省考古研究所,《太原隋虞弘墓》)

也有学者从宗教的角度来阐释这些图像的意义,认为它们反映的是祆教的死亡观,与逝者进入来世相关,但似乎并非所有的图像都可以放在这个框架里解释。对椁板上半部分和下半部分图像之间的关系,以及椁板和基座上的图像之间的关系,目前还没有较为合理的解读。若要进行合理的解读,必须将这些图像看作一个整体。吴欣把视觉艺术的解读比作玩魔方:我们所掌握的信息是凌乱的时候,就像打乱的魔方。我们的最终目的是把思路理清,也就是拼好魔方的六个面。但是常常在努力之后整个魔方只有一块的颜色不对,其余都拼好的情况。而这种情况却往往是最困难的,有一个方块不在位置的时候,其实可能意味着所有方块都不在位置,或许一切要从头开始。同样,我们也许需要把对于虞弘墓的认知打散之后重新分析。

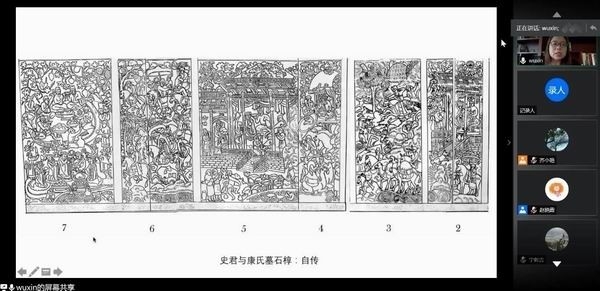

什么样的图像解读表现了一致性与逻辑性?吴欣认为对史君墓所做的研究可以算作一个例子。史君去世于北周大象元年(579年),次年与其妻康氏合葬于长安,在石椁的左侧壁和右侧壁上分别有刻有3幅图像,在后壁有4幅,这些图像从左向右按顺时针顺序阅读。尽管不同的人对其中单个图像的解读可能有所不同,但从总体上讲,学者们基本认同这些图像刻画的是史君的个人传记——从他出生到他成为萨保,直至死后升入天国的经过。

史君墓石椁上的图像

据葛乐耐的解读,上图的2号石板上描绘的是史君和其父亲或祖父参加嚈哒国王生子的庆祝活动。我们知道他们是国王和王后,因为他们戴着王冠,在中亚的图像体系中王冠是特别重要的身份的标志。能参与这种庆祝表明了史君的身份和地位。在3号石板中则是另外一个国王,因为他的王冠和前面是不一样的。此外,图像下半部分中可以看到商队在前行,史君和他的父亲或祖父陪同国王游猎作乐。接下来4号石板是史君在一个国王的营帐前,史君的祖父(或父亲)头戴萨保的帽子,跪坐在营帐外与国王喝酒攀谈,年轻的史君站在祖父(或父亲)身后,从中可以看到史君和他的家人作为不同国家之间沟通者的身份和地位。5号石板较大,上面的图像上再次出现了国王和王后,但是他们的王冠又有不同。葛乐耐认为,这是前面的王子成为了新的国王,暗示了一代人的成长。史君也长大了。在其后的6号石板上,史君继承了萨保的位置,头戴萨保帽子,携妻子前去驻地赴任。关于史君生前活动的最后一幅图景描绘的是史君作为主管胡人事务的萨保在粟特新年(七月份左右)葡萄成熟之际宴请各地诸萨保的场景,画面下方显示其妻陪同并招待其他的萨保夫人宴饮的情景。

史君墓石椁右侧面板

石椁的右侧壁的三幅图像描绘的是史君与妻子死后升入天国的场景。上图最右边的一幅描绘的是祆教风神维施帕卡(Wēshparkar)准备迎接史君和夫人并将他们的灵魂介绍给众神。在他们旁边是自己的妲厄娜(Daena)女神,在祆教中,如果生前行善,就会有美丽的妲厄娜在钦瓦特桥头迎接此人的灵魂升入天国,而如果他生前作恶,则会有丑陋的妲厄娜在钦瓦特桥边等待他。画面下方显示的即是钦瓦特桥,旁边卧着两只狗。在祆教中狗是很重要的形象,他们会守护死者的尸体,使其在审判前不被恶魔攻占。桥头有两位祆教祭司,他们面前有圣火为即将到来的灵魂照亮前路。中间一副图上有两个飞天形象的女性,一个在上飞翔,一个呈下坠状,这是代表善和恶的两个妲厄娜在搏斗,其中代表善的女神胜利了,所以史君和夫人能够顺利通过钦瓦特桥进入天国,而不被桥下水中的恶魔吞噬。最后一幅图就是天国。史君和他的夫人骑在两匹带翼的马上,四周有音乐环绕。翼马是太阳神密特拉(Mithra)的象征,而密特拉正是死者进入天堂前进行最后审判的主审者。

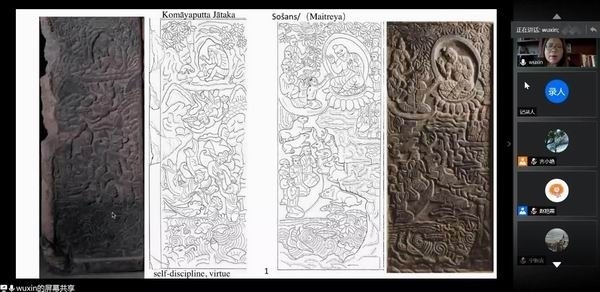

令葛乐耐困惑的两幅图像

这样的解释让前后画面具有一致性和连贯性。但是在第一次发表对史君石椁图像的解读时,葛乐耐并没有能解释清楚椁板上的两幅图像的内容和以及它们为什么出现在石椁上,这就是上图的1号石板(右图)和8号石板(左图)上的图像。1号石板上刻画的是一个坐在山洞中莲花座上类似佛的形象,面对不同的人群(如粟特、印度、中国人)讲道。史君和他的妻儿也坐在下面,旁边有两只狮子。他们的对面还有鹿、野猪、羚羊等动物。这幅画出现在整个生平传记的前面。

左边8号石板上的图像则出现在史君生命结束后,接受审判进入天国之前。图的上部显示的是一个山洞,洞中有一位身形消瘦,肋骨可见的苦修者形象。其前方有一只觅食的动物,下方是三位女性飞天的形象。葛乐耐最初认为这两幅图显示的是摩尼教的元素。但显然,这与整个石椁图像所表达的祆教信仰的内容是不相吻合的,而且这两块石板所在的位置与整个故事进展似乎也不太合拍。所以,这两幅图像就像魔方中错位的最后一块上的两个面,葛乐耐花了好几年的时间去探究其含义。他后来接受古乐慈(Gulácsi Zsuzsanna)和贝杜恩(Jason BeDuhn)的一部分观点,得出的结论是:第一幅图中的“佛”(或者是以前他所认为的“摩尼”)其实是祆教先知苏什扬特(Sōshans),后者类似于佛教中的弥勒。弥勒给佛教徒许诺了一片“西方净土”,这个“净土”就跟苏什扬特许诺给祆教徒的概念相类似。图中苏什扬特在劝说狮子和人不要杀生,要改吃素食,不再食肉。祆教徒们要从吃肉逐渐改为吃乳制品,然后逐渐戒掉乳制品,改吃蔬菜和其他素食,之后只喝水就可以了。依据祆教的预言,在苏什扬特到来的时候,人连水也不需要喝了,什么物质都不需要了。古乐慈和贝杜恩认为左图8号石板上方则是一个类似的本生故事。一只行为不端的猴子以前总是去一个山洞,那里住着一群商人,他们总是被猴子滑稽的样子逗乐。后来商人走了,新来的人无法容忍猴子的行径,训导猴子要自律,猴子改变它的行为,开始自律,成为了一只品行端正的猴子。该故事意在教化世人:如果痛改前非,自律且有目标也是可以进入天国的。葛乐耐并未接受这个观点,而是猜测山洞里的人可能是祆教先知琐罗亚斯德。他还认为下方正试图将史君夫妇从水中拉出来的三个“飞天”代表是祆教中代表“善思”、“善言”、“善行”的三位妲厄娜,她们正试图把墓主人夫妇从水中的恶魔手里解救出来,使其得以进入“天国”。按照这个解释,石椁上的所有图像就可以作为一个整体,连起来看就变成了一个完整的故事:首先是一个祆教神祇布道,告诉我们人要怎么做才可以进入“天国”。之后的6幅图就是史君的一生。再后面讲述的是史君和其妻安氏因改过自新被拯救。最后三幅图就是他们顺利进入天国。这样就形成了连贯和一致的画面解读。

史君的墓志是由汉字和粟特文双语写成的,因此很明显他是居住在中原的粟特人。那史君墓石椁上的图像叙事是否可以代表中亚的粟特艺术和构图结构呢?为了回答这个问题,吴欣把目光转向了片治肯特。片治肯特是泽拉夫善河上游的一个小城市,距离阿夫拉西亚卜(Afrasiab,撒马尔罕旧称)大约60公里。阿夫拉西亚卜是整个粟特地区最大的城市,它的国王在名义上也可以算作是粟特的王。而片治肯特虽然也是一个独立的城邦国家,有自己的王,但与阿夫拉西亚卜相比,则可以算作一个小镇,面积仅为阿夫拉西亚卜的十五分之一左右。片治肯特从上世纪四十年代开始被俄罗斯圣彼得堡的冬宫博物馆发掘,这些年的发掘一直没有间断过,发掘出来的包括国王和普通市民的房子。普通居民的房子和国王的居住地之间被一条类似护城河的沟壑隔开,王居住在更高的“卫城”中。在已发掘出的房子中,将近三分之一都有壁画或雕塑装饰。粟特人房子的结构和内部装饰一般都比较统一:接待厅大门正对的墙面上绘有家里供奉主神形象,一般占据整个墙高,上面的穹顶上是伎乐图和星象图等。屋内主神两侧和其他壁面则按照中间主神图像的高度被平分为三份,用于表现叙事内容。在屋内最下方,还有一层高约50厘米的墙面,上面经常绘有寓言和童话等各种小故事。

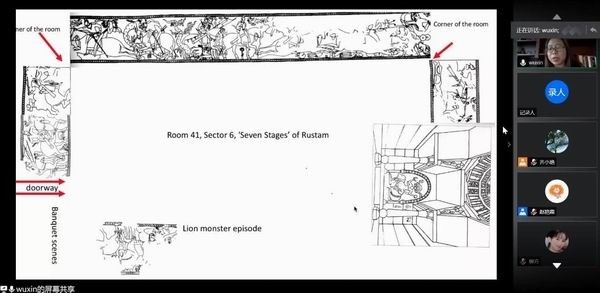

鲁斯塔姆大厅

其中一个典型的例子是“鲁斯塔姆大厅”(Rustam Hall)。鲁斯塔姆是波斯《列王纪》(Shahmame)中的英雄人物。“鲁斯塔姆大厅”中的壁画展示的是该英雄战胜一众恶魔的事迹。这组壁画现收藏于冬宫博物馆,由于壁画背景由青金石颜料涂绘而成,底色整体是蓝色的,所以这间大厅也被称作“蓝厅”。大厅四角有柱子,绕墙周边有一圈可以坐人的泥台,房屋正对门口的墙壁上显示了该户人家的护佑神娜娜女神,鲁斯塔姆的故事绘制在女神两侧三栏图像中的最下一栏,高约1.5米。关于鲁斯塔姆的图像叙事充分体现了粟特人对视觉语言的使用:故事采用情节叙事(episodic narrative)的方式,依情节展开,情节之间并不像虞弘或史君墓石椁上一样用柱子隔开,而是持续不断,仅以山石、人群行进方向从视觉上暗示上一个场景的结束或下一个场景的开始。

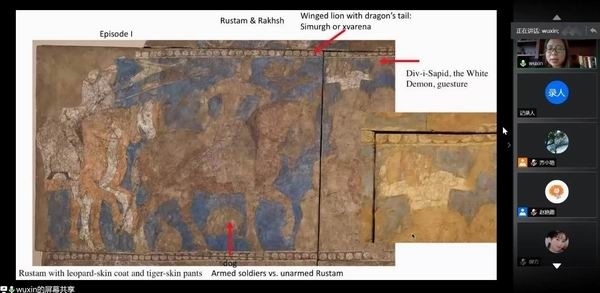

鲁斯塔姆出征画面

鲁斯塔姆的故事从大厅入口左侧开始,按顺时针方向展开。画的最开始是鲁斯塔姆身着豹皮衣、虎皮裤,骑着枣红马准备去跟恶魔搏斗。在图中鲁斯塔姆的头部是尖的,因为他不是伊朗人而是来自东方的嚈哒人,尖头是他的特征。他侧面对着观众——粟特人在刻画英雄的时候一般展示人物的整个侧脸,而刻画平常人时会使用四分之三侧面。粟特艺术有一套特别严密的视觉语言体系,如果了解这个体系,就可以在阅读图像时能很清楚地分辨人物的身份并预知故事的发展方向。画面中,鲁斯塔姆前方空中漂有一个狮首龙尾的带翼神兽的形象,象征王室的好运(xvarena/farn) ,虞弘墓的椁板上也有类似造型的神兽,只是马首龙尾带翼,而非狮首。再前方有一座山,上方有“白色的恶魔(Div-i-Sapid)”高举双手,向鲁斯塔姆表示威胁。鲁斯塔姆的马肚子下边有一只啃着骨头的狗,在祆教里,人死之后尸体要被狗看过几次(称为“犬视”),因而狗经常与死亡密切关联。在这里,狗与骨头象征死亡,暗示着前方将有一场恶战。

鲁斯塔姆套住阿夫拉德和鲁斯塔姆遇到“龙怪”

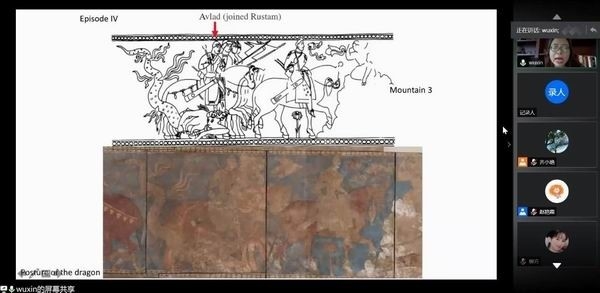

而在第二个场景中,鲁斯塔姆用套马索套住了马赞德兰(Mazandaran,伊朗北部里海南岸)王子阿夫拉德(Avlad)。鲁斯塔姆身体前倾,身后的高山上有一个美丽的姑娘向英雄表示景仰。鲁斯塔姆可能在攻打恶魔们的路上顺路营救了她。姑娘手指着空中一个身穿花边裙子的天人形象,后者手持象征王权的项链,向她祝福。

在鲁斯塔姆翻过这座山之后,他遇到了一条“龙怪”。它有着漂亮的头发,女性的身体,但面目丑陋。它蟒蛇一般的身体将鲁斯塔姆的马腿紧紧缠住。激战中的鲁斯塔姆处于劣势,他的头即将被怪物吞噬,却无力还手。但此时,“龙怪”也已受伤,伤口中喷出火来。

鲁斯塔姆击败“龙怪”

接下来的场景显示,鲁斯塔姆战胜了“龙怪”,它的身体多处受伤,上半身无力地趴在地上,头和肩部呈现出不自然的折叠状态。而阿夫拉德也显然被鲁斯塔姆收编,成为英雄的一个随从。第二场战斗结束。接下来是另一个战斗的场景。在战争开始之前,鲁斯塔姆又遇到了一座山,比前两座更高更白(积雪更厚),山顶坐着另外一个恶魔,双手揪着自己的头发。这是一个表示哀悼的手势,预示着在下一场战斗中恶魔必败的结局。

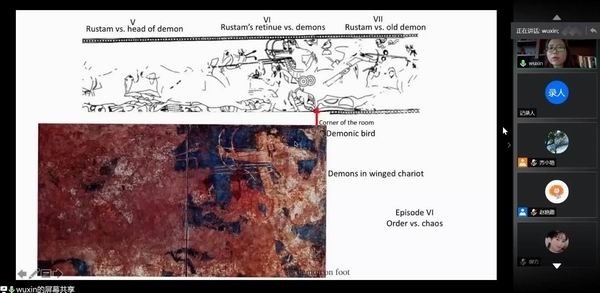

鲁斯塔姆与恶魔们交战

越过高山之后,鲁斯塔姆迎战恶魔的首领。鲁斯塔姆的枣红马与一匹黄马正面相对。地上铺着的恶魔尸体显示战斗已经持续了一段时间。在鲁斯塔姆与恶魔的首领激战的同时,英雄的众随从与各式各样的恶魔交战,有的恶魔手持弓箭,坐在有翼的战车上,有的则飞在空中,还有一个站在地上,嘴上的獠牙和头上的骷髅表明了它们的身份并非正常人类。在接下来的第七个场景里,鲁斯塔姆继续迎战另外一个年老的恶魔,但不幸的是,在这之后的场景保存的都不是很好。在留存下来的第八个场景里可以看到鲁斯塔姆的随从们脚步轻快地前进,身后的狮首恶魔蜷曲在地上,表明了英雄的胜利。狮首恶魔是鲁斯塔姆的最后一个敌人,是众魔之王,也是鲁斯塔姆最强大的对手。基于对粟特艺术的理解,马尔夏克推测,在这个场景之与第七个之间的被损毁的墙面上还应该有另外三个战斗的场面,表现鲁斯塔姆与狮首恶魔之间的战争,因为在粟特文化中,英雄应该有与之旗鼓相当的对手,通常他们之间的战争要经过至少三个回合方可分出胜负。人只有进行艰难的战斗并获得胜利,才能被称为英雄。

就解读而言,这组图像无论是从细节上,还是从整体上都具有高度的一致性,遵循了视觉语言的习惯。比如鲁斯塔姆马肚子下面的狗和旁边的草从告诉我们他所处的位置是在环境恶劣的草原上,是恶魔的所在。而狗与死亡相关,因而,动物和植物都暗示了即将到来的战争的险恶。但是在与“龙怪”的战争中获得胜利之后,鲁斯塔姆的马肚子底下的地上长出了一朵花,象征着生命。在整个粟特艺术中都是如此,同样的花也出现在之前提到的纳骨瓮上。在壁画的其他细节上也可以看到图像的内在的逻辑,比如鲁斯塔姆遇到了三座山:第一座山上的恶魔举着手威胁鲁斯塔姆,第二座山上是一个美丽的少女在祝福他,第三座山上的恶魔举着手哀悼。这三座山一座高过一座,预示了即将到来的战争的结局,并暗示战争越来越残酷。

就整个房间而言,在鲁斯塔姆故事的上方一栏绘制着另外一个故事,该故事与鲁斯塔姆无关,其叙事顺序与鲁斯塔姆的故事相反,从大厅门口右侧按逆时针方向推进。这样,看完鲁斯塔姆的故事之后,观众不必再回到鲁斯塔姆故事的起点再去看第二个故事,只需转身往回走就可以观看另外一个故事了。这种叙事在墙面上的排布方式也显示出了片治肯特的图像叙事内在的逻辑性和连贯性。

在鲁斯塔姆故事的下方还有一栏,高度约为鲁斯塔姆故事的三分之一,被分成很多横长方形的小格,内绘有小故事,吴欣就其中的两个故事进行了讲解:其中一个是女孩与海妖的故事。画面右侧显示一个上身半裸的印度装束的老人坐在高高的椅子上,将一个瓶子交给了给了他女儿。画面左侧与右侧被一棵树分开,显示故事的下半部分:老人的女儿拿着这瓶子去取水,瓶子不慎掉入水中。这时从水底冒出了一个水妖。水妖手里拿着瓶子,想引诱女儿到水里去。画面里的海豚表明事情发生在海里。通过与一则粟特摩尼教文本的比照推断,壁画的内容是一则传说:一个商人在海上遇到风暴,海妖救了他。于是商人许诺说,会将自己回到家后遇到的第一个活物献给海妖作为牺牲。但他第一个遇到的是自己的女儿。而壁画中商人另一只手里还有一只金色的水壶,金水壶在表面上看,显示了女孩的父亲是个富裕的商人;它事实上还有一层暗含的意思,在印度的传统里,金水壶象征诺言,表明女孩的父亲是被一个诺言牵制着的。

另一个故事是法官、骗子和换钱的人之间的事情。骗子拿了一个假金锭给换钱的人,换钱的人当时并不知道金子是假的,但是他也并没有按真金锭的分量给对方付钱,而是少付了。后来他发现金子是假的,便去找了法官。法官认为金锭虽假,但换钱的人也没付给骗子足够的钱,也属欺骗行为,于是判了骗子无罪。除此之外,房间中还有另外几个关于明智的法官判案或关于犯罪的故事。马尔夏克认为频繁出现法官的故事是因为这座房子属于一个法官。吴欣认同这个解释,并提出除了法官形象的一致性以外,这些壁画还传达了一个相同的观念:教化人要智慧,而且信守承诺。这些对题材的选择都体现了在同一个语境(建筑单元)里,壁画的内容具有强烈的一致性。马尔夏克认为,鲁斯塔姆战胜恶魔的壁画是基于说书人使用的史诗故事的绘本手卷绘制的,而寓言和别的小故事则是根据绘本上的图画故事刻画的。这些故事来源广泛,包括印度、伊朗、希腊和罗马,在粟特地区,很多壁画都是以这些图画故事书为粉本的。

“鲁斯塔姆大厅”壁画与虞弘墓图像对比

通过对史君墓和鲁斯塔姆壁画的分析,我们可以了解到一些粟特人的视觉语言逻辑。那么这能否对虞弘墓的研究有所启发呢?很多学者在研究虞弘墓时强调狩猎的图像。齐东方指出,图中类似国王的人骑在大象身上与狮子搏斗,并不是一般的狩猎活动,而是一种搏击。这种搏击在萨珊艺术中是较为常见的,所以虞弘石椁的图像和萨珊艺术的关系更为密切。但是射猎狮子是一个非常古老的两河流域的传统。从两河流域传到古波斯再到萨珊波斯以及中亚,这些都是一脉相承的。所以仅仅因为题材一致,并不足以表明两地之间的关系。另外当我们解读视觉语言的时候,还要从表现风格和图像结构上去解读。无论是狩猎还是战争的场景,都是通过身体的姿态来表达视觉语言的。就像鲁斯塔姆与恶魔搏斗,虞弘和狮子搏斗,这两者虽然搏斗的对象不同,但是动作、身体的动感在视觉语言上是一致的。这一点在解读虞弘石椁图像究竟与萨珊艺术还是粟特艺术关联性更强的时候也应该被考虑进去。除此之外,鲁斯塔姆面前漂浮的福运象征物,与虞弘墓下方栏中有的图像也表现出一定相似性,个别的甚至高度相似,如鲁斯塔姆壁画上的狮首龙尾和虞弘石椁上的马首龙尾神兽。不同的是,在片治肯特的壁画中,这些代表福运的神兽形象是出现在壁画主体中的,而在虞弘石椁上,它们则是与主图分离的。这些形象虽然位于主图下方,但因为被单独提取出来,所以额外显眼,应该有很强烈的象征意义,与其上方主图所展开的故事主线之间也应该有很强的相关性。对此,姜伯勤也曾试图通过将椁板下方的动物或神兽与祆教诸神相联系,来解读石椁上的图像,但杨巨平指出,对于有些图像,这样的方法也是解释不通的。

片治肯特壁画和虞弘墓中静态图像的对比

片治肯特壁画与虞弘石椁图像中静态的场景也具有很强的可比性,比如在片治肯特的一组壁画中有一个场景,描绘的是一个人举着手站在国王面前,后者坐在一个交脚凳子上,这个凳子与虞弘石椁浮雕上被认为是波斯风格的国王坐的椅子一样都是束腰的类型。图中国王的面部特征、坐姿、和交流的神态是非常一致的。而除了这些表面上的一致性,在图像的空间分布上,虞弘石椁上的浮雕与片治肯特壁画也存在着一定的可比性。比如,在石椁底座的上层的“拱门”中有两两相对的人物。在“鲁斯塔姆大厅”中最底层的小格中也有成对出现的、面对面的人物图。

人与动物交流的场景对比

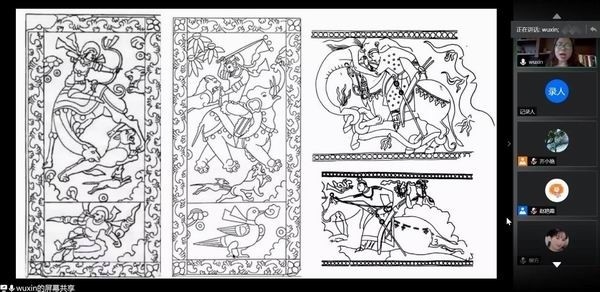

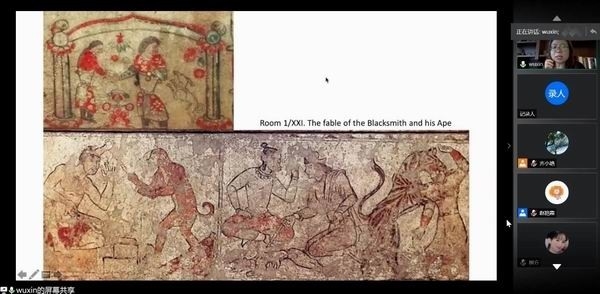

而在具体的场景中也有相似之处。比如虞弘石椁上中有一副图像,表现一个类似主仆间互动的人物图,右侧的主人回首看着身后一只类似猎狗的动物。这种人与动物交流的场景在片治肯特壁画中常见到。比如,在上面左图的寓言故事中,铁匠头上落了一只苍蝇,作为他的徒弟的猴子用斧子去杀苍蝇,结果砍在铁匠头上。而在右图的寓言故事中,三兄弟攀比自己的本领,一个说他可以将虎骨拼接在一起,另一个说他可以将虎骨和皮拼装,而第三个说可以将老虎复活,于是老虎复活后咬住了他的头。这种人与动物的交流与互动在虞弘石椁上也可以看到。虞弘石椁上的猎狗样的动物,也是后腿直立,前面的人物回头看着它,画面充分体会了二者之间的互动关系,因而很可能在讲述一个故事。

虞弘墓图像与片治肯特壁画中的异域人物对比

片治肯特壁画与虞弘石椁图像的另外一个相似之处在于通过人物的装扮和姿态来明确地、有意识地区别他们来自不同的国度。上图中虞弘石椁基座上的上身赤裸的印度人形象与片治肯特寓言壁画中的海妖和取水女孩的父亲的形象相似,而波斯风格的国王与片治肯特壁画上坐在交脚凳上的国王坐姿相同。在粟特艺术中,在同一组画面中将来自不同文化传统的人并置,这样的做法通常都有特定的含义,比如在片治肯特的艺术表现中,非常明智或特别愚蠢的行为往往发生在“异域”,而“异域”通常是通过印度或其他非粟特地区的人的形象来营造的。虞弘石椁的基座上,将印度婆罗门与波斯国王的形象并置或许也有这样的可能性。此外,片治肯特建筑中的装饰壁面的划分通常都是按照比例三分制作的,而在虞弘石椁椁板上,椁板下部刻画的动物和神兽大约也占椁板主体叙事的三分之一。当然,这一点究竟是巧合还是因为二者都遵照了相同视觉艺术的传统,我们尚不清楚。

虽然片治肯特距离中原遥远,但当地壁画中也发现了中国风格的人物形象,这进一步增加了其与中国艺术互相影响的可能性。不过,还有一个年代的问题需要解决。虞弘墓的图像早于片治肯特的壁画,但是片治肯特也有6世纪的壁画,多被压在后来的壁画之下。在重新绘制的过程中,片治肯特的画师们依然遵从已有的艺术传统。吴欣认为,片治肯特的壁画是研究中亚粟特艺术的基石,不仅为研究入华粟特人的艺术提供了图像上的比照资料,更重要的是,对片治肯特的壁画的解读和研究方法也为我们研究中国出土的入华粟特人的艺术提供了重要的参考。在古代,中国人的形象通过丝绸之路,出现在片治肯特,那现在我们或许也可以沿着这条道路往回走,从研究方法上探寻如何解读虞弘石椁上的图像。山西省考古研究所出版的虞弘石椁浮雕线图可以看作是指引我们从片治肯特走向太原的“地图”。吴欣认为虞弘石椁上的种种迹象表明,这些图像至少遵循了粟特艺术的逻辑和结构方式,下一步应该将其“完全拆分”,重新发掘其它们的含义。

讲座之后是观众提问环节,吴欣教授解答了在场师生提出的如下问题:

Q1:刚才您提到史君墓中有祆教风神维施帕卡的形象,这位神祇同时也是印度教中的湿婆和佛教中的摩醯首罗,因此可以看出中华文化受到了波斯文化和印度文化的影响。我想知道波斯文化有没有受到印度文化的影响?

A:波斯文化受到了印度文化的影响,而粟特的文化和艺术受到了很强烈的印度的影响。尤其是粟特艺术在最开始的时候对神灵的刻画很多都是借用印度已有的神灵形象(比如维施帕卡借用的就是湿婆的形象),这为粟特艺术起了奠基作用。关于这个问题葛勒耐就有一篇文章,题目是《身穿印度衣裳的伊朗神祇》(“Iranian Gods in Hindu Garb: The Zoroastrian Pantheon of the Bactrians and Sogdians, Second–Eighth Centuries”)。

Q2:拜火教是不是起源于中亚?

A:这是一个特别好的问题。如果阅读国内学者所写关于虞弘的书籍、论著,通常会看到祆教(“拜火教”是其在中国的俗称)是起源于伊朗的。但在国际学术界,这一直是研究祆教的学者们纠结的问题,现在其观点主要分为两派:一派认为它起源于中亚和伊朗,另一派认为它起源于中亚。现在越来越多的证据表明祆教起源于中亚而非伊朗。只是因为祆教在萨珊时期成为了伊朗的国教,势力特别强大,所以对于很多学者和民众而言它看起来是源自波斯的。

Q3:粟特人的艺术表现手法是否同样来源于希腊化的时代?

A:希腊化时代的艺术显然对中亚艺术有不可否认的影响。但粟特艺术本身不是完全依靠希腊艺术而来的。希腊化时代通常指的是公元前4世纪末期到公元前2世纪中期之间,而我们现在看到的粟特艺术,基本都是公元5-6世纪之后的。片治肯特的的大部分壁画则都是8世纪前半叶的。中间隔了一千年左右,所以我们要讲希腊化的影响时还需慎重。但同时,在片治肯特有很多壁画,尤其是其中的寓言故事都受到希腊化的影响。其中甚至包括《伊索寓言》中的题材,比如“杀鹅取蛋”的故事,因为中亚在那个时期对希腊罗马的传统还是有很多继承和刻意的寻找。但是,如果说粟特艺术来源于希腊化,这还是一个特别偏颇的“希腊—罗马中心论”的说法,粟特艺术本身就集合了伊朗、印度、希腊以及北方草原的因素共同形成的。这是一个具有特别复杂源流的艺术。比如我们把不合适的颜色放在一起就会变得很难看,那如何把合适的颜色放在一起,最后调制出特别漂亮的颜色,这就是粟特人所做的。我们在讲古代中西文化交流时,要做的不仅是探究“这是什么题材”、“源自哪里”,并将这些因素剔出来,还要研究怎么把这些东西都融合在一起来解释文化交流的广度和深度。

Q4:粟特人的神或王的冠两旁都有类似飘带的东西是什么?在中国汉代画像石的西王母也有相似戴胜的形象,这种类似是否会有某种关系?

A:飘带是希腊化时期和萨珊波斯时期表现王的身份地位所特有的标志物。当然,不同时期的飘带的画法是不一样的。在粟特体系中,有时头光也是用来表示身份地位的,有头光者不一定是我们通常想到的佛或神,王甚至是恶魔也是可以有头光的。西王母的这种形象我个人认为与中亚是有关系的,我最近也在试图探索这种问题。

Q5:请问您能推荐一些相关的书籍或文章吗?

A:我觉得法国学者魏义天( tienne de la Vaissière)《粟特商人史》(Histoire des marchands sogdiens)是一本特别好的书。此外,耶鲁大学的韩森(Valerie Hansen)的《丝绸之路新史》(The Silk Road: A New History)也是一本我特别推荐的书。可以看完这些再去看细节性的书或文章。

相关新闻