如何偷走一座博物馆?

年少轻狂之时,没有谁不爱福尔摩斯、波洛和神探李昌钰。对我来说也一样,时至今日,依旧爱看各种侦探、悬疑的文艺作品。今年疫情期间,闷在家里,我就看了一堆侦探破案的视频节目来打发时间。

要论侦探、悬疑类的电影和流行小说,银行抢劫和盗窃名画永远是亘古不变的永恒题材。其中,有个让我颇有印象的真实故事是:1911年,一个叫佩鲁贾的意大利人,伪装成工作人员混进卢浮宫,当晚趁人不备把“蒙娜丽莎”纯手工塞进大褂里,然后大模大样溜出去。到了第二天,工作人员才发现这幅无价之宝不见了,于是疯狂全城寻找,但却一无所获。

两年后,一位意大利收藏家收到了一封匿名信,说蒙娜丽莎在他手里,并说他是一个爱国分子,希望达·芬奇的名作能够回到自己祖国。当然,后面的结局不用想就知道,这位佩鲁贾锒铛入狱,而“蒙娜丽莎”又回到了属于它的那面墙上了。

看完这段故事,我们只能对卢浮宫一百年前的安保系统和法国人的马虎态度大失所望。要知道,它可是这个星球上最知名的绘画作品,而且没有之一。

现在的博物馆可不再是当年的安保水平了,且不说无数的摄像头360度无死角,而且各种红外线、震动感应器、热辐射感应器、防爆玻璃、隔离门锁等等,连一只老鼠也无处藏身。这些黑科技设备在各种动作电影里都反复出现过,我们对此都应该不再陌生。

不过说到博物馆,我有位同学在中山开了一间照明设备公司,专门生产博物馆、美术馆专用的灯具。起初我对他的创业方向大不以为然,经他一解释才知道,这里面的学问很高深。博物馆用的灯具,需要照度稳定均匀、无频闪、不变色,而且不能发热。这个级别的灯具,标准比民用的要高级好多,我希望有一天,敬爱的开发商能够在装修中用上“博物馆级灯具”,那才叫真正的豪宅!

说到博物馆,大家基本上有个普遍共识——卢浮宫博物馆、大英博物馆、大都会博物馆、艾尔米塔什博物馆和故宫博物院,并称为“全球五大博物馆”。

我们很多人可能习惯上会把博物馆和美术馆、展览馆混为一谈,因为我们去博物馆也不过就是看看展览。实际上,美术馆、展览馆只是一个展出的场地,展出的作品不是自己的,说俗气点儿,只是借出场地而已。而博物馆最大的功能是对文物的收藏和研究,展览只是对公众开放的一个小小窗口。在五大博物馆中,大英博物馆藏品最多,多达800万件,大都会博物馆藏品300万件,艾尔米塔什博物馆藏品270万件,卢浮宫的藏品最少,也达到40万件,所以我们去博物馆看到的那点展品,连他们的1%都不到。对于普通游客来说,能看到“卢浮三宝”就等于没白来巴黎,至于其它的藏品,恐怕也无暇顾及。

(大英博物馆 / 伦敦)

(罗塞塔石碑,现藏于大英博物馆)

藏品,代表了一个博物馆的级别和档次,也是博物馆所在国当年全球扩张的证明。大英博物馆的镇馆之宝“罗塞塔石碑”,不仅是埃及学的奠基石,也是当年拿破仑战争和英法战争的鉴证。而它的800万件藏品,不仅反应了当年日不落帝国的势力范围,也是英国作为最早的科学、历史、考古研究的最佳证明。它的古埃及文物、古希腊雕塑、敦煌经卷、中国陶瓷和西亚文化都是全世界最大的收藏和研究基地。

(卢浮三宝之一,胜利女神)

卢浮宫的藏品主要是欧洲巴洛克文化的集中地,藏品不算多但是艺术品质量很高,主要集中在古典绘画和雕塑。卢浮宫的藏品主要是来自路易十四和拿破仑两位强势的君主,路易十四为购买艺术品几乎耗光了法国的金库,而拿破仑更是把能抢的、能拆的、能运的艺术品,全搬进了卢浮宫。“蒙娜丽莎”、“断臂的维纳斯”和“胜利女神”这三件伟大艺术品,就是我们常说的“卢浮三宝”,每一个热爱艺术的人都再熟悉不过了,所以也有人把卢浮宫称作“五大博物馆之首”。

(卢浮宫博物馆 / 巴黎)

而艾尔米塔什博物馆则是叶卡捷琳娜女王当年大肆收购艺术品的最佳佐证,西欧艺术、拜占庭艺术、中亚艺术的收藏博大精深。艾尔米塔什有270万件藏品,庞大的冬宫里设置了350个展厅,按照年代顺序排列,参观的路线长达30公里,因此被称作“世界最长艺廊”。不过,这也仅仅展示了馆藏文物的5%。虽然只有百分之五,但你要是全打算看完,即使一分钟看一件,不眠不休的看,也得花上一个季度才能看完。

美国大都会博物馆是由纽约的一群银行家、商人、艺术家发起,是五大博物馆中唯一不是源自皇家收藏的博物馆。它的宗旨是“鼓励并推动美术研究、艺术生产及其在实际生活中的应用,普及艺术相关的知识,进而向公众提供艺术指导”,藏品来自建馆150年来的各界捐献和收购,各门各类均有收藏,所以又称作“世界性百科全书式博物馆”。

以上这四家博物馆的藏品都是多元化文化,而唯有故宫博物院,除了少数外族的朝贡之外,藏品基本上都是清皇室的器具和收藏,是当年紫禁城、颐和园和古物陈列所三家的藏品共同成立的“单一文化博物馆”。既然单一的另一面就是“连续”,从中华的史前文明一直到清末,故宫完整收藏了中国历史的脉络,用实证清楚地把历史还原。

故宫博物院的藏品数量有多少?在以前,这几乎就是一个迷。

因为它的前身本来就是满清皇室的家宅,他们自己也不知道哪些属于文物、哪些属于废物。从1925年“办理清室善后委员会”决定成立博物院开始,最初几十年都是兵荒马乱,所以也没具体清点。一直到近几年,才把北京故宫博物院的文物全部登记造册,据单霁翔馆长说,北京故宫院藏文物最新总数为1,862,690件,而台北故宫的文物约七十万件,在南京博物院还存有故宫文物2211箱。总算下来,故宫的文物应该在270万件左右,和艾尔米塔什的藏品数量基本相当。

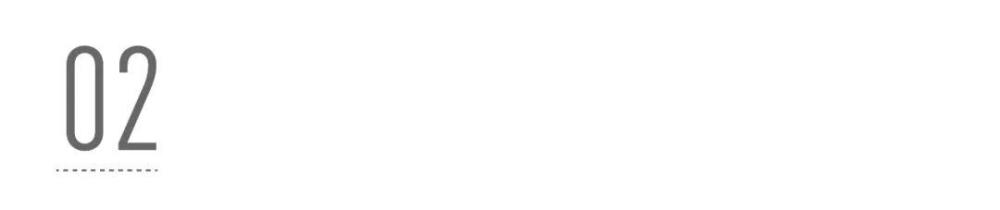

说到故宫博物院的“两岸三地”,这其中的故事还要从动荡的中国近代史说起。1931年“九一八事变”后,日军逐渐南侵,当时的北平日渐惶恐,唯恐文物遭到战火损毁。这时,与陈寅恪并称为“史学二陈”的陈垣先生找到在故宫工作的弟子那志良,说:“国家灭亡可以再起,文物一旦失去了就永远回不来了”,于是大家开始将文物装箱,准备随时疏散。

(与陈寅恪并称“史学二陈”的陈垣先生)

说到装箱,毕竟故宫的工作人员可不是顺丰小哥,价值千金的文物如何装箱、如何保护?他们也是完全不在行,为此,那志良专门找来在琉璃厂倒腾文物的行家们求教。行家们先让那志良把自己的茶碗包起来,朝地上猛摔,打开一看就见茶碗稀烂。而行家也把自己的茶碗包起,同样的摔法茶碗却毫发无损,原来这里面是有绝活儿的!

据那志良说,这项绝活儿称为“稳、准、紧、离”。以瓷器为例,先将空心的内部塞进棉花,然后将把手、壶嘴之类的突出物,用棉花绳缠好,整体缠成一个长方形,用细绳绑紧后外围裹上棉花,用草纸紧捆成包。装箱后,用稻草将空隙塞满,每件瓷器之间再用棉花隔离开之后就可以封箱了。

(故宫文物封箱中)

后来,故宫的职员们个个都练成了打包专家,技艺超群、无出其右。因为他们一共打包装箱了19,557箱文物,其中13,491箱是故宫的文物,还有6,066箱是来自古物陈列所、颐和园和国子监的文物。

1933年2月6日,第一批文物被运出了北京,到5月15日,所有的装箱文物分五批陆续运到了上海和南京。

(故宫文物装箱后等待启运)

这一大批颠沛流离的国宝正要在南京暂住下来的时候,1937年8月淞沪抗战打响,江南形势紧迫,文物必须西迁。于是,在南京被日军占领的前夕,这些文物又分成三批被抢运出了南京。

首先是刚从英国大英博物馆展出回来的88箱文物,在8月份被运到长沙的湖南大学图书馆,之后又送到了贵阳西侧的安顺洞窟。到1944年,随着战火逼近安顺,这批文物又被运送到四川的巴县避难。

第二批转运的文物,一共是9,331箱,走水路运抵汉口,之后转运到重庆,之后又运到四川的乐山才躲过一劫。

第三批文物是经过陆路运到陕西宝鸡,之后经汉中到成都,再之后又转运到四川峨眉。

(文物国宝在艰难西迁中)

这是一场史诗般的文化大抢救,其壮烈,空前绝后。那志良一行人,守护着这一万多箱的国宝,开始了一场国宝的长征!路途险阻、交通不畅、人手不足、缺衣少粮,而且背后有日军尾随,头顶上有飞机轰炸。据那志良回忆:“最后一卡车从成都出发不久,日军的战斗机就到了成都上空并炸毁了机场。那天天气晴朗,可以看见日本的空袭机群飞的很高。”

由于向西转运,道路崎岖险峻,卡车跌落小河、木船绳索断裂、道路积水塌陷等等时有发生,然而正如这一批英雄们事后常说的“文物有灵”,这16,619箱国宝跨越大半个中国的“长征”,到日军投降再度回到南京时,没有丢失一件,没有破损一件,这绝对是世界文化史上的奇迹!

(那志良与保护文物的同事们在四川峨眉)

那志良在峨眉与文物共同生活了七年,直到1947年,他守护着这批文物一件不差的回到了南京。至此,文物漂泊的故事还远远没有结束。1948年秋,淮海战役国民党军大败,南京政权风雨飘摇,11月10日,行政院长翁文灏召集杭立武、朱家骅、王世杰、蒋复璁、傅斯年等八人开会,经过激烈的辩论,决定了将故宫文物撤台。

第一批撤台的文物一共是772箱,其中故宫文物320箱、中央博物院文物212箱、中央图书馆60箱、中研院120箱、外交部文件60箱。故宫文物都是甄选出来的国宝级珍品,而外交部文件则包含着《南京条约》原件这种珍贵的历史资料。1948年12月22日,这批文物乘坐着海军的“中鼎舰”,渡海驶向台湾。

(运载第一批文物撤台的中鼎舰)

1949年1月4日,第二批撤台文物启航。由于当时已经没有军舰可用,于是杭立武就租用了一条商船“海沪轮”,装运了来自故宫博物院、中央博物院、中央图书馆、中研院、北平图书馆的文物共3502箱,其中故宫博物院文物占1680箱(这一批文物中就有文渊阁版的《四库全书》)。

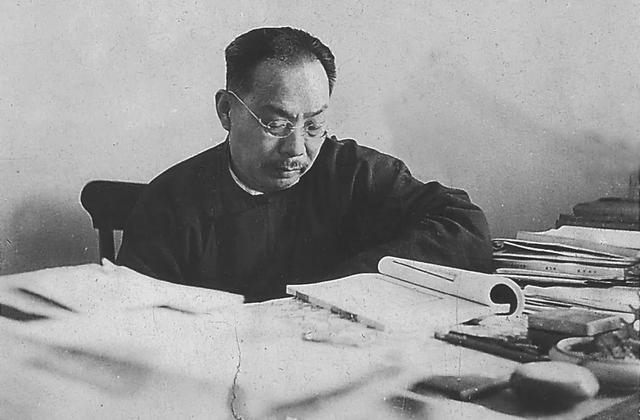

《四库全书》是乾隆皇帝下令编修的,耗时十三年,几乎涵盖了中国一切古籍的丛书。全书共收录了3462种图书,共有三万六千余册,约八亿字,是中国古代文献的集大成者,意义巨大。当时一共制作了七套正本,分为珍藏于全国各地,包括:

文渊阁版,原藏紫禁城,现存台北故宫

文津阁版,原藏避暑山庄,现存国家图书馆

文溯阁版,原藏沈阳故宫,现存甘肃图书馆

文源阁版,原藏圆明园,1860年被烧毁

文宗阁版,原藏镇江,1853年毁于太平天国

文汇阁版,原藏扬州,1854年毁于太平天国

文澜阁版,原藏杭州,1961年损于太平天国

(故宫文渊阁结构图,梁思成手绘)

1949年1月30号出发的商船“昆仑号”挤满了撤台的民众,所以只勉强装下文物1244箱。至此,原定要七批撤台的文物只运走了三批,而这批文物从此流落孤岛,也催生了台北故宫的诞生。

除了撤去台北的文物之外,还有2800余箱文物保留在南京,为此成立的南京博物院一直保留着这批文物的“使用权”。虽然北京故宫多次讨要,但南京却坚决不还,所以就有了如今故宫文物的“两岸三地”之说。

(封装文物来台的木箱)

去年春节,我和好友玮少、小乐三人到台北过年,其中专门留了一天到台北的故宫博物院参观。说实话,与北京紫禁城的宏大气势相比,台北故宫博物院确实显得寒酸至极。把北京和台北两间故宫博物院相比较,专注于研究中国文化的日本媒体人野岛刚认为,单说馆藏文物,北京故宫藏品曾经最高达九百六十万件,后来将八百万件文献转移给了中国第一历史档案馆,现在还有一百八十余万件。而台北故宫藏品数量约69万件,数量仅仅是北京故宫的三分之一,但多为精品。

(台北故宫博物院夜景)

在新中国成立后,北京故宫因考古挖掘、购藏、捐赠的藏品大幅度增加。特别值得一提的是,由周恩来总理亲自指挥买进的王献之《中秋帖》和王珣的《伯远帖》,这是三希堂中的两希,如今也都保存在北京故宫博物院。

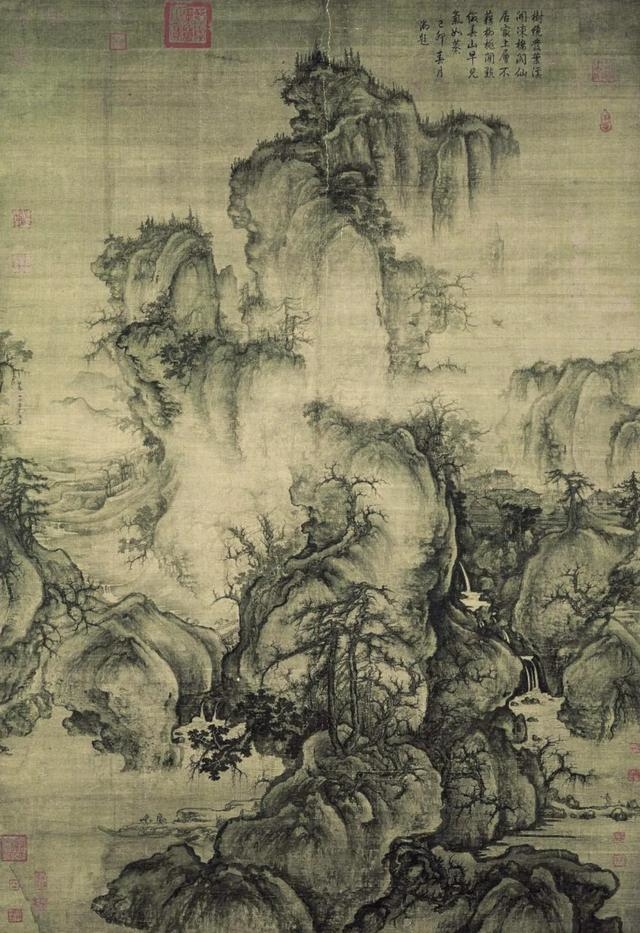

北京故宫则拥有世界上最大的远古陶片和青铜器的收藏,而台北故宫在书画和陶瓷器方面,很有优势,因为当年书画和小件的陶瓷玉器最容易转运,所以精品部分被挑选了许多运至台北,比如范宽的《溪山行旅图》、郭熙的《早春图》、李唐的《万壑松风图》这三件国宝级的山水画,在艺术史上被定义为“名画中的名画”,都保存在台北故宫。

不过,台北故宫更出名的,肯定是“翠玉白菜”和“肉形石”,他们应该是故宫里的网红、文物界的易烊千玺,每一位游客都在四处张望,寻找这几样东西。我到访台北故宫的那天,它们就在日本展出,所以引发了同行人的深深遗憾,一脸白来一趟的失落表情。

号称台北“故宫三宝”之一的“翠玉白菜”,它是十八世纪清朝中期的作品,原来放置在紫禁城的永和宫,是光绪帝的瑾妃带入宫中的嫁妆。可惜瑾妃一生不得宠爱,后来又得罪了慈禧,连妃子的名号都被剥夺了。这件“翠玉白菜”由翡翠雕刻而成,绿白两色,上有螽斯和蝗虫两虫,构思精妙、雕工细腻,属于一件玉器精品。但它的文物价值和艺术价值并不高,所以业内都把它归纳为“网红文物”或者叫“人气国宝”。

关于台北故宫,一直流行着这样一个段子,据野岛刚回忆,当年他第一次参观台北故宫的时候,有位中年解说员非常自豪的说:“台北故宫的价值,大概可以买下整个台湾”。这句话他一直牢记着,因为后来越来越多的事实,都证明这不是吹牛!

2005年,香港佳士得春拍中,一件郎世宁的《秋林群鹿图》以2028万港元成交,而郎世宁的同类水平作品,台北故宫藏有64件。2002年,中国国家文物局以3298万人民币买下了米芾的《研山铭》,作为中国传统书法作品,这个价格不算太高,而台北故宫收藏米芾的作品居然有71件,如果按此价格换算,仅仅台北收藏的米芾,就已经是一笔巨额资产了。

(研山铭,北宋 米芾)

据说六十年代,国民党当局正为修建故宫博物院的经费犯愁,有一美国财团托人表示:如果你们能够赠予我们一件汝窑瓷器,本财团可以担负修建台北故宫博物院的全部费用。当然,这个提议被台北故宫迅速回绝了。一件汝窑瓷器就可以换来一座博物院的建筑,确实说明了中国瓷器的价值,而台北故宫单单陶瓷器就收藏了两万五千件,其中包括了宋代五大窑口的各种作品。

(宋汝窑青瓷无纹水仙盆)

不过说回台北故宫的精品,还是要重点提及范宽的《溪山行旅图》。

这幅作品非常非常古老、非常非常珍贵,要好几年才拿出来展示一次,属于台北故宫的“限制级”藏品。你要是能碰巧赶上它展出,那实在是一件撞头彩的幸事。

这幅长两米、宽一米的作品,描绘的是远处高耸的山峦和垂流而下的瀑布,山脚下有两个旅人和四匹驮兽在行路。从技法上看,墨色沉郁、笔力雄健,而松壑叠水、草色氤氲,尽在画中惟妙惟肖。从意蕴上看,山色之雄伟、旅人之寂寥,将中国文人隐居山林、静水流深的隐者思想表达得淋漓尽致,是中国文人山水画的巅峰之作。

关于这幅画,还有一个小故事。该作品流入宫中前曾为大画家董其昌收藏,他题头为“北宋范中立溪山行旅图”,然而真假并无考证。一直到了1958年,台北故宫的一位牛姓职员,在画作的右下方树叶里,发现“好像是文字的图案”,赶紧向副馆长李霖灿汇报。经鉴定,发现树叶下隐藏着“范宽”二字,这才板上钉钉得确定,这幅“溪山行旅图”就是北宋大画家范宽唯一留存于世的作品。

如今,这幅被称作“台北故宫的蒙娜丽莎”,一旦展出,大家就会带着望远镜来欣赏,找一找范宽二字到底藏在哪儿,这也成了参观台北故宫的一个小插曲。

论及美术,笔者本人也曾经自幼学画,大学时跟随大师兄老树画画学习中国画,还不顾廉耻得任过几天的“南开大学美术社”的社长,可惜毕业后就随着兴趣转移而撂荒了。但是随师兄教诲,从骨子里热爱中国文人画,在文人画中,最最热爱的当属徐渭。

徐渭,字文长,号青藤,绍兴人。从少年得志,到中年投于闽浙总督胡宗宪门下抗击倭寇,被称为“东南第一军师”,再到疯癫入狱、九次自杀而不死,徐文长自身就是一个神话般的传奇存在。而他老年后的书画创作,更是达到了前无古人后无来者的化境。

徐渭以书法体势入画,笔下的一草一木,犹如一幅气势磅礴的苍劲书法。他以水墨挥洒入画,满纸水色浸润,晶莹剔透。他以大写意勾勒,不拘线条,汪洋恣肆。虽然像草书一样,运墨速度快到“无法控制”,但从整体看,徐渭画作形散神不散,气韵流动一身畅快。他挣脱了中国画前世的所有技法,独自开创了“泼墨大写意画派”。

关于徐渭,和济公一样,对他有着非常多的民间传说,但是与他的书画相比,那些都不值一提。如果说西方美术有梵高这样的另类大家,那中国美术史上的徐渭,比梵高则有过之无不及。他在盛年,就与解缙、杨慎并称为“明代三大才子”,清朝画家郑板桥则把自己谦卑的称为“青藤门下走狗”,而齐白石也不无遗憾的说:“恨不生三百年前,为青藤磨墨理纸”,由此可见其影响之巨大。

然而,不通俗物的艺术家,晚景大多是凄凉的,正如他在诗中给自己概括的:

半生落魄已成翁,

独立书斋啸晚风。

笔底明珠无处卖,

闲抛闲掷野藤中。

明万历二十一年(1593年),73岁的徐文长穷困潦倒、贫病交加,最后在自己破旧小屋中凄凉离开人世,死前身边唯有一狗与之相伴,身下是杂乱无章的稻草,床上连一铺席子都没有。只有门口的对联在风中飘摇,那上面是他自己写的“几间东倒西歪屋,一个南腔北调人”。

徐渭的作品,流传于世的不多,台北故宫博物院收藏着他的一幅精品“榴实图”,笔力苍劲、气韵横生,画风极其老辣,是大写意文人画的一幅杰作。

一座故宫,分属两岸三地,从目前看,重新回归一体的可能性已经微乎其微。就如那志良这些守护着文物赴台的人们,以为躲避几月就能重返故土,谁知此行一别,即是永别。玉器专家那志良与书法专家庄尚严、瓷器专家吴玉璋、图书专家梁廷伟这“故宫四大金刚”,从此都与他们挚爱守护的故宫文物一起,长驻孤岛。

1998年,那志良先生过世。有记者曾采访其家人问先生是否想过回大陆看看?家人回答:“没有,他说怕自己触景伤情,会伤感。”

今天,如果要再度欣赏故宫的书画珍品,已经非常困难。即使你能顶着疫情压力赴台,在台北故宫能看到范宽的《溪山行旅图》、郭熙的《早春图》、李唐的《万壑松风图》的可能性微乎其微,何况在台北故宫的《石渠宝笈》上的那么多珍品,更是难得显身一次。韩干、赵喦、赵佶、马远、夏圭、梁楷、王冕、沈周、文徵明、董其昌、王翚、郎世宁,台北故宫收藏的一众伟大画家的作品足以支撑起一部中国美术史。

(早春图,北宋郭熙)

不过,让我们倍感荣幸的是:台北故宫《石渠宝笈》上的47幅美术珍品的高清复制品,已经在天津市区对外公开展出。除了我们前文提及的范宽《溪山行旅图》、郭熙的《早春图》、李唐的《万壑松风图》和徐渭的《榴实图》之外,还有韩干《猿马图》、赵佶《文会图》、马远《雪滩双鹭图》、黄公望《九珠峰翠图》、文徵明《千岳竞秀图》等一共47幅不世珍品。

此次将这些珍品共飨大众的开创者,是天津本土企业“泰达格调”,他们在河东区津塘路地铁站旁打造的露天美术馆已经开展,并免费向公众开放。此次“泰达格调”大手笔的将台北故宫的书画精品,用“艺术微喷”的方式引入并免费向公众开放,即是一种城市文化建设的态度。将顶级艺术品开放给全体市民,是公益、也是公德,让城市更有格调,让市民更具审美,与世人怀有一点共通,对生活保有更多期待。我想,这就是一个有社会责任感的企业公民所应有的态度,这就是有格调的大格局。

(格调艺