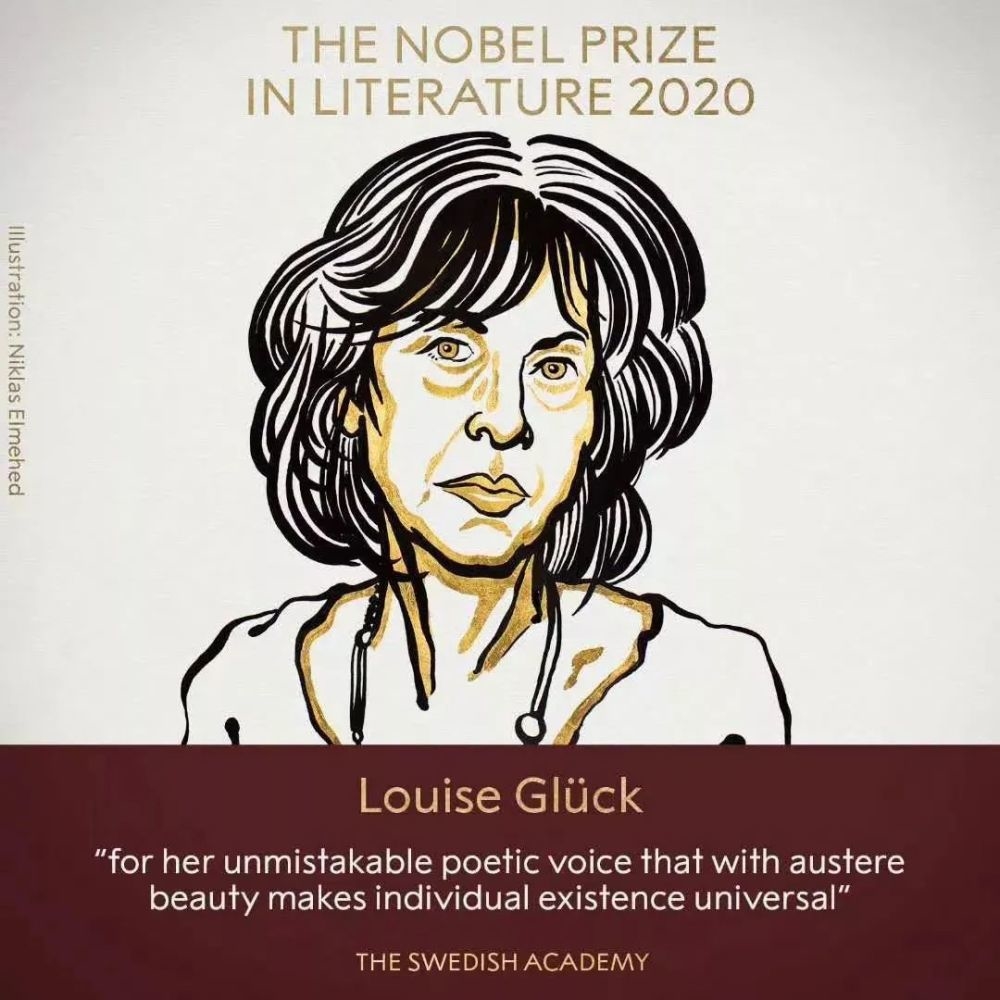

诺贝尔文学奖颁给诗人露易丝·格丽克,我们如何去读懂她的诗?

昨晚(2020年10月8日),2020年诺贝尔文学奖颁给了露易丝·格丽克(Louise Glück)。

这位美国女诗人,曾摘获过美国桂冠诗人、普利策文学奖、美国国家图书奖等荣誉。

然而,对于国内的读者来说,露易丝·格丽克的名字及她的诗作,都显得十分陌生,再长一串的奖项头衔,恐怕也不能让我们真切地了解这位诗人。

从1968年出版第一本诗集后,到现在50余年间她已经有11本诗集面世。在成长经历中,格丽克高二辍学,之后长期被厌食症、抑郁症、失眠症等困扰,而也正因为这份敏感,让她的诗里充满了感情。她的诗作主题不少与自然有关,还有许多是发生在她身边的平凡的生活经历。

△露易丝 · 格丽克

人们都觉得自己每天的日子单调乏味,而格丽克恰恰用诗,发现了普通日子里的一些不平庸,唤醒人们沉睡已久的对生活的感知力。

她的诗里有消逝在傍晚天空的鸟儿:

正是这一刻,你再次看到

那棵花楸树的红浆果

以及黑暗的天空中

有鸟儿夜徙。

这让我悲伤地想到

死者再看不到它们——

这些事物为我们所依赖

但它们消逝。

(《夜徙》节选)

她会把城市里的黎明夜雨写进诗中:

我的心已变小;

它只要一丁点儿填充自己。

我看着雨水瓢泼而下

在变得黑暗的城市之上——

(《爱洛斯》节选)

她用诗记录闪耀而又孤独的夏天:

但我们还是有些迷失,你不觉得吗?

床像一张筏;我感到我们在漂流远离

我们的本性,向着我们一无所见的地方。

(《夏天》节选)

她也会用诗向世界宣告:

这个世界:我要告诉你

我想成为——

一个倾听的装置。

永不迟钝:安静。

一块木头。一块石头。

(《登场歌》节选)

哈佛大学终身教授斯蒂芬妮 · 伯特曾经在这样评价格丽克:她可以吸引很多根本不读现代诗的人来读诗。在昨晚颁奖之后,斯蒂芬妮也在社交网络上发文祝贺,说这是一个”Good Nobel choice”。

诺奖的热度,一时间让人们对露易丝·格丽克产生了各种好奇与兴趣。

或许你已经在试着读她的诗,想从中感受到诺奖颁奖词里所写的,“她精准的诗意语言所营造的朴素之美,让个体的存在具有普遍性。”

然而,对许多普通读者来说,大多数人读完仍旧是云里雾里,最后只能说一句“不明觉厉”。

格丽克的诗语言看起来很平白,但又潜藏了不少深意。所以,我们如何读懂这位新晋诺奖得主的诗作呢?

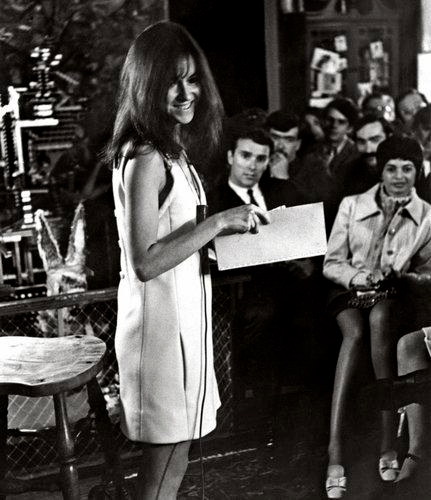

今天我们挑选了露易丝 · 格丽克的2首诗,并整理了哈佛大学终身教授斯蒂芬妮·伯特在《别去读诗》一书中,对这两首诗歌的解读,希望可以带着你,从格丽克的诗中,体会到一种诗意。

△斯蒂芬妮 · 伯特,曾在TED发表演讲《我们为什么需要诗歌》,被《纽约时报》誉为“当代最具影响力的诗歌评论家之一

读一首诗,我们最先能做的,就是去感受,去体会诗人分享给你的情感。

比如露易丝 · 格丽克描写春天的这首诗:

《给简 · 迈尔斯》

看看花朵是怎样衰败,泥巴

包起种子。

数月,数年,风的钝刀。

这是春天!我们要去赴死了!

现在,阿普丽尔举起了她的花匾,

这颗心

扩张,试图接纳它的敌手。

在斯蒂芬妮·伯特教授的解读中,万象更新的自然,格丽克却带着一种对春天的焦虑,比起季节的更迭,她的心灵更渴望一种确定性和持久性。

她笔下的风不仅是一把刀子,还是一把苍白无力的刀子,它无趣、永不停歇、令人痛苦,需要很长时间才能切断它所切的东西。

△ "Flower Still Life" by Rachel Ruysch, c.1726

格丽克在结束这首关于春天的诗时,与其说带着谦逊,不如说带着一场体育比赛开始时,两支队伍都想获胜的平衡。

格丽克描述春天的方式,并非常人所感受的那种生机勃勃。而“钝刀”这个词,让她要表达的那种焦虑,变得栩栩如生起来。

当然,格丽克的诗,不仅仅是描写个人生活中的所思所见,她的后期创作中,也有很多对生、死、人的存在等永恒主题的思考。

比如诗集《村居生活》(A Village Life)中的一个片段:

《村居生活》 节选

在我看来,你留下来会更好;

这样梦就不会伤害你。

黄昏时分,你坐在窗边。不管你住在哪里,

你都可以看到田野、河流和

你无法强加给自己的现实——

对我来说,这是安全的。太阳升起;薄雾

消散,显现

巨大的山体。即使在夏天,

你也可以看到山顶,那么洁白。

露易丝 · 格丽克几乎在整个诗歌生涯中一直在写智慧诗歌,她和她的读者能够在诗中艰难地学习到一些东西。斯蒂芬妮·伯特教授认为,《村居生活》与她早期的大部分诗歌有所不同,她建构了一个似乎在意大利的自成一体的虚构空间,远离任何文化中心,因野心充满敌意,其中的人物在书中穿梭,求婚、结婚、衰老、死亡。

而这个片段里,其中一个人物很早就建议另一个人物,不要追求野心,不要离开他们的村庄。

我们是否应该把这些话理解为类似佛教的宁静、不执与知足,在那里你可以从远处看到顶峰。这是格丽克自己的座右铭吗?或者诗中描绘的是一种我们可以拒绝也应该拒绝的顺从?

这些精细刻画的场景提出了这些问题,留待你来回答——在你读完这首诗的其余部分,或读完格丽克的整本诗集后。

上面分享的2首露易丝 · 格丽克的诗歌,以及斯蒂芬妮·伯特教授的解读,或许让你对诗有了一些新体会。

说回到阅读与诺奖,现在人人都会读一点书,读一点文学,但除了诗。

读诗的人,总被贴上丧、不切实际、过分天真的标签。然而如今,一向偏好小说的诺贝尔文学奖,选择把这项桂冠颁给了诗歌,正是说明,今天的我们,仍旧需要诗,而诗也仍旧能够给我们慰藉,让我们产生共情。

我们生活在一个被科技、消费和娱乐包围的世界,而与之相伴的,是现代人精神的失落,人们的焦虑感、孤独感、隔离感与日俱增。

有时候,遇到一首让我们产生分享冲动的诗,就生活里一件值得雀跃的小事。这首诗可能有复杂的美,可能诉说了一种独特的情感,也可能让你从中看到了自己、遇到了知己,或者这首诗帮你迎战风险、抵御悲痛、维系友谊、厘清复杂的生活……

诺奖将桂冠颁给诗歌,就是在告诉我们,诗不高深,诗意也不在远方,我们的生活里,就藏着诗意。