张倩影、王煜▏成都博物馆藏东汉陶仙山插座初探

2020-10-26

2020-10-26

摘要:成都及周边地区东汉晚期墓葬中出土有一种明显为仙山造型的陶质插座,倾向于为摇钱树的树座。其整体的三山、平台、洞穴造型及其上较为丰富的人物、羽人、伏羲、女娲、西王母形象应是当时观念中以昆仑、西王母为中心的神仙信仰的表现。将其制作为专门的丧葬用品,一方面反映了当时丧葬文化中的神仙信仰成分和超越死亡的升仙愿望,另一方面也再次印证了西南地区流行的摇钱树的主要内涵应与升仙有关。

关键字:东汉 摇钱树座 仙山 昆仑 西王母

成都及周边地区东汉晚期墓葬中出土有一类颇为突出的陶质插座,主要收藏于成都博物馆中,其形体皆较为高大,造型十分奇特,为突出的峰峦、山洞及平台形态,其上堆塑和贴塑不少人物和神仙形象,应是专为丧葬制作的特殊器物,具有较高的历史和艺术价值。其中某些树座在一些研究中曾被简单提及,目前尚无专门详细地论述和考察,使得其基本信息和学术价值都无法完整地体现。因此,我们拟对基本信息进行较为详细的介绍,并对其用途、造型和题材等问题作出初步的讨论,以供学界参考。

一、成都博物馆藏东汉陶仙山插座

相比以往成都地区东汉墓葬中出土的陶质插座,这类陶座显得更为高大、精美,造型也较为突出而自成一类,应该具有共同的属性和背景。以下我们分别予以介绍。

1. 成都百花潭汉墓出土陶仙山插座

该插座于上世纪中期出土于成都百花潭汉墓。[1]由于未发表相关报告,具体墓葬情况已无法得知,根据四川地区此类陶质插座的总体情况,学界一般认为其时代应为东汉晚期,[2]对比下文中将要提到的其他几件同类插座,这一认识无疑是正确的。

插座为泥质灰陶,通高60.5、底宽42厘米。整体呈峰峦重叠的形态。仔细观察其背部可以发现,其整体山峦形态实际是由并列的三个主峰和其前的一个山峰状平台组成,这一点在后面几件插座上体现得更为清楚。从纵向上看,整个山体又大致分为四层,每一层中皆表现有山洞和人物。底层边沿向上突出,似火焰状。其上有五人,面部已模糊不可辨,左侧(以观者为准,后同)四人,右侧一人右手抬于胸前,似向其右的山洞作引导状,此人双耳奇长,耸立于头上。最右侧有一圆形拱洞,顶部尖耸似火焰。第二层分为左右两部分,右侧两人拱手而立,左侧方形洞穴较深直通火焰状顶部,一长耳人物跪坐在洞穴前端,左手自然下垂,右手抚胸,对比早期拍摄的黑白照片,长耳人物右侧原有一蟾蜍,[3]现已脱落不存。第三层边沿向上突出似火焰状,其内站立五人,右侧有一较深方形洞穴,穴顶仍是上卷的火焰状。其前尚突出一平台,平台边沿亦卷起似火焰,一人坐于平台之上,左手抚胸,右手下垂。第四层中央有一中空圆形插孔,插孔前正面端坐一人,头结高髻,右手持杵,左手托钵,似在舂捣,一长耳人物立于左侧。层与层之间似有通道相连接。以上的分层主要是以人物为准,便于介绍。(图一、图二)如果按山体上十分突出的火焰状边沿来分,则明显分作三层,这恐怕更符合器物原本的意匠,这一点在下面几件插座上表现得更突出。

图一 成都百花潭汉墓出土陶仙山插座

(作者摄)

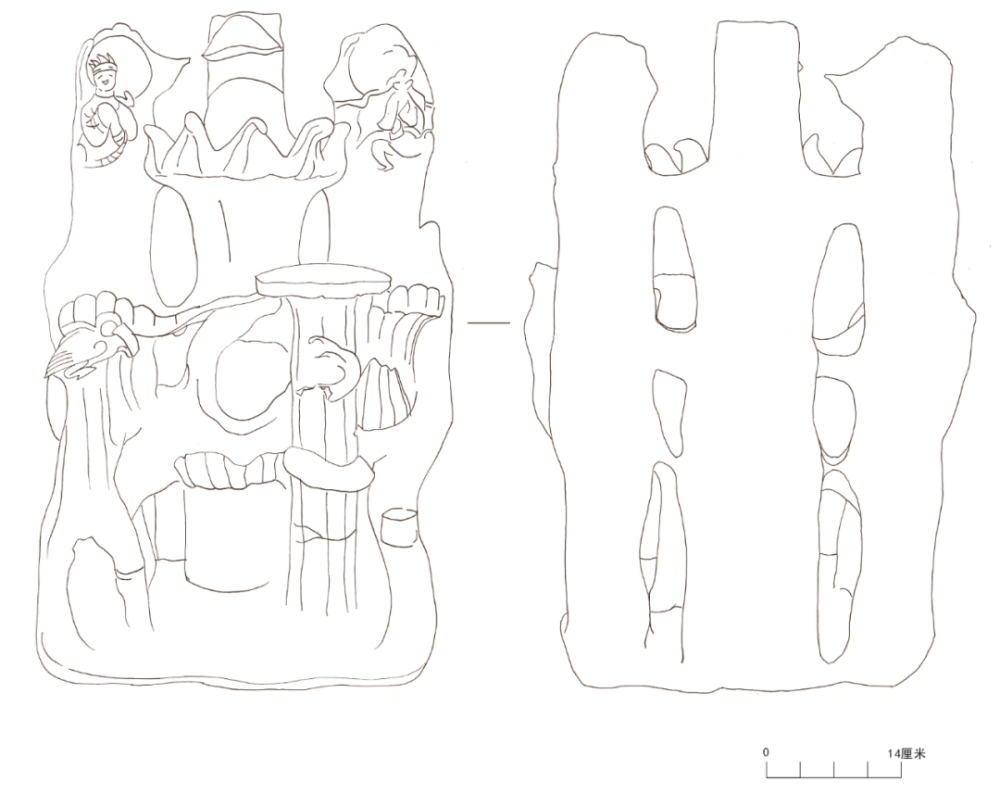

图二 成都百花潭汉墓出土陶仙山插座线图

(作者绘)

2. 金堂李家梁子汉墓M23出土陶仙山插座(一)

出土于成都市金堂县赵镇沱源社区前进村李家梁子汉墓M23中,发掘者根据墓葬形制和随葬器物及其组合将该墓的时代推定为东汉晚期。[4]

插座为泥质黄陶,通高70、底宽40厘米。整体造型与上述百花潭汉墓出土者类似,也是由峰峦和山洞构成,而更为简洁,层次分明。横向上由三座山峰构成主体,其前还有一山峰状平台。主体山形背面为素面,呈三个圆柱形相连,可见制作时遗留的摸痕。纵向上分为三层,边沿也突出作火焰状,上面一层最为明显。每层中也堆塑和贴塑人物,较百花潭汉墓出土者为少,不排除已有部分脱落遗失的情况。底层左侧为一椭圆形拱洞,顶部尖耸作火焰状;中部有一长方形凸起,可能是上述火焰状边沿的简化;右侧一山峰状平台升入第二层。平台上跪坐三人,左右两名长耳人物面带微笑相向而视,左手五指并拢垂放膝上,右手斜倾放于胸前;中间一人面带微笑平视前方,头结高髻,左手持药丸,右手所持物模糊不可辨。第二层中部有一较深的圆形洞穴,与上、下层相通,洞穴前方最右侧分支上立有一鸟。第三层左侧有一人首蛇身神人,头戴三锋状冠,左手托圆形物;与之对应右侧亦有一人首蛇身神人,头结高髻,左手所托之物已残缺;中部为一平台,边沿上翻作火焰状。平台顶部有一中空圆形插孔,口部有三角形装饰。(图三、图四)

图三 金堂李家梁子汉墓出土陶仙山插座(一)

(作者摄)

图四 金堂李家梁子汉墓出土陶仙山插座(一)线图

(作者绘)

3. 成都金堂李家梁子汉墓M23出土陶仙山插座(二)

与上一例插座同出一墓,泥质灰陶,大小、形制相同,主体部分结构、细节基本一致,现存的堆塑和贴塑更少,对比前例,应有脱落。仍由作为主体的横向三峰和其前部的一个山峰形平台构成。纵向上分为三层:底层平台左侧为椭圆形拱洞;第二层左侧蹲立一鸟,中部有一山洞;第三层左右两侧亦为人首蛇身手托圆形物的神人,中部为一边沿上翻作火焰状的平台,平台顶部有一中空圆形插孔,口部有三角形装饰。前部突出的山峰形平台上目前未见堆塑,但对比前例,原来可能也有类似的人物形象。(图五、图六)

图五 金堂李家梁子汉墓出土陶仙山插座(二)

(作者摄)

图六 金堂李家梁子汉墓出土陶仙山插座(二)线图

(作者绘)

除上述三件收藏于成都博物馆者,尚有一件同类材料收藏于四川博物院中。该插座于上世纪中期出土于成都羊子山一号墓,至今没有发表详细的报告。从各种著录和研究中使用的该墓的形制和随葬品来看,应该是东汉晚期的一座大型画像砖石墓。[5]该墓出土一件与前述金堂李家梁子汉墓M23出土者造型几乎完全一致的陶质插座,具体尺寸不详,应与上述材料相似。仍由作为主体的横向三峰构成,左侧的山峰中部以上残缺,主体山峰前尚有一个已经整体残损的断口,应该就是上述材料中的山峰形平台。残存的中部和右侧山峰仍然在纵向上分为三层,由类似火焰状的凸起分割。其上仍堆塑和贴塑一些人物,应有较多脱落。现能辨认的有中部山峰中层的跪坐人物,右部山峰顶端的人首蛇身手托圆形物的神人。值得注意的是,与前述材料稍有不同的是,其中部山峰顶部为一个十分突出的端坐于龙虎座之上的人物形象,毫无疑问为四川地区流行的西王母形象。[6](图七)

图七 成都羊子山汉墓出土陶仙山插座

(采自于豪亮:《“钱树”、“钱树座”和鱼龙漫延之戏》,《文物》1961年第11期,第45页)

以上是这四件陶质插座的基本情况,其中金堂李家梁子的二件同出一墓,应该为同时同工制作,故而形制上基本一致,羊子山出土者也与其几乎一致,而与百花潭出土者略有差别,或许时代上略有先后。但总体来看,四件插座的整体造型和具体装饰具有明显的一致性,应为同类物品,具有共同的背景,也表明此种插座并非一时一墓兴起造作的特例,应反映了一些较为普遍的思想观念(后详)。其造型以山峦重叠为主,其上装饰人物中有特征十分鲜明、且常见于四川汉墓中的长耳羽人的形象(后详),也有人首蛇身而手托日、月的伏羲、女娲的形象(后详)和西王母形象,并非一般的山峦,所以我们称之为“陶仙山插座”。

关于此种插座的性质和功能,以往提及者一般将之作为摇钱树的树座。[7]通常来说,四川东汉晚期墓葬中出土的塑有神仙形象的陶座,一般为摇钱树座或灯座。摇钱树座顶端正中有较细的插孔,用于插放铜质树干和枝叶,由于盗扰严重,铜树往往不存。灯座则有灯盏或托放、插放灯盏的平台、插孔。二者有时容易混淆。[8]上述三件插座上不见有灯盏构件,虽有一些平台,但其上明显是用于堆塑人物的,不能托放灯盏,而其顶端正中的插孔也符合摇钱树座的一般特征。不过,其上的一些洞穴及穴顶火焰状突起的造型似乎又有一点陶灯的意味,用于放置灯火和通烟也不是完全没有可能。然而,我们认为这种可能性较小,因为有些洞穴位置太低,如作为灯火位置,照明效果太差。综合目前的材料和其整体形制、设计来看,我们倾向于认为其为摇钱树的插座。

二、题材与内涵

上文已经提及,此种插座上的堆塑人物有些具有明显的神仙因素,最为突出的便是长耳尖出的羽人和人首蛇身托举日、月的伏羲、女娲和西王母。

长耳羽人的形象在西汉时期已经出现,如西安南玉丰村汉城遗址出土的西汉羽人小铜像,其身体清癯,双耳尖长,高出头顶,肩后有羽翼,腿生长毛,十分形象,[9]与之类似者还有洛阳东郊出土的一件东汉羽人小铜像。[10](图八)西安理工大学壁画墓中的羽人长耳突出于头顶,羽毛飞扬,十分生动。[11]此种形象在东汉时期广泛流行于各地的壁画和画像中,[12]尤以四川地区为常见,多出现在西王母、仙人六博、仙人骑鹿等场景中,往往作为西王母的侍者、使者、游戏者和升仙的导引者。(图九)汉乐府《长歌行》云:“仙人骑白鹿,发短耳何长。”[13]晋葛洪《抱朴子·论仙》云:“(仙人)邛疏之双耳,出乎头巅。”[14]汉王充《论衡·无形篇》云:“图仙人之形,体生毛,臂变为翼。”[15]可见,长耳羽人即是当时观念中仙人的一种形象。上述陶仙山插座上的长耳人物特征十分鲜明,虽然由于材质的制约是否表现了羽翼并不清晰,有的似乎还穿有衣服,但表现的为仙人无疑。第一例底层右侧的长耳仙人右手抬起,似向右方引导其左侧的四人进入山洞;第二层最左侧之长耳仙人侧身跪坐于山洞一侧,顶层之长耳仙人侧立于中心人物左下侧,皆应为侍者。第二例山峰状平台上的长耳仙人跪坐于中间人物两侧,侧面向中间人物,也应为侍者。可见,他们仍然主要为这个神仙世界中的侍者和引导者。

图八 汉代铜羽人像

1、2. 西安南玉丰村汉城遗址出土 3. 洛阳东郊出土

(采自《中国青铜器全集12·秦汉》, 第143页;《中国古代雕塑图典》,图一三)

图九 四川汉画像中的羽人

1. 彭州出土画像砖拓片 2. 渠县王家坪无名阙画像拓片 3. 新津崖墓石棺画像拓片

(采自《中国画像砖全集1·四川汉画像中》,第134页;《中国画像石全集7·四川汉画像石》,第171页)

人首蛇身而手托圆形物的对偶形象在汉代广泛流行,其余风甚至一直延续到新疆阿斯塔拉的唐代墓葬中,从大量圆形物中间出现的金乌、蟾蜍和桂树的情况来看,毫无疑问应该是日、月的表现。此种形象目前所见最早出现于西汉中晚期的洛阳卜千秋墓[16]中,一般认为是伏羲、女娲,也有学者持不同意见。[17]人首蛇身而手持规、矩的形象因为自身题刻和文献记载都很明确,为伏羲、女娲没有争议,而尚有许多托举日、月的人首蛇身神人同时又手持规、矩,因此,我们认为其应当还是伏羲、女娲。[198]此种形象也特别流行于四川地区东汉晚期的画像石棺和画像砖上,往往与西王母、仙山、仙人六博等题材组合在一起。(图一〇)

图一〇 成都市郊出土伏羲、女娲画像砖拓片

(采自《中国画像砖全集1·四川汉画像中》,第130页)

如上所述,长耳羽人和伏羲、女娲的形象在四川地区东汉晚期墓葬中往往与西王母形象结合在一起,那么,上述插座上是否也出现了西王母的形象呢?羊子山一号墓出土者在整个插座最突出的位置即中部山峰的顶端有一个十分突出的坐于龙虎座上的人物形象,虽有些许残缺,但此种形象为四川地区最为流行的西王母形象已无需再论。另外,百花潭汉墓出土插座上仙山的顶端中央正面也端坐一人,头结高髻,右手持杵,左手托钵,似在舂捣,一长耳仙人侍立于其旁。根据其发髻,判断当为女性无疑。其处于仙山顶端正中,地位也十分突出。而且传说中西王母正是掌管能令人长生不死并升天成仙的仙药的神祇,如《淮南子·览冥训》云 “羿请不死之药于西王母,姮娥窃以奔月”,[19]该女性手持杵、钵,正是捣药的形象,说明这一人物确实与西王母有关。然而,从目前所见大量的汉墓图像材料来看,西王母旁往往以玉兔、蟾蜍或羽人捣药,未见有西王母亲自捣药者,所以该人物是否能确定就是西王母,还是有一些疑问的。金堂李家梁子出土第一例插座上仙山顶端虽没有人物,但其前突出的山峰形平台正中正好端坐有一高髻的女性,两侧有长耳羽人夹侍。而汉代墓葬图像中十分流行以西王母端坐于一山峰形平台上的形象(图一一),我们曾经做过专门的讨论,认为应该是西王母与昆仑悬圃的表现,[20]与该插座上的这一形象十分一致,也提示我们该女性为西王母的可能性。我们知道,汉代西王母的形象往往头戴其标志性的头饰——胜,四川汉墓中的西王母形象还往往坐于龙虎座之上,上述二件插座上的女性形象都没有戴胜而是挽髻,也没有龙虎座,但这并不能否认她们可能为西王母的形象,因为四川地区东汉晚期墓葬中也有不少西王母图像并不戴胜而是挽髻,也偶见有不坐龙虎座的西王母形象。根据其位置、组合和上述情况来看,我们倾向于认为其应为西王母的表现,至少可以肯定其与西王母有十分密切的关系。另外,除了前述的长耳羽人和伏羲、女娲外,这些插座上还有一些蟾蜍、鸟的形象,也符合西王母图像中常见蟾蜍、青鸟、三足乌的情况,可为旁证。

图一一 汉代壁画、画像中的西王母与平台图像

1.陕西郝滩新莽东汉墓墓室西壁壁画局部 2.山西离石马茂庄二号东汉墓前室南壁左侧画像拓片局部 3.四川彭山出土画像砖 4.山东嘉祥满硐乡梁山出土画像石拓片局部 5.安徽萧县圣泉乡圣村M1第4石正面拓片局部 6.安徽淮北市电厂出土画像拓片局部

(采自王煜:《也论马王堆帛画——以阊阖(璧门)、天门、昆仑为中心》,《江汉考古》2015年第3期)

西王母形象或至少是与西王母密切相关的形象的出现,对于理解此种插座突出的仙山造型的意义具有重要意义。西王母的传说由来已久,关于其所在早期文献语焉不详,但自东汉以来,人们十分确定其居住于昆仑之上。[21]而汉代人心中的昆仑正是三山、三重、三级以及平台状的悬圃的形象。

《尔雅·释丘》云“三成为昆仑丘”,郭璞注“成,犹重也……昆仑山三重,故以名云”。[22]《淮南子·墬形训》云“昆仑之丘,或上倍之,是谓凉风之山,……或上倍之,是谓悬圃,……或上倍之,乃维上天,是谓太帝之居”,又云“悬圃、凉风、樊桐在昆仑阊阖之中”。[23]《水经注·河水》引《昆仑说》云:“昆仑之山三级,下曰樊桐,一名板桐;二曰玄圃,一名阆风;上曰增城,一名天庭,是为太帝之居。”[24]《广雅·释山》亦云“昆仑虚有三山,阆风、板桐、元圃”,王念孙疏:“悬圃与元圃同,阆风或作凉风,板桐或作樊桐”。[25]《十洲记》又云:“昆仑山三角。其一角正北,干星辰之辉,名曰阆风巅;其一角正西,名曰玄圃台;其一角正东,名曰昆仑宫。”[26]

从上引文献中大概可以知道汉晋时期人们心中昆仑的一个概括的形象,即昆仑有“三重”、“三级”、“三山”或“三角”。虽然三部分的具体名称各书多有抵牾,但在昆仑有三部分这方面,大家都没有疑义。其中,“三重”、“三级”大概是一种纵向的三个层次的形象,而“三山”、“三角”则更偏向于是横向的三个山峰。所以曾布川宽先生认为关于昆仑的形象,有由垂直的三重向横向的三山演变的过程。[27]如果从上引文献的时代关系来看,这种看法无疑是无法辩驳的。然而,对于人们心目中山峦的形象而言,三重与三山未必有本质的区别,现实生活中雄伟的大山也需是一重重的山峰逐渐到达最高的顶峰,纵向与横向是统一在一起的。我们注意到上述仙山插座的基主体造型都是横向的三个山峰,纵向上也明显分为三重,与当时人观念中昆仑的形象十分切合。

在昆仑的各部分中,以悬圃最为重要。悬圃上引文献中又名玄圃台,即悬于空中的大型园圃,为昆仑登天信仰中最重要的部分。《楚辞·天问》中对昆仑发问时就直问“昆仑悬圃”,王逸注“(昆仑)其巅曰悬圃,乃上通于天也”,[28]《楚辞·离骚》王逸亦注“悬圃,神山,在昆仑之上。《淮南子》云:昆仑悬圃,维绝,乃通天”。[29]西汉严忌《哀时命》中云:“愿至昆仑之悬圃兮,釆钟山之玉英。揽瑶木之橝枝兮,望阆风之板桐。”王逸注:“愿避世远去,上昆仑山,游于悬圃,釆玉英咀而嚼之,……复欲引玉树之枝,上望阆风、板桐之山,遂陟天庭而游戏也。”[30]上述仙山插座之上皆有十分突出的山峰形平台,其上端坐者可能为西王母已见上述,应即昆仑悬圃的反映。

上述仙山插座上还比较突出地表现了山洞。《山海经·大荒西经》中云:“西海之南,流沙之滨,赤水之后,黑水之前,有大山,名曰昆仑之丘。……其下有弱水之渊环之,其外有炎火之山,投物辄然。有人,戴胜,虎齿,有豹尾,穴处,名曰西王母。此山万物尽有。”[31]其云西王母穴居于昆仑。司马相如《大人赋》亦云:“低徊阴山翔以纡曲兮,吾乃今日睹西王母。皓然白首戴胜而穴处兮,亦幸有三足乌为之使。必长生若此不死兮,虽济万世不足以喜。”[32]亦云西王母居住于洞穴之中。仙山插座上突出表现的山洞更加印证了我们关于其整体表现昆仑、西王母的论点。

另外,值得注意的还有其上每层边沿翻卷呈火焰状的造型。上引《山海经·大荒西经》中说昆仑外有炎火之山围绕,《西山经》中也说“南望昆仑,其光熊熊,其气魂魂”,郭璞注“皆光气炎盛相焜燿之貌。”[33]《楚辞·九章·悲回风》亦云“冯昆仑以瞰雾兮,隐岷山以清江。……观炎气之相仍兮,窥烟液之所积”,王逸注:“火气烟上天为云……烟液所积者,所聚也。”[34]而且炎火之山和弱水一起,已经成为汉代人对昆仑的典型想象。如傅毅《七激》云:“泳溺水,越炎火,穷林薄,历隐深。”[35]张衡《七辩》亦云:“驾应龙,戴行云。桴弱水,越炎氛。”[36]这些翻卷的火焰状造型是否就是炎火之山或火光熊熊的表现?由于不像上述问题一样有图像和文献两种材料可资对比考察,这里只好存此疑问了。

三、结语

通过比较同类材料及相关图像材料并联系当时文献材料,我们认为成都及周边地区东汉晚期墓葬中出土的一种造型突出的陶质仙山插座为同一类器物,具有共同的设计理念和观念背景,出土于不同地方的墓葬中,反映出这些观念具有一定的普遍性。我们倾向于其为摇钱树的树座,是目前所见摇钱树座中体型较大、制作较好、内涵较丰富的精品。其整体的三山、平台、洞穴造型及其上较为丰富的堆塑、贴塑形象应是当时观念中昆仑、悬圃、西王母信仰的表现。将其制作为专门的丧葬用品——摇钱树座,一方面反映了当时丧葬文化中的神仙信仰成分和超越死亡的升仙愿望,另一方面也再次印证了西南地区流行的摇钱树的一个主要内涵应与升仙有关。[37]

另外,由于后世道教中对昆仑、西王母及仙人穴居等观念和信仰的发展,使得有学者认为此类物品即是早期道教观念下的产物。我们认为,对于昆仑、西王母及相关内容的信仰由来已久,从考古材料来看,至迟在西汉晚期二者已经结合起来并风行于全国。应该是道教出现之前就已经形成的一种社会一般信仰,早期道教恰恰是吸收了其内容而不是相反。虽然早期道教在东汉已经产生,但其宗教性主要体现在教团组织(如太平道、五斗米道)和对老君的特别神化(如《老子想尔注》中相关内容)方面,在一般信仰方面尚未见有特别的体系。因此,将汉代丧葬和神仙信仰中无特别确定的道教因素的一般内容指认为早期道教内容,应该特别谨慎。

本文原载于《四川文物》2020年第2期,引用请查阅原文!

注释:

[1] 于豪亮:《“钱树”、“钱树座”和鱼龙漫延之戏》,《文物》1961年第11期。

[2] 何志国:《汉魏摇钱树初步研究》, 第26、96页,科学出版社,2007年。

[3] 朱伯谦:《中国陶瓷全集3·秦汉》, 第295页,图229,上海人民美术出版社,2000年。

[4] 成都文物考古研究所、金堂县文物保护管理所:《金堂赵镇李家梁子唐宋墓发掘简报》,《成都考古发现2007》, 第564页,科学出版社,2009年。

[5] 罗二虎:《四川汉代砖石室墓的初步研究》,《考古学报》2001年第4期。

[6] 于豪亮:《“钱树”、“钱树座”和鱼龙漫延之戏》,《文物》1961年第11期。

[7] 如何志国:《汉魏摇钱树初步研究》, 第26页。

[8] 苏奎:《汉代陶钱树座与陶灯座》,《华夏考古》2015年第1期。

[9] 西安市文物管理委员会:《西安市发现一批汉代铜器和铜羽人》,《文物》1966年第4期。

[10] 中国青铜器全集编委会:《中国青铜器全集12·秦汉》, 第143页,文物出版社,1998年。

[11] 西安市文物保护考古所:《西安理工大学西汉壁画墓发掘简报》,《文物》2006年第5期。

[12] 贺西林:《汉代艺术中的羽人及其象征意义》,《文物》2010年第7期。

[13] (宋)郭茂倩编:《乐府诗集》卷三○《长歌行》, 第442页,中华书局,1979年。

[14] 王明校释:《抱朴子内篇校释》卷二《论仙》, 第15页,中华书局,1980年。

[15] 黄晖校释:《论衡校释》卷二《无形篇》, 第66页,中华书局,1990年。

[16] 洛阳博物馆:《洛阳西汉卜千秋壁画墓发掘简报》,《文物》1977年第6期。

[17] a.吴增德、周到:《南阳汉画像石中的神话与天文》,《南阳汉代天文画像石研究》, 第6~13页,民族出版社,1995年;b.刘文锁:《伏羲女娲图考》,《艺术史研究》第八辑,第 143页,中山大学出版社,2006年;c.孟庆利:《汉墓砖画“伏羲、女娲像”考》,《考古》2000年第4期;d.贺西林:《汉画阴阳主神考》,《古代墓葬美术研究》第一辑,第121~130页,文物出版社,2011年。

[18] 王煜:《汉代伏羲、女娲图像研究》,《考古》2018年第3期。

[19] 何宁集释:《淮南子集释》卷六《览冥训》, 第501页,中华书局,1998年。

[20] 王煜:《昆仑、西王母、天门与天神——汉晋升仙信仰体系的考古学研究》,第58~86页,博士学位论文,四川大学,2013年。

[21] a.[美]巫鸿著,柳扬、岑河译:《武梁祠:中国古代画像艺术的思想性》,第136页,三联书店,2006年;b.王煜:《西王母之“西移”及相关问题讨论》,《西域研究》2011年第3期。