王飞燕:乐善斋本《红楼梦》中对中国传统戏曲的理解与翻译

2020-10-29

2020-10-29

一、绪论

从比较文学或翻译学的角度来研究一部译作时,研究者们关注的往往不是原作是一部怎样的作品,而是原作被理解、翻译成了一部怎样的作品。也就是考察译者是怎样理解、认识这部作品的[1]。

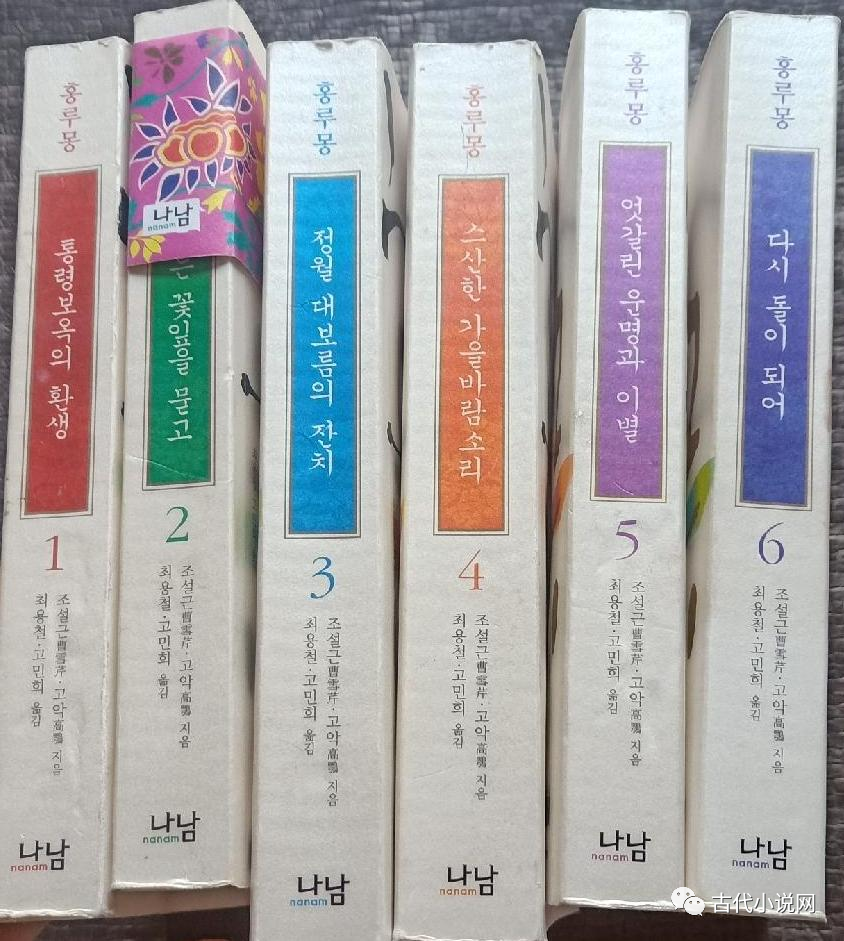

《红楼梦》韩文译本

基于这样的观点,可以说《红楼梦》是一部怎样的作品,与《红楼梦》被理解、被翻译成了一部怎样的作品,是两个不同的问题。

当《红楼梦》通过翻译进入另外一个国家时,目的语国家因为历史、人文、风俗、习惯的不同,在意义转达的时候必然会出现各种各样的问题。

对此,翻译研究需要考察的不仅仅是译作对原作的单词、句子、进而整体文本的翻译,还需要考察存在于原作与译作之间的跨文化(intercultural)的诸多问题。因为,对目的语国家的译者与读者而言,《红楼梦》不仅仅是一部文学作品,也是他们了解中国、认识中国的一扇窗口。

然而无可否认的是,在翻译研究中,研究者们最先关注的往往是译文的对错问题。这可以说是基于人类思维习惯的一种自然现象。

从翻译理论上说,无论是的亚历山大×F×泰特勒的翻译三原则[2],还是严复的“信、达、雅”[3],正确性永远是翻译的第一原则,也是我们评价一部译作的优劣时最基本的标准。正如许多翻译研究者所强调的那样,正确的翻译不一定是出色的翻译,但出色的翻译一定是正确的翻译。

事实上,当我们对一部文学作品译文的对错进行考察时,往往会陷入误译的沼泽而难以自拔。当误译非常多的时候,我们会一边痛惜于优秀的原著被翻译得面目全非,一边又迷惘于根本无法对译本的真正面目做出一个所谓客观而全面的评价来。

《严复集》

究其原因,或许是因为当我们进入“误译”这座深山的时候,往往会因为“身在此山中”,而难以识得译本的“真面目”了。然而,当我们执着于找出误译、分析误译的时候,往往会错过很多其他的东西,也很容易忽略掉一些简单的事实。

其中的一个事实就是,对于不懂原作语言的读者来说,译作本身就是一部独立的作品。对此,翻译理论家也早已有过探讨:本雅明(Walter Benjamin)强调翻译是原作的来生(afterlife)[4],而克罗齐(Benedetto Croce)则强调翻译不是再生品而是新生品(not reproduction but production)[5]。

译作的读者通过译作来了解原作中讲述的故事,接触原作中包含的文化。对他们而言,只知译作,不知原作,有时候也是一种事实。

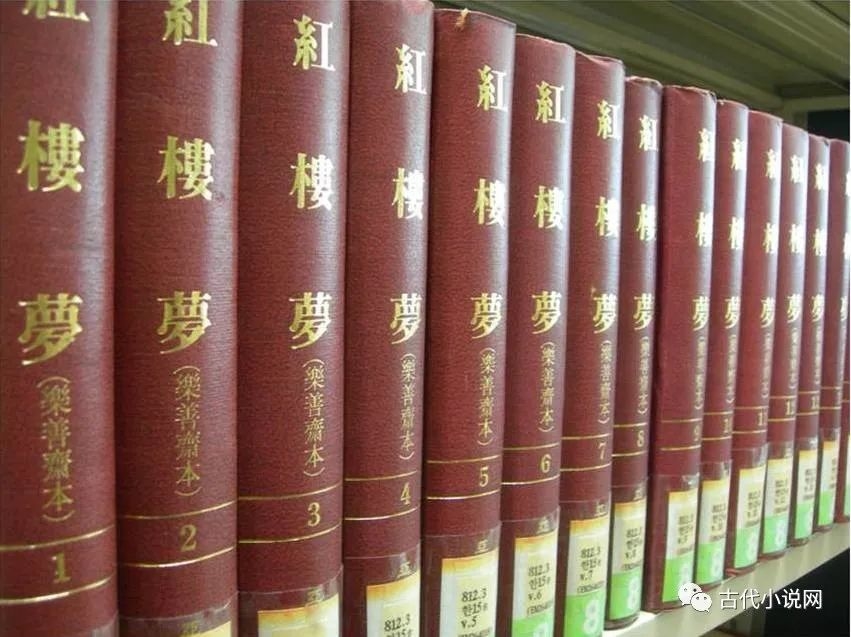

乐善斋本《红楼梦》是目前所知世界上最早的《红楼梦》全译本,该译本是在朝鲜末期的十九世纪七、八十年代由多名译者共同翻译而成的,因最初的收藏之处为昌德宫的乐善斋,故而被称为乐善斋本《红楼梦》。其底本为程甲本及王希廉本等程甲本系列的其他版本。在保管及收藏的过程中,遗失了三册(第二十四、五十四、七十一回三回,每回一册),目前只余一百一十七册。

该译本为注音对译全译本,原文由朱文写成,朱文旁边有以当时的谚文(韩字)标记的汉字发音,译文部分则是以庄重雅正的宫体[6]谚文写成,原文部分虽然并非一人抄就,但绝大部分字体端正隽秀。即便从现代的眼光来看,该译本也可以称得上全世界最为完整且精美的译本之一[7]。

乐善斋本红楼梦封面

到目前为止,中韩两国学界对乐善斋本《红楼梦》的研究已经积累了不少成果,其中有语言学方面的研究,也有翻译方面的研究。因为之前的研究比较繁多,本稿在此将仅就文学方面的硕、博士论文做一个的简单的整理介绍:

首先,最初对该译本进行较为系统的研究的当属台湾研究者金泰范,其于1988提交了名为《韩文藏书阁本红楼梦研究》的硕士论文,因当时乐善斋内的藏书已经被转存到了藏书阁,故论者将其称为“藏书阁本红楼梦”。

论文中论者对该译本底本的确认、翻译过程的推测等均有出色见解。遗憾之处是,论者显然对该译本的原文而非译文更感兴趣,因而对译文的考察分析甚少。该论文在资料介绍上有很大的价值,论者对与该译本的翻译有关的很多重要资料都有所言及,为后来的研究者提供了很多宝贵的线索[8]。

其次,在中国学习的韩国研究者郑美善于2015年提交了名为《乐善斋版本的翻译研究》的博士论文,论文中对该译本的翻译策略与翻译方式等进行了系统的整理与分析。

在这里有一个非常有趣且值得探讨的问题,即面对同样的研究对象,因研究者的国籍、知识体系、研究视角等的不同,分析的角度和方式也会非常不同。在这一点上,郑美善的解读与分析,从某种程度上可以说是代表了韩国研究者的视角[9]。

乐善斋全貌

另外,在台湾学习的韩国研究者赵旻祐于2018年提交了名为《中介者:十九世纪朝鲜译官李尚迪之世界图像》的博士论文,该论文之主题虽然并非专对乐善斋本《红楼梦》,但论者抓住了李尚迪为译官,而译官有可能是乐善斋本《红楼梦》的译者的这一点,将二者加以了联系,由李尚迪而连接到了对乐善斋本《红楼梦》的研究之上。

在具体内容方面,论者主要对一些词彙的翻译进行了分析,探讨了对同一单词的不同注释与翻译的问题[10]。

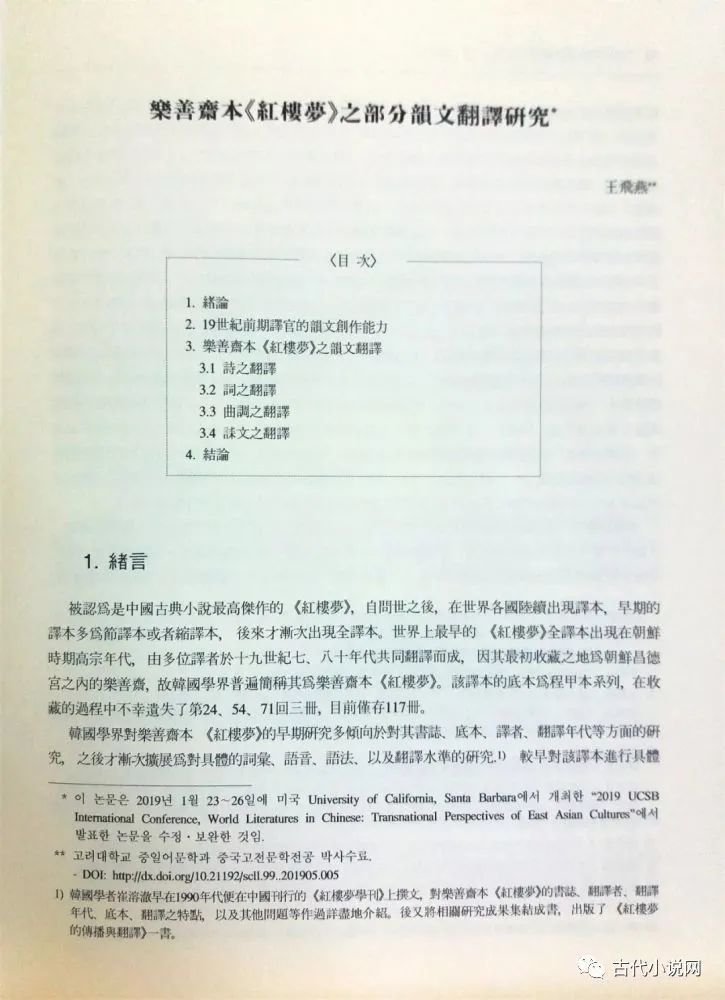

最后,笔者于2019年提交了名为《乐善斋本的翻译研究》的博士论文,文中除探讨了之前的研究者未加以深入研究的诸如译者的问题、译官的知识体系与韵文创作能力等问题之外,还对原文抄本中存在的问题、翻译方式与策略、具体的翻译情况、集体翻译的特徵、以及中韩两国语言表现上的差异等做了详细地探讨[11]。

该论文可以说是到目前为止对乐善斋本《红楼梦》最为全面且系统的研究论文。然而笔者当时因过多地关注译者对《红楼梦》的误读以及各种各样的误译问题,现在想来,当时颇有陷入误译山中,失去方向之感。

作者与乐善斋本《红楼梦》影印本

对于外国人而言,要理解包含着人间森罗万象与世态人情,以及中国传统的文学、美学、哲学的《红楼梦》,绝非易事。

然而,正如前面所讲,《红楼梦》是一部怎样的作品,与《红楼梦》被理解、被翻译成了一部怎样的作品,是两个不同的问题。外国人所理解的《红楼梦》往往与原作大相径庭,甚至无需讳言很多译者在对原作的解读上存在很多问题[12]。

本稿在此将具体考察一下乐善斋本《红楼梦》中对中国传统戏曲的理解与翻译,并由此探讨一下朝鲜后期文人对中国传统戏曲的理解与认识问题。

二、乐善斋本《红楼梦》中对中国传统戏曲的注释与翻译

浸润于汉字文化圈数百年的朝鲜,大部分文人对中国的正统文体与文学形式都十分熟悉,翻看朝鲜时期的史料、文献资料、汉文文学作品等等,可以发现他们使用汉文传情达意的熟练程度令人惊讶。

然而,文字与语言毕竟不同。朝鲜文人与中国文人的交流往往依靠笔谈,且历代出使燕京的使节团都必配译官,虽然也有出于礼节上的需要,但语言不通还是最主要的原因。语言不通,自然会影响他们对中国以及中国文化的理解。

因而,朝鲜文人对中国文化的理解,一方面确实有着相当熟悉的一面,另一方面也存在一些似是而非的认识。本章将通过对乐善斋本《红楼梦》中对中国传统戏曲的注释与翻译,具体地探讨一下这个问题。

乐善斋近景

(一)译注中对中国传统戏曲诸般要素的注释

在翻译过程中,对需要特别说明的词汇或者句子进行加注解释是一种普遍的辅助方式。在朝鲜时期的谚解本中,附加译注也是一种很普遍的现象。在《诗经谚解》、《杜诗谚解》、《朴通事谚解》、《太平广记谚解》等作品中,都附有各种各样的译注。

乐善斋本《红楼梦》中有将近六百条译注,其中关于中国传统戏曲的译注有三十二条,大致可分为三个类型:其一是对戏曲角色的译注;其二是对戏曲作品和曲目的译注;其三是对人物、词牌等的译注。下面就按类型来具体考察一下。

1、对戏曲角色的译注

《红楼梦》中登场的中国传统戏曲角色,无非生旦净末丑之类,偶尔也直书其名,诸如双文、文豹之类。在此首先来看一下对生旦净丑的译注。

小丑( ) : (在戏场上耍戏的家伙)

小旦( ) : ((戏场上的名色))

小丑( ) : (歌名)*

生旦( ) : (耍戏的人的名称)

净丑( ) : (耍戏的人的名称)

小旦( ) : (戏场上的名色)

生旦( ) : (唱戏的孩子)[13]

作者相关论文

以上的译注中,除了其中的一个小丑被误释成了“歌名”之外,其余的注释都没有大的错误。通过这些译注,我们可以看出译者们不仅对生旦净丑并不陌生,而且对他们各自的人物形象与性格特点也多少有所了解。

比如在对第一个“小丑”的译注中用了“ (Nom:家伙,对男性的贬称)”[14]这个词,说明他们知道小丑的人物形象多为带有贬义的男性形象;而在对“旦”的译注中用了“ (Myeongsaek:名色,名角)”这个词,说明他们知道旦角多为貌美的名角。然而,尽管如此,以上的译注中依然有一些值得仔细探究的问题。

首先,是对同一角色的注释不完全一样的问题。同样是小丑,前面将其注释为“在戏场上戏耍的家伙”是对的,后面将其注释为“歌名”却是错的。出现这种现象的一个可能的原因是因为译者不是一人,每个人对中国戏曲的理解以及翻译的水准都不一样,因此就出现了对同一角色的注释不同的问题。

其次,是译者们用了朝鲜传统演剧的名称来作注释的问题。

以上所列的注释中,出现次数最多的单词是“ (Noreum)”,可知译者将中国传统的“戏”看作了朝鲜传统的“ ”。“ ”出自动词“ (Nolda)”,而“ ”对应的汉语是“玩耍、游戏”。

乐善斋本《红楼梦》影印本,共十五冊

虽然游戏是传统戏曲的起源之一,也是戏曲最根本的特征之一,但在中韩两国传统演剧的发展过程与演出方式的演变过程中,其性格已经发生了很大的变化。朝鲜的“ ”依然保持着生动活泼的民俗性格,表现的多为庶民的情感,也一直保持着对上层社会进行讽刺的传统[15]。

但是中国传统戏曲发展到《红楼梦》出现的十八世纪中后期,已经具有了完备的舞台演出的诸般条件,且很多作品因为文人的加笔而带有浓厚的文人倾向,与原始朴素的“ ”已经非常不同了。

此外,对“ (Pae)”的说明也可以在同样的脉络上展开,在“ ”的场子上进行杂耍或者表演的人就是“ ”。在身份制度严苛的朝鲜时期,“ ”的名称本身包含了很强的出身低贱、所做之事亦低贱的意味。

简而言之,就中国传统戏曲而言,在戏台上演出的人是生旦净末丑;就朝鲜传统演剧而言,在“ ”的场子上进行杂耍或表演的人就是“ ”。

这种以目标语言,尤其是带有突出的民俗性的语言进行的翻译,是一种典型的自国化(domestication) ,或者称之为同化的翻译方式[16]。这种翻译方式的最大优点是能够带给译作读者熟悉的亲切感,而缺点则是会模糊掉原作中的真正意味。

《完译红楼梦》,韩国1992年刊行。

具体言之,以“ ”翻译“戏”可以带给当时的朝鲜读者很熟悉的感觉,但是如果他们真的把中国的“戏”想象成朝鲜的“ ”的话,那么他们对中国的“戏”就会产生不少误解,甚至会因此而忽略掉中国的“戏”与朝鲜的“ ”之间的诸多不同。

如果从社会、人文背景以及民俗演剧的历史来细考“戏”与“ ”的差异的话,二者之间的对应翻译似乎会受到不少质疑,毕竟无论是社会、人文背景还是民族、民俗演剧的历史,二者都存在着无数的差异。

然而,无可否认的是,二者是彼此最为接近的对应语。在翻译中,语言的局限性是很明显的,当无法找到等值(equivalence)的对应语时,译者能够做的,就是用具有“最大相似值”的语言来进行翻译。

最后一个问题,是关于注音的问题。在上面所列的注释对象中,对“旦”的注音有两个,其一是“ (Jo)”,其二是“ (Dan)”。

上面所列的角色名称中,旦字出现了四次,有三次的注音是“ ”,只有一次是“ ”。

单就发音而言,自然“ ”的注音是正确的。前面也曾指出,译者在对“旦”的的译注中用了“ (Myeongsaek:名色,名角)”一词,足见他们对旦角的形象是有所了解的。但是既然了解,又为何在注音上出现错误呢?

《红楼梦》中韩对照本

笔者认为,除了前面指出的译者并非一人的问题之外,还有一种可能是负责注音的人与负责翻译的人并不是同一人,或许负责注音的人对旦角不甚了解,亦未可知。

乐善斋本《红楼梦》中关于生旦的翻译也颇有趣味,且看两例。《红楼梦》第八十五回,贾政喜升郎中,王子腾和亲戚家送了戏来,其中有一节关于新打的《蕊珠记》的描述中,有小旦出场。

引着一个霓裳羽衣的小旦

[17]

这是新打的蕊珠记里的的冥升,小旦扮的是嫦娥。

[18]

上面的例文中,译者用了借音的方式直接用谚文标记了小旦的发音。“ ”即是“So-oh-dan”的标记方式,而“ ”则是“Sa-oh-dan”。两个例句中的谚文标记略有差异,在当时并不奇怪,因为朝鲜语是表音文字,发音略有差异是常见之事。