费孝通与乡土中国

2020-11-03

2020-11-03

费孝通(1910年11月2日-2005年4月24日)

中国社会学的奠基者费孝通

1910年11月2日,费孝通出生在江苏吴江。这位中国社会学的奠基者曾经回忆过一个童年的细节,说自己小时候出门是提灯笼的,灯笼上总有一面写着“江夏费”。后来从母亲那里得知,江夏是他家那支费姓的郡名,他的祖先曾是江夏望族。

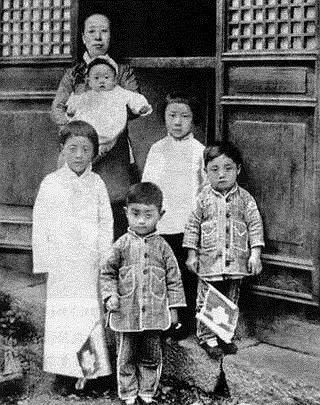

费孝通在母亲怀中。前排左起:大哥费振东、二哥费青、姐姐费达生、三哥费霍

年幼的费孝通曾经在族谱上见到过三国时蜀汉重臣费祎的名字,这令当时正痴迷《三国演义》的他很兴奋。费孝通的祖父也是当地远近闻名的读书人,不过家族到祖父这代已经开始变卖田产,有了衰败的迹象。即便如此,望族的背景以及与之匹配的交谊网络,也令费孝通有机会在一个精英氛围里成长。而费孝通的父母都受到了清末民初西学新思潮影响,这使得费孝通从小就在中西融合的教育环境中成长起来,为以后的求学发展奠定了人生的底色。

1916年到1920年费孝通在吴江读初小,后来家里搬到苏州,就近在振华女校读完了初小和高小,并升入附中。1928年,费孝通在东吴大学的医学预科就读;于1930年考入燕京大学社会学系,师从吴文藻先生,后遇到来自芝加哥大学的派克(Park)教授,派克教授带学生们到北京的天桥、监狱、八大胡同以及各种居民区去探访。那些费孝通从未深入接触过的市井生活是如此真实而淋漓地展露在他面前,令他震撼不已。如何理解这些社会现象?类似的疑问在他的头脑里生出了探索的萌芽。同时,在震撼与思索之余,派克教授这种实地调研的研究方法也让费孝通大开眼界。他一下迷上了人类学,并开始翻译西方社会学著作。1933年,燕大毕业的费孝通又考入清华大学研究生院,师从来自俄国的学者史禄国(Shirokogorov)教授。1935年费孝通以优异的成绩从清华大学研究生院毕业,并获得奖学金留学名额,赴英国伦敦大学政治学院继续深造人类学。这些经历使得费孝通有机会接触到先进的西学,眼界大开。

1936年,费孝通先生(右)在江村调研

人类学最早是新航路开辟时代,欧洲学者对所谓“技术文明”之外的地区及民族的研究。做这些研究的学者大都关注原始部落、荒蛮地区,所使用的研究材料,也通常是旅行者和探险家的离奇记述。所以,当时的人类学研究往往带着殖民者的偏见以及东方学的猎奇。而费孝通正赶上人类学的转折时代,人类学的研究重心开始由“未开化地区”转向现代社会内部,这一转折正是费孝通后来的老师马林诺斯基(Malinowski)参与推动的。从研究方法来看,马林诺斯基也将田野调查发展为人类学的重要方法。

费孝通带着他赴英国留学前在家乡吴江农村做的田野调查数据,在吴文藻的引介下,拜入马林诺斯基门下,得到亲传指导,并最终写出了中国社会学里程碑式的著作,也就是他的博士论文:《江村经济:中国农民的生活》。

1938年秋天,费孝通完成了博士学业,身怀社会学、人类学的前沿理论,离英返国,一头扎进了云南乡村,在抗战时期开启了他学术生命中最活跃的一个阶段。在费孝通看来,中国在抗战胜利之后会有一个重要的问题要解决,那就是我们将建设成怎样一个国家。抗日的战场上,他无法参与搏杀,但解决战后的重建问题,他的社会科学研究,特别是深入地科学地研究中国乡土社会,是必不可少的。

选择云南,也是时局使然。费孝通回国时,正是日本侵华的汹涌时刻,广州、汉口沦陷,费孝通不得不绕道越南进入中国大后方,也是当时文人、学者汇集的云南。他的老师吴文藻在此之前也已离开了燕大,在云南大学建立了社会学系,并与燕大合作成立了实地调查工作站,这也给了费孝通大展拳脚的机会。这段时间里他写作了大量的研究文章,1943年出版了《禄村农田》。

青年时期的费孝通

1943年6月5日,应美国国务院邀请,费孝通作为学术交流团的一员,赴美访问。在美国访问交流的这段时间,费孝通感慨于美国的建设成就,并努力撮合中美学者的学术交流,一方面翻译并推荐中国的社会学著作,另一方面,极力邀请美国知名学者访华。

1944年,费孝通返回中国。如果说前面我们认识的都是学者面孔、埋头学术的费孝通,那么这一时期的费孝通则显露出了他的公共知识分子的责任感。他受到闻一多的感召,不仅于1945年加入了中国民主同盟,而且身体力行地参与到争取民主自由、反对专制独裁、反对内战的演说集会之中。

1946年7月,李公朴、闻一多的相继被杀,迫使费孝通避走英国,等再次回国已是1947年。回国后他在清华大学任教,一直到新中国成立。这一时期,他完成了在当时和今天都影响力非凡的《生育制度》《乡土中国》《乡土重建》等一系列作品。这一系列作品打开了人们重新观察和理解中国的新视野,而费孝通的学术声誉以及影响力也在此时达到了新的高度。

1952年,高等院校院系大调整,社会学系被取缔。费孝通此后很长一段时间做的是专业以外的学术行政工作,不过即便如此,他也在岗位上尽一己之力,在中央民族学院聚集了一批高水准的民族学教授,为新中国民族学研究做出了贡献。1979年,学术回暖,春节过后,中国社科院院长胡乔木请费孝通出面主持恢复中国社会学工作,年近古稀的费孝通又举起大旗,组织重建中国社会学。不仅如此,他自己仿佛焕发出了新的学术生命力,追踪考察乡镇企业的变化,延续着他早年《江村经济》的研究与探索,出版了著作《行行重行行——乡镇发展论述》(1992年)。这也是他晚年为自己所珍爱的社会学与热爱的祖国,奉献的宝贵礼物。

1979年3月,全国哲学社会科学规划会议筹备处召开社会学座谈会

费孝通在《乡土中国》中提出的概念

一、乡土本色与熟人社会

费孝通认为,“从基层上看去,中国社会是乡土性的”,所以想真正理解中国,理解中国人,就要先理解中国社会的乡土本色。所谓乡土本色,第一个特点就是字面上的“土”字。中国是农业大国,靠土地吃饭,在土地上耕作繁衍,所以基层的乡下人的生存、生活都是与土地紧密联系在一起的。甚至出门在外,心里怀着乡土的思念尚且不足,包里还要带一抔灶上的泥土,关键时刻以解救“水土不服”。也正因为中国人对土地的依恋,也就出现了乡土本色的第二个特点,就是“安土重迁”。中国乡村里的人口世代定居是常态,成规模的迁移反倒是特例,即便是水旱灾害或是兵匪离乱,真正大规模的迁徙在漫长的中国历史上也是屈指可数的。这种人与空间上的不流动性,从人与人在空间的排列关系上说,就构成单位与单位之间的隔膜与孤立。对乡土社会而言,这里的单位就是村落。乡土社会各村落保持着自己相对孤立的圈子,在这里生活的人们也生于斯、长于斯,以终老乡里为归依。人们成长的过程中周围都是熟悉的人们,那么这种社会环境下出现的社会原则与行为习惯就会同我们今天熟悉的由陌生人组成的现代城市社会很不同。这也是乡土社会第三个特点:熟人社会。有了以上认识,我们再观察中国的时候才能产生理解与共情。比如乡下人为什么不善言辞,为什么重然诺却不看重契约形式,为什么文字难于推行……

对“熟人社会”来说,以上的原因都是:因为熟,所以不那么必要。尤其在那个乡村信息封闭的时代。

二、差序格局

“差序格局”是费孝通在《乡土中国》里提出的概念。他用这个概念来描述乡土社会中人与人之间的社会组织结构,与之相对的是西方社会的“团体格局”。

费孝通虽然没有很严格地界定“差序格局”这一概念的内涵,但在“差序格局”篇中用了两个令人印象深刻的比喻,让读者对“差序格局”的意思一目了然:

西洋的社会有些像我们在田里捆柴,几根稻草束成一把,几把束成一扎,几扎束成一捆,几捆束成一挑。每一根柴在整个挑里都属于一定的捆、扎、把。每一根柴也都可以找到同把、同扎、同捆的柴,分扎得清楚不会乱的。在社会,这些单位就是团体。

这种团体格局看重个体与团体的关系,团体内还是团体外,是公还是私,界限分明,背后有基督教的平等观念与公道观念作为支撑。但是中国社会结构很不同:

我们的格局不是一捆一捆扎清楚的柴,而是好像把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹。每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心。被圈子的波纹所推及的就发生联系。

在费孝通看来,中国人在与人交往的时候,都会把对方放置在这样一个波纹里,距离中心点越近的自然越亲,越远的越生疏。亲属关系如此,陌生人的交往也如此。这个圈子既包含了血缘因素,也包含了地缘因素。而这个圈子的大小范围是根据不同情况而伸缩变化的。

所以在费孝通看来西方的团体格局造就了人与人之间的权利意识,而中国的差序格局则更讲究关系与交情。

三、礼治秩序

“礼治”是费孝通在《乡土中国》中提出的另一个极具启发性的概念。直到今天,人们也习惯于称西方社会是法治社会,而与之对应的,历史上,中国社会在很长一段时间里是人治社会。不过费孝通认为这样的说法并不很清楚,法治社会说到底并不是法律本身能够实现统治,而是人和人的关系是根据法律来维持的,也就是“人依法而治”,其中并非没有人的因素。

一个社会只要称得上“治”,则一定要依照某种原则,不可能是任由某个人的意志肆意妄为。因为如此的下场也就谈不上“治”了。费孝通认为,西方依照的原则是法,而中国依照的原则是礼。乡土社会是一个礼治社会。费孝通在“礼治秩序”篇中说:

礼是社会公认合式的行为规范。……如果单从行为规范一点说,本和法律无异,法律也是一种行为规范。礼与法不相同的地方是维持规范的力量。法律是靠国家的权力来推行的。“国家”指政治的权力,在现代国家没有形成前,部落也是政治权力。而礼却不需要这有形的权力机构来维持。

礼不需要有形的权力机构来维持,那么如何令乡土社会的人们依礼行事呢?这还要依赖我们前面提到的安土重迁、熟人社会。在这样的社会里,前人留下来的传统,是能够比较长久地发挥效力的,后人只要照办,就能产生社会的稳定效果。而“照办”的过程,实际也是不断演习、实践的过程。事实上,礼的延续,最重要的就是依照仪式来实践,在这样的教化实践中,产生了令人服膺的感召力、敬畏感,令人心生向往,形成内心的行为准则。对于熟人社会来说,违背多数人公认的礼,所需要承受的舆论压力与道德指责,也会令礼的叛逆者倍感压力。社会也就由此得到治理。

*本文摘选自人文社版《乡土中国》知识链接部分,孟岳 编写。