托尔斯泰的解脱|托翁逝世110周年

托尔斯泰(1828年9月9日-1910年11月20日)

1910年11月20日对于俄罗斯第一位诺贝尔文学奖得主伊万·布宁来说是极为特殊的一天:

我至今记得那一天,那个时刻,报纸上一条新闻的粗体字刺痛了我的眼睛:

“阿斯塔波沃十一月七日(俄历十一月七日是西历的十一月二十日——编者注)电今晨六时零五分列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰悄然辞世。”

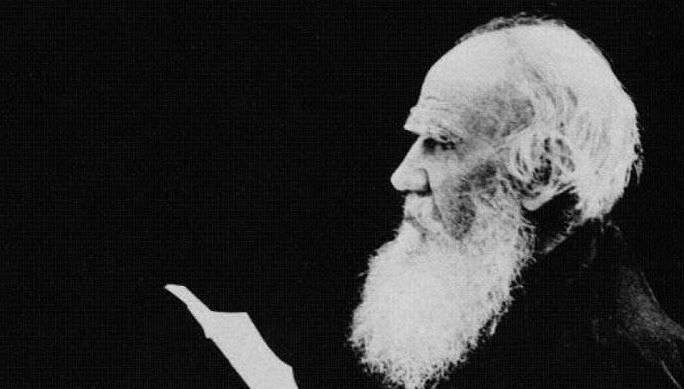

报纸用了整版黑框,当中是全世界的人都熟悉的那张黑白照片:一个老农,穿一件像口袋般松松垮垮的上衣,目光愁苦,大胡子乱蓬蓬的。那是个潮湿而晦暗的彼得堡冬日,上午十点多钟。

伊万·布宁一度信奉“托尔斯泰主义”,接触过不少“托尔斯泰主义”信徒,而且怀着巨大的幸福感几次见到过托翁本人。与列夫·托尔斯泰一样,伊万·布宁对心灵世界抱有巨大兴趣,并在自己的创作中也体现出这一点。1937年,伊万·布宁发表《托尔斯泰的解脱》(以下引用均出自陈馥译文),这是他对列夫·托尔斯泰复杂心灵的别样解读。

伊万·布宁从托翁写的传记中摘取了他本人的人生阶段划分:

“我出生在亚斯纳亚波利亚纳村,并且在那里度过童年时期……”

这是托尔斯泰那部未完成的《早年回忆》的开篇词。这部书是为他的朋友和信徒、当时准备为他作传的比留科夫写的。当时托尔斯泰把他的一生按七年一段分期,他说,“连某些生理学家都承认,可以按一个人的肉体生命每七年为一期相应地确定其精神生活在这七年的发展状况。”他差一点就有十二个七年。

第一个七年——童年时期:

在亚斯纳亚波利亚纳出世,生活。他是尼古拉·伊利奇·托尔斯泰伯爵和玛丽娅·尼古拉耶夫娜·托尔斯泰娅伯爵夫人(出嫁前是沃尔孔斯卡娅公爵小姐)的儿子,生于俄历一八二八年八月二十八日。次年丧母,当时他母亲才三十九岁。在家由一位德国血统的家庭教师指导发蒙读书,就是他在《童年》中称之为卡尔·伊万诺维奇的那位先生。

第二个七年——少年时期:

在莫斯科同家人一起生活,并且继续读书。八岁丧父,父亲因突发心脏病亡故,享年四十二岁。

第三个七年——青年时期:

无父无母的托尔斯泰兄弟迁往喀山投靠祖母,就读于喀山大学。由于学习成绩不佳,也因为意识到“这些学科所教的东西毫无用处”,托尔斯泰于第二学年即辍学回到亚斯纳亚波利亚纳,专心务农,并且关注他的农奴。他在这方面也失望以后,又去了莫斯科,后去彼得堡,想谋个文职。

第四个七年,从二十一岁至二十八岁:

谋个文职的希望破灭。去高加索服役,后来在被围困的塞瓦斯托波尔。开始创作。这七年当中他写出了《童年》、《少年》、《青年》、《塞瓦斯托波尔的故事》、《暴风雪》、《两个骠骑兵》、《一个地主的早晨》,并且开始写《哥萨克》。

第五个七年,从二十八岁至三十五岁:

退役,为了解欧洲的学校教育状况去国外旅行。回国后在亚斯纳亚波利亚纳从事教育和司法工作,结婚——娶索菲娅·安德烈耶夫娜·别尔斯为妻。完成《哥萨克》,开始写《战争与和平》。在这七年当中,他先失去三哥德米特里,后又失去大哥尼古拉。

第六个七年,从三十五岁至四十二岁:

家庭生活,已有四个孩子,料理家务,写作,出版《战争与和平》。

第七个七年,从四十二岁至四十九岁:

去萨马拉省以马奶酒治病。在当地为饥民工作。写《安娜·卡列宁娜》。又生了四个孩子,其中两个男孩夭折。

第八个七年,从四十九岁至五十六岁:

写《忏悔录》。为了子女的教育举家迁往莫斯科。与切尔特科夫相识。写《人靠什么活着》、《我的信仰是什么》、《那么我们应该怎么办?》。又生一子一女(小女儿亚历山德拉)。

第九个七年,从五十六岁至六十三岁:

家居莫斯科。写了若干篇小故事,还写了《伊万·伊利奇之死》、《黑暗势力》、《教育的果实》、《克莱采奏鸣曲》,开始写《复活》。又生一子,即小万尼亚。

第十个七年,从六十三岁至七十岁:

重新为饥民工作 (在图拉省)。放弃他对一八八一年以后所写作品的著作权。写《天国就在你们心里》、《主人和雇工》、《谈艺术》。小万尼亚夭折。

第十一个七年,从七十岁至七十七岁:

第一次患重病。《复活》问世。被革出教门。举家迁回亚斯纳亚波利亚纳。冬季在克里木患肺炎及伤寒。开始编《阅读园地》。写了一批信和呼吁书:致同道与信徒,致政府,致军方,致神职人员,致政治与社会活动家……

第十二个七年未满,从七十七岁至八十三岁:

他最心爱最知心的女儿玛莎亡故。暗中写下遗嘱,将他全部著作的著作权交给小女儿亚历山德拉,作品则由切尔特科夫掌握。一九一〇年十月二十八日凌晨从亚斯纳亚波利亚纳出走,十一月七日病逝于途中的阿斯塔波沃火车站。

……

托尔斯泰自传体小说系列

列夫·托尔斯泰写作他的三大长篇时多次修改,仅以《战争与和平》为例,他改了8次,个别地方改了26次。他回顾自己的一生时也有过不止一种表述:

“当我考虑把自己的全部真实情况写下来而毫不掩饰我生活中的丑恶的时候,这样一部传记会给人什么印象,使我万分惶恐……一九○三年一月六日我在日记中写了这样一段话:‘如今想起我前一段生活的龌龊,我感受到地狱的煎熬。这些回忆总缠着我,毒害我的生活……’”

后来他又把自己的一生分成几个“时期”,对自己的裁判也宽厚了一些,他写道:

“回顾我的一生,就是说,从善与恶的角度来审视我的所作所为,我发觉我这漫长的一生分为四个时期:第一个时期是十四岁前那个美妙的,尤其与后一个时期比较起来是天真无邪、快乐而诗意的童年时期;第二个时期是荒唐、虚荣、浮浪,而主要是纵欲的可怕的二十年;第三个时期有十八年,由结婚到我的灵魂诞生——从世俗的观点来看,可以把这一时期称为循规蹈矩的时期,因为这十八年我过着规矩诚实的婚姻生活,没有犯任何为社会舆论谴责的罪行,不过这个时期我只自私地关心自己的家庭、财产的增长、文坛的名声和种种乐事。最后是第四个时期,已经到了第二十个年头,目前我正处在这个时期,并且希望能够在这个时期中死去。从这个时期的角度来看,我明白过去的日子都意味着什么,我丝毫不想加以改变,除了前几个时期我染上的某些坏习惯以外……”

到了晚年他才把自己的一生分为几个“阶段”。他说:

“人要经历三个阶段,目前我正处在第三个阶段上。第一个阶段,人只为自己的各种欲望活着,如像吃喝、狩猎、女人、虚荣、骄傲,生活塞得满满的。我三十四岁以前就是如此。后来我开始关注他人的,所有人的,人类的福利(从我着手办学的时候骤然开始,虽然从前也有过这种愿望,在某些地方与对个体生命的关注交织在一起)。这种关注在我的婚姻生活初期曾一度沉寂,后来重新在我心中升起,而且极为强烈,因为我意识到了个体生命的虚妄。我的全部宗教意识都集中到了为人们谋福的愿望,以及为天国得以实现的活动之中。这个愿望与我为个人谋福的愿望一样强烈,一样充满激情,一样占据着我的整个生命。如今我的这个愿望淡了,它不占据我的整个生命了,不是我的直接推动力了。我必须弄清楚这种活动是不是好的,在物质上对人们有帮助的,与酗酒,与政府和教会的迷信做斗争的。我感觉我体内有一个新的生命核破壳而出,它包含着为人们谋福的愿望,正如为人们谋福的愿望曾经包含着为个人谋福的愿望一样。这个新的生命核就是侍奉上帝,执行他对存在于我体内的那一部分他的本质的意志。不是自我完善,不是。自我完善是从前的事,其中有许多对个人的爱。现在不同了。现在的愿望是追求上帝的纯净。这个愿望越来越多地占有了我,我看到它要抓住整个的我,取代我从前的愿望,使生命变得如此充实……当我对个体生命的兴趣消失了,可是对宗教的兴趣尚未产生的时候,我很惶恐,觉得自己没有了生活支柱。后来产生了为人类谋福的宗教感情,我从中得到了完全的满足,同时也找到了为个人谋福的动力。现在的情形也是如此,我以前那股为人类谋福的热望正在消退,我也有点恐惧,似乎空虚了,但是对新的生命的追求以及为迎接它做的准备正一点一点取代着从前的,由从前的壳里挣脱出来,就像为个人谋福一样,使我得到完全的满足,比谋求普遍的福利更好。我只需准备迎接这种新的生命,就能更加正确地为人类谋福,比我当初以此为自己的目标的时候更加正确。同样,我在追求普遍福利的同时,也比我以个人福利为目标的时候更加正确地谋求到了我个人的福利。如今我向往上帝,追求我体内那属于上帝本质的纯净,追求在其中得到净化的生命,与此同时,我也更加正确,更加准确地谋求到了普遍的福利和我个人的福利,而且是从从容容地,毫无疑义地,高高兴兴地……”

古印度智者说,人生有两条路要走,一是入世,一是回归。在入世的路上,人一开始只觉得自己是自己的“相”,一个暂时的肉身的存在,有别于自在的我,处在包含着一部分同一生命的自己个人的范围内,过着纯粹是个人的利己生活。接着人的私利逐渐扩大,他不仅过着个人的生活,还过着家庭的、部落的、民族的生活,人的良知逐渐增长,也就是说,他羞于只顾自己,虽然他仍旧贪婪地“攫取”着,贪婪地“占有”着(为自己,为自己的家庭,为自己的部落,为自己的民族)。在回归的路上呢,个人的我与社会的我的种种界限逐渐消失,占有的贪欲逐渐终止,“付出”(从大自然、人们、世界手中夺去的东西)的渴望越来越强,于是人的觉悟,人的生命就与同一生命,与同一性的我逐渐融合,人的灵魂的生存便开始了。

“人要经历三个阶段……”

列夫·托尔斯泰不仅是一位伟大的文学家,而且是一位伟大的思想家,他在作品人物中投射了自己的苦恼——

安德烈公爵听娜塔莎唱歌的场面,托尔斯泰是这样写的:

“他突然意识到在他的心中那无限大然而还不分明的东西与那有限和物质的东西之间的可怕对立,物质的东西就是他本人,甚至是她。在听她唱歌的时候,这个对立使他既苦恼又愉快……”

这种“对立”使托尔斯泰苦恼了整整一生。

……

“我意识到的生命,是那精神的、无极限的(上帝的)实质对有限的物质的穿越。”

“人的生命表现在有限对无限的关系之中。”

“人意识到自己是其中一部分的那个无限,就是上帝。”

“有的时候若能忘掉人群,你就会体验到一种自由的狂喜。”

“如果我是单身一人,我会做一个苦行疯僧,也就是不珍视生活中的任何东西……”

“在创作上也应该做一个苦行疯僧……”

列夫·托尔斯泰关于“解脱”应该有过许多深思,他曾经非常兴奋地用希腊哲学家毕达哥拉斯的话说:

“人啊,你除了灵魂以外一无所有!”他还常常引用罗马安东尼王朝皇帝马克·奥勒留的一句话:“我们的最高使命是准备迎接死亡。”

他甚至留下了这样的文字:

“要时刻准备死,学习更好地死。”

“空间、时间、原因都是思维的形式,生命的实质超乎这些形式以外;不仅如此,我们的整个生命是越来越屈从于这些形式,然后再从这些形式中解脱……”

伊万·布宁以“解脱”入题,大概正是因为感受到托翁内心巨大而难以化解的矛盾,并认为死亡确实是他唯一的解脱:

阿斯塔波沃火车站使他的“解脱”得以完成,那是他毕生追求的,尽管他同时又极能“屈从”。

……

托尔斯泰在达到他的智慧顶峰的年代,不仅没有一座城市,一个国家,甚至也没有世界。他只有上帝,只有“解脱”,出走,回到上帝那里去,与上帝融合,重新融合。