一元钱购买了一本《无线电》复刊创刊号,与父亲的收藏配成全套

文:葛维屏

在旧书网站上,用一元钱购买了一本1973年第一期《无线电》,加上邮费6元,共计7元。

为什么要买一本过期旧刊?

实在是因为家里的《无线电》杂志,独缺这一本。

家里的《无线电》是父亲当年订的,据我分析,当年他看到《无线电》复刊了,赶快跑到邮局去订这份刊物,不过,因为时间有一点迟了,所以,第一期就没有订到。

后来他历年订阅的《无线电》一本不缺,就独独地差一本1973年1 期。

父亲在每年结束,都将上一年的刊物,装订起来,这样一年一本。

而1973年《无线电》复刊是从10月开始的,实际上第一期是1973年10月25日出刊的,这样,1973年共出版了3期,1974年出版了12期,其中有两期是合刊。

当时父亲是将1973年、1974年的《无线电》合订在一起的,但独独缺少第一本,让人总觉得有一种金瓯破碎之感,看到历年的刊物堆放在一起,总有一种遗憾油然而生。

其实父亲早已不看这些旧刊物了,他也曾经征求过我的意见,是否把这些过时的刊物给处理掉了。

但是,我总有一点怀旧情结,怎么也舍不得把父亲装订得整整齐齐的旧刊物给拿到废品站论斤称两当成垃圾给卖掉。

因为这些书页里,凝聚了太多的旧时的时光,太多的陪伴着这些时光的点点感受。它是人活着的一部分,是记忆里不能断裂的链条。

父亲在我的印象中,总感到有一点不可思议。

父亲在学校里当的是语文教师,后来一直从事秘书工作,专职是写作公文材料。

我在小的时候,他点着一根烟,坐在桌子前,在稿纸上写文章的背影是我相当熟悉的。

而这种熟悉也潜移默化地传染给了我,使我日后也继承了他的坏习惯,干起了舞文弄墨的勾当。

我总在想,我喜欢看有文字的东西、而自己也欲罢不能去码文字,是不是源自于父亲写文章时给我造成的一种虚假的诱引。

你可以想像一下,当父亲在书案前喷云吐雾、草拟他的公文的时候,对于一个家里唯一见识到父亲行迹的孩子来说,是不是会觉得天下最正常的一件事,就是坐在桌子前挤出文字,完成一篇文字作业?

还有一个严重的误导,就是觉得父亲坐在桌子前的背影,是天下干着最经天纬业正经大事的一个最正宗姿态,我觉得父亲在写作的时候,很洒脱,很自在,很轻灵,所以,我后来一直觉得在纸墨上龙飞凤舞,是一件最为畅快而惬意的事。

所以,后来我也忍不住向父亲的这种习惯性动作与姿势靠拢,不由自主地也操起了耍弄笔杆子的事业。

其实后来知道,用笔墨写公文是天下最痛苦的一件事。

后来一直很后悔父亲坐在桌子前写公文的举重若轻误导了我,使我踏上了贼船,也曾经在很长一段时间担任一个单位的文秘工作。

写公文对我来说是一种痛苦,觉得就像是带着镣铐跳舞,每当有公文任务下来时,我总是要磨磨蹭蹭地挨到最后,看着时间一点一滴地向深夜延伸,跨过了十一点,越过了十二点,然后才开始鼓起勇气,展开公文写作的流程,终于在夜深人静的时候,找到了感觉,虽然称不上下笔如有神,但至少能够做到一泻千里。

这种感觉是否是父亲总是在深夜的时候展开他的公文写作时间段,有着密切的联系?

当最终的困倦让我力不能支的时候,我算是把公文从头撸到尾了,留一个尾巴,让明天再作了结。

然后心满意足地收拾上床,带着一份卸掉重负的轻松,重拾梦境。

问题是,下一次还要重新来一套这样的延挨、苦熬、解脱,一次次被这样的流程煎熬,真正是苦不堪言。

所以,写公文就需要解脱,解脱的办法,就是看一点发自真性情的文字,自己也在不知不觉中在另一个维度里,寻找一种能够释放真性情的文字。

而我觉得从事公文写作的父亲为什么对《无线电》情有独钟,也是这个原因。

文革期间,父亲除了订阅《无线电》,还订了一本《红旗》杂志,其实我个人倒觉得《红旗》杂志更有保存价值,但是后来家里的书堆积如山,时政类的刊物都被卖了,反而是《无线电》留下来了。

我现在感觉到父亲在业余时间钻研《无线电》,也是在公文之外寻找一种解脱之道,就像我,在公文写作之外,还要进行另一种门类的文字写作。

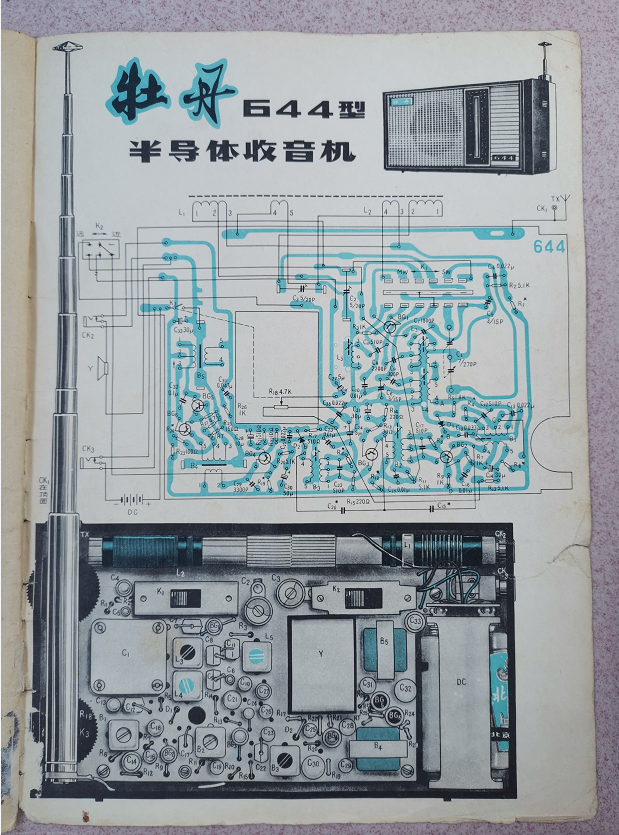

父亲乐此不疲地阅读在我看来毫无可读性的《无线电》,并且按照《无线电》杂志上提供的元件广告,邮购了一堆似乎是论斤重称的元件,然后用这些元件,装配出一台收音机,再后来,又装配了一台十二寸电视机。

这是父亲从《无线电》里获得的最好成果,我现在想来,父亲更多的是获得一种兴趣的成就感,但不排除父亲也是希望用这种脚踏实地的兴趣兑现,来代替他工作所无法给予他的实在感与满足感。

后来父亲年岁渐大,在电视机装配之后,也没有什么是他能够从《无线电》中学习、再让他动手一试的空间与舞台,《无线电》的重要性显著降低了,不知什么时候,父亲停止订阅了《无线电》,但历年累积的《无线电》杂志,仍然蔚为大观地沉淀在家里的旮旯里,成为一段历史的见证,一段情感的记忆。

父亲的旧书,后来就放在老房子里,我有空的时候,时常把父亲的旧书与杂志搬出来,晒晒太阳,除除霉气,再翻阅翻阅,从中找到纸质件给人带来的不容遗忘的深刻印象,而我们知道电子读物看过之后,是不会像实质性的纸质读物那样,给人一种更明晰的记忆的。这也是我一度情迷电子读物之后,还是回到了阅读纸质读物的原因。

父亲现在反而以阅读手机上的信息为主,每天丰富多彩的手机上的信息,让他能够迅捷地了解到他所关心的事情,而不是在杂志与刊物上被动地接受固定而呆板的声讯,这是信息时代的大趋势。

但那些纸质的文本件有着它们独特的意义。

虽然当年我没有认真看过《无线电》,但是父亲的成套的杂志,也曾经陪伴过我的眼角的余光,前一阵子把它一本一本地翻出来,发现唯一缺少一本复刊号第1期,我想,既然《无线电》记载了一段我们曾经经识过的时光,且这段岁月与我们今天的生活休戚相关,那么,就把它的独缺的第一本给补全吧。

于是轻易地从网上购来了这本或缺的杂志。

在1973年第1期的《无线电》杂志上,我们可以看到当时中国电子技术所进展到的阶段性平台,杂志上重点介绍的是半导体收音机,而彩色电视已经作为一项新技术初露端倪,可以看出,这本杂志能够让我们很明晰地界定出今天我们所熟知的电子技术相交融的生活在过去的那个年代,是如何展开前本的。

或许这就是文本杂志对于历史年轮所刻画的丝丝缕缕而又清晰可辨的贡献吧。

就让家里的《无线电》以全套的形式,回味我们经过的时代,以及在这个时代之下我们亲情里曾经如影形随的相伴的文本纸质刊物中凝聚的共守的时光,还有这份时光里浸染的温情与暖意吧。