赫什阿里 皮肤是唯一真实的边界

2020-12-11

2020-12-11

图/Dave Morgan

疫情暴发后……时间似乎停止了,但大自然是苏醒的,树木和鸟儿都充满生机,长期遭受人类攻击的自然,如今正在康复中……如果人人都意识到节制消耗,这对我们的星球会有所助益

最佳状态下,人类可以成为高贵的诗人;处于最糟情境时,我们每个人里头都住着一头20万年来从未开化的残暴成性的野兽

本文首发于南方人物周刊

文 | 本刊记者 李乃清 发自上海

全文约5274字,细读约需13分钟

“宇宙就是一个不断瓦解的过程,一切都在腐蚀,但我们依然尝试着稳定它们的状态。这种张力深深吸引着我,是我创作的核心。”

秋冬之际,伊朗裔英国艺术家施拉泽·赫什阿里(Shirazeh Houshiary)在上海里森画廊举办她在中国的首次个展“时间于此”(As Time Stood Still),展出了她在疫情肆虐期间创作的多件作品。

《波涛》、《寓言》、《喀迈拉》、《大图景》和《思绪与物质》等五幅新画作,生动地表现了艺术家眼中瞬息万变的世界。这批画作多由铸造铝合金、亚克力调和颜料与铅笔完成,绘出赫什阿里最擅长的螺旋形态——和风轻拂下树叶的微微颤动,令我们重新认识生命和自身蜉蝣般的存在。

10月下旬,赫什阿里接受本刊记者邮件专访,分享了她在疫情期间的经历与感受,以及她对东西方文化的理解。

“居家隔离期间,我常常观察窗外的树木花草,发现自然能给人以安慰,让我定睛于此地此刻存在之美,体悟生命的律动和我们在世上朝露般的短暂存留。这样一个简单行为,能带来巨大的愉悦,它渐渐成为我日常生活的某种仪式,帮助我感恩周遭之美。”

展览现场还有一件赫什阿里的雕塑新作《二重奏》,灵感来自她两年前的敦煌之旅。作品穿透屋顶和墙壁,亚光精细涂层的红、蓝铝合金“丝带”如水纹一般相遇、交叉、联结,从不同角度观看,雕塑螺旋和律动的方向也会相应改变。赫什阿里指出,作品中交织的“丝带”动机,穿越千里,与敦煌莫高窟中那些描绘风神、星神,以及飞天或空中天体的壁画有共通之处。“我正在尝试以连续动作而非静态固体的形式来捕捉动态。光线与透明度在其中发挥了重要作用,非物质在此间变成了物质的隐形。”

《二重奏》雕塑 2020

赫什阿里1955年生于伊朗设拉子。“我的出生地是一座与丝绸之路相连接的城市,在我还是孩童时,我就被丝绸之路的故事和传说深深吸引,那不只是一条商贸往来之路,更是文化、科技交流的‘超级高速公路’。”

赫什阿里生于一个知识分子家庭,父亲是建筑师兼音乐家。“父亲精通波斯文化、诗歌和艺术,他的兄弟研究西方哲学,并且将许多尼采的著作译成了波斯语。”

上世纪70年代,伊斯兰革命前夕,年少的赫什阿里远渡重洋抵达英国,后在伦敦切尔西艺术学院获得学士学位。《纽约时报》曾将她与同时期崛起的伊朗流亡艺术家诗琳·娜夏特(Shirin Neshat)等人对比报道。当娜夏特以最直接的方式在作品中指涉自己的伊斯兰女性身份时,赫什阿里探讨的却是那些“不只以人类为中心的事物”的边界与矛盾。

“身份是一个衍生出来的概念,并非真实存在。我们每个人都拥有比身份更微妙的特点。”赫什阿里表示,比起不同种族与文化之间的边界,她更关注内在与外在、意识和无意识、有形与无形等二元关系,她曾指出——“皮肤是唯一真实的边界。”

上世纪80年代初,赫什阿里以雕塑作品登上国际艺术舞台,后成为一名涉猎绘画、影像等多种媒介的艺术家,1994年获“特纳奖”提名。

赫什阿里早年的雕塑作品给人以沉重、粗粝、尖锐的观感,近年作品则显得轻盈柔和。面纱、薄膜、迷雾构成了她作品的主要元素,她希望以此对各种不同的感知模式进行视觉化呈现。

赫什阿里从小就对科学充满兴趣,日后受到量子力学理论影响,认为一切都具有流动性,此外,她还研究过萨满教、苏菲派等宗教哲学,最终在艺术创作中找到一条“融合感觉和知识”的途径。

赫什阿里在材料变形过程中找到了创作的核心元素:两个阿拉伯词语,一个表示肯定,一个表示否定,用铅笔浅浅绘于画布上,覆以精心加工的一缕缕颜料,以肉眼可见的方式发生形变……

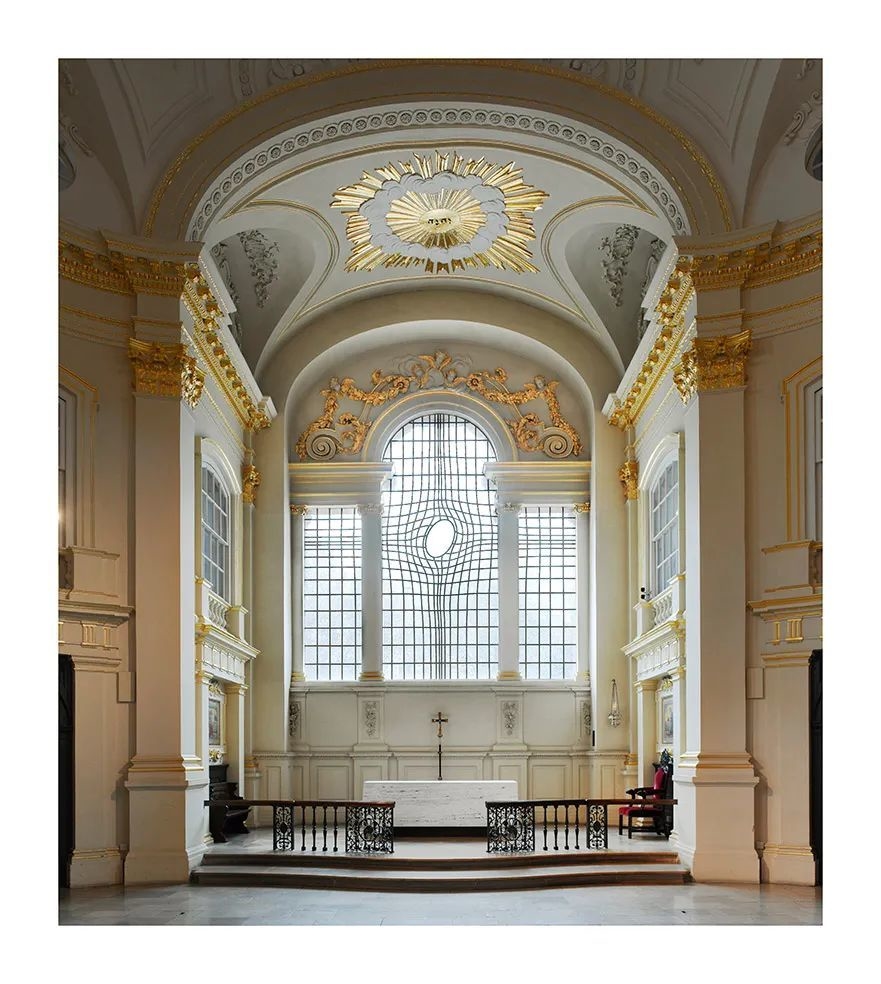

赫什阿里最著名的作品,是为伦敦圣马丁教堂东窗特别创作的像泉水般流淌的十字架,她将绘画转译到玻璃表面,设计了一个中央带有扭曲椭圆的“网格”窗户,当光照进来,仿佛有种垂直的动能,呼应十字架的悲怆寓意。

赫什阿里总结自己的创作:“我努力捕捉自己的呼吸,试图超越名字、国籍和文化,寻找自我存在的本质。”

《东窗》 2008

隔离:时间似乎停止了,但大自然是苏醒的

人物周刊:这次展览取名“时间于此”,经历今年的疫情,你对时间的认知是否发生某种变化?居家隔离期间你的作息与创作是怎样的?

赫什阿里:一切都来得很突然,疫情暴发后,我的各种活动不是取消就是延后,包括我今年4月在纽约的展览,所有行程安排变为空白。我发现这既是某种解放,也带来各种挑战。居家隔离期间,我必须在没有助理的情况下独自在工作室创作,我不得不学习与时间建立关系,重获自由。

我的世界缩为一片小小区域,但我发现了它的浓稠度和亲密感。我通常清晨5点醒来,迎着日出沿泰晤士河徒步前往工作室,大自然成了我的伴侣,我享受黎明时的这段路程,空气澄澈,天色湛蓝,伦敦少见这样的面貌。时间似乎停止了,但大自然是苏醒的,树木和鸟儿都充满生机,长期遭受人类攻击的自然,如今正在康复中。通过观察自然,宇宙万物运作,自渺小细微至浩瀚无垠,彼此的关联得以揭示。如果人人都意识到节制消耗,这对我们的星球会有所助益。

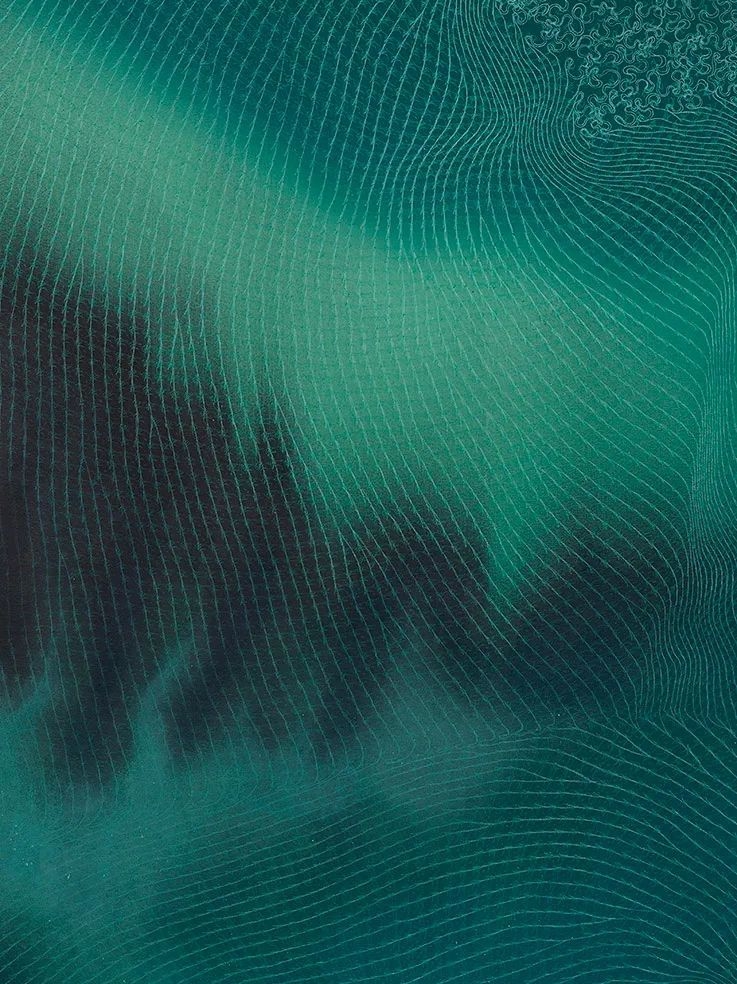

人物周刊:这次展览现场有幅《大图景》,使用了大片绿色间杂黑色,叙利亚诗人阿多尼斯曾告诉我,阿拉伯世界认为绿色是吉祥的颜色,他们的语言中有种表达“绿色地死去”,代表寿终正寝。不知你在创作这幅作品中使用绿色描绘的是怎样的“大图景”?

赫什阿里:早在农耕文明出现之前,大自然就已存在,经由光合作用,植物有了绿色生命,从前的人都明白这个道理,他们群居狩猎,过着游牧生活,但他们敬畏自然,知道生命力的源头所在。我画这幅《大图景》是对我们人类与自然关系的再次确认,追寻那个塑造我们各种文明的原始力量。

《大图景》 2020

人物周刊:疫情触发了你哪些新的思考?

赫什阿里:隔离为我们设置了限制,而我意识到自然也有不可侵犯的界限,但我们总是试图越界,由此只是给我们自己制造了各种问题。我们的大脑和身体都受到各种生理限制,我们必须拥抱这些限制,意识到终极智慧乃是谦卑。我相信,当明白谦卑是种智慧时,我们才能影响这个星球的未来。

人物周刊:这次展览中有一幅《波涛》,让我想起几年前你在新加坡创作过“我们内在的河流”等作品,可否分享下“内在的河流”这个概念的源起及呈现?

赫什阿里:河流是道路与旅行的比喻,“我们内在的河流”意指人生之旅迂回曲折地穿越时空,直至抵达无限智慧的终极目标。人类就是从这样一趟旅程开始的,种种文明兴起,发展出各种语言。因为语言影响着认知、情感和记忆结构,我选择不同文化背景下的话语,以此探索它们如何形塑这种文化的进化和认知,找出它们的关联性。

人物周刊:听说你非常喜欢海德格尔,你如何理解他的名言:“人诗意地栖居在大地之上”?

赫什阿里:最佳状态下,人类可以成为高贵的诗人;处于最糟情境时,我们每个人里头都住着一头20万年来从未开化的残暴成性的野兽。

《波涛》局部 2020

“洞口”,真正冒险的开始

人物周刊:说说你作品中经常出现的那些“洞口”?灵感源自何处?这让我想到童话《爱丽丝梦游奇境》里的兔子洞,又联系起人们常常讨论的“黑洞”。

赫什阿里:我们所处的世界大多是由流动的波浪组成,而非坚硬的石头。这些波浪好比宇宙的织物,在时空中流动。某些时候,这些波浪织物中出现“洞口”,这个点就是我们面对未知的地方。“洞口”作为某种标志性的存在,多年来持续出现在我的作品中。据我的经验,未知领域是所有事物的基础,好比《爱丽丝梦游奇境》里的兔子洞,那才是真正冒险的开始。

人物周刊:你从小就对科学充满好奇,后来又受到量子力学的理论影响,科学对你的艺术创作有何影响?

赫什阿里:如果说科学帮助我们理解并掌握知识,那么艺术和诗歌赋予我们生命以意义。我们必须兼顾两者,由此认识自我和世界。我觉得作为艺术家,我可以将感受和知识融合起来。

人物周刊:可否具体介绍下伦敦圣马丁教堂东窗那件作品的创作灵感?作为一位波斯文化背景的艺术家,受委托呈现基督教元素的作品时有何具体考量?

赫什阿里:伦敦圣马丁教堂东窗那件作品的具体创作灵感,来自于17世纪西班牙画家弗朗西斯科·德·苏巴朗(Francisco de?Zurbaran)的那幅《圣维罗尼卡的面纱》。窗户的正中心是一个椭圆,四散开去的扭曲的线条回应了十字架上的受难张力。另外,这个形象也可视作揭示黑洞的运动或者其他文化象征。重要的是,这样一扇窗户提供了某种宇宙维度,每个人都可以望着它从中发掘出自己的理解。我是一名交互使用双语的跨文化艺术家,我的身份不是固化特定的,因此,我能进入各种文化语境下的不同宗教。

人物周刊:2013年威尼斯双年展上,你同样拿出一件极具宗教包容性的作品《呼吸》,说说那件视频装置的创作?

赫什阿里:装置作品《呼吸》是一件表面被黑毛毡覆盖的长方形结构,经过一条通道可进入其中一个昏暗的白色空间,当中四壁分别有一个屏幕,各自播放着佛教、基督教、犹太教和伊斯兰教的人声颂唱,声音与图像结合,捕捉了声音表演者一开一合的呼吸。当观众靠近屏幕时,仿佛能通过对宇宙的一瞥而感受到自身超越性的存在,而当站在空间中央,如同站在了宇宙中心,所有的声音汇聚起来,提示着人类共同分享的节奏。当观众处于装置外部并绕其行走时,由于音效减弱,观者会听到单独的声音,此时,每面黑墙就成为了某一文化传统的独特记忆,观者能在装置外部感受到各种文化之间的差异。这件装置不是为了突出神性,而是为了提示我们人类共处一张织网之中,彼此互相关联。

人物周刊:你曾提及流亡经历对你的艺术创作起了关键作用。

赫什阿里: 我在伊朗革命之前很早就离开了那里,大约20年前回去过一次,发现整个社会完全变了,我并不喜欢这种体验。尽管我说波斯语,但那里的人说话的方式以及表达的内容于我是陌生的,交流变得困难。经受压制后的人们,没有思想和表达的自由,没有基本权利,个人观点也得不到尊重。我怀着悲伤离开了伊朗,觉得自己是个局外人,决定再也不回去了。自由是每个人的基本权利,政府应该保证人民的权利,否认这种权利是对文明社会的压制。

人物周刊:古往今来的女性艺术家和她们的作品,有没有你特别欣赏的?

赫什阿里:我欣赏艾格尼丝·马丁(Agnes Martin)的作品以及她的思考方式,我也欣赏乔治亚·奥基夫(Georgia O’Keeffe)在作品中对欲望的表达和她对大自然的爱。

《喀迈拉》 2020

中国文化,贴近我心

人物周刊:听说你儿时就接触过敦煌艺术,2018年的敦煌之行和你此前的印象及期待一致吗?

赫什阿里:在4至13世纪,来自世界各地的游人聚集于此,这里是各种语言、宗教、食物和风俗的大熔炉。我被戈壁和塔克拉玛干沙漠深深吸引,甚至可以想象并听到许多个世纪以前商队骑着骆驼穿越无人沙漠抵达敦煌时大风呼啸的声音……那定是一种神奇的经历!

当我亲眼见到莫高窟的洞穴和庙宇,那种神奇的体验并不亚于从前的传说。我还记得,自己被壁画的光辉与上面斑驳的颜料迷住了,那些颜料来自丝绸之路上的不同地方。这些色彩仿佛在向我倾诉,阿富汗的天青石、中亚的绿松石和中国的孔雀石。同样令人感到震撼的还有飞天的画像,他们弹奏着音乐在空中飞舞,展现出各种曼妙姿态并且处于不停的运动中,你无法只定睛于某个点而忽略下个画面,变幻莫测的形象深深嵌在这些惊艳绝伦的壁画之中。

人物周刊:你曾表示:“对我而言,其他文化如同一面镜子,折射出我自己。”你也表示对东方文化颇有亲近感。

赫什阿里:当我们无意了解某种文化时,我们的认知也受到限制。让我着迷的是,接收其他文化时,我们的知识结构和理解力都会得到扩张和提升。所以我一直认为,其他文化如同一面镜子,经由我自己的认知和信仰折射,将帮助我克服无知和偏见。我的世界观深受当今科学知识及万物相关联理念的影响。而这种互通的理念深植于东方文化的哲学传统中。我对东方文化一直以来都颇有亲近感,尤其是中国古代诗歌和绘画。中国文化贯穿我的人生,贴近我的内心。

人物周刊:听说你对中国诗歌也颇有研究,哪些中国文人的作品曾深深打动你?

赫什阿里:居家隔离期间,我常常透过工作室的窗户观看外面的树木花草,我从大自然中得到慰籍。这段时间我开始读唐代诗僧寒山的作品,他描绘自然的手法、面对风景的冥想给了我许多安慰。他在作品中写道,“岩前独静坐,圆月当天耀。万象影现中,一轮本无照。廓然神自清,含虚洞玄妙。因指见其月,月是心枢要”,传达出他对于光影本质的认识。寒山透过这首诗,借物喻境,拱托出他超然自得的心的证境。在另一首作品中,他写下“助歌声有鸟,问法语无人”。对我而言,他的作品让我直面宇宙的轮转运行。

人物周刊:你曾在艺术作品中引用过鲁米的诗歌,借用了他诗作中“山峦、风声、回响”等意象,哪些波斯诗人对你产生过影响?

赫什阿里:鲁米、哈菲兹、萨迪、莪默·伽亚谟等人的诗作自幼年起就陪伴着我,且一直关联着我的人生之旅。通过不同时期重读他们的作品,我对人生意义有了不同层次的理解。在此,我想引用13世纪波斯诗人萨迪的诗句:“亚当子孙皆兄弟,兄弟犹如手足亲。造物之初本一体,一肢罹病染全身。为人不恤他人苦,活在世上妄称人。”这首诗是萨迪人道主义思想的集中体现,现已作为座右铭悬于联合国总部大楼入口,成为国与国之间和平共处的行为准则。我想,今天的世界,更需要这样一种四海之内皆兄弟的全球视野。

中国人物类媒体的领导者

提供有格调、有智力的人物读本

记录我们的命运·为历史留存一份底稿