金陵八家之龚贤 忽有山河大地

明末清初著名画家龚贤,是金陵八家代表人物之一,又名半千。在我看来,他画作中的浓郁情绪,正是诗意的释放。

龚贤《山水图卷》局部

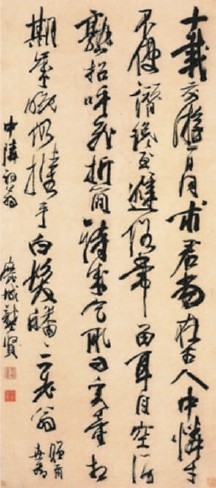

龚贤行草七律诗轴之结构源自米芾

诗人龚贤试图将他的思想编织在他黑乎乎的画作里。多年来,他对“元四家”手摩心追,结果,却能完全抛弃了那种远离尘世的近乎洁癖的悠远的淡,重新打开一扇门。他将墨色皴擦得黝黑幽暗,那是他自己独有的梦的语境。猛然闯入的人会觉得触目惊心,惊愕得说不出话来。仅凭这一点,在晚清,龚贤获得了与八大山人、石涛近乎齐名的地位,堪称开创自家面貌的大师。如今,又是几百年过去,能清晰读懂他梦呓的人依旧不多,欣赏者大多闪烁其词。然而,这正是中国画含混模糊的魅力所在。

苇丛中清浅的“白龚”

龚贤并非从一开始就摒弃那种迷人的淡,毕竟那是文人性情高洁的象征。早期的龚贤,被称为“白龚”。几缕淡痕,相当克制的枯寂的树木,像冷傲寒士,性情凛然,仅靠着河对岸吹来的干净的风便能度日,俯视着世俗里的苟且。大家公认,那种枯笔在宣纸上的摩擦,越浅越好。浓重便是俗,浓重便意味着无法拨云见日。

试读“白龚”:几道横亘的浅浅的灰,是深秋的苇塘,芦苇们已经枯寂得不成样子。近处一棵歪着身子的树,茂密成一团,像是纸张受潮晕染出来的霉点,产生明显的间离效果。远近两条船,笔墨简洁得比昆曲的舞台更加抽象。大片留白。龚贤将这一清淡的梦境晕染得相当成功,很多学术界人士因此将他类比为西方的印象派大师。

然而,龚贤并非刻意玩弄笔墨的游戏,他本人亦是相当的入戏。他喝了点酒,在梦里醉了,题跋如是说:“一罾明月照秋江,跳踯徐窥银鲫双。醉后老渔歌一曲,梨园婀娜不成腔。”

这种渔歌的腔调,使人联想到元人吴镇。吴镇是“元四家”里出世最为彻底的一位。他整日画着与渔父有关的主题,潇洒地将自己系在一艘小船上浪迹天涯,并唱出禅意浓郁的渔歌,摆明了不与元朝统治者合作。

眼下,龚贤与吴镇不期而遇。他们同样生不逢时。

1644年,正值青壮年的龚贤,在秦淮河畔参加复社的活动,豪情满怀。正过着“往来唱和无虚日,泛舟于桃叶渡,珠帘画舫,荡漾清波”理想日子的龚贤,当然无法预料接踵而至的兵荒马乱。正是这一年,李自成在西安建立“大顺”政权;崇祯皇帝在景山自缢;满洲贵族调满、蒙、汉兵倾巢出动,多尔衮率领南下……

时局突变,士人何去何从?茫然四顾,倪元璐、黄道周等人自杀了;钱谦益、程正揆等人投降了;髡残、渐江、八大山人等人出家了……

历史不等你主动做出选择,更多时候,人只能是被选择。1645年,龚贤为了谋生居住在扬州,亲历了这座城市历史上最为黑暗的时刻。清兵疯狂屠城,八十万人死于血光之中。龚贤居城北郊,虎口逃生,后来赋《扬州曲》二首,记破城后惨状。龚贤虽然幸免于难,但余生不可能将这段触目惊心的灾难完全抹去。他揣着巨创的阴影,心有戚戚地编织残梦。于是,闪回到这一幕——他情不自已地模仿着吴镇唱渔歌,“梨园婀娜不成腔”,喝着忘忧的酒,流着故国的泪。

龚贤是个性格相当保守的人,他发不出徐渭那样的极端呼喊,亦不能像石涛和尚那样“拈秃笔,向君笑,忽起舞,发大叫”,更没有八大山人那般奇崛的胆量,对着宇宙虚空发出千钧一发的叩问。他只能做个表面平庸的人,一面靠教书维持生计,一面在饱读诗书中进行玄思。

“黑龚”的精神荒原

我曾在一篇小文里读出龚贤的个性。他写米氏云山——年幼时候,面对米氏云山图,龚贤“惊魂动魄,殆是神物”,几次提笔想要临摹,但舌尖舔着笔尖,犹犹豫豫,许久都无从下笔。原因何在?胆怯,气缩,对于米芾那种不羁的气魄完全摸不着脉。转瞬,四十年过去了,龚贤的脑海常常浮现米氏云山的气息,像是无意中,他得到了要领。他悟到,读书养气是急不来的。“余尝终日作画,而画理穷。或经时间作,而笔法妙。”由此得知,龚贤的思考是循序渐进的,他并非顿悟的天才,而是渐悟的苦行僧。专注于读书养气,他是个老老实实画画的人。

困苦磨砺,让龚贤的笔墨日益纯熟、苍老,越发贴近自己内心。他的个性,注定不能进行宣泄式排遣,而是用笔墨忧郁地玄思。他在宣纸上不倦地渲染,一层又一层地积墨。不觉间,他的梦境,恍然变了模样。

忽有山河大地,山石滚滚而来,方向自远古。群山压顶,树木茂密,挤挤挨挨地浓烈成一丛深林。一切离你很近,似乎是用放大镜彰显石头的肌理。石头野蛮荒凉,自盘古开天,它们便是那种原始的样貌。一切无人迹、无人踪,彻头彻尾的荒。大荒,洪荒。时间停滞。

历经多年沧桑和玄思的龚贤,对时空问题产生了执念。他用笔墨沉思。画风转变,由浅淡走向深沉。“白龚”转身“黑龚”。

“青天无尘,明月常新……不陋今世,不荣古春,惟芦中人。”又有诗:“雪来深树枝枝动,夜久路零知叶重。喧寂于心非外求,泉声不乱幽人梦。”时间的车轮不能碾压他的梦。他本人,即是不向外求的幽人。

“杈枒老树护山门,门外都无碑碣存。正殿瓦崩钟入土,空余鹳鹤报黄昏。”在时间里,人迹消逝,空余一个黄昏。

龚贤不再哀伤。故国情思,时运不济,不再引发他的悲叹。他看透,这些无非时间的游戏,即使荣耀一生,到头来,还是落一个“碑碣无存”。人生苦短,永恒的,是天地大荒。浓墨之黑,是龚贤的新一重梦境,黑得深邃,黑得睿智。梦的主题,不再是“隐逸”,而是永恒的荒原。与之对视,你将遭到重重一击。

寂寞身后事

一个精神的巨人,在现实里,是柔弱的文人。

1687年春夏之交,孔尚任在扬州召开“春江社”诗会,在座的龚贤已经是69岁的老人。这一次,龚贤与孔尚任一见如故,建立了深厚的友谊。孔尚任座上,常有名流贤士。石涛、查士标等人,都是他的座上宾。孔尚任是个相当有个性的人,他不好好给清朝当官,而是对戏剧创作有执念。为了给《桃花扇》的创作搜集素材,孔尚任与明代遗老密切接触,多次宴请他们畅叙,最后不惜丢了官位。这是后话。

两年后,孔尚任专程赴南京,到龚贤隐居的清凉山拜访。龚贤带好友参观了自己清贫的“半亩园”,顺便展示了王石谷画的《半亩园图》,上有他自己的长跋:“清凉山上有台,亦名清凉台。登台而观,大江横于前,钟阜横于后。左有莫愁,勾水如镜;右有狮岭,撮土若眉;余家即在此台之下。转身东北,引客视之,则柴门犬吠,仿佛见之。”田园柴扉,是战乱洗劫后的龚贤幽居。清凉山上的四五间房舍于龚贤来说,已经是安稳的归宿,他在此赋诗作画教学,别无所求,“忆余十三便能画,垂五十年而力砚田,朝耕暮获,仅足糊口,可谓拙矣!”龚贤其人是如此朴实。

继而,在秉烛夜谈中,龚贤为孔尚任追叙亲身经历的明朝旧事。或许,他会追忆到,自己13岁的时候曾拜董其昌为师,后来经同门师兄杨文骢介绍,与马士英交好。继而,他追忆到自己的家道中落、幼年丧母、早年丧妻……后来,又零星聊起文人朋友们的命运,周亮工、李渔等人,时代跌宕,个人的忧戚实在不足为道,只能将无尽的感慨抒发于静夜中。

我猜,《桃花扇》的某个细节,一定有龚贤命运跌宕的身影。

晚年,龚贤贫病交加。因缘交错,龚贤的死,据说也与孔尚任有关。在为孔尚任创作《石门山图》(石门山是孔尚任故里)的过程中,他遭南京的权贵强行索书,含恨而终。他家贫不能具棺葬,孔尚任怀着极度的伤感为其料理了后事,并“抚其孤子,收其遗书”……那种凄凉的结局,让人不忍怀想。

如今,南京的清凉山公园内,仍有龚贤的半亩园旧居。世人多不知龚贤是谁,也难以读懂他黝黑的画作。旧居前的龚贤雕像,清癯矍铄,像生前一般寂寞。想起龚贤那首题画诗:“此路不通京与都,此舟不入江和湖。此人但谙稼与穑,此洲但长菰与蒲。”孤独的龚贤,是他心灵世界的富足者,虚怀若谷地呈现“一花一世界”的清凉境界。由画而得知,他胸中不仅装着丘壑,而且,是远古的山河大地。

来源 北京晚报