郑岩|逝者的“面具”——论北周康业墓石棺床画像

2020-12-16

2020-12-16

郑岩

本文原载于郑岩:《逝者的面具——汉唐墓葬艺术研究》,北京:北京大学出版社,2013年,第219-265页

2004年在陕西西安北郊上林苑住宅小区基建工地发掘的北周天和六年(571)康业墓是近年来一项重要的考古发现。墓志称墓主康业为康居国王后裔,曾任魏大天主等职。墓内发现一具带有围屏的石床,围屏上有阴线刻的画像,局部残留贴金彩绘痕迹。

同样形制的石床此前在洛阳北魏墓中就有所见,研究者习称之为“石棺床”(有关研究见林圣智:《北朝时代における葬具の图像と机能—石棺床围屏の墓主肖像と孝子传图を例として》;山本忠尚:《圍屏石牀の研究》)。在埋藏地点和年代上与康业墓石棺床最接近的是西安北郊炕底寨北周大象元年(579)同州萨保安伽墓石床。但安伽石床上空无一物,因此发掘者慎重地将这种结构称为“围屏石榻”。与安伽墓的情况不同,康业的遗体即安置在床上,据此可知康业墓石床的性质确实为葬具,故本文仍沿用“石棺床”一名(徐坚《初学记》卷二十五引服虔《通俗文》论汉代床榻尺度:“床三尺五曰榻板,独坐曰秤(枰),八尺曰床。”折合今制,则榻长84厘米,床约长192厘米。(孙机:《汉代物质文化资料图说》增订本)据此,这种兼供卧、坐的家具,仍以称作床为宜(杨泓:《考古学所见魏晋南北朝家具》。扬之水、孙机、杨泓、林莉娜:《燕衎之暇——中国古代家具论文》。张广达据唐姚汝能《安禄山事迹》卷上记载的“禄山胡服坐重床”认为这种形制的葬具与粟特王座有关,“现今世界各大博物馆所藏的中国出土的所谓‘石棺床’,应当也是‘重床’”((张广达:《再读晚唐苏谅妻马氏双语墓志》、《文本、图像与文化流传》))。但目前难以肯定各地出土的石棺床都与粟特人有关。进一步考虑到墓葬的特殊环境,作为一种葬具,这种构造仍以沿用原“石棺床”一名为宜。关于这个问题最近的讨论,参见滕磊:《一件海外回流石棺床之我见》)。

考古材料的发现往往是偶然的,但是我们应当将这些材料置于学术史的背景下来观察,唯有如此,新材料才有可能和既有的知识形成一种对话,从而激发出新的认识。大致说来,与康业墓相关的学术课题主要有两个:其一是长期以来关于丧葬画像(包括彩绘壁画、画像石和画像砖等各种形式)的研究;其二是最近十余年来关于入华西域人丧葬美术的讨论(这些材料主要包括发现于陕西西安北郊北周大象元年(579)同州萨保安伽墓、大象二年(580)凉州萨保史君墓、发现于山西太原晋源区王郭村的隋代开皇十二年(592)虞弘墓和缺少纪年的甘肃天水石马坪文山顶墓等。历年来流散于海外博物馆和私人手中还有不少此类材料,形制比较完整有约1922年河南安阳近郊出土的一具石棺床、近年日本Miho博物馆新购进11件汉白玉浮雕加彩贴金壁板和一对门阙,以及曾在巴黎吉美博物馆展出的另一套比较完整的汉白玉浮雕加彩贴金石棺床等)。

学者们之所以持续关注墓葬内的画像,一个很重要的原因是壁画、画像石、画像砖等材料最接近传统美术史的核心——绘画史。然而,一座较为完整的墓葬与便于移动的卷轴画不同,它使得美术史视野中的“绘画”在一个功能性场所中获得了内在的结构性联系。这样,我们在研究作品内容与形式等内部元素的同时,也有机会思考作品与这个特定场所之间的关系,还有可能进一步将作品与具体的人物甚至事件联系在一起。

那么,如何解释墓葬中的画像,如何证明、寻找和建立画像与墓主之间可能存在的关联呢?按照已有的习惯做法,我们可以按图索骥,根据墓葬画像来探讨墓主的身份,或者根据墓志反映的死者身份与生平来解释画像。在以往关于入华西域人墓葬的研究中,学者们也常常以图像与文字相对照,利用图像材料补充和构建文化交流的历史。此类讨论大大突破了原有的学术视野,使得历史学与图像研究联系在一起,也使得考古材料得到了多层面、多学科的解释。然而,这些研究思路和方法也必须时时经受新材料的检验,并在这一过程中逐步得到完善和发展。康业墓的价值不仅在于为研究上述课题提供了新材料,更在于它向既有的阐释方法和理论提出了新挑战。

发掘简报对于康业墓石棺床画像提出了一个重要的解释,即认为每一扇屏风画像中的主要人物是墓葬的男女主人。作者没有提供直接的论据,画像本身也没有题记可资利用,所以这个解释目前仍停留在假说的层面。但在我看来,考虑到这些画像所在的环境——墓葬,将画像中的主要人物认定为墓主是目前最具有说服力的判断。反过来,如果我们试图探索另外的解释,例如,证明这些人物是佛教、道教、祆教等宗教中的尊像,或者是民间信仰的其他神明,或者是历史人物,那么我们就会发现相关的论据更难以寻找。

简报中的这种看法是本文的一个重要前提,遗憾的是,这种看法并没有文献或题记的佐证。这种“遗憾”的存在源于长期以来一种惯有的思路,即图像的解释必须得到文字材料的支持。但是,有多少文献直接记载了地下出土的考古材料?没有题记的佐证,我们就束手无策了吗?(实际上,如果一个画面的主题可以被当时的人轻易辨认出来,是没有必要添加那些标注性题记的)在我看来,正是这种“遗憾”反过来可以激发我们进一步观察图像的内部特征以及图像之间的逻辑关系,激发我们思考图像本身以主体“史料”的身份呈现于研究过程中的可能性。在本文中,图像不再是附属于文字的、可有可无的“插图”;文字的意义在于让站到前台来的图像发出其特有的声音,如果删去本文的图片,这篇文章的文字也将变得无法阅读。

基于以上的认识,本文的重点不在于考证这些画像的主题,或通过画像主题来研究康业的生平,也不在于详细研究其中车马、仪仗、服饰、家具、建筑的名物和形制等物质文化的问题,文章试图在另外两个层面上展开:第一,尝试性地讨论图像形式内在的逻辑关系;第二,将第一个层面的研究进一步与对历史问题的讨论联系起来。前一个层面的入手点不是“画什么”,而是“怎样画”,目的是观察6世纪绘画艺术中一些具有普遍性的特征;在后一个层面上,我试图探索由图像形式分析进入历史研究的可能性。另外,在此基础上,本文还将从特殊性和一般性两个方面来思考墓葬画像的功能。

一

康业石棺床上立四块石板,内面均刻有屏风画像。与此前发现的安伽、史君、虞弘以及流散海外的多套西域人葬具上的画像相比,这套画像具有明显的特点:其一,画像中所有人物、动物、景物均以流畅细密的阴线表现,而不是入华西域人墓葬中常见的富有立体感的浮雕,其技术更接近于洛阳北魏晚期葬具画像;其二,画像题材较为单一,不见其他几套葬具上狩猎、会盟、节庆、丧葬等复杂的题材,明显与祆教信仰和习俗相关的内容并不多见。

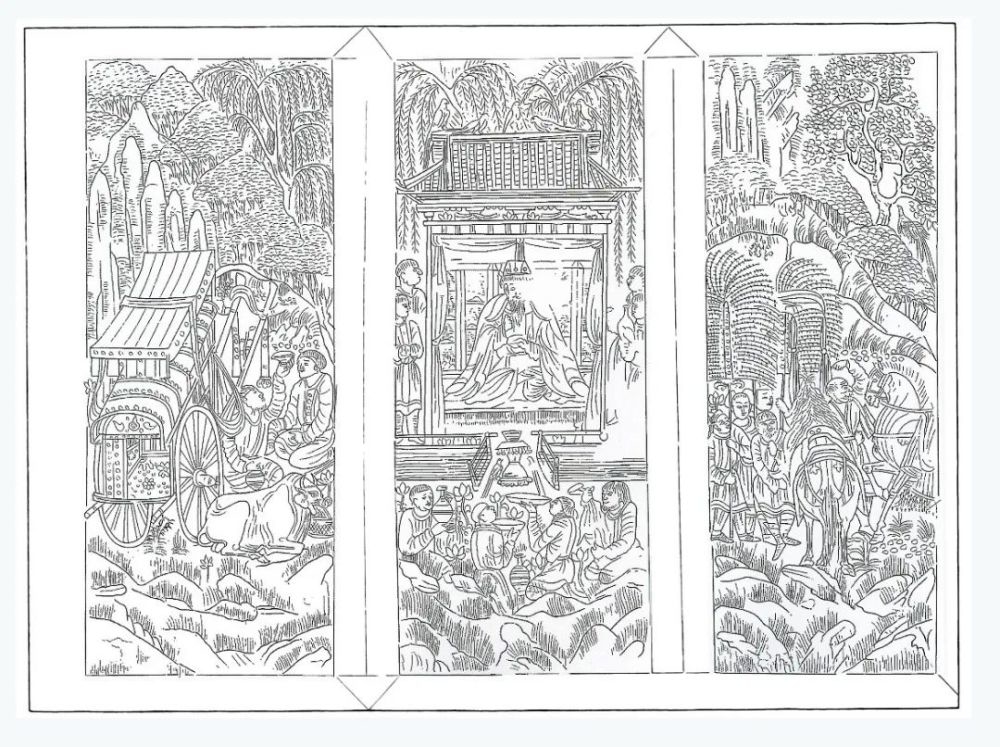

图1 陕西西安上林苑住宅小区北周康业墓石棺床画像编号示意图(刘婕制图)

为了便于叙述,本文自西壁南侧第一幅起,经正壁(北壁),到东壁南侧第一幅为止,将这套画像依次编号为“画1”至“画10”(图1)。根据形式的差别,这套画像大致可分为三组,第一组包括画6、7、8三幅,第二组包括画4、5两幅,第三组包括画1、2、3、9、10五幅。因为简报对画像有较详细的描述,本文又配有图片,故在此不对画像作重复描述。

初步看来,这套画像的排列有一定的规律,但并不十分严整。第一组中的画7描绘了墓主正面端坐于屋宇内,前面和左右有众多侍者,两侧的画6、8分别描绘牛车与鞍马。按照北魏、北齐墓室壁画常见的布局,画7应当居于正壁中央,但由于石棺床正壁用两块同样大小的石板构成,画幅不宜设计为奇数,故不存在居于正中央的画幅,所以只在正壁东部石板上构成以墓主正面像为中心、两侧辅以牛车鞍马画像的布局。第二组画4、5是一种形式特别的出行图,画4刻画墓主骑马出行,后有持伞、扇的侍从。画5为墓主夫人在众多侍女的陪伴下缓步前行。两幅画像中的人物行进方向相同,或可看作男前女后的一个行列。在第一组画像的位置确定后,第二组画像列于正壁的西部,让出侧板,以便使第三组画像中的1、2两幅与9、10两幅左右大致对应。画3可能是在设计时最后添加进去,以求结构完整。第三组画像皆为宾主在树下谒见对谈之类,画像中主要人物为男性者有两幅,为女性者有三幅,如果加上前述两组中的男女主人像,则男女主人出现的次数恰好相等。这种情况是巧合还是有意为之,尚无从推考。

研究者习惯于将墓葬中表现人物宴乐、出行、社交活动的画像称作“现实生活题材”,认为这类叙事性画像与墓主生前具体的经历有关(认为墓葬画像是墓主生前事迹的反映,这种思路至少可以追溯到清《金石索》。实际上,有必要对于这种思路进行检讨。详郑岩:《“客使图”溯源——关于墓葬壁画研究方法的一点反思》)。研究者对康业石棺床画像的性质曾提出一种解释,如曾布川宽认为这些画像表现了墓主夫妇生前的经历;乐仲迪(Judith A. Lerner)认为石棺床正壁的六幅画(画3—8)可能联系在一起,表现了墓主的旅程。但是,近年越来越多的考古发现和相关讨论却显示出墓葬画像与死者的关系要比我们想象的更为复杂。一方面,我们可以找到一些例子来证明墓主与墓内画像关系密切,如《后汉书》记载了赵岐在墓中画像的事迹(《后汉书·赵岐传》),巫鸿认为东汉的儒生武梁生前参与了自己墓祠的设计,曾蓝莹也曾论证洛阳北向阳村北魏孝昌二年(526)元乂墓星象图与死者本人的联系。另一方面,我们也不能排除相反的例子。例如,邢义田和曾蓝莹等都讨论过作坊和绘画格套在汉代画像石生产中的作用;从《洛阳伽蓝记》的记载来看,北魏许多葬具是在城内奉终里的作坊里制作的(见《洛阳伽蓝记》卷三所记汉代人崔涵复活的故事);贺西林和邹清泉还认为北魏画像葬具中的一部分属于朝廷诏赐的“东园秘器”之一。因此,一套画像既可能在死者生前或其家庭严格的控制下来制作,也可能由工匠比较自主地进行生产。在更多的情况下,工匠往往是根据现成的画稿来制作画像,而丧家不一定对画像的内容提出过于具体的要求。概括地说,这些画像首先属于一个大的图像系统,这个系统的“著作权”和使用权不是某个具体的人,而是一个时代特定的社会阶层或团体;在这样的前提下,一个属于这个特定时代和阶层、团体的人可以利用这个系统中的资源来表达独特的思想。这两个层面彼此并不矛盾,但应分别加以讨论。康业墓石棺床画像即可视为这方面的一个例证。

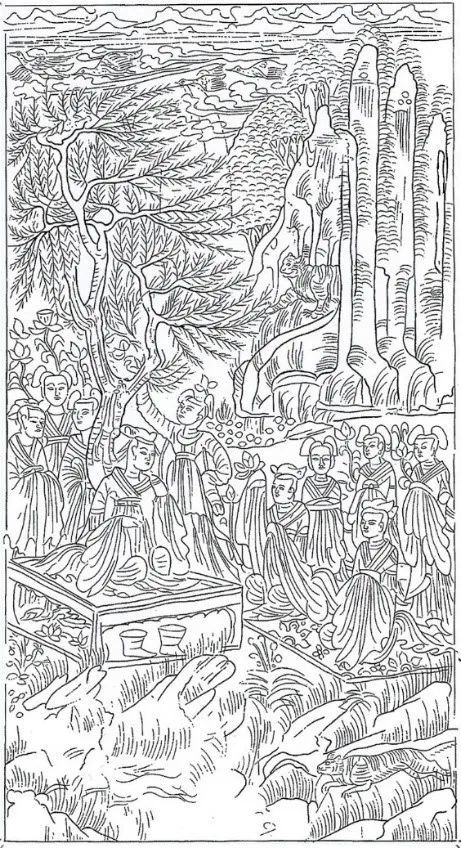

图2 陕西西安上林苑住宅小区北周康业墓石棺床第一组画像

我们先讨论第一组画像(图2)。

画7中央为墓主正面像,是这组画像的核心。图中康业坐于一屋宇内,两侧各有两位侍者,屋宇前又有四位侍者,侍者以及建筑与景物的刻画,使得主要人物成为画面的焦点。这里我们必须慎重地使用“肖像”一词,这一画像并不是要着意表现墓主的五官特征。我观察过原石,发现画像中康业的左眼和左耳的线条刻画不清,尽管这种缺陷有可能通过彩绘来弥补,但这至少说明当时的工匠并没有特别留意其面部的雕刻。正像在年代相同的太原王家峰北齐武平二年(571)太尉、武安王徐显秀墓壁画所见到的那样,这些画像大都千人一面,创作者的兴趣在于通过墓主的姿势、角度、服饰、家具、器物、建筑,乃至侍者和自然环境,来表现墓主非凡的地位与仪态。画像中的人物虽实有其人,但画家却并不是着意去表现其独特的相貌,而是要依据人们共同认可的一种审美标准来表现心目中最理想的形象(郑岩)。

图3 朝鲜平壤安岳357 年冬寿墓墓主像

值得注意的是,画7中的康业右手上举,左手似置于腰间,这种奇特的姿势应是图式旧制的“遗型”(“遗型”是考古类型学中所讲的器物中形式尚存却失去了功用的部分)。朝鲜平壤安岳发现的曾任前燕司马,后亡命高句丽的冬寿墓(357)的墓主像右手执麈尾,左手拥隐几(图3)。到了6世纪,麈尾与隐几已不再时髦,因而也就从这种传统的画像中退场,但人物的姿势却保留了下来。

这种正面的墓主像可以上溯到汉代(河北省文物研究所:《安平东汉壁画墓》)。东汉末年到魏晋时期,在辽宁辽阳地区的石板墓中常见在墓室中辟出单独耳室对死者画像进行供奉。在辽阳上王家村西晋墓右耳室所绘墓主像正面端坐于榻上,手执麈尾,旁有“书佐”等使吏,曲屏环列,上张带莲花和流苏的覆斗帐。5世纪初平城地区的北魏墓葬继承了这种正面像的传统。墓主一般是坐在帷帐下、屏风前,衣服华丽,相貌端庄,山西大同沙岭发现的太延元年(435)任侍中、平西大将军等职的破多罗氏父母合葬墓正壁画像,以及该墓漆棺上发现的同样格局的墓主像,都是典型的例子。所不同的是,这种正面的墓主像随着多室墓的消失和单室墓的流行,逐步转移并固定到墓室的正壁上,这在6世纪北齐墓壁画中成为一种定制。北齐徐显秀画像还采用了诸如貂裘之类的服饰和周围众多的侍者,以及鞍马牛车来表现人物特殊的身份与地位,反映了时代风尚的变化。

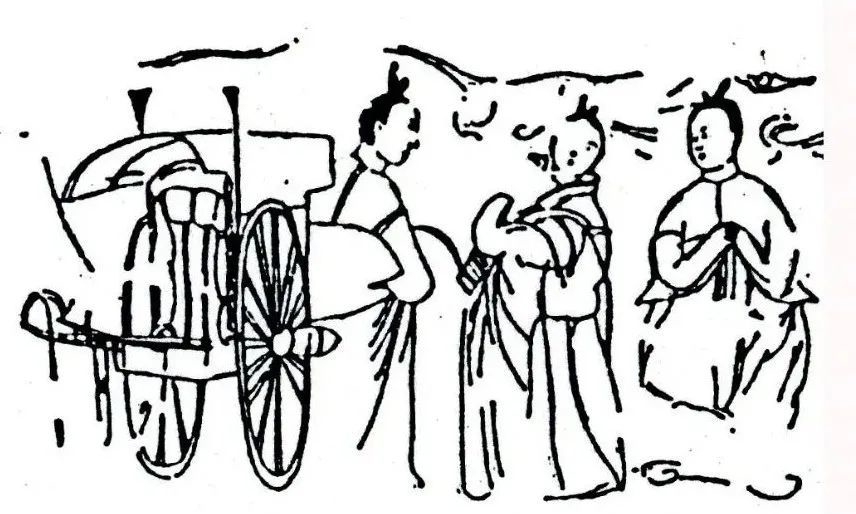

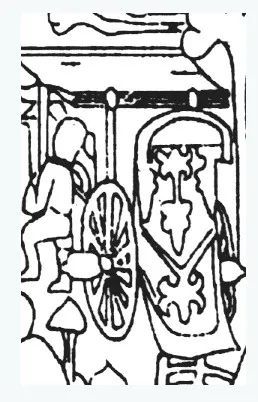

画7两侧的画6、8分别描绘牛车与鞍马。牛车、鞍马是两晋南北朝艺术中相当常见的题材,较早的例子见于洛阳西晋墓,其中的出行仪仗俑群即以牛车和鞍马为中心(详细的论述见杨泓:《谈中国汉唐之间葬俗的演变》、《北朝陶俑的源流、演变及其影响》两文)。陕西耀县隋开皇八年(588)徐景辉造像背面中层刻男子骑马,女子乘牛车,分别有“父徐默”、“母毛罗束”的题记,是已故父母的形象。据此可知,鞍马牛车分别为男女主人的出行所用。但是,这种对应关系有时并不严格,康业墓画7中只有男性墓主一人,而牛车、鞍马齐备,这与济南马家庄北齐武平二年(571)祝阿县令□道贵墓的情况完全相同;而在北齐徐显秀墓壁画中,牛车、鞍马与男女主人的位置相反,可见工匠在创作时随意性较大。

图4 济南马家庄北齐□道贵墓西壁画像局部

图5 甘肃天水石马坪北周至隋石棺床画像局部

图6 美国纳尔逊一阿特金斯美术馆所藏洛阳北魏石棺孝子王琳画像

像许多例子中所见的那样,这组画像的车马上也无乘者和骑者,虚位以待画7中的墓主。画6中的牛从辕轭下卸出,卧于车旁吃草,两位胡人车夫在一侧饮酒,表现出一派闲适的气象(卸套的车和牛曾见于山东沂南北寨东汉墓画像石、甘肃酒泉西沟魏晋墓和敦煌佛爷庙湾37号西晋墓画像砖)。最引人注目的是其中的车和画8中央的马皆作背面。车与马的侧面较长,正面与背面较窄,所以侧面的角度最适宜表现其外形特征,而正面和背面则需要根据透视对深度进行“压缩”(foreshortening),在刻画时难度较大。这些细节看似新奇,却不是康业墓画像作者别出心裁的创造。正面或背面的马与车在汉代画像中即有所见,形象大都比较简单(郑岩、缪哲)。6世纪的作品也可见到一些精彩的例子,在济南马家庄北齐□道贵墓西壁有一牛车,似是正面,其表现难度与背面相同(图4),甘肃文山顶天水石马坪墓石棺床正面最左端围屏上的一乘牛车应是背面(图5)。背面的马见于美国纳尔逊——阿特金斯美术馆(Nelson-Atkins Museum of Art)所藏北魏晚期孝子石棺(图6)。这具石棺早年出土于洛阳邙山,其中用两段画像表现孝子王琳的故事,第一段为赤眉军俘获并要吃掉王琳的弟弟,王琳跪在地上请求替代其弟。在这一段中,一位赤眉军将领从山林中骑马迎面走来。在画面第二段中,被感化赤眉军释放了王琳兄弟,转向山中走去,其中的马为背面而略作侧转。康业墓画8中的马则完全是背面的,难以完整地传达出马的形象特征。但有趣的是,其右侧又有一匹侧面马的前半身,一背一侧,像机械制图中两个角度的正投影图,互为“注脚”;而侧面的马不完整,避免了喧宾夺主。这两幅画面皆作俯视的角度,由近到远的山林增加了画面的景深,再加上车马角度的独特处理,使得画面呈现出相当复杂的结构。

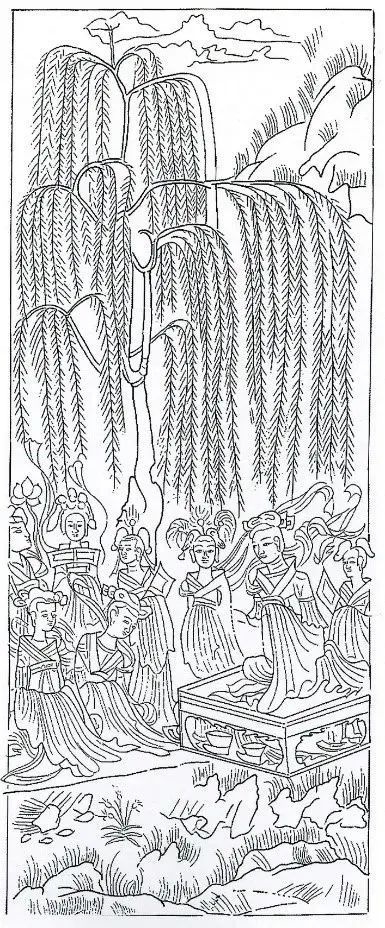

图7 陕西西安上林苑住宅小区北周康业墓石棺床第二组画像

接下来讨论第二组画像(图7)(林圣智对康业石棺床围屏的分组有不同的意见,他根据石棺床围屏画像“三幅成组”的规律,将画3归入第二组。认为画3、4、5是“以男主人骑马出行为中心”,两侧分别为“女主人会见女宾”和“女主人出行”,这样,“若将中央两块石板相比较,骑马出行与墓主宴饮所在的位置一右一左,正好相互对称”。在我看来,这套画像似未严格遵循“三幅成组”的规律,其两侧板的画像均为两幅。画幅3虽然比第三组的画1、2、9、10略窄,但基本构图和内容却较为接近,所以我将该图归入第三组;其画幅缩窄的原因可能与其位置有关,即必须保持石棺床正面画像大小的统一)。

图8 山东临朐海浮山北齐崔芬墓墓主画像

与第一组画像静态的场景不同,第二组画像是动态的。画4中墓主骑马的形象缺少创意,无须过多讨论。画5刻画了女主人在众多侍女的簇拥下缓步出行的场面,其基本人物关系与龙门、巩县石窟帝后礼佛像相似,也与山东临朐冶源北齐天保二年(551)东魏威烈将军、南讨大行台督军长史崔芬墓的画像比较一致(图8)(对崔芬墓壁画的讨论见郑岩《崔芬墓壁画初探》一文)。画5的处理相当成功,人物衣带飘飞的画法与纳尔逊孝子棺上舜之二妃和董永故事中的女仙形象如出一辙。同样的形象也见于山西大同石家寨北魏延兴四年至太和八年(474—484)入葬的瑯琊康王司马金龙墓出土的漆木屏风和传世的《女史箴图》、《洛神赋图》。人物身后飘扬的衣带、伞扇向前上方聚拢的线条产生出明显的动势;人物重复的姿势又使画面充满韵律感;人物前后透视关系的处理,以及最后一位侍女拉开一步、倒数第二位年轻侍女略微转身等细节,使得画面更为丰富。

图9 山西大同石家寨北魏司马金龙墓漆木屏风班婕妤画像

画4和画5中男女主人行进的方向一致,可以看作前后连属的关系,北齐崔芬墓墓主像就是这种男前女后的格局,只不过后者男女墓主皆徒步行走。画4男主人骑马,女主人步行,这种男女不一致的现象,在《女史箴图》和司马金龙墓屏风所见的班婕妤故事中即可见到(图9)。班婕妤图所表现的虽是一个特定的故事情节,但其中所反映的男女尊卑观念在古代却具有普遍性。

这组画像可以看作卤簿图的一种简化版本。周一良对南北朝卤簿图的流行曾有过专门讨论,指出这类绘画作品在当时是一些人炫耀自己身份的工具。这种表现出行的画面可以追溯到汉代画像中的车马行列,余脉则一直延续到晚期《乾隆南巡图》之类的画作。自汉代的车马行列画像,以迄大同沙岭北魏墓壁画中的牛车仪仗,这类绘画多是通过浩大的出行场面来表现人物显赫的身份(许多研究者习惯通过对照文献记载的车舆制度来判定汉代出行图中主要人物的身份。但也有学者注意到,墓葬中有些车马行列的规格超出了死者官爵的等级,可能并不是现实生活的如实写照,而反映了当时人们的愿望(林巳奈夫:《后汉时代の车马行列》)。然而,正是因为有着制度的存在,僭越才有其意义)。与汉代传统不同的是,康业墓画4、5所见的不再是无限铺张的场面,而更加重视对于人物仪态的刻画,往昔积极精进的追求,已经被内敛细腻、从容优雅所取代。

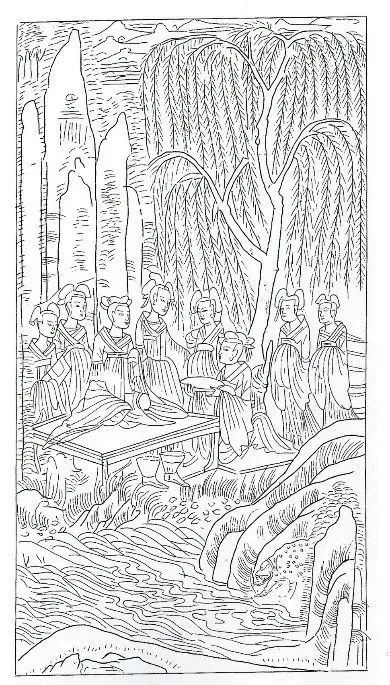

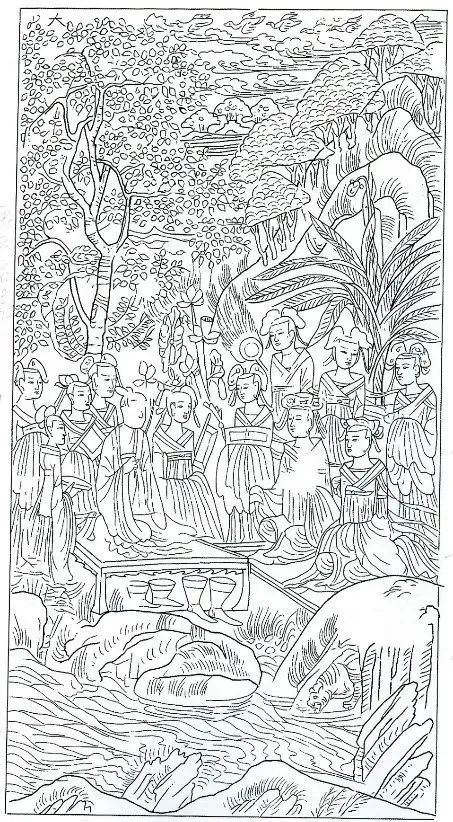

图10 陕西西安上林苑住宅小区北周康业石棺床画1

图11 陕西西安上林苑住宅小区北周康业石棺床画2

图12 陕西西安上林苑住宅小区北周康业石棺床画3

图13 陕西西安上林苑住宅小区北周康业石棺床画9

图14 陕西西安上林苑住宅小区北周康业石棺床画10

我用较大的篇幅来讨论第三组画像(图10-14)。

与前两组画像内部彼此关联的情况不同,这组画像彼此独立,散布在整套围屏不同的部位,但各个画面的构图有一些共性,可以概括为几点:一、均为群像组合,画中一男子或女子坐于小榻上,作半侧面,似可认定为墓主夫妇,男女主人周围有众多侍从或宾客,这些人物或坐或立,有的似乎在聆听主人的谈话,其位置姿态虽略有主次,但地位显然都低于墓主夫妇;二、所有人物都身处山林中;三、所有人物皆集中在大树下。

图15 河南洛阳北魏元谧石棺郭巨画像(郑岩绘图)

在以前发现的材料中不难找到具有类似特征的画面。第一个例子是1930年洛阳城西出土的北魏正光五年(524)赵郡贞景王元谧石棺两侧的孝子、孝孙画像(该石棺现存美国明尼阿波利斯美术馆(The Minneapolis Institute of Arts))。根据题记,画像中有丁兰、韩伯余、郭巨(图15)、闵子骞、眉间赤、伯奇、董笃父、董永、老来(莱)子、舜、孝孙(原榖)等人物。从画面上看,这些画像的着重点似乎不是要表现故事情节,而只选取了一个个静态的场景(我认为这种形式上的调整,目的是利用这些画面来表达与丧葬观念相关的其他思想,详见郑岩:《魏晋南北朝壁画墓研究》)。对于原有的故事而言,这些场景并不典型,但彼此却有一定的共性,如所有的人物皆为坐姿,地位较高的父或母半侧面坐于小榻上,似乎在向孝子们进行训示,有的甚至带有手势,使人可以明显地感受到对话的存在。所有的故事都安排在山林中,有的人物恰好坐在树下。在这些画像中,人物半侧面的坐姿、人物的主次关系、茂盛的林木等,都与康业石棺床画像类似。

图16 河南洛阳北魏石棺床画像局部(郑岩绘制)

第二个例子是1977年洛阳北邙山出土的一具北魏石棺床上的画像(图16)(洛阳古代艺术馆所藏)。画像中也有许多坐在树下的人物,其中一幅因为有一腾起的蛇,被认定为孝子伯奇的故事(赵超)。但这些画像皆有榜无题,大多缺少指标性的细节,故事情节被淡化甚至忽略掉,难以一一指认其母题。画面皆作竖长方形,并有边框,实际上模仿了屏风的形式,这一点和康业石棺床画像更为一致。

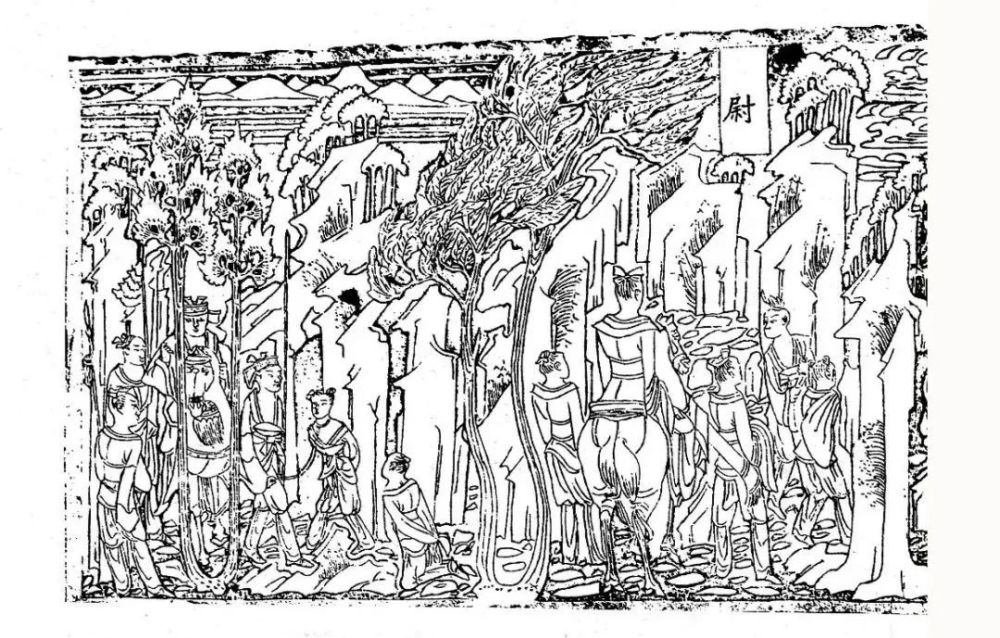

图17 山东临朐海浮山北齐崔芬墓高士屏风壁画

沿着第二个例子屏风式的构图,我们可以找到第三、四个例子,即上文提到的崔芬墓(图17)以及山东济南东八里洼北齐墓中的高士屏风壁画。虽然这些画像中的人物很少,但与康业石棺床画像中人物坐在树下的特征是相同的。有学者指出,山东北齐高士画像的源头是南朝的竹林七贤画像(杨泓),这就将我们的视野引向南朝。

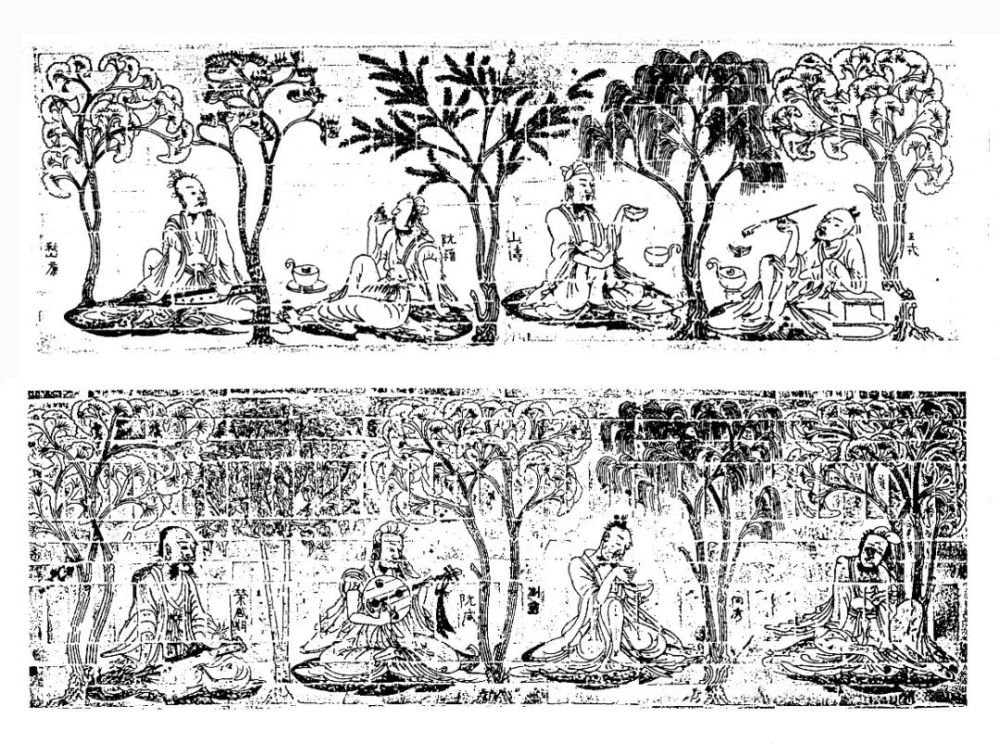

图18 江苏南京西善桥宫山南朝墓竹林七贤与荣启期模印拼镶砖壁画

在南京西善桥宫山墓竹林七贤与荣启期模印砖画这个著名的例子中(图18),人物均为树下坐像,其构图明显可以划分为八个面积相等的单元,每个单元由一人一树组成,这样的格局或许就是屏风画去掉中间边框的结果。这是第五个例子。

图19 丁兰故事画面比较:上,山东嘉祥东汉武梁祠;下,河南洛阳北魏元谧石棺(郑岩绘图)

在以上五个例子中,我们可以看到与康业石棺床画像接近的一些构图形式。与“内容决定形式”这一传统理论所不同的是,这些形式与故事的内容并没有直接的关系,即使同一个故事,也会采用不同的形式。比较一下山东嘉祥东汉武梁祠和元谧石棺的丁兰故事,我们不难看出二者的差别(图19),后者所见的树木山林,并不是故事文学性文本原有的,而是在特定时代出现的新元素。

图20 美国纽约大都会美术馆藏东魏造像碑维摩变浮雕

第六个例子将我们的视野扩大到佛教艺术的领域。金镇顺曾经以芝加哥美术馆(The Art Institute of Chicago)所藏石棺床围屏上男女主人半侧面坐像与纽约大都会美术馆(The Metropolitan Museum of Art)所藏东魏武定元年(543)造像碑上的维摩变浮雕(图20)进行对照,指出彼此所用帐幕的相似性,进而谈及佛教美术和墓葬美术之关联(金镇顺:《南北朝时期墓葬美术研究——以绘画题材为中心》;大都会美术馆藏东魏武定元年(543)造像碑见Laurence Sickman & Alexander Soper, The Art and Architecture of China)。其实,二者的关联不止于此。如果略去图中维摩诘和文殊师利的帐幕,我们还会看到维摩变中更多的因素与康业石棺床画像相近。如维摩诘和文殊师利身后都有一棵大树,更重要的是,二人均为半侧面的坐姿,且均在讲话,每个人周围都聚集了众多的听众。

甘肃永靖炳灵寺石窟第169窟西秦壁画中有两处维摩诘像,是目前所见时代较早的例子。这一题材在云冈、龙门、敦煌的北朝石窟中都有发现。根据经文,维摩诘和文殊师利是同处一室的,但在造像的发展中,比较成熟固定的是维摩诘与文殊师利相对立的二元形式。在这种形式中,二人坐于不同的房屋或帐下,均为半侧面,这个角度既适合表现二人辩谈的关系,又不像全侧面的人像那样无视画面外观者的存在。经文中提到文殊师利前往维摩诘的住处,云:“即时八千菩萨五百弟子百千天人,同意欲行。于是文殊师利,与诸菩萨大弟子及诸天人眷属围绕,俱入维耶离大城。”(《大正藏》第14册,第525页)但在维摩变二元对立的结构中,随行的众菩萨、弟子、天人划分为两个阵营,分列于维摩诘和文殊师利周围,而不是集中在文殊师利一边。如果将画面从中央分开,那么在每一半的画面中,主角宣讲的姿态依旧,但维摩诘与文殊师利的对等结构不复存在,主角与周围人物变成了一种训讲和聆听的关系。这种格局也是我们在康业墓画面中所见到的。需要说明的是,如此将一整幅画面划分为二,并不是我为了与康业石棺床画像比较而采取的主观做法。以敦煌为例,正是在6世纪,由于石窟内中心佛龛的存在,维摩诘和文殊师利及其统属的听众分别被绘制在龛外的两侧,如敦煌隋代的206、276、314(见图27)、380、417、419、420窟都属于这种格局,这样的格局一直延续到后世(有关这一变化过程的讨论,详巫鸿:《何为变相?——兼论敦煌艺术与敦煌文学的关系》)。

在经文中并不见维摩诘住处有大树的记载,但是在北朝晚期到隋代,树成了维摩变最常见的内容,如敦煌隋代420窟维摩变壁画所见就十分典型。这应与6世纪树木纹样的流行有关。6世纪以前的树木形象主要见于半跏思维像,6世纪以后则扩大到诸佛和菩萨(苏铉淑)。研究佛教造像树木图像的学者常常以南北朝墓葬画像中的材料与之对比研究,都注意到了二者在形态上的关联(赵声良、苏铉淑)。例如,苏铉淑曾指出河南龙门路洞南北两壁以双树相间安置佛和菩萨三尊像的做法在形式上与竹林七贤和荣启期壁画十分相似。再如成都万佛寺南朝造像碑WSZ48背面的西方净土变、WSZ49背面的弥勒变等图中对于说法场景的描绘(袁曙光),都不难看到有许多因素与康业石棺床画像相近。

图21 陕西西安上林苑住宅小区北周康业石棺床画2 局部

图22 美国芝加哥美术馆藏公元2 世纪末、3 世纪初犍陀罗浮雕

另外,康业石棺床画2中有一细节,描绘了一位女子右手攀树枝、左手叉腰而立(图21)。这个细节的具体含义难以推考,仅就形式而言,与之最为接近的是佛本行故事中对于释迦牟尼诞生情节的描绘。后汉竺大力与康孟详译《修行本起经》卷上《菩萨降身品》云:“明星出时,夫人攀树枝,(太子)便从右胁生。”南朝宋求那跋陀罗译《过去现在因果经》卷一云:“尔时夫人,既入园已,诸根寂静。十月满足,于二月八日,日初出时。夫人见彼园中,有一大树,名曰无忧,花色香鲜,枝叶分布,极为茂盛。即举右手,欲牵摘之,菩萨渐渐从右胁出。”图像中对这一情节的描绘多与经文所述吻合。在芝加哥美术馆所藏公元2世纪末到3世纪初的犍陀罗浮雕中,可见到摩耶夫人右手抓树枝,双腿交叉的姿势(图22)(Sherman E. Lee, A History of Far Eastern Art;与之相似的另外一例为西克里(Sikri)出土,巴基斯坦拉哈尔博物馆(Lahore Central Museum)藏,见宫治昭:《犍陀罗美术寻踪》)。

图23 山西大同云冈石窟第6 窟中心塔柱下层西面佛龛左侧浮雕

据宫治昭的看法,这一姿势来源于印度古代象征丰饶的树女神形象,而太子从母亲右胁诞生,颇符合印度人“右清净,左不净”的观念。这种树女神最著名的是公元前2世纪印度巴尔胡特(Bharhut, Madhya Pradesh)佛塔围栏上的药叉女(Shalabhanjika)浮雕,以及公元前1世纪印度桑奇(Sanchi, Madhya Pradesh)大塔东门北侧立柱和第三道横梁末端交角处的药叉女雕像,这两处雕刻均被看作印度最美的女性雕像(Sherman E. Lee)。巴尔胡特的一些药叉女雕像还带有树名的铭文,如“丘拉科卡”(Chulakoka),可以证明这种形象与树的关系。在中国北朝佛教雕刻中也常见释迦牟尼诞生的题材,如云冈石窟第6窟中心塔柱下层西面佛龛左侧浮雕中摩耶夫人即以右手攀树枝,左臂内曲,有侍者扶持,已不见双脚交叉的姿势(图23)。年代略晚的麦积山第133窟第10号北魏造像碑中对摩耶夫人姿势的描绘略有异,似为双手攀树枝,但太子仍从右胁出。台湾震旦文教基金会藏北齐河清二年(563)造像碑的侧面所见该题材为摩耶夫人左手攀树杈,释迦牟尼从其左胁出,论者认为这是根据画像所处位置进行的调整。在敦煌北周第290窟人字披顶东披佛传故事中(贺世哲),摩耶夫人的画像如省去左胁下扶持的侍者,则与康业墓所见的这位女子的姿态如出一辙。尽管康业石棺床画像中的人物完全换上了汉式服装,也不见印度“三屈式”体态,但女子一手叉腰、一手扶树的姿态仍颇为婀娜优雅。

图24 美国纳尔逊一阿特金斯美术馆藏北魏石棺画像局部

最后要讨论的是画面中的山林。山林与道教、佛教信仰及习俗都有关系,也与南朝园林文化的发展密切相关,这已是常识,无须赘论。单就图像特征而言,与康业石棺床画像相似的例子可以举两个,一是前面提到的元谧石棺,二是前面提到的纳尔逊—阿特金斯美术馆藏北魏孝子画像棺(图24)。在这两个例子中,所有的故事都被转移到山林之中。第三个例子则来源于文献。传为东晋画家顾恺之所作《画云台山记》一文谈到山水的画法,有一些描述性的文字颇值得注意,如:

西去山,别详其远近,发迹东基,转上未半,作紫石如坚云者五六枚。夹冈乘其间而上,使势蜿蟺如龙,因抱峰直顿而上。下作积冈,使望之蓬蓬然凝而上。(《历代名画记》)

画丹崖临涧上,当使赫巘隆崇,画险绝之势。(《历代名画记》)