贝多芬诞辰250年︱专访杨燕迪:贝多芬在中国

2020-12-16

2020-12-16

1959年,贝多芬《第九交响曲》在中国首次完整演出。演出在北京首都剧场举行,由中国中央交响乐团、中央广播合唱团联袂出演。这是史上第一个中文版合唱的“欢乐颂”(歌词由邓映易翻译)现场录像的4K修复视频。视频来源:冬川叔(02:44)

早在19世纪末,贝多芬的音乐就曾在上海租界的音乐会和沙龙中响起。随着20世纪上半叶李叔同、傅雷等人的大力推广和介绍,这位西方音乐家逐渐为更多国人所知,充溢着英雄主义与革新精神的贝多芬逐渐凝结成人文理想的化身,其承载的人文内涵已远远超出一个音乐家的形象。

在贝多芬诞辰250周年纪念日到来之际,澎湃新闻(www.thepaper.cn)采访了哈尔滨音乐学院院长、中国西方音乐学会会长杨燕迪教授,请他谈谈贝多芬在中国的接受史,以及贝多芬对中国当代音乐家的影响。他表示,在过去的两百多年中,像贝多芬这样被不同文化、不同政治光谱、不同立场的人们一致赞颂的人物,在世界文艺史中似乎难寻他例。贝多芬以“英雄”的形象闯入20世纪初中国人的视野,有特殊的社会背景;到了20世纪下半叶,中国人对贝多芬的认识则深受苏联音乐美学观念的影响。而今天我们开始有条件用更多元、复杂和全面的眼光来看待这位音乐大师。

杨燕迪,1963年生。音乐学教授、博士生导师。现任哈尔滨音乐学院院长,兼任上海音乐家协会副主席、上海音乐学院音乐学系教授、中国西方音乐学会会长。

澎湃新闻:今年是贝多芬诞辰250周年,世界各地都规划了一些纪念活动。能否请您谈谈贝多芬和贝多芬作品的人文内涵?换句话说,当我们在纪念贝多芬时,我们纪念的是什么?贝多芬又是在何时被赋予了这些精神内涵?

杨燕迪:今年其实有三位伟大的德国人都是250周年诞辰,除贝多芬外,还有大哲学家黑格尔和大诗人荷尔德林。这非常有意思。众所周知,德国文化历来以哲学、音乐和诗歌为骄傲,而1770年就诞生了三位在各自领域中都达到世界水平、并产生深远影响的代表性人物。但我们看到,纪念贝多芬的热度在全球范围内明显超过了黑格尔与荷尔德林。从某一角度看这也说明了音乐的魅力和贝多芬的魅力。

我今年也专门写了一些文章,专谈贝多芬。有一篇文章写于今年2月底,当时新冠疫情在国内正处在爆发期,我就想到了贝多芬的一部晚期弦乐四重奏Op. 132中的一个慢乐章“大病初愈者献给上帝的感恩之歌”,当时听这个音乐非常有感触,也非常感动。于是就写了《病愈重生——贝多芬的音乐记录》。你看,贝多芬的音乐居然与我们当下的境况直接发生了联系。这即是贝多芬音乐的力量——它似乎总是与我们当下的生活有紧密的关联。我后来又写了一篇文章谈贝多芬的交响曲,其中谈到贝多芬音乐的“现代感”——如果说贝多芬的音乐内涵与前人有什么不同,我觉得最大的一点就是他的音乐具有强烈的“现代”性格。这种“现代感”的根源就是产生于启蒙运动和法国大革命期间的人的自主意识和能动意识。也正因为如此,贝多芬的音乐二百余年来就伴随着人类的现代性进程,强烈地表达出19世纪以来人作为主体的力量所在。从某种意义上看,贝多芬通过音乐写出了人类最正面的一些价值面向和理想追求,因而他总是给人类带来希望,哪怕是最悲苦、最凄惨的时候,贝多芬也从来没有放弃希望。这即是我们今天纪念贝多芬、仍然珍视贝多芬的原因所在。

至于说贝多芬何时被赋予了这样的精神内涵,这倒是一个漫长的过程。其实贝多芬接受中也有复杂的变化,一般人们最熟知的是贝多芬的中期“英雄主义”。现在音乐会中上演最多的依然是贝多芬的中期作品,例如交响曲中的“贝三”“贝五”“贝六”“贝七”,“黎明”“热情”钢琴奏鸣曲,小提琴协奏曲,“皇帝”第五钢琴协奏曲,“大公”钢琴三重奏,等等,这都体现了贝多芬典型的中期英雄气概。但其实贝多芬还有一个更加重要的晚期风格,这主要指的是他的晚期钢琴奏鸣曲和晚期弦乐四重奏,当然也包括《第九“合唱”交响曲”》和《庄严弥撒》。可能很多人都很熟知“合唱”交响曲,这不仅是因为《“合唱”交响曲》第四乐章中有著名的“欢乐颂”,而且也因为这部交响曲的风格比较接近中期的英雄性。贝多芬晚期最大的特点是超越了英雄主义,进一步升华而具备了宇宙意识和彼岸追求,因而在艺术境界上也更加宁静、悠远,更加具有超越性和精神性。至少我个人最喜爱、最推崇的是贝多芬晚期,为此我想要再写一篇文章专谈贝多芬的晚期风格。从上述可以看出贝多芬音乐表达和精神表现的巨大幅度和惊人容量。我对贝多芬艺术生涯的概括是令人印象深刻的“三级跳”——青年勇士、中年英雄和暮年圣哲,好像音乐史(甚至是整个世界文艺史)中,几乎找不到任何一位艺术家曾跨越了如贝多芬这样巨大的精神成长幅度。

2019年5月15日,德国波恩,概念艺术家奥特马尔·赫勒尔教授(Professor Ottmar Hoerl)在当地摆放了500座贝多芬雕塑,纪念著名音乐家贝多芬250周年诞辰。

澎湃新闻:20世纪初,李叔同、萧友梅、丰子恺等中国知识分子把贝多芬介绍到中国。能否请您谈谈,在当时的革命、战争及社会运动的背景下,贝多芬被赋予了什么样的意义?

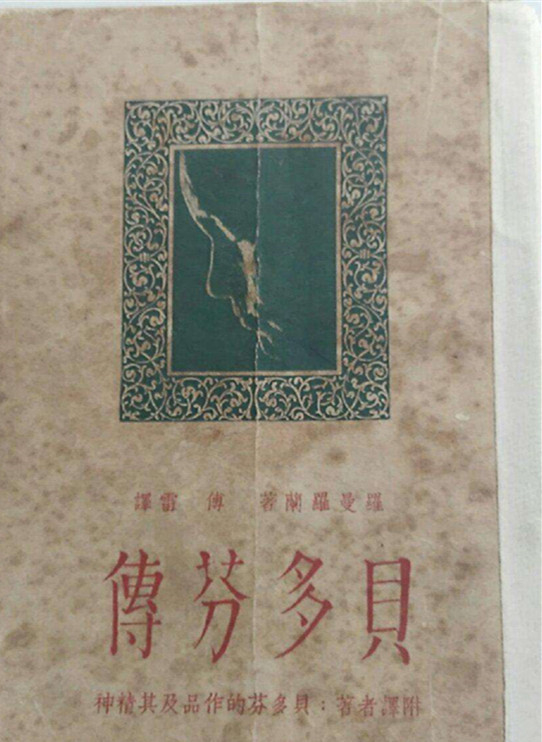

杨燕迪:我相信,贝多芬在20世纪初进入中国人的视野,正是恰逢其时。20世纪初的中国,可以想见,那是一个“山雨欲来风满楼”的时代,贝多芬音乐中对变革的呼唤和对未来的向往一定深深地激励并打动了当时的中国知识分子和艺术家。除了李叔同、萧友梅、丰子恺、王光祈等人对贝多芬的绍介和引入之外,我想在随后中国的贝多芬接受中,最绕不过去的人物是傅雷先生。他在1946年翻译出版了法国著名文学家、音乐学家罗曼·罗兰的《贝多芬传》,不仅在当时产生了极为深远的影响,而且此书在改革开放之后的1978年重印发行,再一次对中国人的贝多芬认识和接受产生了大面积的积极影响。我们也知道,罗曼·罗兰的长篇小说《约翰·克里斯多夫》也是由傅雷先生所翻译,书中的人物和情节很大程度上以贝多芬为原型,同样也广受中国的知识界、文艺界的喜爱。可以说,中国的贝多芬接受有其特殊的文化与时代背景,贝多芬身上那种自强不息、不断进取的精神,对20世纪上半叶处于探索、寻觅和奋斗的中国知识分子而言不啻是一种特殊的强心剂,而这种内涵和意义又是通过罗曼·罗兰和傅雷先生的译笔得以发扬光大。

李叔同绘制炭笔画《乐圣比独芬像》

《贝多芬传》,罗曼·罗兰著,傅雷译,骆驼书店出版

澎湃新闻:中华人民共和国成立以后,贝多芬及其作品经历了怎样的传播史?苏联音乐美学思想观念中的贝多芬,内涵有没有变化?

杨燕迪:解放后,贝多芬作为世界音乐文化的优秀遗产在国内得到了进一步的肯定和广泛传播。由于受到苏联的影响,我们也更加强调贝多芬身上的革命性、进步性和斗争性。从现在的角度回看当时的观念,这都完全可以理解。或许,贝多芬在中国的接受,1950年代最大的事件是1959年国庆时中央乐团演出贝多芬《第九交响曲》。我觉得这有某种象征意味——年轻的人民共和国在十周年国庆这样一个重大的节庆日中,上演贝多芬的这部最具启蒙思潮品格的恢弘巨作。当然,成功演出这样一部高难度的交响巨作,对于中国音乐家也是某种专业上的挑战和水平验证。在五十年代,苏联的音乐美学观念对中国音乐界还是有很大影响,包括对贝多芬的认识和理解,可以注意,此时更为强调的是贝多芬如何与进步的、向上的、积极的时代风潮达成一致,并通过音乐而成为时代的音乐旗手;而相对较为忽略贝多芬音乐中较为个人性的、抒情的、内省的方面。这种理解显然是与当时整个国际形势中的“冷战”局面有很多关联。

1959年李德伦指挥中央乐团演奏贝多芬《第九交响曲》

贝多芬《第九交响曲》LP封面(1959年录音,1960年出版发行) 。严良堃指挥,中央乐团交响乐队演奏,中央乐团合唱团、中国广播合唱团演唱。

澎湃新闻:苏联历史教科书对贝多芬的理解和描述,在很长一段时间内影响了中国音乐家和大众对西方作曲家的基本看法,这可能涉及到大众知识建构的问题。能否请您谈谈这种影响的积极作用和消极作用?

杨燕迪:说起来很有意思,苏联的很多美学观念和思想其实在上世纪五六十年代对我们中国人的影响是相当深刻的,毕竟我们曾经经历过那样一个特别的年代。比如说,我们都很熟悉“音乐形象”这个术语和说法,而这个说法是典型的苏联音乐美学的遗留。我个人不太使用这个术语——因为我觉得“形象”这个概念更多还是和文学与美术相关,用在音乐上或许应该更加谨慎。贝多芬作为一个体现和代表了“资产阶级上升时期”进步思潮的最重要的作曲家,在苏联得到特别的推崇,于是也就成为某种衡量的尺度和标准,成为看待其他作曲家和作品的终极法度。现在可以更加客观地来看待苏联的这些观念和看法。对于贝多芬,我想我们现在也可以用更为多元、更为复杂和更为全面的眼光来看待这位音乐大师。贝多芬当然是伟大的音乐巨匠,但他在日常生活中也是普通人,也有很多性格弱点和心理问题,我们看到贝多芬作为普通人的面向并不影响我们继续敬佩和赞赏他的艺术成就。前两年我也写过一篇文章“凡人贝多芬”,就是谈论这方面的看法。

澎湃新闻:在中国的专业音乐创作领域,贝多芬也有很大的影响。尤其是他对中国学院派作曲家的影响。有人说,中国音乐家和爱乐者现在开始有条件更加全面地认识和理解贝多芬了。能否请您谈谈看法?

杨燕迪:应该说,对贝多芬在专业音乐创作上的成就,尤其是他在音乐风格、音乐写作技艺上的精深造诣,这确乎是改革开放之后中国音乐界才得以有更深入的认识和理解。贝多芬对于音乐创作高度严肃的创作态度,他对于音乐表达精益求精的苦心锤炼,他对于主题动机殚精竭虑的深入发掘,以及他对于音乐整体结构从微观到宏观的精心布局,所有这些对中国作曲家和音乐家都有示范性的深刻启示。例如,贝多芬作品中核心主题动机的简明扼要与该动机在全曲中的弥漫渗透性,一直被誉为贝多芬风格最值得称道的优势之一。我认为,这方面最让人惊讶的例证倒不是常为人所提及的《第五交响曲》中第一乐章的“命运”动机(三短一长的节奏),而是那首无与伦比的《D大调小提琴协奏曲》的开头——四个毫不起眼的定音鼓上的轻声锤击。好像所有音乐文献中再也找不到如此“不起眼”的动机,而它居然就成为这首气度不凡、雍容华贵的协奏曲的核心材料!它贯穿在音乐进行的每一个角落,又因为节奏、力度、和声、配器和织体的变化而在性格上发生着无穷的变化,令人叹为观止,从而达到了高度的艺术性。我想,现在我们除了在精神和思想境界上可以继续从贝多芬那里获取力量,也有了更好的条件从贝多芬音乐本身的艺术性上汲取给养。当然这两方面实际上不可分割,或者说彼此缠绕。

2020年10月18日,纪念贝多芬诞辰250周年“金秋十月”交响音乐会在沈阳盛京大剧院上演

澎湃新闻:能否请您介绍一下中国当前的贝多芬研究情况,以及贝多芬的研究如何可以帮助我们更好地理解贝多芬?

杨燕迪:当前中国的贝多芬研究一方面是由于学术本身的推动,另一方面的动力很大程度上来自广大乐迷和爱好者。毕竟,演出市场上贝多芬一直有很强的号召力——今年的贝多芬纪念即为明证。我们看到贝多芬的交响曲全集、协奏曲全集、钢琴奏鸣曲全集、弦乐四重奏全集等等,在中国各地和世界各地轮番上演。我也很高兴地看到澎湃新闻也专门策划了专题来加入这次纪念活动,并特邀一些中国的青年学者来撰写专题文章,积极回应社会的文化需要和精神需求。我想强调,尽管音乐是聆听的艺术,但仅仅靠聆听而没有学术和学问的指引和帮助,理解就不可能透彻,认识和体会就不可能深入。在这个意义上,音乐学(音乐的学术研究和文字写作)其作用和价值是不言而喻的。我们也希望全社会,包括音乐家和音乐爱好者,都更加重视音乐学术给音乐所带来的意义增值。与聆听、理解其他作曲家和作品一样,如果对贝多芬的背景知识有更丰富的了解,如果对他的作品有更切题的导引和更有效的分析解读,聆听和理解一定会更加深入,心灵的感动和精神的收获也会更为持久。