千古文心写山河|辽宁省博物馆唐宋八大家主题文物展印象

2020-12-16

2020-12-16

赵墨

“先生之风,山高水长”

“云山苍苍,江水泱泱。先生之风,山高水长。”

被称为“唐宋八大家”的韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、曾巩、王安石、苏轼、苏辙,作为中国古代文化最负盛名的矩阵,以一种极富“概括性”与“启迪性”的文化特质,为后世中国文人伫立了高山仰止的思想高度和绵延千载的生命能量。他们凭借勤奋与天资的驱动、入世与出世的关照、道统与文统的协调,始终怀抱着“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的天地高度,践行着“为天地立心、为生民立命、为往圣继绝学、为万世开太平”的民本思想,涵养着“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的浩然正气,高扬着“鞠躬尽瘁,死而后已”的奉献精神,终于抵达了生命与人格的至高境界,将中华文化推向了一个崭新的高度。不仅为后世中国知识分子提供了有关文人高度和生命价值的有益参考,更为今天中华民族的伟大复兴,提供了强烈的文化自信与文化认同感。

展览走廊处的“唐宋八大家”生平简表

正因如此,此次辽宁省博物馆“山高水长——唐宋八大家主题文物展”才更显其胆识所在。好在这样一场囊括三大主题、16个小单元,覆盖4000平方米展厅面积,且牵涉书法、绘画、古籍、碑帖拓片、陶瓷等诸多门类文物的展览,尽管展线很长、内容很多,却并不令人感觉疲劳。而是随着展览的引领,观众会迫不及待地一直看下去。背后的原因,我想无非得益于展示文本和视觉效果的思想深度、丰富细腻度,以及节奏的把控、空间的弹性、核心章节的详略得当、人物的饱满与耐人寻味——这都是些说起来简单,做起来却极难的事。

展览第一单元序厅

展览第二单元序厅

尤其当展览还要将“唐宋八大家”,这一为众人所熟知的文学概念转化为一场以书画为主要呈现载体的博物馆展览时,难度真可谓不小。首先展览要想好怎样处理作为群体的唐宋八大家和每个个体呈现之间的关系,以及如何利用手头的材料来尽量平衡八个人的“出场时间”;再者,大量文字内容,又该如何通过书画和展板等图像形式来进行“转译”,两种不同艺术载体的优势和劣势,又该如何在展览中强化和互补;当然更重要的是,如何通过一场展览,让观众更好地去理解唐宋八大家掀起的“古文运动”,并不是一场仅限于“文体革新”层面的运动,而是一场延续至今的有关中国文人“独善其身,兼济天下”使命感的探索与追寻。事实证明,所有担心在这场展览面前都是多余的。

展览第三单元序厅

自我表达与群体力量

从公元581年隋文帝开国,到1368年明太祖朱元璋在应天府称帝,一个崭新的800年序列。以800年的时间跨度来把握文学风尚与进程,无论如何还是显得过分粗疏了。而且,不同于上一个“800年”可以依文章体式而分为两汉辞赋、魏晋玄言与六朝骈俪,隋唐宋元之文章风格,难依朝代而断。其间隋代国祚短暂,传世之作不多,只能作为从六朝文向唐宋文的过渡来叙述,元文则远不及元曲灿烂,很难说有自己独特的个性。于是,讨论这800年文章,最终只落实为“唐宋古文”。

展览第一单元有关“唐宋八大家”确立的历史叙述

而在这其中,韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、曾巩、王安石、苏轼、苏辙八人就占据了《古文观止》中35%的份额,也在如今中小学的必读课本中占有1/4的席位。这一唐宋八大家“教辅天团”,最早是从明代开始出现的。明初朱右最早将八人散文编选成《八先生文集》刊行,随后唐顺之选录八家的文章合为《文编》一书,另一位古文家茅坤又在《文编》的基础上编选了《唐宋八大家文钞》,“唐宋八大家”的称号由此正式确立。尽管明清文人推出唐宋八大家作为古代散文的典范,各有自己的目的,取舍喜好也并不一致,但总的来说,八大家文确实可以代表唐宋散文的主要成就。

展览序厅处从天而降的“诗牌”

如果说唐宋八大家是历史舞台上的一出“群舞”的话,那么展览序厅处从天而降的、有关八人诗词歌赋名句的“诗牌”,就是这出“集体主义文化象征”最震撼的舞台亮相。任何一位观众置身其间,望着这些被灯光打亮,从而闪闪发光的“诗牌”时,除了炫目,我想多少都还会生出些“触手可及”之感,忍不住想要去翻看每一句自己所熟悉的话语,或许过往背诵它们时的情景还会不由自主地闪现在眼前。这不仅是唐宋八大家“文垂千载”的魅力,更是博物馆通过展厅装置,帮助观众搭建起与展览主题之间的情感联系,甚至说是帮助唐宋八大家卸下“神性”的一个有益尝试。德国剧作家、评论家莱辛曾说:“戴着一顶威严的官定假发的孩子的头是引人发笑的对象;而变得孩提般天真的伟大政治家却是令人为之伤心落泪的。”展览如果要让我们与记忆中的那些“超人”“圣人”对话,势必要将他们归于最本真的“人”。

展览第二单元有关“豪健雄放——韩愈”的内容展示

展览第二单元有关“枯淡崔嵬——柳宗元”的内容展示

“群感”极好的集体舞过后,我们能够借助他们的文章词赋、书法绘画和人生经历、生平足迹,看到一个个色彩鲜明的、“无格式化”的个体渐次在展览中跳脱出来,开始了他们纯真的自我表达,他们的高风亮节和光明磊落的人生高度与人生智慧,也在此过程中显露无疑。自苏轼撰《潮州韩文公庙碑》,称韩愈“文起八代之衰,道济天下之溺”,后世谈论唐宋古文运动,无不以韩愈作为一个中心人物。确实,古文运动的成功与韩愈、柳宗元的崛起大有关系,二君并称,被誉为唐文典范,但就政治立场及为人处世而言,韩、柳的差异仍相当明显。韩愈主保守,柳宗元求改革,韩愈热心仕进,不免有些“戚戚于贫贱”,且有言不顾行、进退失据处,柳宗元则更像失败的英雄,少有乞怜请罪转变立场的权宜之计,讲究为人与作文的统一。展览中韩愈《马说》《论佛骨表》《石鼓歌》,以及柳宗元《永州八记》《黔之驴》等名篇及相关文物的选用,生动反映出因人生道路和创作个性的不同,韩愈更擅长碑传与赠序,柳宗元则以寓言、游记最见精神。

展览第二单元有关“一代文宗——欧阳修”的内容展示

作为宋六家的精神领袖,欧阳修自称其蓄道德、能文章得益于韩愈,后人也将其与韩氏相比拟,苏轼称“欧阳子,今之韩愈也”,欧阳修借韩愈表达文学理想,韩愈因欧阳修的提倡而发扬光大——这其实正是唐宋文章互为因果的最好表述。大概有感于时人学韩愈过求险怪,欧阳修则更注重平易与自然,《秋声赋》《丰乐亭记》《醉翁亭记》等,文体虽异,主题却都是“感念畴昔,悲凉凄怆”。“此老文字遇感慨处便精神”,所谓感慨,不外历史兴衰与个人生死,这正是文人兼史家的欧阳修所擅长的。

展览第一单元有关“唐宋八大家”形象与字、号由来的展柜

嘉祐二年(1057),欧阳修权知礼部贡举,也正是在那一年,苏洵带着苏轼、苏辙兄弟从四川眉山前往开封参加科考,最终曾巩、苏轼、苏辙皆同科及第,而彼时36岁的王安石也在任常州知州后重返开封。“宋六家”于时光推演中难得一见地齐集开封后,很快又于命运齿轮的转动中,各自沉浮。而祖国宽广多样的大好河山,无不安慰了这些在政治上屡次失意的文人,他们“飞鸿”般飘荡的灵魂,得以在山水自然与文艺创作中安置,一大批为后世所敬仰的文艺创作也因此蓬勃而出,继而奠定了中国散文的审美标准,千余年后,被政治放逐的他们,又一一被文学请回。

东坡,又岂止是天上的星辰!

展览第二单元中有关苏轼内容的展厅设计

三苏文章,自然以东坡最负盛名,其实,苏洵之纵横上下、出入驰骋,以及苏辙的汪洋澹泊、一唱三叹,也都大有可观。出于各种原因,我们今天能够看到的有关苏洵、苏辙二人的相关文物数量非常有限,对此展览没有刻意掩饰,一方面尽量放大了苏洵与苏辙的叙述亮点,诸如苏辙是唐宋八大家中唯一一位曾到过今天辽宁所在范围内的人物;另一方面,也让苏洵、苏辙同苏轼一起,构成了一个相对完整的“叙述结构”,并借此拉开了展览各单元间的“节奏”。

展览第二单元“触处生春——苏轼”小节中的展厅装置

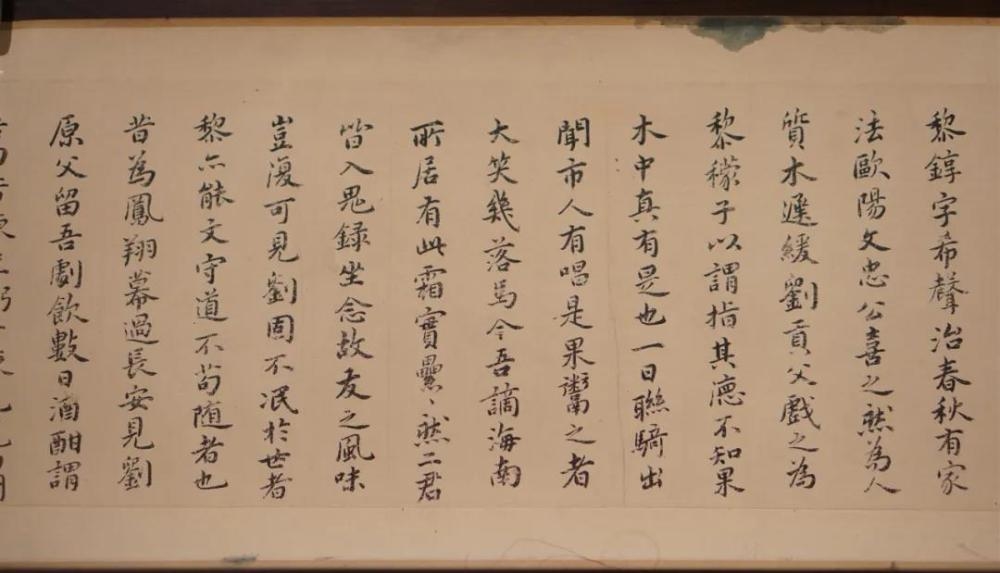

【明】祝允明 楷书苏轼东坡记游 辽宁省博物馆藏

“然二君皆入鬼录,坐念故友之风味,岂复可见”

“大略如行云流水,初无定质,但常行于当行,常止于所不可不止。”比起中规中矩的策论,包括书札、序言、杂记、题跋等在内的各种杂文,更能显示出苏轼的才气与性情。《记承天寺夜游》《题西林壁》以及前后《赤壁赋》这类自出机杼、任意洒脱的文字,最大的特点就是“不可重复”。严格说来,所有的好文章都是“一次性”的,但苏轼为文的随意以及其对规矩的蔑视,使得后人往往只知苏文之畅快与随意,而不识其气骨与学养,因而一学必然趋于机巧与轻佻。“问汝平生功业,黄州惠州儋州”,当我们还在为如此才华横溢、触出生春之人屡次被贬而感伤时,苏轼已对自己的生命意义做了总结。

展览第二单元有关“超轶群妍——曾巩”的内容展示

曾巩为文,不大讲究文采,以自然淳朴、雍容大雅取胜,近于汉代的刘向,日后逐渐为明清学者所追慕。《墨池记》一类文章,讲考据、有学问,但更重要的是由此引申而来的要言不烦的议论。相比之下,王安石文章的峭折与拗倔,则显得有意为之。作为杰出的政治家,王安石《上仁宗皇帝言事书》那样义贯气通、纵横排荡的万言书,有宋一代无出其右者。

展览第一单元中有关北宋徽宗赵佶《瑞鹤图》的内容组合呈现

政和二年(1112)正月十五的晚上,宋徽宗独坐在书案旁,与他英明神武的父亲神宗不同,他的案上展满绢素,没有案卷,刚从上元节热闹灯会上回来的他有些疲惫,伏在桌案上沉沉睡去。只见远处宣德门之上,天色青如碧玉,二十只仙鹤徘徊往来,像一阵梅花雨落,此时30岁的徽宗比以往任何时候都愿意相信,自己的王朝会在祥瑞之中,迎来最好的年华。几个月后,晚年受“元祐党籍碑”重压而选择隐世著述的苏辙于许州辞世,自此,物理状态下的“唐宋八大家”集体退场,空留群鹤在绢素上袅袅婷婷……

《瑞鹤图》中徘徊往来于宣德门之上的仙鹤

文学概念的博物馆化延伸

传统观念中,“文以载道”为唐宋古文运动的核心命题,该命题颇具概括力地表达了古文运动包含“文体改革”和“儒学革新”两个方面,而这也就意味着,对古文运动的研究势必要从文学史和思想史两个大的维度展开。辽宁省博物馆此次“山高水长展”,在唐宋八大家的核心叙述之外,也紧紧沿着“文脉所系”和“家国情怀”两条线展开,让我们在观展过程中,总感觉沐浴着群星闪耀的光芒。

展览第一单元中的南宋赵构书马和之画《唐风图》

中国古代散文的第一个高峰是先秦两汉时期,《尚书》向来被视为我国散文的一个重要源头。展览从《尚书》开始,先后选取了《诗经》《九歌》《洛神赋》《归去来兮辞》,简要勾勒了唐宋古文运动开展之前中国文学史的发展脉络。但这也为展览带来了一个不小的挑战,即大篇幅的文学作品该如何在展览中呈现?我们知道,人在展览空间中的状态与在书桌前的状态全然不同,所以文字不可能像在书籍中那样发挥其长线叙事能力,决定了展览必须以短篇幅或小单元的展陈方式,以适应博物馆观众的观展要求。

面对这样一个难题,策展人非常清醒地认识到:展览空间的形态是无穷的,而且展览空间中人的行为也比在书桌前读书时要更多样化,完全可以给文字提供更加自由而丰富的逻辑关系,发挥其表意清晰的优点,规避或者弥补其形象性不足的弱势。与此同时,大多数绘画作品作为一个公共语言或叙述系统也并非尽善尽美,因为它缺少一个清晰完整的叙事让观众去跟随,而更像是给出了一个不寻常的、刺激观众想象力的起点,激发观众去感悟与联想——无论是走进艺术家的内心,还是生成完全属于自己的叙事,都是它的价值所在。因此,文字、图像、空间、观众的行为和具体叙事结合起来,完全有可能创造出极具个性的“空间文体”,以及独一无二的“空间体验”和“叙事方式”。

展览第一单元中关于北宋人摹顾恺之《洛神赋图》的空间呈现

事实上,辽宁省博物馆在展览的推进过程中,也的确是这样考量的。北宋人摹顾恺之《洛神赋图》及相关展板、南宋高宗赵构章草书《洛神赋》以及艺术家叶露盈绘制的当代《洛神赋图》、央视节目《国家宝藏》中有关《洛神赋图》的解读,在展览中共同构筑了一处有关“洛神赋”的多层次、多维度、多视角的阐释、互动方式,打破了既往过分依赖于文本本身或图像本身的“独白”状态。这不仅让“翩若惊鸿,婉若游龙,荣曜秋菊,华茂春松”等过去在文本理解上缺乏依托的语句,于图像上找到了想象空间,也让这样一场“人神道殊,怅盘桓而不能去”的爱情悲剧,因为图像上的一把羽扇有了转机,促使我们想要一遍遍在文本中找到有关曹植与洛神并未永远离别的证据。当代绘画作品和传媒影像的介入,也让千年前的文字和绘画,找到了一种更贴近当下的表达与传播互动的可能。我多么期望借助我们的演绎,能够让身处展柜两侧、遥遥相望的曹植和洛神再度相逢。

“怅盘桓而不能去”

其实,展览就如同其他各类艺术形式一样,拥有可以无限探索和延展的“观看”空间,或者说拥有比其他任何艺术形式更能激荡观众内心的力量。这种激荡可以分为两个层次:第一个层次是指博物馆中的展品本身作为一个值得观赏的对象,蕴藏着无数让人惊喜的细节,等待着观众通过仔细的观察去感受与认识;第二个层次是指不同的“物”在展览这个特殊空间中进行蒙太奇组合,构成不可思议的场景奇观,或形成非常特别的新认识。第一个层次是展品客体本身的属性,而第二个层次必然是展览设计刻意营造的结果,相对而言,前者呈现的算是微观世界,后者呈现的则是宏观结构。在场景震撼与细节感悟之间,会形成巨大的张力,在观众的感官与心中形成激荡。此次展览全程贯彻了这一精神,不论是通过绘画、图版与文学内容的结合,还是通过生平群像、引述评论、行迹图、精选诗文及相关文物,搭建起的有关唐宋八大家的主体叙述,尽管文字内容点到为止,却处处延展出巨大的共情空间。

每种艺术方式都有各自的局限,或者是时代的局限,而今天的博物馆人,是可以找寻到巨人肩膀上那片落脚之地的。

文化观念的重塑与延续

最早提出“古文运动”概念的是胡适,而彼时胡适所倡导的“白话文运动”,既要在救亡与启蒙的层面上重构自己的政治功能,又要在中西文化正面碰撞的语境中探索新形态、新风格。对古文运动的论述,不但为他的文学改良主张提供了历史支持,而且也为从运动的角度研究中国文学史,提供了成功的范例和模本。这无疑从另一侧面表明了唐宋古文运动所强调的“文以载道”,也带有强烈的救亡与启蒙属性。

展览第三单元“家国情怀”中有关“心忧天下”的内容展示

刘勰在《文心雕龙·原道》篇中即指出“道沿圣以垂文,圣因文而明道。”强调了“文”是用来阐明“道”的;韩愈重在提倡“古道”,以恢复自魏晋以后中断了的儒家“道统”,讲求格物致知、正心诚意、齐家治国平天下,柳宗元则比较注重治世之“道”,从社会需要出发,重在经世致用,比韩愈的“道”更为进步;宋代古文运动的代表人物欧阳修沿着韩愈的方向,并将这个问题的论述向前发展了一大步,主张从日常百事着眼,“履之以身,施之于事,而又见于文章”,并且还主张“载道”要能“载大”。这是中国古代知识分子的共同选择,都将兼济天下放在闭门著述之上。

此次辽宁省博物馆“山高水长展”,在文体革新之外,还特意为我们呈现了另一个层面的文化空间:家国情怀,不得不说是一个有益的尝试。好的展览需要与大众情绪共舞,用以抚慰人心、平复焦虑,所以从某种程度上讲,展览需要肩负起一定的社会道义和正能量的传递。

展览第三单元通过对苏轼治理西湖的绘画作品,展现文人士大夫“为政以德”的一面

宋哲宗元祐四年(1089),54岁的苏轼任杭州知州,为疏浚西湖,苏轼通过各种方式筹措钱款,工程结束后,为了解决堆积如山的湖底淤泥,苏轼在湖的西侧筑起了一道长八十丈、宽五丈的长堤,既清理了河道淤泥,又缩短了交通路程。如今,堤上芙蓉杨柳、小桥亭阁,构成了西湖十景中著名的“苏堤春晓”。为了让水草不再滋生,苏轼还想出了一个办法,那就是将岸边的湖面租给民众种植菱角,因为种植菱角就必须清理湖水,真是一举多得。为此,苏轼还在湖面上树立了三座小石塔,划定了民众种植菱角的区域,小石塔后来逐渐演变为最著名的西湖美景“三潭印月”。这一系列民生工程的完成,给苏轼带来的成就感,丝毫不亚于艺术创作,或许这是另外一种传世的经典作品,而这也正是关于这个文人,留给我们民族的文化遗产。我想展览通过南宋马麟《荷香清夏图》、清王原祁《西湖十景图》,正是希望大家能够看到,以苏轼为代表的中国古代知识分子是如何把自视甚高的理想主义,置换为温暖的人间情怀的。

南宋朱熹《行草书尺牍并大学或问手稿》,细微处见性情,朱子也可爱:“老拙衰病,幸未即死;但脾胃终是怯弱,饮食小失节,便觉不快。兼作脾泄挠人,目疾则尤害事,更看文字不得也。”

当然,展览更难能可贵之处,在于即使在家国天下的叙述中,展览语言的写作也不像是“干巴巴”的历史说教,而是让一切仍焕发着“人性”的色彩。我们能在朱熹写给表弟程洵的《七月六日帖》中,看到一位“老拙衰病”的圣人,他也会和自己的亲人抱怨近来“脾胃终是怯弱,饮食小失节,便觉不快”“目疾则尤害事,更看文字不得也”;我们还能在韩愈《五箴》中,看到一个为“聪明不及于前时,道德日负于初心”所困扰,而从严要求自己的“打工人”;展览中苏洵关于“轼”和“辙”的《名二子说》,更刻画出一位慈爱“老父亲”的殷切期待。

“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”

“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,唐宋八大家作为中国古代优秀知识分子的杰出代表,在对儒家道统的维护,对“修身齐家治国平天下”人文理想的坚守,对国家统一和民族大义的维护上,始终与国家民族休戚与共。这一精神境界不仅深深植根于我们每个中国人的内心世界,更是中华文化绵延不绝最深的奥义所在。■

北宋李成的《茂林远岫图》,好一幅山高水长