赵灿鹏︱流动的《梁书》:书影背后的版本线索

如果把书本的生命比作河流,借用法国人类学家列维·斯特劳斯的语言,这种线性的、历时性的要素,呈现出流动的面目。与此同时,主体与支流、原版与补修、刷印年代的先与后、篇卷的完整与残缺、版刻的完善与损坏、版本价值的高与低、校勘程度的深与浅等相对的关系,使得版本谱系具有丰富而复杂的结构层次。学者溯流上下,试图把握其间的脉络条理。我的视域有限,距离目标仍很遥远。或许套用《周易》的象征说法比较合适,《梁书》的修订不是“既济”的完成式,而是一个“未济”的开放过程。

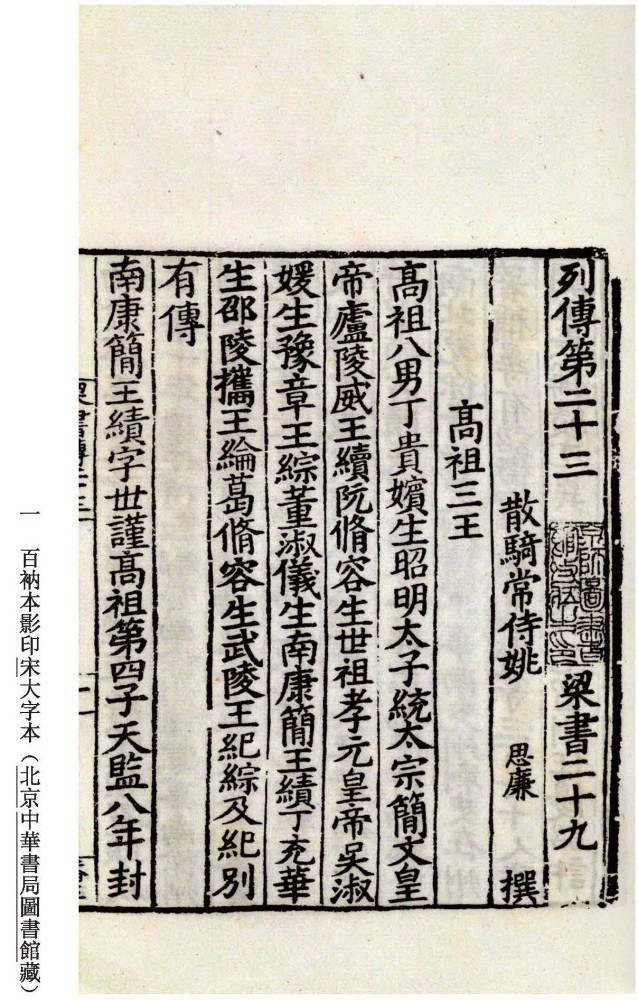

《梁书》修订本的版本书影有八幅,数目是比较多的。在已出十种“二十四史”修订本中,与《隋书》相同,仅次于《史记》的十幅。然而还是缺少了台北故宫博物院收藏的残宋本,这是我们特别想冠于书首的一种。中华书局也作了很多努力,由于疫情的原因,出版时间紧迫,以及其它各种各样的原因,未能如愿展示在读者面前,有些遗憾。作为次佳的(second best)方案,现在用百衲本影印本作为替代,下真迹一等,是没有办法的办法。

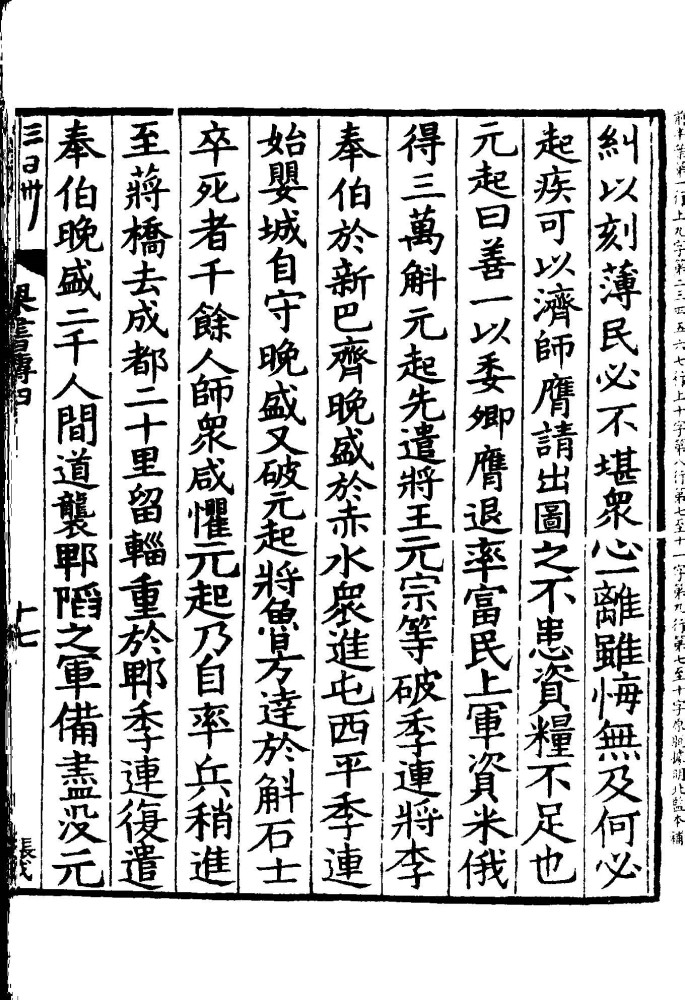

百衲本影印宋大字本

残宋本

台北的残宋本是百衲本的底本,在存世《梁书》版本中最为珍贵。我作了统计,全书共有刻版七百零三叶,其中南宋绍兴年间刊刻原版七十馀叶,南宋中期补版一百三十馀叶,合计宋版约有两百一十叶,比例达到全书的三成。而修订中使用的六种三朝本(包括上图、国图、台北“国图”与日本静嘉堂、内阁文库等处收藏),书中俱未见南宋初年原版,南宋中期补版只有约二十叶之数,两者的差距是非常大的。

残宋本十四册,其中宋版叶数目在二十叶以上的,依次是第二册(三十六叶)、第四册(二十八叶)、第一册(二十六叶)、第八册(二十叶)。景蜀慧师在台北故宫博物院访问时了解到,第二册曾作为宋版善本书举行过展览,看来院方主事者是很有专业眼光的。但第一册、第二册中的宋版叶,都属于南宋中期的补版,未见南宋初期刊刻的原版。我较为仔细地阅览全书,发现第八册中原版有十八叶,最为集中。我们选择的百衲本影印宋大字本书影,就出自这一册。

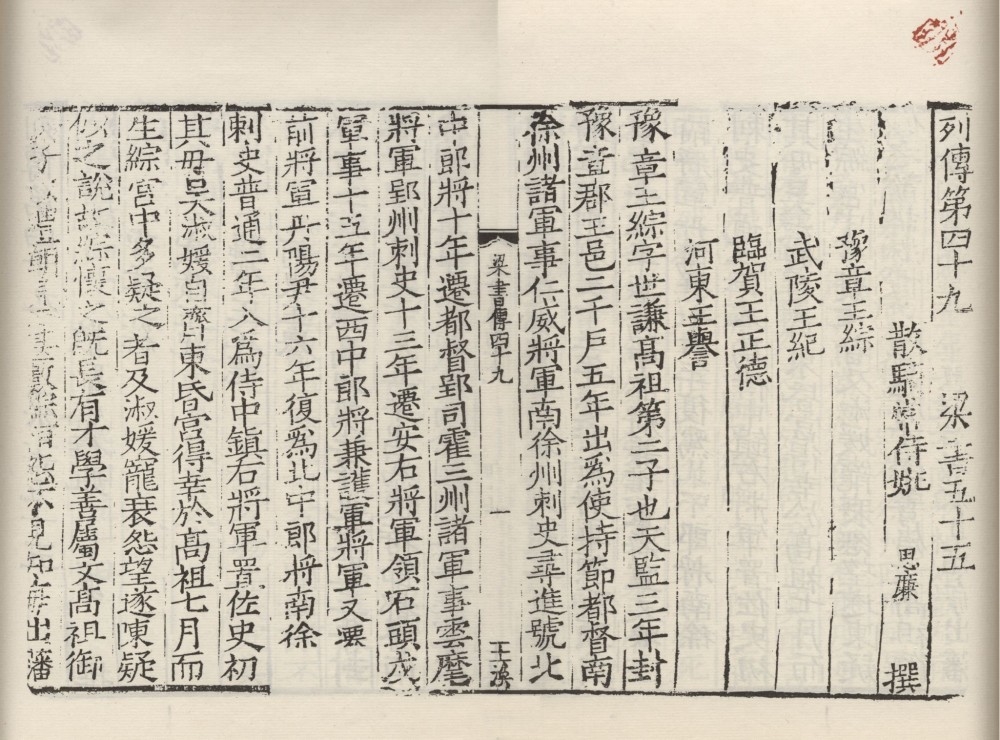

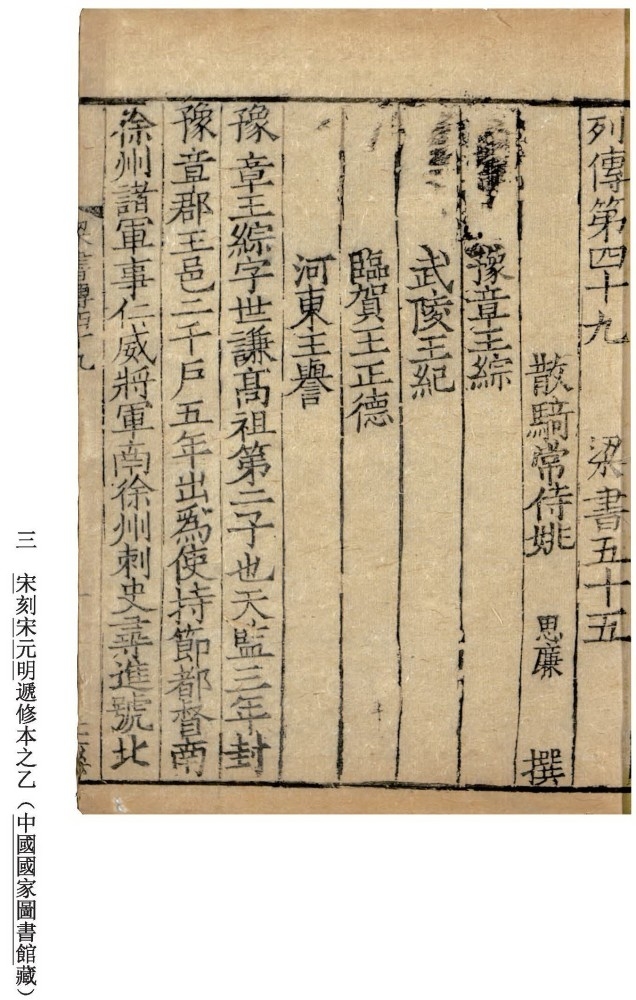

三朝本

《梁书》五十六卷,残宋本有四十卷,缺少的十六卷,百衲本用三朝本配补。现在存世的三朝本大约有十部(另有几部残本),修订中使用了六部,但都不是百衲本配补使用的那一部(该书载《涵芬楼烬余书录》,知未毁于上海“一·二八”战火,疑尚存于天壤之间)。

书影选择了三种三朝本。上海图书馆藏本是《中华再造善本》的底本,原为湖南湘潭袁氏“刚伐邑斋”藏书。顺带可以一提的是,刚伐邑斋旧址位于沪西武康路,邻近古法华寺。1950年代初期顾颉刚先生借居于此,利用袁氏藏书,著有《法华读书记》二十五册(《顾颉刚读书笔记》卷五至六)。

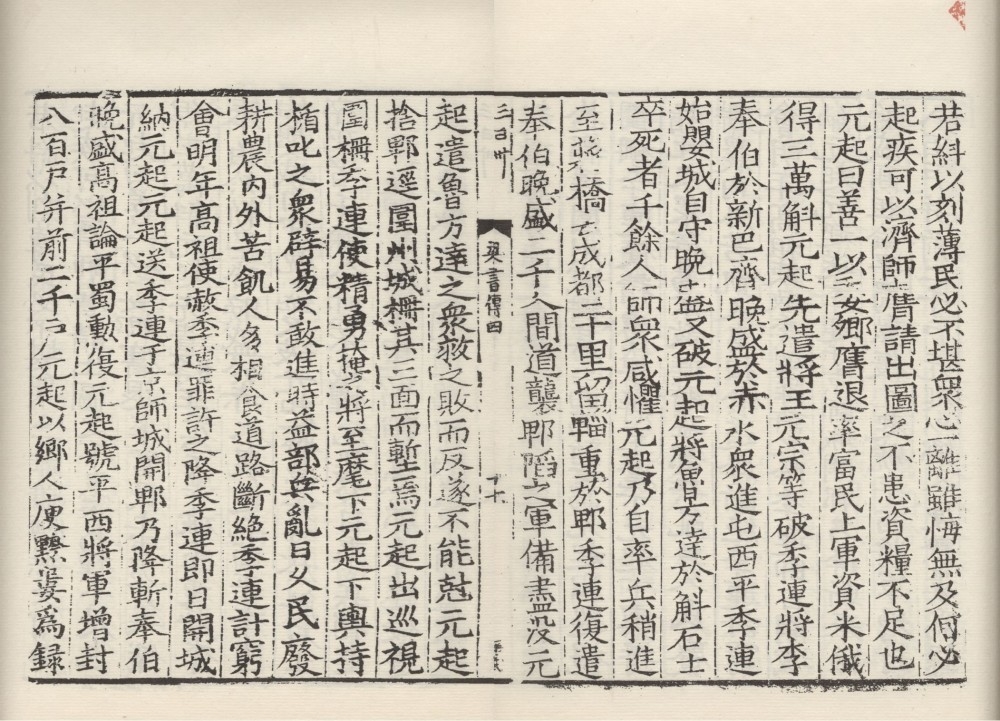

《中华再造善本》影印上海图书馆藏三朝本

国图所藏两种三朝本,第一种与上图藏本相比,版刻情况较好,文字残阙漫漶较少,然而它有一个严重的缺陷,是明代补刻版叶的版心上方象鼻处“嘉靖×年补刊”字样,一律被除去,可能是旧时书商做了一些处理,所以版本有失真之嫌。《中华再造善本》之所以选择上图藏本,应该有这方面的考虑。我们选择的书影是南宋中期补版品相较好的一叶,文字笔画与版框栏线较为完整,其刷印年代应早于上图藏本,放在一起对照,情形就很清楚。

中国国家图书馆藏三朝本之一

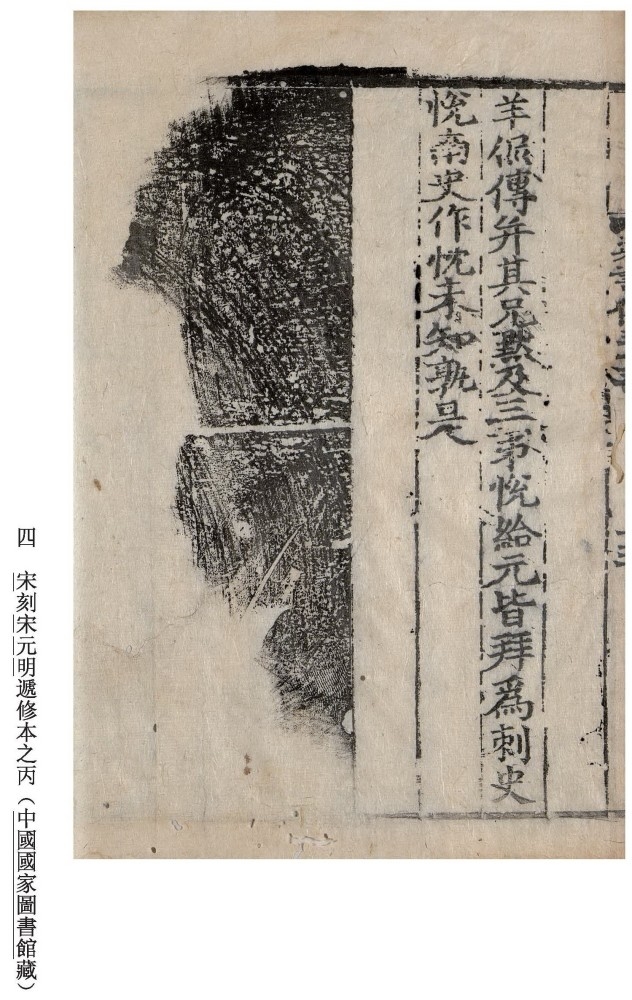

国图第二种三朝本品相较差,坏版阙文很多,但是书中(卷三九末叶)有宋人曾巩等所作疏语一条,可见仍然部分地保存了宋本面貌。此叶疑为元代补版,是现今存世三朝本中仅见者,非常珍贵。

中国国家图书馆藏三朝本之二

现在看来,百衲本配补使用的三朝本,其版刻完善程度,与我们所见的几种相比,似有逊色之处。可以举几个例子。

百衲本据三朝本配补的卷一〇《邓元起传》,第十七叶版框右外沿有墨笔小字一行,说明右半叶缺上半,据北监本补四字至十字不等。其阙文情形,与国图藏本(二)、台北“国图”、内阁文库藏本相同,而上图、国图藏本(一)不缺字。百衲本补字时,有新的错误(脱文)发生,修订中作了改正。

百衲本影印宋大字本,此叶据三朝本配补

《中华再造善本》影印上海图书馆藏三朝本

卷二二《安成康王秀传》的情形也很类似。第四叶版框左外沿有墨笔小字一行,说明左半叶缺末三行,据北监本补足。其阙文情形,与国图藏本(二)、台北“国图”、内阁文库藏本相同,而国图藏本(一)版面完整无缺,上图、静嘉堂藏本只缺上部每行各三字。

百衲本影印宋大字本,此叶据三朝本配补

中国国家图书馆藏三朝本之一

又如卷四五《王僧辩传》,亦为三朝本配补,第十三叶(左半叶,第1-2行)“宠章所隆”句。“所”字,上图、国图藏本一、静嘉堂藏本作“既”,国图藏本二、台北“国图”、内阁文库藏本漫漶不清,北监本、殿本作“所”。可以推知百衲本所据三朝本漫漶,故据北监本描改作“所”(张元济《梁书校勘记》未出校,当为暗改)。然而南监本、汲古阁本、金陵书局本亦作“既”,“所”字后出,当为北监本臆改,我们作了订正。

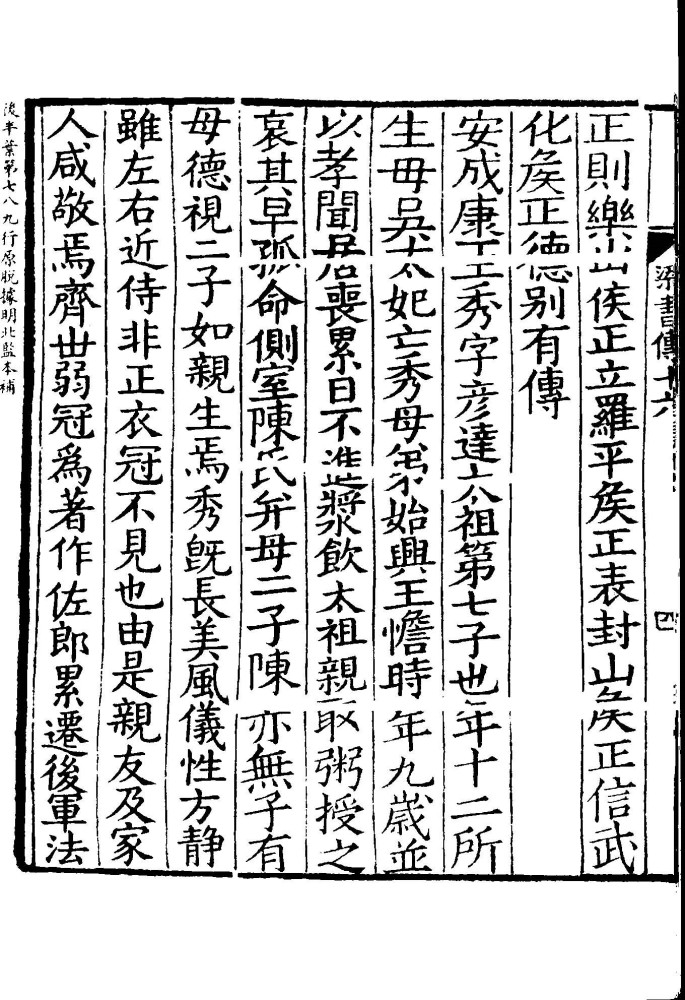

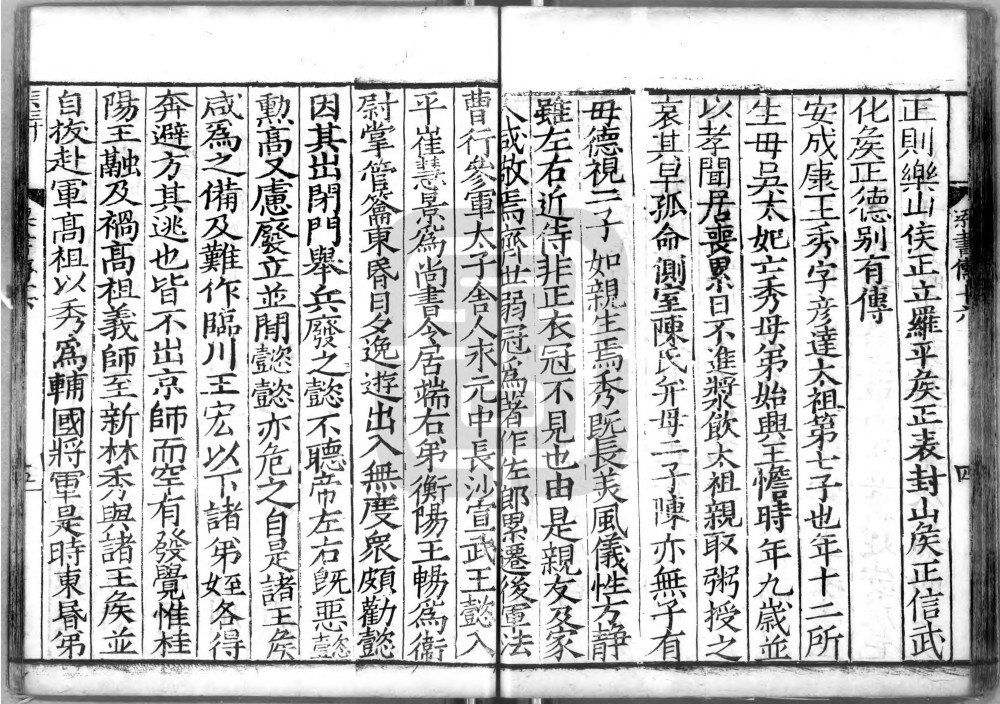

南监本

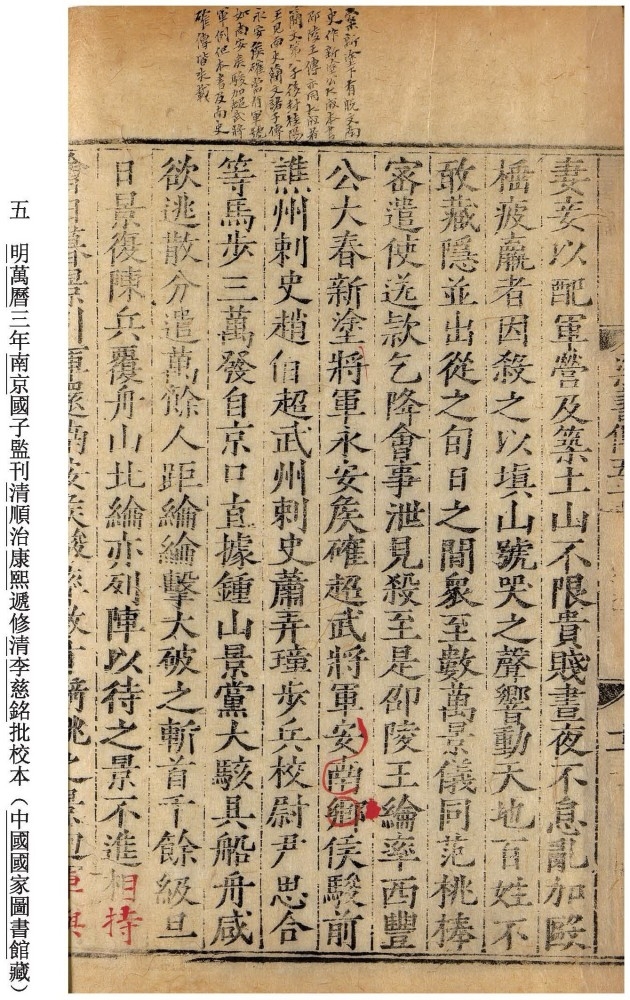

现在收入书影的南监本,是国图所藏清顺治、康熙递修本,有清李慈铭批校。修订工作开始的时候,中华书局提供了书局图书馆收藏的南监本,为清顺治修本,书中未见康熙修版,年代比国图藏本要早,间有佚名批语,以史评为主。书影取舍的考虑是,李慈铭批校本收入《中国古籍善本书目》,比较珍贵。李氏批校的学术价值较高,民国年间由王重民先生辑录为《越缦堂读史札记》十九卷。修订中参考了《梁书》和《南史》的札记。《梁书札记》前身为此本批校(《梁书札记》卷首误写作北监本,因而有学者以讹传讹,说李慈铭《梁书札记》根据的是北监本,不确)。书影选叶天头有李氏批校一则,内容与《梁书札记》基本相同,节文见于修订本卷五六校勘记,读者可以参看。

中国国家图书馆藏南监本

有一个问题值得在这里简单谈谈。南监本二十一史,是明清时期读书人最常用的正史版本,直到清嘉庆十年(1805)毁于金陵的火灾,才完全退出历史舞台。从明万历初年开始,新刊诸史书版持续使用二百余年,而《晋书》《唐书》《宋史》《元史》数种,版刻始于元代及明朝初年,寿命长达四五百年之久,堪称出版史上的奇迹(此前三朝本的情况也类似)。因为是常用版本,大批量刷印,书版容易损坏,经过频繁的补修及抽换版叶,现在不大容易找到万历年间原版的南监本。民国时张元济先生影印百衲本《梁书》,阙卷以三朝本配补,其中阙字坏版的地方,用北监本(而不是南监本)补足,应当是未能获得原版南监本的缘故。经眼所及,上海图书馆、日本内阁文库所藏南监本《梁书》,属于明万历年间的原版。日本东京大学东洋文化研究所藏本,未能获见全书,但就卷一首叶书影来看,应该也是万历原版。

原版万历新刊南监本诸史的一个明显特征,是版心下方有刻工姓名及字数(如《梁书》卷一首叶有“邓钦 三百三十四”的字样)。后来的递修印本,版心上方象鼻处“万历×年刊”的字样还保留着,但剜除了下方的刻工姓名及字数。以前学者使用南监本的时候,不太注意这个问题,将来似应予以重视。

李国庆先生编《明代刊工姓名全录》(上海古籍出版社,2014年),是收录明代刻工资料的一部大书。其中邓钦条目载明万历年间刻书二十三种,史部有《史记》《晋书》《南齐书》《五代史记》四种南监本,未载《梁书》。这四种南监本刻工资料,是根据台北《“国家图书馆”善本书志初稿》间接转录。《善本书志初稿》著录台北“国家图书馆”藏《梁书》南监本,仅有明代刻工裴龙等五人姓名。这个版本影像在台北“国家图书馆”网站已经公布,经过仔细比对,它并非原版的南监本,实际上是清顺治年间的递修本。书中有若干阙叶(总计十七叶),所阙书叶毫无例外是顺治递修版叶,这种“整容术”,也是旧时书贾做过手脚的印记。其中万历年间的原版只有四五叶,保留的刻工信息非常有限。不难想见,如果对原版万历新刊南监本诸史进行全面搜检,可以较大程度地补充明代的刻工信息资料。

上海图书馆藏南监本《梁书》颇为特别。它的目录不在全书之首,而是插入书内第三册之首,位置在本纪之后、列传之前;因为目录第一叶缺失,所以卷目从列传第二开始,这可能是旧时书贾“瞒天过海”另行装帧的结果。聪明的书贾并没有认识到这部南监本的宝贵之处。目录之后,有万历四年南监祭酒余有丁序,但没有万历五年南监司业周子义的识语。该叶版心下方无刻工姓名,有“一百四十二”的字样。这个数字,与目录末叶文字、余有丁序和版心文字的合计数目,是一致的。内阁文库藏本的目录末叶,余有丁序之后,有周子义的识语;版心下方有刻工姓名吴廷,无数目字。此叶在万历五年补入周子义识语时,应当经过重刻。周氏识语说用礼部宋本及《南史》参校,“凡是正数百字”。由此可知,上图藏本是万历四年初刊本,内阁文库藏本是万历五年修订版本。上图藏本展现了南监本刊刻过程中的一个重要环节,具有很高的版本价值。

内阁文库收藏的南监本《梁书》有一番来历。日本明历三年(1657)正月十八、十九日,在那场骇人听闻的江户大火中,著名儒学家林罗山(1583-1657,名忠,号罗山)正在家校读《梁书》,事急避难之时,“先生舆中所携,唯所点朱之《梁书》一册而已。平生造次颠沛,不废读书”,到二十三日他就奄然长逝(《罗山林先生集》附录卷二《年谱》下,下文省称《年谱》下),后世传为佳话。在日本儒学史上,林罗山以“无与伦比的旺盛的读书能力”而著称(坂本太郎《日本的修史与史学》第三章,北京大学出版社1991年版),他在去世前一年曾言:“吾自少壮,既知历代始末,而广览数千万卷,唯二十一史全部从头至尾未遑滴朱露,今虽暮龄既迫,犹有一周览之志。若幸保三年之命,则可以遂素志。”这一年他以朱笔句点完《晋书》《宋书》《南齐书》,次年春读《梁书》过半(《年谱》下),壮志未酬即长辞人世。

内阁文库藏南监本《梁书》,目录首叶卷端上方有“林氏藏书”印记(朱文),下方有一个“江云渭树”的闲章。这个闲章,是林罗山本人藏书的常用印记(参见严绍璗《日本藏汉籍珍本追踪纪实》之三,上海古籍出版社2005年版)。每卷末尾有署名“林学士”的一行题记(朱笔),记录读史时间,始自日本宽文十三年癸丑(1673,清康熙十二年)四月十七日,止于五月二十日,书末并有署名“弘文院林叟”的题跋一则(墨书)。林学士、林叟,即幕府弘文院学士林鹅峰(1618-1680,名恕,号鹅峰),为林罗山第三子。按《年谱》下,罗山自己有善本二十一史一套,不幸毁于此次江户火灾;此前又以家藏两套二十一史,分授二子林恕、林靖(1624-1661,号读耕斋)。内阁文库藏南监本《梁书》,即鹅峰藏本的一种。

据尾崎康先生调查(《正史宋元版之研究》第二部第十章,中华书局2018年版),内阁文库收藏林鹅峰手批正史,无《史记》《汉书》《后汉书》和《宋史》,存《三国志》至《元史》。土屋裕史《本馆所藏林罗山旧藏书(汉籍)解题》(《北の丸:国立公文书馆报》第48号,2016年)附录有林鹅峰手校手跋本之跋文,自《晋书》至《元史》计十五种。《三国志》卷一题记署宽文乙巳(1665)季冬五日之夕,《元史》书末题跋署延宝五年丁巳(1677)秋七月二十三日。在《元史》的题跋中,林鹅峰抒发了阅读全史的深切感慨:“余初弱冠,再见三史。修《本朝通鉴》之余暇,见《三国志》《晋书》。其后累年,春少窥园,夏分囊萤之光,秋对屋梁之月,冬映雪后之灯。朱露滴尽,笔头枯秃。数千万叶之纸,卷舒以见轴末;二十一史之编,绎以至卷尾。呜呼!先考之遗命,聊可以报之,微力之精勤,亦有其效乎!时维延宝五年丁巳秋七月二十三日,偶当先考讳日,终此大举,不亦奇乎!”林鹅峰花费十多年的时光,将二十一史依次点读完毕。他在五十岁以后,勤读正史作为日课,毅力之强,令人钦敬,真可以说是“善继父志”的大孝之子了!