滕威 张伟劼:“拉美作为问题”——我们为什么要读拉美?

今夏上海人民出版社光启书局出版了墨西哥思想家萨穆埃尔·拉莫斯的《面具与乌托邦》,系“拉美思想译丛”推出的第一本书。本文系“拉美思想译丛”主编华南师大的滕威与南大西语系的张伟劼做客南京万象书店就拉美思想史与《面具与乌托邦》一书进行的对谈。经授权,澎湃新闻·私家历史刊布,现标题为编者所拟。

《面具与乌托邦:墨西哥人民及其文化剪影》

为什么中国从这个改革开放以来出现拉美文学热,但是相对而言对拉美思想、历史处于相对漠视的状态?

滕威:我从读博士的时候就开始讨论这个议题,至今差不多十八年了。我的博士论文《“边境”之南——拉丁美洲文学汉译与中国当代文学(1949-1999)》2011年由北大出版社出版。最近我们在做一个精装的修订版。前几天,最新一期的《中国图书评论》上还发表了重庆大学人文高等研究院的李广益老师的书评,评论我差不多十年前的这本著作,他说这本书是一部“篇幅不大却富有锐气,兼具广度和深度的学术著作”,“包含着超前的问题和思索,这既是它尚未获得更多关注的原因,也是将来会被不断重读的缘由”。我在这里引用他的话,不是为了王婆卖瓜,我主要是想说拉美对当代中国的影响这一话题,已经越来越重要,据我所知有最近几年这方面的课题、报告雨后春笋一般,当大家要展开这个话题的时候,不可避免地会搜索到我从十几年前一直延续到今天的研究。所以我的书才在今天有了“翻红”的机会。

我在《边境之南》当中处理的问题,就是“为什么拉丁美洲文学曾经对中国文学产生了如此大的影响”?一般读者都能熟练地说出加西亚·马尔克斯、巴尔加斯·略萨、路易斯·博尔赫斯这些其实并不容易记住并说出的名字。那么远的国度那么陌生的文化,获得这样的关注度,这其实不能说是很正常很自然的事情。所以就要追问,这个热度是如何产生并保持的。在我的研究中,它是特定的历史时期发生的这特殊现象,简单地说就是新中国成立后,受到美国为首的资本主义国家封锁,当时如果我们想在外交上取得一些突破,只能考虑亚非拉地区。而拉美作为“美国的后院”具有战略意义。当时没有办法直接展开官方外交,因为很多拉美国家承认的还是国民党政权,所以当时的策略是积极开展民间外交,那么就会请很多拉美画家、诗人、小说家、记者、芭蕾舞演员、网球运动员等各行各业的精英来中国访问,尤其是在国庆前夕来中国参加庆典,热情款待,希望他们在自己的朋友圈正面积极地宣传新中国的形象。文学家来了,就译介作品;芭蕾舞演员来了,就举办演出;网球运动员来了,就搞友谊赛。报纸上经常看到这些对外友好的消息。尤其是古巴革命胜利,带来了第一轮的中拉友好的高潮;随之而来的就是中国对拉丁美洲文学翻译的高潮。但是很快,由于中苏分歧,对新中国友好的拉美共产党,至少泛左翼,这时候就面临选择——到底支持苏共还是中共。支持苏共的拉美友好人士的作品当然那时就不会再被译介到中国。我专门有一篇论文《聂鲁达与当代中国》就是讲这一段翻译史的问题。“文革”中,外国文学翻译几乎都停滞了,更别提拉美文学,一共也就翻译出版了三四本小说。“文革”后期,在外国文学的内参刊物上,已经可以看到加西亚·马尔克斯与《百年孤独》的信息,译名与今天略有出入。到1979年左右,《百年孤独》和所谓“魔幻现实主义”在国内都开始有译介文章并评析。1982年马尔克斯获得诺贝尔文学奖的消息传来的时候,《百年孤独》已经翻译了但未发表,林一安先生非常敏锐,《世界文学》发表时立刻添了一句话:诺贝尔文学奖得主。这一期杂志就了不得了。洛阳纸贵。然后《百年孤独》连同拉美六十年代的一批小说,也就是所谓的“爆炸文学”,开始不断吸引读者的关注,持续了七八年。大家当时不光看这个小说怎么写得好,而是要从中看到一条道路或者是一种范式,就是第三世界的文学怎么跻身世界主流,所以阅读、讨论、学习、模仿都非常起劲儿,带着一股改变国族文学命运的理性与冲动。1990年代“现代化”的愿景渐入世界主流,拉美文学所具有的另类的象征意义可能不再,但进入世界文学市场与历史书写主流的作家还是不愁卖,比如博尔赫斯,他与村上春树、卡尔维诺并称小资必读三大经典。

《“边境”之南——拉丁美洲文学汉译于中国当代文学(1949-1999)》

我极为快速粗略地概述了《边境之南》中讨论过的1949-1999年拉美文学在当代中国译介的历史。大家可以听出来,好像拉美文学是很幸运的,它在当代中国的历史中不仅始终在场,而且始终处于某种同构的关系中。用今天的话说,都卡在点上。就比如聂鲁达,五十到七十年代,他是作为一个政治抒情诗人被译介的,但八十年代他就变成一个现代派的情诗圣手。今天有句话特别流行,“我要对你做,春天对樱桃树做的事情”,这是聂鲁达的情诗啊。但是大家忘记了他是20世纪骂帝国主义、骂法西斯、反美、反殖最有力的诗人之一。我曾经写过一篇文章《只有一个聂鲁达》,意思是聂鲁达本身就代表了拉美诗人或拉美文学的多样性,他们既可以是饱含情欲的,也可以是怒发冲冠的;他们既是传统的,也是现代的;既是拉美的,也是世界的;只可惜我们每一个阶段的译介都是把他们拆分开的,只译介他们在当下语境中最“应景”的一面。而这种拆分的依据往往是国际市场所定位的“人设”。不仅是文学,其他也是如此,比如拉美电影、音乐,如果不是进入好莱坞或欧美的排行榜,也没人关注。

为什么大家重视拉美文学的译介而不重视思想和理论?那是因为我们今天对哲学写作的理解是被西方的哲学史和思想史先定义了的。拉美思想家,如果他们能被承认为思想家的话,他们的写作太不符合整个西方的学院规范和市场规范。他们经常被诟病,体系不够宏大,甚至没有体系性,讨论不够抽象,语言不够理论……比如拉莫斯、加莱亚诺的作品,你都不知道把它放在哲学、思想还是散文、随笔又或是历史的架子上。

当然说西方哲学,这也太宽泛了,其实里面也有鄙视链。比如欧陆哲学就不太觉得英国人有哲学,他们也瞧不起西班牙葡萄牙。所以,我们之所以对拉美的思想文化翻译介绍的比较少,可能八十年代以来我们受西方学术规范和经典序列框架的影响。从出版来讲,是翻译出版福柯好卖,还是拉莫斯好卖;是拉美小说好卖,还是思想好卖?那肯定都是前者更好卖一些。

张伟劼:我同意滕老师的观点。我可以举一个例子,乌拉圭作家爱德华多·加莱亚诺的《拉丁美洲被切开的血管》,这本书严格来讲算不上是一本思想类著作,这是一本讲拉丁美洲如何被殖民的非虚构作品,但是它又传达了作者的一些反帝反殖民主义的思想。这本书在九十年代末由人民文学出版社出了第一版,索飒老师在前言中提到了它的出版非常不易,那时候不是所有的出版社都对这本书感兴趣。在中文世界面世之后,这本书在一开始也没有激起太大的反响。直到2009年,有一则国际新闻,委内瑞拉总统查韦斯向奥巴马赠送了这本书,《拉丁美洲被切开的血管》一下子就上了热搜,成为美国亚马逊网站上的畅销书,紧接着在中国也热起来了。从这个例子我们可以看出什么?一方面,在二十世纪九十年代末二十一世纪初,我们的思想界文学界已经开始告别革命,当时想的是如何“入世”,如何与国际接轨,如何吸引外资等等,而这样一本呼唤革命、打着反帝国主义旗号的书可能与当时中国的语境不大协调。另一方面,就像滕老师说的,我们对拉丁美洲文化的接受,很多时候是美国和欧洲对拉美文化看法的一种折射,如果不是因为查韦斯给美国总统送《拉丁美洲被切开的血管》使这本书在美国成为畅销书,那很有可能这本书还在受冷遇。

《拉丁美洲被切开的血管》

我想,在图书市场上,思想类著作向来是不太像文学畅销书那样受欢迎的,但思想类著作一定有它的读者,就像商务印书馆出的汉译世界学术名著,这样的书往往是长销书。

对拉美的接受,从单纯的重视文学到既介绍文学也介绍深刻思想,我想这是一个很自然的过程。实际上我们刚开始在接受拉美文学的时候,往往也避免不了一种对拉丁美洲的刻板印象。拉丁美洲当代作家中有很多人都对《百年孤独》比较不屑,因为《百年孤独》塑造了一种关于拉丁美洲的刻板印象,我们从最新的插图版中译本的封面设计上就看得出来:鹦鹉啦,热带雨林啦,花花绿绿的,然后要么整天革命,要么就是独裁者当政,整天暴力事件频发……那么当我们了解到拉丁美洲不完全是这样一种简单的形象之后,我们一方面引进更多和《百年孤独》不同路数的文学作品,另外一方面我们也开始慢慢去了解和引进拉丁美洲的思想。

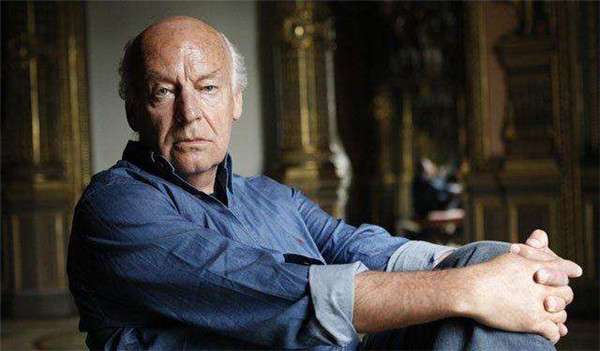

滕威:我补充几句。加莱亚诺去世的时候,我在澎湃上发了一篇纪念文章,回顾了加莱亚诺的作品进入中国的简短历史。我自己是读《丰饶的苦难》知道《拉丁美洲被切开的血管》这本书的,后来汪晖老师和刘健芝老师主编的“猫头鹰学术译丛”正式推出了《血管》第一个中译本。这时这本书已经在世界范围内被阅读了三十年,早已过了它风头最劲的高光时刻,被各种质疑戳成了筛子——数据不准确,论据不充分,语言不严谨,文风浮夸煽情,更像宣传,而不是学术著作。也许那些学院派的指责都有道理,但谁说加莱亚诺要写政治经济学著作了,谁说他要写历史了?他做的不过是让我们再回顾历史的时候多一个视角,多一些问题?《血管》的畅销改变了很多人的世界史观。比如说对拉美人来说日常生活的一件事情:如何看待哥伦布?教科书里怎么介绍这个人?中国小学生都知道哥伦布是一个“非常励志的伟大的英雄”,但这样的认识在读过《血管》之后,谁还能喝的下去这碗鸡汤?还有诸如“如何看待工业革命,如何看待各国的发展差异?”这类大的历史问题,《血管》都非常有力地颠覆了西方主流的叙事。

爱德华多·加莱亚诺

再比如拉莫斯的《面具与乌托邦》也有很多争议,有很多所谓严肃学者批评他。跟《血管》一样,喜欢的人觉得这就是开天辟地的一本书,不喜欢的人就会拿学术规范,尤其是西方式的主流学术规范,说四不像。如果我们不以欧陆哲学作为唯一范本,拉莫斯和加莱亚诺所代表的拉美思想写作也就不是那么难以界定和接受。当我们阅读、谈论这样的著作时,本身就是探讨世界思想的多样性和历史与未来的多种可能性的一种努力。

张伟劼:滕老师提到,对于西方学者来说,一些在拉美人看来很重要的思想作品,不知道该归为哪种类型,其实拉莫斯恰恰就在书中批判了这种专业化的趋向。因为在西方现代思想里,他们就是要把一切分门别类,恰恰是一些落后地区的有识之士最早看到了这一趋向的弊端,预见到了人越来越狭隘、日益“专业化”的问题。

西班牙哲学家奥尔特加·伊·加塞特差不多是在和拉莫斯写这本书同样的时代,他也批判了专业主义的趋向。那是在第一次世界大战和第二次世界大战之间的这段时期,当时西方世界已经开始反思,因为在一战之前,人们对现代化的成果总是充满希望,认为这些东西都是很可以信赖的,而一战向人们展示了这些文明成果可以变成非常残酷的杀人武器,他们开始反思。奥尔特加就看到了西方文明存在的一些祸根,看到了专业主义对人的戕害,他认为专业主义导致平庸,他把专业人士纳入到“大众”的概念里,其实这个大众应该说就是所谓的庸众,而在拉莫斯看来,专业化和整个现代社会把人越发机械化的倾向是联系在一起的,所以他提出一种新人文主义——我觉得这种新人文主义的提法对于今天的中国人来说也是非常重要的。因为这样的思想是从拉丁美洲社会向现代转型的背景生发的,而我们恰恰处在这样一种转型升级的阶段,我们有很多他们也曾面对或还在面对的问题。

您最早想做这样一套“拉美思想译丛”的初衷是什么呢?为什么首部推出的是这本《面具与乌托邦》?

滕威:我之所以做这个事情,可能是自不量力或无知无畏吧。项目启动会上,我们特意邀请伟劼到北大,还有赵振江老师、索萨老师、戴锦华老师、汪晖老师以及一些关注第三世界的青年学者都来了,大家一起探讨这个译丛的主旨,推进方向是什么。研讨会上我们有一些争论,比如有人提出,能不能提“拉美作为方法”。汪晖老师就提出了质疑。后面我们也考虑, “拉美作为方法”恐怕确实不是我们做这套书的初衷,不是拉美不配作为方法,而是我们译介拉美思想的目的不是把拉美建构成新的模板,可能“拉美作为问题”更接近我们的诉求。我们要看一看,拉美人如何思考现代化、民族化、欧化,如何解殖,如何重构神学,如何建构文化认同……我们尽可能把拉美百年以来最重要最有影响的思想成果慢慢翻译进来,让中国学界和普通读者了解拉美的问题,拉美对问题的思考,对解决方案的种种想象。

第一本出来的是《面具与乌托邦》有偶然性也有必然性,因为我们第一批的几本书都翻译完了,在编时有的遇到一些技术性难题,就慢一些,有的快一些。这本比较顺利。另外,这本书放在第一本也当之无愧。因为在此之前,拉美思想不是拉美人的思想,拉美思想可能是比如西班牙人、法国人的思想。所以在这本书里可以看到作者会分析“效仿欧洲”以及“法国”的影响。这本书可以看作是拉美思想拉美化的最早成果之一,或者说拉美意识的觉醒、拉美思想启蒙的先驱之作。巴斯孔塞洛斯的《宇宙的种族》、拉莫斯的《墨西哥人民及其文化剪影》,还有卡索的《墨西哥问题和国家意识形态》,这三本可以看作是墨西哥自我觉醒的三大基石。

这本书放在今天阅读的话,大家可能会觉得没什么了不起。但如果我们回到它写作出版时的历史文化语境,就会发现它提出的问题不仅对墨西哥、对整个拉美也非常关键。在这本书当中,他说墨西哥人面临两大问题,一个是民族主义,另外一个就是欧洲主义,而且两种立场都有合法性。要反殖、独立,就会排斥欧洲主义,但就可能落入民族主义的僵局;要富强、民主,可能就要工业革命、建设现代化,就会排斥本土传统。拉莫斯很难得的,它同时向两种立场开战,他不要二选一,而且还说选欧洲主义的人,你们就是中产阶级,是伪君子;选民族主义的,你们就是混混、粗鄙。更超前的是,在1930年代,他就已经开始意识到美国文化将取代西班牙和法国,对墨西哥产生更深远的影响。他说你看“以前独霸的欧洲标准,正日益迅速得被北美的生活理想所取代,实用的工作金钱、机器速度激起了现代人的巨大热情”。它已经超越了当时二元对立——欧洲/本土的思考框架,敏锐地看到了另外一种资本主义文化将取代老牌帝国和殖民主义文化的影响成为占主导地位的文化。所以在这种状态下,拉莫斯要提出一个针对本土主义、殖民主义、欧洲主义,以及以美国为代表的现代资本主义的一揽子救亡图存的方案,这不太可能啊。

但是拉莫斯还是尝试着提出了一个方案,就是教育。拉莫斯说先从改变教育开始,他没说我们应该教啥,但提出不能教啥。比如殖民文化不能教,非理性的民族主义不可要,而且他还反机械理性。他当过一段时间教育部的司长,他对怎么改变墨西哥社会政治经济文化现状,没能提出一个整体的改革方案,也没有办法提出一个类似《资本论》这样的高屋建瓴的宏观体系,他能做的就是从自己的社会经验和实践经验出发,从教育入手,首先要把下一代培养成有灵魂的、独立思考的,既不被墨西哥现有所有这些主义所侵蚀,同时也要警惕以美国为代表的工具理性和资本理性——这种理性就是把人仅仅变成为资本主义生产里面的齿轮和螺丝钉,所有学校只为了培养所谓的人力资源,而不是为了培养人。

当然这本书也有硬伤,有国外学者评价说“如果这本书能够躲避本质主义的诱惑,就很完美了”。这个评价我也是认可的。这本书对底层、对印第安人的描写,我是不以为然的。但是我觉得尽管论述不是很严谨,可能很多地方不能自圆其说,以及所谓的理论性也可能是对那种理论的误读和误用,但是他的洞察力和他在那个时候对整个墨西哥人、墨西哥社会的观察,以及墨西哥的自我定位,对墨西哥未来道路的展望,到今天我认为是不过时的。作为一个前沿的思想者,他是无可指摘的。

张伟劼:刚刚滕老师提到教育,我想起李泽厚先生说过,21世纪将会有一门学科成为最重要的学科,就是教育学。李泽厚先生还预言过,人类将会迎来第二次文艺复兴,如果说第一次文艺复兴是把人性从神学的束缚下解放出来,第二次文艺复兴就是把人性从技术理性的束缚下解放出来。看到这本书我能联想到很多中国的现实,实际上我们今天已经处在一个科技飞速发展的时代,在日常生活领域,有一些方面我们应该是走在世界前列了。为什么我们不可以从现实出发,思考人和技术的关系呢?技术对我们日常生活的渗透,甚至是绑架,已经是让我们深刻感受到了。

拉莫斯的书直到今天对我们还是有穿透力的,这是一件很奇妙的事情。我在读的时候,时时都能想起我们今天的现实,但事实上拉莫斯思想的伟大之处恰恰在于他的思想是立足于墨西哥本土、立足于墨西哥现实的,这是一种此地此时的、从此地此时出发的思想,而不是那种从欧洲生搬硬套过来、只适应欧洲现实而非墨西哥现实的思想。拉莫斯能在书中谈教育,为国家建言献策,这也反映了在当时墨西哥的知识分子和执政当局之间的一种关系。

我们知道当时墨西哥的时代背景就是大革命,关于墨西哥革命究竟是在什么时候结束的,历史书上有不同的讲法,但不可否认的是,拉莫斯写这本书的年代正是墨西哥革命给整个墨西哥带来巨变的时代。在这样一种氛围下,墨西哥的知识分子和革命政府保持着非常紧密的联系,知识分子为政权服务,而当时的政权在一定程度上也是接近社会主义的,它会考虑到广大底层民众的利益。今天我们看到拉丁美洲的现实和那个时候已经大不一样。我在智利的时候,和当地一个出租车司机聊天,我提到了聂鲁达,我说智利人还是很喜欢聂鲁达的,我在地铁车厢上看到了聂鲁达的诗句,他说事实上今天没有多少人会去读聂鲁达的诗歌了,因为搞了新自由主义改革之后,教育大部分都私立化了,导致很多贫苦人的小孩受不到完整的教育;在智利公立教育做得还算不错的年代,智利国民整体的文化素质还是比较高的,有很多人读聂鲁达,私立化之后,很多人失去了受教育的机会,就导致智利整个文化状况变得更加平庸,更加粗鄙。实际上新自由主义在智利造成的这种状况,在拉丁美洲各个国家都存在。我这两天在看一本关于墨西哥毒品史的书,也提到墨西哥毒贩势力的扩张是和墨西哥政府推行新自由主义改革有关的,因为在新自由主义的时代,国家力量被削弱,很多行业都是放任私人部门去做,特别是底层民众的生活质量下降,教育及其他方面的福利被剥夺,种种状况助长了制毒和贩毒的行当。

聂鲁达

这本书的一个关键词是“自卑”,拉莫斯似乎认为这是墨西哥的民族性格。两位老师怎么看这个问题?

滕威:其实他比较有见地的不是提出自卑的问题,而是提出自卑是两面的:“越自卑的人越渴望权力”。就是越自卑的人越崇拜强权,就越希望有一天能够站在强权的身边,跟强权称兄道弟,分一杯羹,那样的话他才能不自卑。二十世纪墨西哥曾经有机会,差一点取代西班牙成为西语国家的马首,这在墨西哥申奥成功达到顶点。但也是因为举国之力办奥运,各种各样的社会矛盾大爆发,加之正处于全球反叛运动的高潮,墨西哥就爆发了学生抗议运动。官方为了不影响奥运会,采取了简单粗暴的镇压手段,这一下撕裂了墨西哥社会,从此墨西哥可以说一蹶不振。墨西哥似乎陷入怪圈,社会不满-变革者上台-变革者腐败-社会再次不满……这个现象在拉美具有一定普遍性,民族解放和独立运动完成之后,建立了民族国家,在某种意义上,解殖却未能真正完成。尽管拉美尝试了很多种政治经济文化的革命/改良,可以说是一个“革命博物馆”,但这些事业都是未竟的,都是未完成的状态。这是墨西哥或者说整个拉美“自卑”的根源吧。他们并非束手无策、坐以待毙,相反,他们始终在思考在实践,墨西哥、古巴、智利、尼加拉瓜、委内瑞拉、巴西、厄瓜多尔等等,拉美的另类实践此起彼伏,直到今天。不能因为他们尚未达成目标,就轻视他们的思想和实践。