《后翼弃兵》的“天才”叙事,为什么让女性主义者感到不适

2020-12-19

2020-12-19

提起2020年的影视剧集,就不得不提《后翼弃兵》(The Queen's Gambit)。近年来大女主(如《甄嬛传》)、女性英雄(如《了不起的麦瑟尔夫人》)、女性主义(如《美国夫人》)的剧集层出不穷。若以女性主义视角看待,中国特色的宫廷大女主剧集,多是将传统社会的男性视角转向了女性,但总体而言,这种类型的剧集中大女主本身和男性无异,只不过将传统宏大叙事中的男性换成了女性,其权力结构和生态环境并无改变,少部分剧则会通过所谓的女性魅力柔化政治的残酷,虽然某种程度上也能像历史上的武则天一样起到激励示范的作用,但其历史局限是显而易见的。女性英雄剧集从男女关系角度而言,更贴近现代理念,女性成为故事的主角,但并不像专门表现女性主义的剧集一样带有明确的诉求,只不过由于历史进程的差异,对于中国观众而言变成了某种启蒙或者指南,当我们看到20世纪50年代的麦瑟尔夫人时,女性在脱口秀(职场)的反映和今天中国女性面临的困境产生了强烈的共鸣。女性主义剧集目的性则更强一些,故事本身也和理论更为贴合,形成了某种互文。

上述波谱比较宽泛,实际上也没有绝对的界限,不是一个严格的定义,但如果我们暂且使用这个分类,《后翼弃兵》可归在女性英雄剧的坐标当中。在讨论女性英雄的故事(story)之前,我们先简单辨析一下词源。西方某些不学无术的学者喜欢辩称历史(history)是his story(他的故事),应该改成herstory(意为她的故事),虽然其初衷可能是好意,也和早期女性主义者幻想的纯女性国度有相通之处,但却闹了一个笑话。history来自拉丁语historia,这个词本身就是阴性的,印欧语系里很多语言中的“历史”都是由此而来,而拉丁语的historia可追溯到古希腊语 στωρ (histōr,意为知者、专家),来自原始印欧语*widtōr(知者,英文的wise也是由此而来)。名词的阴性阳性当然和生理的性别并不总是对应的,其背后的关系还有待语言学家、人类学家进一步考察。而heroine(女英雄)和hero(英雄)之所以会有差异,是因为现代英语的名词是不再严格区分词性了,但是在拉丁语中这两个词的词缀已经表明了它们分别代表阴性和阳性。而在翻译过程中,我们会发现,汉语也是一种不区分词性的语言,在翻译带有词性的外语时,为了区分只好采用偏正短语进行补充,于是heroine变成了女性的英雄(hero),那么真正值得思考的问题应该是为什么hero不会翻译成男性的英雄,为什么选择的基准是男性默认为英雄的性别,语言背后的社会动因是什么?当然英语中还有其他类似的问题,如man、male既代表男性,也可以指代人类;woman的字面意思是wife man(作为妻子、女佣的人),female的前缀fe-可能和拉丁语filius(意为乳头、吮吸)有关,其字面意思是有乳房可以喂奶的人。这是近年来语言学讨论的热点问题之一,但不是本文讨论的主题。这里只是想说明,当我们使用“女性英雄”这个词时,其背后已然有了一套评价标准,我们可能无法改变这种现状,但是应该知晓其动因和本质,we're what we talk。

当然相应的,直到近现代,女性英雄的故事是很少见的。在中国传统社会,女性在熬成婆之前是没有任何地位可言的,等她从媳妇变成婆婆之后,她就变成了父权的代表,代替丈夫、父亲在家庭、后宫中行使权力,这就是大女主剧集的历史本质。拙作《清代闺阁之中为什么出现了一批“女科学家”》指出,即便是清朝富庶地区,女性的著书、习天算也不过是带有表演性质的、彰显父权的体现,虽然的确客观了给予了她们相对宽松的文化环境,也的确有个别人活出了自己的色彩,但总体而言和历史上歌姬表演舞蹈没有本质区别。伊芙·科索夫斯基·赛吉维克在《男人之间:英国文学与男性同性社会性欲望》(Between Men:English Literature and Male Homosocial Desire)中指出,欧美文学的传统是通过女性角色展示男性之间的平等的欣赏和爱,如果用这种现代意义上建构的“爱情”套回古代,我们会惊奇的发现这只会发生在男性和男性之间。可见,无论历史故事还是文学故事中,女性变成了类似机械降神一般的角色,用康德道义论而言,女性成为了不道德的工具。

女性英雄剧集则将女性从这种窠臼中解救了出来,女性之间也能拥有和男性一样真挚的情感,当然也可能拥有爱情。不用像传统宫斗一样,女性之间只有为了争夺男性关注的斗争。但是在描绘故事的时候,往往会囿于社会环境和创作动机发生不小的错位。其中一个典型的案例是《欢乐颂》,这部以歌颂女性友谊为标题的剧集,在故事中体现出来的恰恰不是女性的跨阶层互助,而是阶层之间的互相利用,她们之间的感情并没有跨越阶层,也许有人会称之为真实,但是这远称不上对男性关系的突破和重述,并没有表达出女性之间也能有男性之间那些纯洁、真挚的感情。

而《后翼弃兵》在这一点上做到了极致,女主彻头彻尾的变成了一个男人:男人有好兄弟有红颜知己,女主有好姐妹有蓝颜知己;男人可以只有事业,事后一支烟,女主可以一心只有下棋,事后继续讨论棋局;男人可以嗑药、出轨、放荡不羁,但仍可以是一个英雄,女主可以嗑药、有性格缺陷、放荡不羁,但仍可以是一个女英雄。从这个角度而言,她变成了传统叙事的男性镜像,她拥有了传统叙事中男性拥有的一切:事业、爱情、友情和自我。

另一个值得重视的地方是《后翼弃兵》中对“天才”的塑造。按照“天才”的计量法定义,高尔顿将人的智商进行定量化,在倒钟型曲线中中间的大部分是常人,右边5%的小概率人群则为天才。在文学叙事中,这种非常之人即我们熟知的超人。其中一个最为典型也最为人熟知的女性超人,就是神奇女侠。在《与哲学》(Wonder Woman and Philosophy: The Amazonian Mystique)中,不同流派的哲学家对这个角色进行了各种各样的解读。诚如《神奇女侠秘史》(The Secret History of Wonder Woman)展示的那样,这个角色自诞生以来,不同学者对其褒贬不一,有人认为她迎合了男性审美,有人认为她体现了女性主义。但只要抓住性政治的本质是权力这一要旨,就能抓住其精髓。天堂岛是20世纪早期纯女性乌托邦之岛的变种,其核心思想是女性可以不依靠男性独立运作好一个社会,这个权力结构中可以没有男性;神奇女侠可能审美上是为了迎合男性市场,武器可能充满了性癖好的暗示,但是她英勇无比、所向披靡,在战场上和她的男性战友相得益彰,即便是身着超短裙,也暗含着我可以这么穿,但是如果被侵犯我有能力反击,也必将反击。她变成了一个打破传统刻板印象的形象,她一面像所谓的女性,是性感的,是美丽的,另一面又像所谓的男性,是勇敢的,是强大的。后现代或者建构论的学者们早已指出了这一点,并得到了人类学家的确证,所谓男孩子从小喜欢军事、刀剑、数学,女孩子从小喜欢洋娃娃、刺绣、言情剧,只不过文化濡化的结果。濡化是一个十分精准的人类学家术语,就好像一支毛笔在试纸上滴上一滴墨,整张白纸就会被浸润成黑色,正如戴维·D·吉尔摩在《发明男性气概》(Manhood in the Making)中提到的那样,我们的文化就这样润物细无声地将生理学上的男生、女生培养成社会学上的男性、女性。

《八二年生的金智英》剧照。

超人这个尼采提出的哲学理念离现实生活还太远的话,亚洲影视剧中出现了另一种英雄叙事,这种叙事根植于东亚的文化圈,女性不仅是被性抑制的,也是被荡妇羞辱的。在《八二年生的金智英》等作品刻画的文化氛围中,西方现代故事中比较习以为常的正常女性角色,变得格外充满了斗争的力量和悲剧色彩,变成了东方特有的悲剧英雄角色。新京报书评周刊的评论文章《亚洲的女性主义书写,是另一种英雄主义叙事》,将这种叙事和对不义的英雄叙事(尤其是推崇强奸犯、杀人犯等的叙事)做了很好的对比,并列举了近年来比较优秀的作品。这种不义的英雄叙事本质上,和我们日常生活中在酒桌、会议上看到的夸夸其谈的油腻中年男性是一脉相承的。权力编织出来的话语,形成了一种另类的夸耀手段,正如有些教授在课堂公然讲述黄色笑话一般。

《后翼弃兵》也采用了一种英雄叙事,而且是现代话语体系的科学英雄叙事。前面已经提过高尔顿提出的智商的概念,这一概念不仅被希特勒滥用成为社会达尔文主义的标杆,也在现当代社会变成另一个科学话语的叙事。正如18世纪的颅相学认为黑人不如白人一般,智商概念提出之后,也被用来论证种族、性别的差异。随着社会调查方法的改进和教育的普及,这一差别越来越不明显,于是从一个科学概念变成了一个前置性的默认规则:女性智商不如男性,特别是在从事数学物理这样的学科研究的时候。和女性读书不刻苦,容易被感情分心一样,成为了社会濡化的又一个案例。进而出现了一种论调,凡是取得成绩的女性都是靠后天努力,而非先天的天赋,一个典型的案例即是玛丽·居里,如刘慈欣《三体1:流浪地球》中对玛丽·居里的评价便认为她只是靠不断重复的实验才取得成功。而中文的居里夫人传记很少提及她和朗之万的绯闻,《居里夫人绯闻考》(见《科学的异域》,2008年华东师范大学出版社)中指出这是因为女性进入科学界仍要遵守“妇道”,可谓一语中的。需要注意的是,社会对于男性科学家的评价往往截然不同。对于滥情者如爱因斯坦、薛定谔,大多数科学家(自然他们当中大多数是男性)视其为人物风流,提出要把科学成就和私人品格分开评价;对专情甚至无情者如牛顿,则认为他们献身于科学。这和其他领域的女性遭遇的评价是类似的,只不过科学又有自身脉络,使得这种在其他领域极为普遍的现象被遮蔽了。这一脉络即自牛顿以来的科学家形象,虽然牛顿对三位一体的看法和基督教主流不同,但他仍被视为上帝的孩子,“上帝说要有光,于是牛顿诞生了。”为了切合基督教义,他必须是禁欲的,献身上帝的自然之书,所以很多传记都记载他终身都是处男。这种神话叙事在后世的科学家传记中被进一步夸大,变成不修边幅,不通人情,例如《生活大爆炸》中的谢尔顿和《哥德巴赫猜想》中的陈景润。由于这种叙事和所谓的女性气质完全不搭,女性科学家就被强加以贞洁牌坊似的“妇道”,以保持科学的纯洁性。

《后翼弃兵》显然完全打破了这种叙事,正如前文所言,女主其实就是一个男性,只有当她比其他男人更聪明,她才掌握了话语权和主动权,这个故事才立得住。或者应该这么说:她打破了传统精神气质的刻板想象和天才叙事,天才或者英雄应该是没有性别的。只有从这个意义上去理解,才能体会到,为什么同样的故事,主角变成了女性会使一部作品的精神面貌产生如此之大的变化。如果能冒犯到一些男性,那真是再好不过了。一个有趣的例子是《热气球飞行家》,其历史人物是两位男性,电影改成了一男一女,包括不少女性在内的评论者,对此愤愤不平,认为是抹杀了历史,不正视历史。持有这一观点的人除了没有分清历史和文学故事的不同,也是因为作品用一个女人代替了一个颇有成就的男性而感受到了冒犯。

需要强调的是,对于历史叙事而言,天才这样修饰性的词语本身可以作为一种历史评价的话语,但也会形成某种辉格史观和预觉神话。历史上的女性由于处于被物化的地位,的确很难做出和男性一样的成就,如果硬要按今天的价值观去套,则犯了时代误植的错误,也不符合实际。这个错误和近期对《自然》子刊上塔拉勒·拉万(Talal Rahwan)和波多尔·希布利(Bedoor AlShebli)论文(见The association between early career informal mentorship in academic collaborations and junior author performance)的误读一样让人不适,实际上文章恰恰指出由于男性导师拥有更多的权力导致其学生日后发展更好,但在解读中变成了鼓励学生找男性导师,论文从指出性别歧视变成了自身就是性别歧视,可见大众有多么容易被忽悠和冒犯。历史评价常常包含两个维度,一个是历时的维度,即回到当时当地,人物的行为都受其时代因素影响,从这个角度而言根本不存在超越时代的行为和人物;一个是移时的维度,即历史的后见之明,站在今人的角度予以评说,从这个角度而言,会出现很多超脱时代的行为和人物。好的历史评价应该综合这两个维度,而文学为了张力通常强调后者。拙作《科学无国界》中提到了克拉拉的例子,她被认为是一个悲剧的神话,但最近又有些研究指出其死与她的和平主义观念无关,可能和其婚姻家庭关系更大。历史的意义不在于制造令人印象深刻的神话,而在于恢复其本来的面目。对克拉拉而言,这个真相的悲剧性尤为突出,她不是个天才,而只是一个普普通通的职业女性,就和那时候欧洲的很多女性一样。

唯一的缺憾在于,天才这个词本身就是为男性打造的,智商是用理性用所谓的数学定量计算出来的,对于任何计量法(也包括今天的大数据),其结果都早已隐含在计量标准之中。当我们用智商这个概念时已经意味着我们默认了某些人智商不行(如果不是女人的话也会是其他弱势群体),当我们承认有天才存在时已经意味着我们默认了某些人是天然强势的,适合做某些事的(如果不是男人和数学的话,也会是其他强势群体)。换言之,天才叙事本身就是权力视角下的叙事,这也是某些女性主义者在观看《后翼弃兵》时可能会产生不适的原因,认为它根本上是承认那一套办法是可行的、有效的。这可能是一个无解的问题,即便平权做的很好社会仍会面临这个问题,因为总存在大多数和少数,存在某方面强势和弱势的问题。

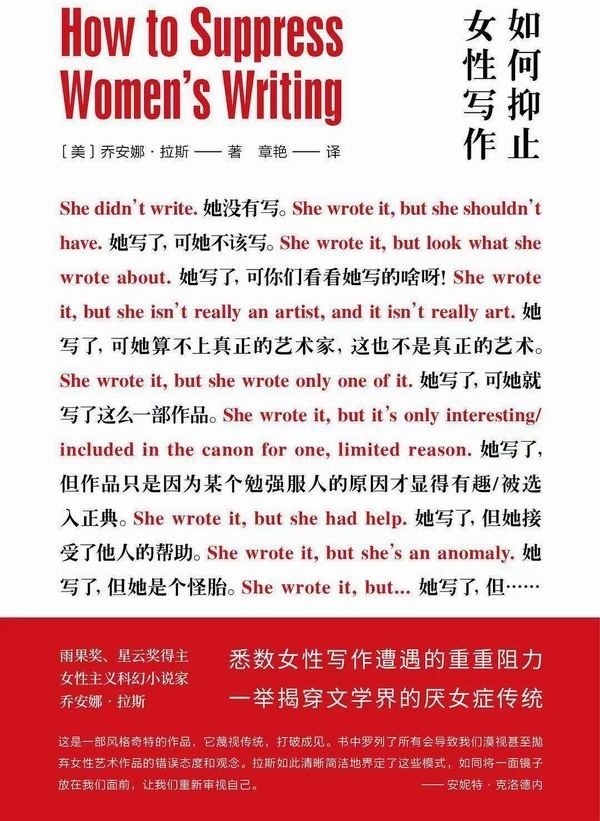

即便如此,我们也希望看到越来越多的带着男性天才头衔的女性,看到那些在厌女文化中仍敢发声的女英雄,看到越来越多的女性创作者发出自己的声音,而不是萧规曹随地书写只属于男性的故事,更不是像《如何抑止女性书写》(How to Suppress Women's Writing)封面所展示的那样,抑止更多女性(特别是社会层面的女性)书写和说话的权力。