艺术的“上海时间”|工业遗产“变身”滨江展馆的因借体宜

以“全球艺场·上海时间”为主题的上海国际艺术品交易月前不久落下帏幕,然而,艺术的“上海时间”仍在延续。“澎湃新闻·艺术评论”(www.thepaper.cn)近期深入探访上海滨江美术馆群,探寻艺术的“上海时间”与背后。本期对话建筑师柳亦春,听他讲述他所亲历设计的,工业遗产转变为龙美术馆、西岸艺术中心、艺仓美术馆、八万吨筒仓等黄浦江两岸的艺术场馆。

柳亦春说:“工业建筑虽然不同于园林,但原来建筑与工业运输、与黄浦江之间构成的独特关系,都是一种既有的、可以被捕捉的场地的特征。园林有一个建造规则叫‘因借体宜’,就是说要能够发现并挖掘场地的潜力,充分利用好对建筑设计有利的部分,形成一个得体合宜的空间。这些特征如果能够在新建筑中得以延续,将会成为新建筑的历史的底蕴、文化的承托。”

浦江两岸的艺术空间已成为建筑师发挥创意的所在。上海外滩美术馆所在的亚洲文会大楼,在2007年由著名英籍建筑设计师大卫·奇普菲尔德(David Chipperfield)改造为美术馆,西岸美术馆也是他的作品。震旦博物馆的设计来自安藤忠雄,上海船厂的空间改造设计者是隈研吾,复星艺术中心的设计来自英国建筑设计师托马斯·赫斯维克(Thomas Heatherwick)、西岸艺岛Art Tower是日本建筑师妹岛和世和西泽立卫在中国的首个设计作品,正在建设的浦东美术馆的建筑设计出自法国建筑师让·努维尔之手……

中国建筑师在其中也不容小觑,其中不得不提的是大舍建筑设计事务所主持建筑师柳亦春。从2014年建成运营的龙美术馆(西岸馆),到西岸艺术中心、艺仓美术馆、八万吨筒仓、直至杨浦滨江的一堵名为“边园”的望江长墙。这些由工业遗产改建而来的建筑,在留存城市遗迹的同时,也构成了滨江岸线上一道道特别的风景。其实除了美术馆外,打通徐汇与黄浦滨江公共空间断点的日晖港步行桥也出自大舍。

柳亦春

澎湃新闻:有评论说2010年至今堪称是大舍和柳亦春的“黄金十年”,2010年也是黄浦江滨江建设的开启之年,作为直接参与改造的建筑师,您对10年来滨江的变化有什么直接的感受?

柳亦春:这十年是上海从新城建设转入城市更新的重要转型期,世博会开启了上海城市更新的进程,沿着黄浦江工业岸线的改变,也造就了城市变化最大的片区。2017年底从杨浦大桥到徐浦大桥间的滨江岸线全线贯通对上海城市面貌和公共空间的提升效果显著。

徐汇滨江开发之前,厂房林立的状态。 大舍

澎湃新闻:2011年,大舍开始设计龙美术馆(西岸馆),2014年开馆,也开启了西岸乃至滨江的艺术生态的注入,您在2019年10月接受2019UED年度建筑师奖时说:“我想,这个奖应该是颁给2014年的上海的”,当时龙美术馆的建造有些怎样的故事?

柳亦春:“龙美术馆”所在位置最初的定位是徐汇滨江游客服务中心,但这个定位显然不足以带动滨江地区的开发进程。大约在2011年下半年,徐汇区有了把徐汇滨江打造为徐汇乃至上海文化艺术走廊的想法,考虑引进民营美术馆与政府来共建滨江文化带。

龙美术馆,设计前的状况。大舍

“龙美术馆”是徐汇区引入的第一个民营美术馆的项目,并把项目放在了徐汇滨江的公共空间,编号为“G建筑”。大舍在2011年10月底接手该项目开始美术馆的设计,到2014年的3月完工,花费了两年零四个月的时间。在整个设计和建造的过程中,无论是建设方、运营方,还是我们设计方,以及政府监管部门等所有介入该项目的团队都投入了极大的热情,可以说,没有多方共同参与和合作,在这么短的时间内建立这么高质量高水准的美术馆,几乎没有可能。 回想当时,大家都是不计得失只为把这个项目做好,不仅是建筑师、建设方,特别像徐汇西岸集团的领导,可能比我们建筑师去的次数还多,几乎每天都会到现场去关心项目进展,了解哪些难题问题需要解决等等。这个项目也让我感受到一个好的建筑诞生,不是仅靠建筑师的设计,而是靠项目相关多方力量共同合力完成。这也是我在2019年因龙美术馆的设计获UED年度建筑师奖时说“颁给2014年的上海”的原因,这个奖真的应该颁给参与这个项目所有的人。

龙美术馆鸟瞰图。田方方

回想当时,黄浦江滨江岸线刚刚开始启动改造,徐汇滨江是步子迈得最早的一段,最初便具备了土地储备基础,开发的定位、目标也都非常的明确。除了龙美术馆,徐汇滨江岸线上余德耀美术馆、油罐艺术中心、西岸艺术中心,以及“西岸建筑与艺术双年展”(2013年,后发展为“城市空间艺术季”)和西岸博览会也都同步进行着,感觉大家不是做某一个具体项目,而是介入到黄浦江沿岸的工业建筑更新,其中包括基础设施、文化建筑、滨江的公共空间等。好像每个人都参与到历史性的使命中,那种工作态度和激情,让我特别难忘。

2020年第七届西岸艺术与设计博览会现场

尤其徐汇滨江以“西岸”命名,更具国际视野,也暗示了这块区域对标的是巴黎左岸、伦敦南岸,也更让所有参与者感觉自己从事的工作的历史性,并带着这种热情进行着相关的城市更新工作。

未来徐汇滨江俯瞰图

澎湃新闻:龙美术馆无论是运煤码头保留和改建的,无论是建筑外观、内部展厅的设计都开了先河,其次是外部衍生出公共空间,内部大型装置作品与建筑的关系、艺术作品与室外的关系,都让人觉得结合出更多的化学反应,在设计时如何考虑内、外部空间的?

柳亦春:龙美术馆虽然是一个美术馆建筑,但也是一座城市的公共建筑,美术馆只是它的一个功能,龙美术馆所在区域作为原本是北票煤炭码头(1929-2009,也是新中国成立后华东地区的能源中心),在世博会前夕才终结了作为城市运煤码头的历史使命。

当时这片场地除了煤码头,还有一些相关构筑物,有高架的运煤输送带,还有运煤的漏斗、运煤铁轨,这在过去与城市货运轨道系统相连,但如同伦敦等国际化的大都市一样,在进入后工业时代后,原来的运输方式、生产模式都发生了巨大的变化,原来的工厂也不再需要了,同样,曾经在城市主要航道上煤炭、粮食的码头也都面临着退场的命运。上海借世博会的契机,把城市中心区域的运输码头迁移到郊区,那么城市更新过程中,保留哪些、拆除哪些,是非常关键的,它与城市的历史与未来发展有关。

龙美术馆,煤料斗卸载桥。大舍

对于龙美术馆所在的北票煤炭码头,在我们接手时大部分工业设施都拆除了,但110米长的煤码头被保留了,它如何用,如何与跟新建筑整合,是设计的关键。我们希望新的建筑,首先能够保持原来场地(煤码头)的重要特征,当时看到一组垂直于江面的煤漏斗,我们希望煤漏斗本身和其所构筑的空间的系统能够保留住,这个空间系统恰好是人流从城市去往江边的方向,所以我们就把美术馆一分为二,中间的煤漏斗区域为行走活动的公共空间,一边是主要展厅,另一边是艺术品商店、公共讲堂、咖啡厅等一些辅助性的空间。这样的设计一方面区隔出了展览和服务性空间,并围出了一个以历史留存煤码头为主题的公共空间。最终人们也的确因为这个历史构筑物了解此地曾经的历史,并与场地的历史对话。

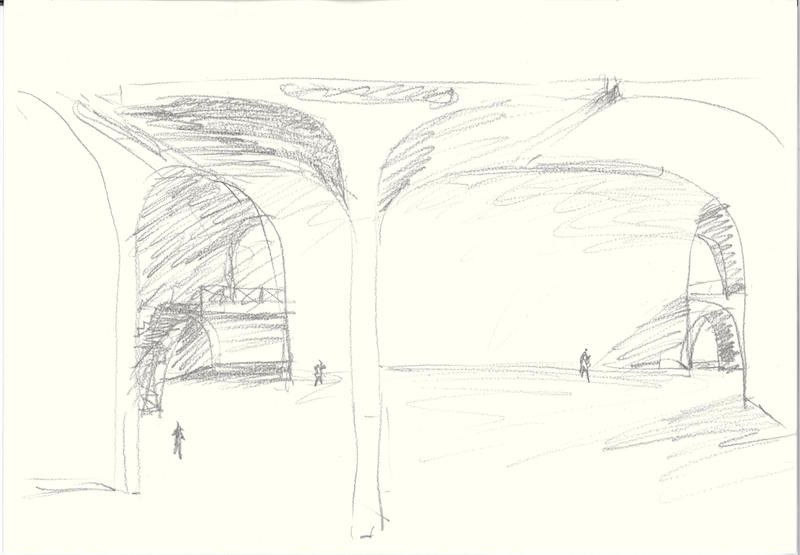

柳亦春 手稿

我们设计的新建筑也借鉴了煤漏斗的形式,用了类似的构筑方法。比如,煤漏斗由混凝土建造,新的美术馆是不是也由混凝土建造?但因为建造时间的不同,美术馆用了最新的清水混凝土技术,营造出一个特别光洁的混凝土表面,与原来受到时间侵蚀的、粗犷的、带有一定时间感的煤漏斗形成一种新与旧的对比,同时又是一种连续性的设计。

建成后的龙美术馆 Hufton Crow

除材料外,龙美术馆的设计也用了与煤漏斗可以类比的结构。当时煤漏斗因为其功能性重复建造(煤炭从漏斗上落到对应的火车的车厢中,然后车厢沿着轨道把煤运走)。美术馆也经历了功能性空间发展的过程,它最早源于王宫或帝王别墅,他们把收藏挂在墙上。比如巴黎卢浮宫原是法国的王宫,这也奠定了从一个房间到另一个房间空间的序列作为美术馆的空间构成的历史原型,它们是从一个展厅到另一个展厅的展览和参观过程。

龙美术馆内部展览空间 苏圣亮

美术馆所有房间的功能为了展览而存在,但其实所有的画都是挂在墙上的,所以“墙”比“房间”更为重要。所以我们就想,如果能够把美术馆建成看上去好像由一片片墙构成,其实与美术馆展览的本质更为对应,这也构成了龙美术馆设计的核心概念。当然墙如果要在空间中被强化出来,最好是相互分离的(如果墙连续还是会围成一个房间,不是一片墙)、只有在独立的时候它才会形成“墙”的概念,一旦墙分离之后,展览空间就发生了根本性的变化,它就不再是从一个房间到另一个房间线性的展览过程,而是由一片墙到另一片墙离散的展览空间,观众可以看完这片墙、看那片墙,再回到这片墙,成为一个自由观展的过程,离散的墙体形成了漫游式的展览空间,这是龙美术馆区别于其他美术馆最重要的特点,也带来了当代美术馆布展理念上的变化。也是由于他独特的结构,构成一个非常具有标识性的空间特点。我们当初在为了让一面面墙能够相互独立,用了特别“伞拱”结构,这个是一个独立悬臂的结构,伞拱帮助独立悬臂延展出最大的空间可能性。

在龙美术馆空间展示安东尼·葛姆雷作品《临界物质II》 龙美术馆供图

当然因为龙美术馆的结构墙体是在原来已经建好的两层地下室框架结构的柱网上完成,所以,这些墙体也都落在原来柱网上独立承重。伞体在空间中不同的位置,最终形成了对称的拱、垂直半拱,十字拱等内部的空间,最后呈现出的状态让空间自身的特点特别强烈,高大的空间尺度在给展览带来了一定的难度的同时,也激发出一部分艺术家的创造性,特地为这个空间定制艺术装置或大幅作品,并与策展人一起以作品回应空间,让展览与空间形成某种独特的对话,也形成了同样作品的不同观感。龙美术馆的不同之处,也在于每一次展览中寻求一种建筑空间和艺术策展展之间的对话,最终形成一个独特的展览。

“刘韡:散场/OVER”展厅现场,图为作品《暗物质》《微观世界 No.3》,龙美术馆(西岸馆),2020,摄影:夏木。图片由刘韡工作室提供

澎湃新闻:龙美术馆之后,西岸艺术中心、艺仓美术馆、八万吨筒仓、边园都属于工业遗产的改造,这些建筑是否有设计理念上的延续?

柳亦春:做了龙美术馆之后,开始陆续接触更多的江边工业建筑改造项目,比如说浦东老白渡煤仓改造为艺仓美术馆;民生码头八万吨筒仓改造后在2017年成为上海城市公共空间艺术季主场馆;再到去年完工的杨浦滨江的“边园”也是一个运煤码头。

杨浦滨江的“边园”。田方方

所有的这些项目都有着共同的特点,都是工业建筑的遗址、除了筒仓外,其他都不是特别重要,却都有着巨大的建筑尺度、特殊的构建形态,又不属于保护建筑级别,这种匿名性的旧建筑构件通常允许做一些改造和更新。在更新过程中,如果能找到与现有工业空间相适应的功能,是对工业建筑最大的保护,因为最终工业空间被再次利用,才能延续其生命。

筒仓原始状况

但从龙美术馆的煤漏斗到艺仓美术馆运煤的老白渡码头,再到筒仓、边园,它们的空间特点、保留价值、重要性相互不同。其中,筒仓有百年历史,曾经是“亚洲最大容量散粮筒仓”,现在是上海市文物保护建筑。它由30多个圆形的筒构成阵列,尺度巨大、气质震撼,可能因为储存粮食的方式发生了根本性的改变,这种空间以后也不会再有了,所以建筑需要最大程度的保护。因为它曾经用于储存粮食,所以封闭性很强、不需要开窗。但筒仓建筑要由新的功能介入,需要打开一些洞口去建立建筑与黄浦江之间公共空间开放性的联系,同时又需要去保持其自身空间封闭性的特点,这会是一个矛盾,那么如何化解这个矛盾?

在筒仓的改造中,我们用了一个外挂的自动扶梯附着在旧的建筑之上,在结构上与筒仓脱开,相互独立。这样在以外挂的、透明的、开放的新的建筑要素建立其与黄浦江景观的关联性和空间的开放性的同时,又维持住了筒仓本身的封闭性。作为展览空间,这种内在的封闭性也是合适的。澳洲的《巴拉宪章》中工业建筑的改造有一个非常重要的原则:适应性再利用——找到适用它的功能去利用这个空间,就是对空间的最大的保护。

改造后的筒仓,用一个外挂楼梯建立建筑与黄浦江之间开放性的联系 苏圣亮

改造后的筒仓内部

对于艺仓美术馆,原本煤码头的建筑并不具有鲜明的外观,但建筑内部有八个斗,这是特别空间特征,所以我们就把八个斗把完整的保留在美术馆内部,在原来建筑顶部新加了钢结构挑梁,层层下挂,增加美术馆的使用空间,外观上是一个采用了阳极氧化铝板的新建筑,进入到建筑的内部就会发现里面藏了一组特别粗犷的煤漏斗,而且煤斗也作为美术馆展厅使用,这已成为艺仓美术馆独特的自身特点。

艺仓美术馆所在煤码头运煤廊架旧景 大舍

改造后的艺仓美术馆。 田方方

澎湃新闻:从建美术馆空间,到杨浦滨江“边园”的一堵墙,在工业遗产改造的实践中,对于工业遗产的改造是否有新的想法?

柳亦春:在我参与的黄浦江边的工业场所的改造过程中,设计都有着某种连续性和内在规律性,这种规律性与我早期对园林的兴趣关联。园林有一个建造规则叫“因借体宜”,就是说要能够发现并挖掘场地的潜力,充分利用好对建筑设计有利的部分,形成一个得体合宜的空间。工业建筑虽然不同于园林,但原来建筑与工业运输、与黄浦江之间构成的独特关系,都是一种既有的、可以被捕捉的一些场地的特征。

杨浦滨江的“边园”。田方方

这些特征如果能够在新建筑中得以延续,将会成为新建筑的历史的底蕴、文化的承托,同时如何能够成为新设计的契机,这也是每个项目会仔细考虑的。

改造前的“边园”原是输送燃料运煤码头的一部分。 大舍

在工业遗产改造项目中,它们首次进入我眼帘时,都是某种废墟一般的存在,因为长期闲置、那些梁柱已经破损,有些泥土落在上面,长出了杂草,甚至树木,似乎这些废墟都在以某种方式向自然回归,我们今天要在废墟上重新去建造,从某种程度上是在终止它向自然回归的过程,这样的终止对废墟意味着什么?

我在上海当代艺术博物馆(PSA)讲述“边园”的时候,用了两个词“废墟”与“痕迹”,同一个东西,既可以理解为是“废墟”,可以理解为是一种“痕迹”。当废墟已经转化为新建筑的一部分时,它就变成了原来场地上的一种痕迹,并以一种新的方式把它固化。所以我觉得这是两种不同的、对于时间的理解,“废墟”好像是一种消失,“痕迹”好像是一种保持。所以在“边园”的设计中如何去理解“废墟”和“痕迹”,可能更加有意识地迈出了一个与之前建筑相对不一样的起点。

改造前几乎回归自然的运煤码头长墙。 大舍

第一次到“边园”看到的就是长长的一堵墙,好像它是以某种方式存在于场地上。这堵墙在码头上,码头与防汛墙之间有一个四五米宽的缝隙,缝隙里有很多的混凝土碎块。后来我们了解到原来此处有两堵墙,另外一堵墙被粉碎之后,建筑的碎块被扔在了码头跟防汛墙之间,日积月累,泥土进入缝隙当中,长出了杂草树木,丛生的杂草、保留下的那堵墙、粉碎的另外一堵墙的碎片共同形成了一种风景般存在的整体。尽管是风景,却是荒芜的、废墟般的存在,但也恰是这种风景,传递了黄浦江边工业历史的时间感,也传递了杨浦滨江过去相对处于上海城市边缘地带的地理特征。所以会有电厂、煤气厂,以及输送燃料的运煤码头,我想让这个地方被改造了之后,仍然能极大程度保留住原来场地与都市生活有所疏离的荒芜场景。我觉得这种场景一旦被完全被新的、过于网红化、热闹的氛围替代,与原来场地的气质就完全不一样了。

改建中的“边园”大舍

改造后的长墙成为了“边园”。田方方

我觉得现在的黄浦江边的公共空间的改造,有可能会进入一个误区。尽管大家都不同程度保留了一些工业片段,但景观的气质发生了根本的变化,这种变化可以有,但是我总觉得多少也应该有一些原来的气质能得以保留下来。“边园”地方不大,只是一堵90米长墙,但却与原来的场地、现有的杂草树木形成了相对非常完整的一种风景,可能做简单的介入就可以。所以在设计中,只用了一个单坡的屋顶以建立过去码头内外不同尺度的对应;并把夹缝中建筑碎片、因为潮水不断的洗刷所构成的独特都市景观加以保留;最后,码头的一块地面稍作抛光,可以用来溜旱冰、玩滑板,作为都市日常活动的场所,同时又能够保存了原来的工业地带的独特的气质。

改造后的“边园”原来的场地、现有的杂草树木构成风景。 田方方

澎湃新闻:完成了“边园”设计后,再回看龙美术馆,其公共性意义是否可以探讨?

柳亦春:龙美术馆把原来煤码头垂直于江面的运输空间,转化成市民从城市抵达江边的主要公共空间。它的公共性有赖于如何强化一个场所,让人们能够感受到场所的城市性、场所的历史的变化、我觉得这是更重要的公共性。并不是“公共场所”就有公共性,如何建立场所自身的公共性的特点,这是“公共性场所”的核心的理念,在黄浦江边的探索是如何把原来的工业历史以一种新的方式转化为日常生活空间,同时让人们体会到这种转化。我觉得这是一种独特的公共性。这也是我们在黄浦江边所做的工业遗迹改造案例中核心思考的内容。

筒仓改造后在2017年成为上海城市公共空间艺术季主场馆,图为主入口立面。 田方方

澎湃新闻:您觉得未来滨江地带如何和城市有更多的连接?

柳亦春:以西岸为例,我觉得未来随着西岸传媒港、金融城的建成,西岸本身就开始渐渐形成了城市的副中心。回想龙美术馆刚开始建设的时候,我们都不知道“西岸”的存在,因为当时这里都是城市煤码头、水泥厂、飞机场等基础设施,都是日常生活所到达不了的地方。如今西岸的龙腾大道已经变成了美术馆大道,一些城市的功能空间、办公居住和商业的场所也都逐渐开了出来,已经是方便到达的生活场所。

为什么一些滨江地带,依旧不被认为是城市中心,我觉得可能在心理上,“内环高架”形成了某种程度的割裂,好像穿越内环就离开了城市的中心地带,城市的快速干道将城市做了地理的分离,但如今地铁的存在,可以去化解这种隔离,钻到地下铁中再出来就到了另一片区域,所以未来随着地铁网络越来越密集,城市对于连续性和被隔离,会产生新的空间概念。上海也在建高架步行系统,希望能够去跨越一些被隔离的城市空间。但目前体验还不是很理想,反而我觉得地下空间的建设会更好地减弱内、中、外环线的分区体验。

夕阳映照下的徐汇滨江,与世博文化公园隔江相望

澎湃新闻:作为最初投身滨江的建筑师,你对未来滨江的畅想怎么样?

柳亦春:我觉得除了岸线贯通外,应该更好地去挖掘黄浦江面上水上巴士的可能性,构建起江与江对岸的联系,如果黄浦江两岸的联系能够通过某种方式加强,将给整个滨江公共空间会带来完全不同的新变化。最近听说徐汇区和浦东一起计划在龙美边上要做一个缆车,从原来的西岸营地去通到世博公园。因为在黄浦江上建步行桥难度较大,如果有缆车、水上巴士等更多步行系统,加强两岸,以及不同的区域之间的快速联系,如果水上巴士可以连通黄浦江两岸诸多文化项目的节点,比如,从龙美术馆到PSA,再到艺仓美术馆、浦东美术馆、外滩,把浦江两岸的文化空间串联,不同的表演、展览轮番上演,尤其在春秋两季文化活动比较密集的时间里,能够通过水上巴士相互沟通,建立更好的城市文化的氛围,形成一种事件性的庆典气氛,也是公共空间外化的一种表现。