邵学成:被遗忘的丝绸之路——从巴米扬大佛到龟兹大像窟

2020-12-30

2020-12-30

邵学成,清华大学博士后,敦煌研究院特聘研究员,UCLA客座研究员,长期从事阿富汗、巴基斯坦等中亚国家的考古美术研究。曾经多次前往阿富汗、巴基斯坦等地考察,参与策划由中国文物交流中心策划的阿富汗国家博物馆珍宝展、亚洲文明联展;敦煌研究院策划的平山郁夫丝绸之路展览。也长期致力于中亚考古研究的宣传、科普工作,撰写并发表了大量的相关研究和科普文章。

本文根据2020年11月26日邵学成在复旦大学所作的讲座整理而成,是由复旦大学历史系吴欣老师主办的“丝路拾遗”系列四场讲座中的第一场。

巴米扬与中亚佛教考古

阿富汗(Afghānistān)的字面意思是阿富汗人的国家。这里的阿富汗人,其实主要是指普什图人。兴都库什山(Hindkush)横穿阿富汗,将阿富汗的国土分为南北两个部分,这也形成了两个略微不同的文化区域。历史上,南部多受印度文化影响、北部多受伊朗文化影响。兴都库什平均海拔5500米,飞鸟难以逾越,山名意思是“杀死印度人”。而巴米扬石窟群就坐落在沟通南北地区山谷通道里。巴米扬石窟的概念,除了我们熟知的东大佛、西大佛之外,还包括周围的一些石窟、城堡和有宗教活动的山谷。

历史上,佛教发源于古代印度,佛教文化兴盛的中心也经历了移动的过程。从尼泊尔、到今天的白沙瓦(犍陀罗),再到中亚。根据这些年的研究,佛教在亚洲路上的传播路线和游牧民族的迁徙,或许多多少少存在联系。从早期交通路线观察,中亚地区的一些游牧民族迁徙路线是早于佛传路线的,比如最近敦煌研究院和巴米扬大学联合在巴米扬周哈克古城新发现的史前时期大角羚羊特征岩画,非常靠近石窟区域,此外在瓦罕走廊、新疆、甘肃等地都有类似岩画被发现,这些岩画存在的地区都存在丰富的石窟和佛教遗址。早期青铜时代的岩画路线和后期佛教石窟传播路线几乎是重合的,这是个有趣的现象。

佛教从中亚向西传播的时候,遇到了早于其已传播到该地区的琐罗亚斯德教,它的教义、世界观和佛教非常近似,因此佛教的向西亚的传播受到了阻碍。于是佛教经历了中亚文化的融合之后,转折向东方传播。佛教艺术也从印度、犍陀罗,再到中亚和阿姆河流域。在中亚的时候,佛教艺术主要经历了将以石刻为主体转化为雕塑壁画化的过程。

由于印度本地后来发生了宗教纷争,早期佛教文献大多被毁掉,反而是历史上中国前往印度的取经僧侣留下了很多记载。早期欧洲殖民者,根据历史考古学的研究方法,要按照文献记载去实地寻找当时的南亚、中亚遗存。这样的研究也影响到了对于巴米扬石窟的辨识。一般的中国石窟研究中,石窟内有些文字题记、碑刻,佛教经典中的“序”,以及史料中涉及人物传记时会提到开凿石窟经历,例如《魏书》(释老志)等记述等。

通过翻译中国印度之间的古代僧侣游记,一些法国汉学家还原了阿富汗、印度和中亚的部分历史地名,例如:巴米扬为梵衍那、贝格拉姆(喀布尔)为迦毕试、巴尔赫(巴克特利亚)。这些都是我们还原当时巴米扬石窟开凿的文字资料,他们最初也是根据玄奘的记载找到了东西大佛、确定了巴米扬的位置。“伽蓝东有鍮石释迦佛立像,高百余尺。 分身别铸,总合成立。”这里的立像指的就是巴米扬东大佛。诚然,玄奘的文字资料也不完全准确。其一因为,他西行求法的目的地、心中的圣地是印度,中亚大部分地区只是“到此一游”,所以对中亚的记录没有那么详尽;其二,玄奘主要途经主要交通路线和绿洲城市地区,对偏僻农村的石窟记载不够准确,许多细节现在已经无法还原。但是,他对吐鲁番以西和龟兹地区的新疆佛教状况的记载很详细,在这里也因为等待合适的爬山时机观察了很多地理信息,还是给后世的考古学家以非常大的帮助。

二十世纪在中亚的佛教考古工作

上个世纪,各个国家在中亚争相开展了考古工作。由于巴米扬身处欧亚大陆中西纽带,拥有丰富石窟遗存,但是既没有文字资料、也很少有其他文字类遗物出土,只能依靠考古和艺术史的方法进行研究。这两个学科中各种最先进的研究方法论在中亚轮番上阵,可以说,阿富汗是上世纪学术研究的“奥运会”。

最早来到新疆和中亚的是19世纪中后期服务于英法等国军方的探险家,和一些抱有贵族阶层冒险精神的探险者。

1922年,法国政府与当时阿富汗政府签订了文化协议,其中的考古垄断协定将其他国家考古队拒之门外。此后的三十年内,法国独自垄断了阿富汗的田野考古、拍照、发掘物整理和出版报告权利。同年建立的法国驻阿富汗考古代表团(archéologique fran aise en Afghanistan,简称DAFA)是他们的官方机构。这一时期最值得关注的是DAFA临时主任哈金夫妇(J.Hackin和Ria.Hackin),他们夫妇带着一支小队伍到阿富汗上任,正式开启考古研究,他们由于人力、精力有限和地区动乱,并没有对巴米扬进行系统的发掘。在1931年哈金和助手参加了雪铁龙亚洲探险队,在途径新疆时,新疆地区陷入“政治秩序”混乱的时候,他们潜入龟兹地区、焉耆七个星石窟和柏孜克里克石窟进行了一些研究。他们对巴米扬进行了许多图案比对,但是大多数都是建立德国对龟兹石窟的研究成果和当时盛行的维也纳学派的李格尔(A.Riegl)“风格学说”之上,做出了不少“想当然”的美术样式推论。但巴米扬的研究随着二战全面爆发、法国沦陷后,哈金夫妇积极投身于抗击纳粹的宣传当中,1941年,夫妇二人和助手J.Carl乘坐的前往上海的轮船被德国潜艇击沉,三人不幸罹难,他们的石窟资料整理工作也就没有完成,现在资料还在吉美博物馆存放。二战结束后,法国考古队重返阿富汗,直到1979年苏联入侵,法国在阿富汗的考古工作才被迫中断。

(错误推论之一,DAFA认为他们是同类)

DAFA不仅帮助阿富汗建立博物馆,也建立大学、完善田野考古和文物保护制度。这时候伊朗、阿富汗和中国等半殖民地国家的民族意识觉醒几乎是同步的,1930年6月,民国政府颁布了第一部文物保护法,禁止外国学者在中国单独开展考古发掘。也是根据这部古物保存法规定,斯坦因在他的第四次中国新疆考古过程中因此被驱逐。斯坦因之前为这次调查曾专门奔赴美国演讲筹集资金,他在哈佛大学的讲座深深地影响了一些年轻学者,其中有一位是后来鼎鼎大名的罗兰(Benjamin Rowland)。对印度、南亚、中亚艺术史稍有了解就会知道,上世纪六七十年代,美国大学几乎所有的南亚艺术史教材都是由罗兰编写。罗兰曾经在日本学习亚洲艺术史,1930年代也曾进入中国敦煌新疆等地,但是留下并公开的资料很少。后来在1937年罗兰和哈佛大学的同事开展了新一轮“横穿亚欧计划”,尤其是对阿富汗、印度、斯里兰卡等地区的佛教、印度教遗址进行考察。因为他们是美术史研究,而且说服了法国DAFA给予他们在阿富汗提供考察便利,切割了部分巴米扬壁画样品,因此也有了和DAFA不一样的研究观点。

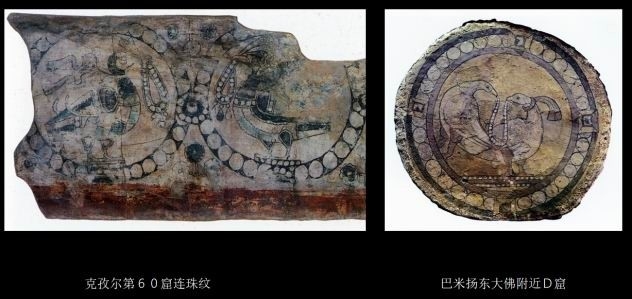

罗兰等人借助美国的壁画颜料“分析传统”,通过技术手段对壁画绘制材料成分进行检测,就克孜尔石窟与巴米扬石窟壁画色彩、样式进行了研究。1938 年,哈佛大学弗格美术馆的盖顿斯(Gettens)对1926 年从德国购入的克孜尔壁画残片进行了彩色颜料和技法检测分析,这些资料综合在一起有了新的发现。在此基础上,1962年名古屋大学的山崎一雄指出,克孜尔石窟与阿富汗巴米扬石窟的壁画,在壁画地仗层制作、绘画原料、用色和绘制技法等各个方面,都非常相似。他们推断,可能是同一个民族或种群携带一批工匠在新疆、中亚等地迁徙游动,留下了近似的绘画。

哈佛大学继续保持对巴米扬的研究传统,1978年,绍特尔(K.Salter)出版哈佛大学博士论文,通过整合、比对巴米扬地区与周边国家的佛教艺术纹样,得出关于年代学的结论,其一,当时的西突厥王室主导了兴都库什佛教美术学院;其二,巴米扬东西大佛的大概建造时间在6世纪。这是巴米扬年代学正式争论的开端,尽管当时日本学者已经提出类似观点,但是由于信息不通畅,很多研究出现了重复。但巴米扬大佛和石窟的分类别研究已经开始精细化,这一时期的进步有些是因为“技术进步”,在巴米扬石窟的印度修复队起到了一定作用。

在南亚考古过程中,印度的影响也不容忽视。作为曾经英国的殖民地,他们继承了英国遗址保护、文物修复的理论传统与技术。1969年印度考古局协助阿富汗对巴米扬大佛进行修复,把足部进行了清理,此时确认东西大佛的实际高度。修复工作持续了7年,之后Shri.R.Sengupta发表了一份详尽的报告。在图片中我们可以看到,印度人在东西大佛的表面搭建了非常多的脚手架。因为中亚的山脉以砂砾岩居多,岩层较松,很多石窟前阶梯和通道都已在历次地震和自然风化、人为破坏中坍塌,所以必须靠梯子或脚手架进行攀爬,这样很多高处的建筑、雕塑、壁画细节都才被发现。

1970-1980年代,日本的佛教考古美术研究突飞猛进,京都大学、名古屋大学等科研机构都取得了突出成果。如长期主持日本考古队在巴基斯坦、阿富汗等地发掘工作的樋口隆康(Takayatsu Higuchi,京都大学),联合宫治昭、桑山正进等学者进行跨学科研究,发表了号称“资料最齐全”巴米扬石窟发掘报告。现在来看,这本资料的确珍贵,因为将很多石窟基本内容都进行收录。但也并不是最全,很多新考古发现都还需补充,我们也不能用现在的眼光来苛责过去。尤其是在阿富汗做田野调查和考古,后勤物质保障一直是个问题,想取得成果比较难。1979年苏联入侵阿富汗,苏联入侵之后,阿富汗陷入混乱,各国考古队撤出阿富汗。恰逢中国改革开放。日本的精力转向龟兹地区的克孜尔石窟,将中亚考古的研究视角带入中国。

2001年巴米扬大佛被塔利班炸毁震惊世界,此后的恐怖袭击事件让美国重启和阿富汗的对话。阿富汗内战中,不仅巴米扬大佛被炸毁,很多壁画都遭到破坏,尤其是一些和龟兹壁画类似的石窟,壁画都被盗割,这对科学研究的持续推进非常不利。

2001年阿富汗内战结束以后,此后阿富汗的考古工作迎来短暂的复兴,对于巴米扬石窟的保护援助中,德国、日本和意大利这三个国家最积极,同样也是因为他们在二战后的城市重建和文物保护上有着丰富经验。日本政府捐助最多,但因为无法向海外派遣军队、没有办法处理崩塌的大型石块,只得将大佛龛的清理任务交给德国和意大利修复组。令人惊讶的是,日本派出考古修复队中大多数为女性,除了实地调查外,主要承担了巴米扬石窟的壁画修复工作。事实证明,女队员不仅很好地完成了任务,而且在学术研究、当地人才培养、男女平等权利争取等方面取得了卓越的成就。近年来一个具有代表性的科研例子就是谷口阳子博士。2008年,她对巴米扬壁画进行科技检测后,发现巴米扬壁画的绘制使用干性油成分,使用油来绘制壁画,这是以往意想不到的,区别了过去对于使用水来绘制干壁画和湿壁画的认识,也打破了世界上现存发现的最早油画的记录。

谷口阳子等人在巴米扬Na窟的壁画颜料中发现了胡桃油成分

2012年,阿富汗局势再次恶化,所有外国考古队均先后撤出。中亚遗产保护的严峻性让我们意识到必须马上采取行动,2018年3月中国敦煌研究院派出了8人团队(团长张先堂副院长)对巴米扬进行实地考察,得到联合国教科文组织喀布尔办事处和阿富汗信息文化部、巴米扬政府等机构大力支持,由于这支考察队专业性较早,都是保护修复、遗产监测、考古美术、影像拍摄数字化专业的学科带头人,平均年龄都已经近50岁,拥有丰富的丝路调查经验,在国际上有一定影响。我有幸跟着老师们去调查,得到了更多新的认识。后来6个月后,日本政府专门又组织一个交流团过来敦煌,专门和敦煌研究院讨论巴米扬石窟的保护修复问题,因为日本专家团队也没有想到我们会如此快速、并且“倾尽全力”的进入巴米扬研究。2018年9月开始,在中国大使馆和敦煌研究院的帮助下,一些阿富汗文物工作者来到中国短期学习,时代守护石窟的阿巴斯就成为了第一位受益者,这样双方借助人才交流,各种石窟研究资料也可以源源不断的积累起来。

左图为阿巴斯和原敦煌研究院院长王旭东在九层楼前的合影

三、巴米扬的石窟建筑

同为中亚地区,巴基斯坦没有石窟留存,只有一些能看出人工开凿痕迹的“石室”,而在阿富汗有大量石窟。巴米扬与克孜尔的关系显然更加密切,我们以一些具体的结构和图案为例。

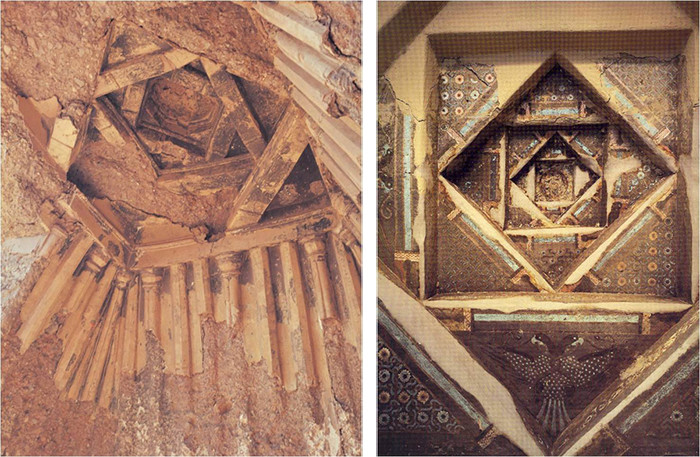

在石窟建筑方面,其一是在巴米扬和克孜尔常常出现的“套斗型”石窟顶。这是一种仿木结构的建筑,起源于中亚克什米尔地区,根据c-14测年壁画时间为7世纪中期。考古学家推测这种结构可能来自于游牧民族的“天界”观念与一些木结构建筑有关,这也是斯坦因最早调查发现。不同之处在于,巴米扬的“套斗”上绘满了佛陀和唐草纹样,克孜尔的套斗上只有简单纹样、动物,纹样图案上有区别。

左:巴米扬西部石窟崖面 右:克孜尔167窟顶部

其二是圆形穹窿顶石窟。其三是近似佛塔形的顶部结构。我们可以把石窟的顶部想象成一座反转的佛塔,也就是建筑中的正负形概念。这种结构在中国几乎不见,仅云冈石窟早期部分洞窟有所类似,但是却和克孜尔123、67等非常接近。

巴米扬的D窟孙志军

四、巴米扬的壁画

巴米扬地区的壁画保存状况并不是特别好。其一是近代盗割严重、从20世纪初的西方探险者一直到20世纪末阿富汗内战期间都在大范围盗割,导致许多在上世纪初的学术资料中还能看到的壁画现在已经不见踪影。其二是石窟本身冬暖夏凉,由于居住习惯和生活条件限制,许多阿富汗人长期居住在石窟当中,烧火做饭导致许多壁画被熏黑。在战乱年代保命最重要,石窟保护成为难题,但最近这些年逐渐变好。因此,想了解更多石窟的研究,我们不得不大量借助学术史资料进行研究。

巴米扬几种代表性的壁画图案如下:

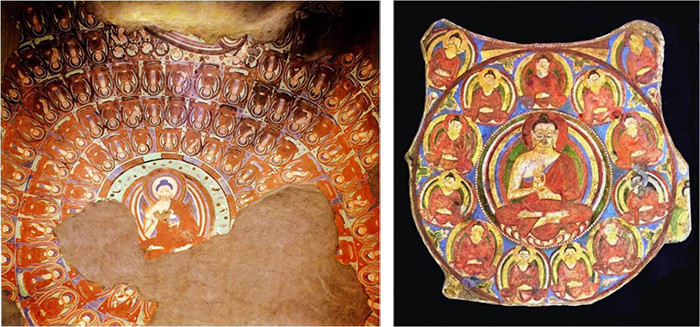

其一是克孜尔189窟(左)与巴米扬克拉克43窟(右)出现的石窟建筑结构、壁画风格、用色、图案都高度相似的坐佛,以及向天井中央集聚的构图样式。

其二是在巴米扬M窟(左),克孜尔207(中)、84窟中供养人服饰中出现的一种特殊的菱格纹(右)。这种图案非常复杂而特殊,不太可能是随意绘制又偶然出现的结果,艺术史学家宫治昭等人推断它可能是当时某一个族群的特殊服饰符号象征。这种符号也出现在了敦煌早期的北凉北魏石窟壁画中,既有可能是某种特殊纺织品,也有可能是其特殊身份,或许显示了这个族群的迁徙轨迹,这些还需要敦煌研究院的专家进一步研究。

其三是中亚的“王冠艺术”。冠饰往往作为身份的标志或者地位的象征出现。如在克孜尔83窟、巴米扬k3窟中都出现的弥勒菩萨,身份一致,冠饰也完全一致。白匈奴(klingila)钱币中的冠饰(左),也出现在了阿富汗北部壁画中(右)。敦煌和和田都发现了以日月作为主要图案的冠饰的壁画。

其四是壁画与雕刻的演进关系。对比克孜尔、巴米扬地区的兜率天宫菩萨壁画,与白沙瓦、犍陀罗的兜率天上弥勒菩萨雕塑,可以看到在构图、图案上明显的模仿关系。早期的佛教壁画,很可能是将雕塑二维化的产物。而且遍览学术史,不难发现,许多学者都是从犍陀罗调查开始,走向对新疆、阿富汗的研究。

不同于敦煌壁画较多的涂改、覆盖情况,巴米扬壁画基本都是一次完成,后期补绘情况很少,根据龟兹研究院老师们的研究,龟兹壁画也有重绘现象。上世纪20、30年代,德国的格伦威德尔、勒克克等人大致构筑了克孜尔石窟的编年体系。后期瓦尔德施密特(E.Waldschmidt)发布的年代观,将库车周围的壁画分为三种样式,即属于印度-伊朗风的第1-2样式,和属于唐风的第三样式。他将第一样式定位500年前后,将第二样式定位600-700年前后(目前看来对绝对年代的推断可能偏晚),这种年代观也是国际共识。 第一样式创作相对原始粗糙,自然写实,以暖色调为主;第二样式大量运用了青金石,吸纳了周边宗教和艺术的特点,突出装饰性功能,这是和巴米扬壁画联系最为紧密的。

有趣的是,我们在巴米扬东大佛佛龛天井的壁画上发现了一种白色的鸟类——这种鸟在中国境内仅见于克孜尔石窟。后来根据对鸟类迁徙轨迹的研究,发现鸟类的迁徙轨迹很长、有的甚至可以横跨大半个地球,确实有一种鸟类沿着从南亚、中亚、新疆、北亚的轨迹迁徙——巴米扬和克孜尔恰好都是他们经过的地方。

东京艺术大学复原的巴米扬东大佛天井壁画

巴米扬的大像

说到巴米扬大像,我们最熟悉的就是被炸毁的东西大佛,但这两座巨佛是有特殊意义的。巴米扬东西大佛虽然被炸毁,一些遗存依然能对考古研究有所帮助,东西大佛更加注重顶部空间设计,其天井壁画也是具有特殊含义。如佛头部的佛龛东西侧的石窟隧道,可能是当时某种宗教仪式为了供人穿行而开凿的,并且附属有很多木结构建筑,属于露天阳台;佛龛顶部壁画大约在5-9世纪前后绘制,部分可以与龟兹等地的壁画相互借鉴。我最近几年在宫治昭教授帮助下,才有机会查看了过去日本拍摄的影像档案资料,在巴米扬大佛被毁之前,他们存留资料最多。而且宫治昭老师还在整理,还有很多工作要做,他认为还有部分内容需要修正。

此外,巴米扬石窟还有5座大型坐佛,因为巴米扬石窟都是围绕大佛修建的,这些或许和龟兹壁画联系更紧密。如果一定要巴米扬巨佛和龟兹大像窟进行比较,我们需要特别慎重,因为有很多国内的学者都有一些很有价值的观点。“大像窟”的大佛和巨佛是有区别的,如果按照10米高度以上的区别,目前所见材料中,克孜尔没有大佛造像实际遗存和图像证据,只有侧壁上的穴棒和部分足部莲花座等残留痕迹,这些需要应用严谨的考古学进行分析。在巴米扬山谷附近的卡克拉克石窟曾经留存有一座7米高的立佛,也非常特殊,经过我们的研究这是有可能进行比较的。卡克拉克石窟的这座立佛其实是和龟兹石窟中的“大像窟”在建筑样式、石窟形态中最为类似。现在很多龟兹地区的大像窟的岩体也已经坍塌,并不是最初的石窟建筑样子,很多大像可能并不是像现在一样暴露在自然和视野中,而更像是“中心塔柱”石窟。关于“大像窟”还有很多疑问,在龟兹研究院徐永明院长和苗利辉老师帮助下,我们上个月又去调查了这些石窟,我在龟兹研究院老师们帮助下也找到了一些证据,就是一些“大像窟”的前室结构是存在的,例如在森木赛姆的山崖上“大像窟”隐约有前室佛龛的痕迹,而且前室是一个闭合空间,这说明这些“大像”最初是在石窟内部空间进行礼拜。而巴米扬东西大佛从最初营建,都是直接暴露在外部,是一个地区的视觉中心,并且其周边的石窟组合也非常复杂。卡克拉克石窟立佛足部都有莲花座和回廊环绕,类似“中心塔柱”石窟样式,但不幸的是在2001年也被恐怖分子炸毁,现在遗留下来的建筑结构与森木赛姆非常类似。或许我们可以通过卡克拉克大佛的残余资料推断出以森木赛姆为代表的克孜尔地区大像窟的形态,但我们还需要谨慎,这样的综合比较研究,应该更多听取龟兹研究院和巴米扬石窟老师们的意见。

巴米扬地区的新进展

此前,人们一直难以找到巴米扬山谷的地面城市、佛寺建筑,认为石窟年代学较早,然而这个结论可能要被推翻。2002年,流亡法国多年的阿富汗国家考古局长塔里兹(Z.Tarzi)回国主持工作,发掘了巴米扬山谷寺院。2012年塔里兹将巴米扬山谷发掘的MO寺院的佛塔外壁试样交给名古屋大学进行年代测定,得到山谷寺院年代在两个时间段258~296年和320~408年之间,出现误差的原因可能是一些建筑、造像内的木材的后期循环利用。 也就是说,巴米扬地区有佛教活动和宗教造像的年代,可能要远远早于我们之前的预期。

近年来巴米扬地区城市建设加快,一些基础设施施工威胁到了地下文物安全。2020年7月开始,阿富汗考古局在巴米扬展开新紧急考古发掘,开启4处考古工地。阿富汗考古局长诺里、国家博物馆馆长拉西米也都带队一起工作,曾在中国敦煌研究院培训交流的阿巴斯(Abbas Kawari)正在率领工作人员展开发掘。如果没有疫情影响,我想我们此刻也正在工地考古中。去巴米扬进行文物保护和考古是我的心愿,最早吴欣老师去阿富汗调查、以及去年邀请DAFA主任来复旦大学讨论时,我们都曾考虑要进行联合考古调查。尤其是关于最近这些年发现的佛教寺院也都紧靠矿产区分布,矿藏可能会为寺院和宗教活动带来财富,这些矿石和贵金属之间的交易也是丝绸之路畅通的主要动因。过去我们在研究青铜时代时,发现中亚和西亚地区之间存在密切的宝石、矿石交易,而佛教时代一些重要的城市和寺院选址,也都是有这方面考虑,这些矿藏与佛教物质文化的关系也值得我们深思。最近几年我们发现过去认为的中亚和阿富汗古代道路虽然是沿着河流走,但还是觉得主要是依靠马匹、驴子和骡子等畜力行走,忽略了坐船漂流的可能。我们在还原一些古代道路时,发现很多丝绸之路都是依靠坐船的,玄奘等人在阿富汗境内通过的一些道路,可能都是坐船完成,这给我们一些启示,会再思考一些城市之间的联系。如果能够重新考虑水系分布一些可能性,我们再去有目的调查可能会有收获,这当然也是我们的一个夙愿,可能实现还需要时间。

中国文献记载中的中亚:中国古代文献中,隋唐都曾积极探索阿富汗、中亚地区,在当时的人们看来,这些都是属于“西域”的一部分,我们对于西域是充满兴趣的,但一旦接壤印度等于触及了西域的边缘。隋炀帝时期(605—617),裴矩曾出使西域各国,但是并没有到达印度,“独天竺拂菻不至为恨…”这说明在隋唐朝人的心目中,关于印度的边界一直有着清醒明确的认识。 玄奘在《大唐西域记》中也明确记载,从迦试国进入滥波国就是进入北印度国境,从北印度到达漕矩吒国即是明确离开印度文化圈。所以,我们在讨论西域的时候,无论如何是无法绕开阿富汗的,西域也是我们认识世界的一把钥匙。

并且我们也都知道龟兹在唐朝的一段时期是安西都护府所在地,包括巴米扬在内的大部分阿富汗地区都在658年后被纳入安西都护府管辖范围。从政治上考虑,这些地区可能存在很大的文化交流和互动,这些当然历史学家更有发言权,我就不多说了。

问答

提问:巴米扬建造于7世纪-8世纪前后,当时的中亚属于西突厥的统治,游牧民族政权是否有足够的经济能力建造这样大的工程?

回答:巴米扬可能仅仅是一个宗教中心,与当时的政治核心并不完全重合,佛像的建造也未必隶属于某个政权。首先,巴米扬地区一直没有出土钱币、文字,恰恰说明这里并非一个政治中心。其二,宗教有圣地崇拜和圣物崇拜,或许对于当时的佛教徒来说,巴米扬就是他们的圣地。要注意到,巴米扬石窟营建的高峰时期,当时正是在穆斯林兴起向东扩张的阶段,巴米扬可能起到了难民营的作用,许多有钱人携带着大量的物质财富流落到这里,会在短期内给自己寻找一个安全的精神依托。