一封信,开启我与诺贝尔奖得主40年的友谊|专访翻译家许钧

2021-01-22

2021-01-22

【带着拓荒者的精神,去发现有价值的书】

上观新闻:您是怎么走上翻译之路的?

许钧:1975年,我在解放军南京第二外国语学校(现为国防科技大学南京国际关系学院)毕业后留校任教。第二年,我被公派到法国雷恩留学。那时候,我经常要到中国驻巴黎的大使馆集中学习。学习完了,我最幸福的事情就是去塞纳河边的旧书摊淘书。留学生手头拮据,好在那里的书又多又便宜。我看到了许多以前只是听说过书名、但没有真正读过的书,比如《巴黎圣母院》《包法利夫人》等。

让我印象最深刻的,是当时在旧书摊看到的《高老头》。我在国内曾读过傅雷翻译的版本,没想到,到了这本书的诞生地法国,读到法语原版,我反而觉得没有傅雷的译本那样生动,那么吸引我、打动我。顿时,心里就产生一种感觉,觉得翻译特别重要、特别了不起。

带着对法语学习的热情和对法国文学的兴趣,我接触了很多作品,不仅包括法国经典名著,还有很多当代新锐作家的作品和非常先锋的剧作。尽管有些作品一开始读不太懂,但我心中已经萌生了一种想法———要是能把这些作品翻译出来,介绍到中国,那该多好。

上观新闻:您真正开始着手翻译,是什么时候?

许钧:我是1978年回国的。很多人应该还记得,当时国人在街头大排长队,竞相抢购最新出版的外国文学经典名著的场景吧。看到这一股外国文学热,我特别兴奋,我想:我是否也能把自己喜欢的法国文学作品翻译出来、介绍给国人呢?

然而,当时重印的一批外国文学经典都是老一辈翻译家的名译,比如傅雷翻译的巴尔扎克、罗曼·罗兰的作品,李健吾翻译的福楼拜的作品等。译名著,我想也不敢想。我琢磨着名著没有资格译,公认的好书也轮不到我译,那可不可以把法国最新的好作品第一时间翻译出来呢?后来,这种想法成为现实,还是与南京大学的钱林森老师沟通之后。他很鼓励我,并帮助我一同寻找合适的作品。

上观新闻:怎么选择合适的书目?

许钧:我们当时有两个参照。一是看获奖情况,一般在法国获奖的书,文学性都比较强。二是看文学史上的地位,有没有在文学现象中脱颖而出,得到评论者的关注。当然,还要判断其是否具有社会政治价值。

我从那时候就意识到,选书的过程是非常重要的,就像梁启超说的“择当译之本”。当代中国需要什么样的书?我们选择的法国作品,是不是能打动中国读者、为中国读者所接受和喜爱?这考验一个译者的选择能力和价值判断能力。后来做了翻译研究,我也进一步提出,一个好的译者不能仅仅被动地接受“喂”来的选题,也不能只盯着一部已经成为经典的作品进行复译。真正有担当的译者,是带着拓荒者的精神去发现一本有价值的书,并通过自己的翻译使之在未来可能成为经典。

许钧在课堂上。

【你翻译我的作品,就是参与了我作品的创作】

上观新闻:您翻译的第一部作品是亨利·古龙日的《永别了,疯妈妈》。从一个法语学习者变成法国文学作品翻译者,势必要克服很多困难。在法国留学的见闻、思考和经历,是否起到了帮助作用?

许钧:我去法国留学的时候已经大学毕业了。在整个大学期间,我没有见到过任何法国人,更没有和他们对过话。现在的语言学习者可能无法想象,但当时的情况就是这样。到了法国,很多人夸我法语很好,但我自己一下子就察觉到,我说的法语都是书面语言,和他们日常使用的不一样。我开始特别关注,到底哪些地方不一样。通过读报,我了解了很多法语新词和鲜活、日常的表达;通过阅读法国当代文学作品,我接触到更多丰富的语言表达。潜移默化中,我从一开始对语言的留心,发展成对文学的热爱。

和法国人的交流、交往也使我收获很大。留学时,我们经常会在周末到法国人家中,和他们一起生活。记得当年我在1969年至1975年任职法国驻华大使的马纳克先生家住了3天,他还送了我一本记录他任大使期间经历的回忆录,我至今珍藏。

回顾留学生活,还有非常关键的一点,是我在那时就建立了一种比较的目光,去看待与自己不同的语言、社会和文化。法国是最早提出要维护世界文化多样性的国家,我在留学期间浸淫在多样的文化环境中,从发现差异到关注差异,再从差异之中认识自己,建立起了一种文化观。这种文化观指导着我在日后的翻译工作中始终尊重差异。

上观新闻:一部作品翻译完成之后是什么感觉?是感到如释重负,还是感到满满的幸福感?

许钧:翻译结束之后有些怅然若失,竟还有一丝痛苦的感觉。这种痛苦主要是因为翻译虽然完成,但总有些对不起作品的地方。比方说,有些地方好像还没有理解到位,对有些内容的翻译感到左右为难,不知道是否把握得当。

怎么解决这些为难呢?我想到,既然是当代作品,作者都还在世,为什么不能和他们直接联系呢?于是,从第一本译作《永别了,疯妈妈》开始,我们就和作者亨利·古龙日写信联系,他在回信中解答了我们的问题。第二本译作《沙漠》,我们同样通过出版社和作者勒克莱齐奥建立了联系。勒克莱齐奥不仅细致地解答了我们的问题,还为中译本写了序,为他的作品在中国的出版与传播表达感谢,并在序中对小说的主题作了精要的解说。当时我们不会想到,双方竟这样开始了一段长达40年的友谊。

上观新闻:看来,好的提问是友谊的敲门砖。

许钧:通过我们的问题,作者一下子就能感受到我们对这本书的理解到底是怎样的。有时候,我们的提问,作者并不那么容易回答。在思考的过程中,作者或许能领会到他未曾想到的含意,从某种意义上说,译者的阐释可以让原作意义更加丰富。我想,和作者之间对于文本理解的交流、对于翻译问难的探讨,是我们作为译者加入并参与作者创造的一种开始。

20世纪80年代我们刚刚认识,勒克莱齐奥就对我说,你翻译我的作品,就是参与了我作品的创作,我赋予你自由。这份信任,让我很感动,也非常令人振奋。

许钧点评学生报告,谈自己对翻译的理解。

【译者不是一般的读者,而是个“大写”的读者】

上观新闻:其实,大家都很好奇,译者和作者之间的关系到底是怎样的?作为一名译者,应该如何处理好与原作、作者和读者之间的关系?

许钧:译者首先是一个读者。对待手头的作品要去理解它、读懂它、喜欢它。但译者又不是一般的读者,而是一个“大写”的读者,有责任要把不带着一厢情愿或者个人偏好的理解呈现给读者。如果说翻译一部作品是译者与作者缔结一份合约,那么这份合约最重要的内容就是尊重和忠诚。有了尊重,才可能有真正的理解;有了真正的理解,才可能导向真正的人与人之间的交流和文化与文化之间的交流。

常有人会问:忠于作者和忠于读者,两者是否会矛盾?我个人认为没有矛盾。译者要展现原汁原味的内容,不能用任何形式的花哨语言去欺骗读者,必须有这种伦理的坚守才能达到翻译的目标。

拿到一部文学作品,一个译者可能会产生三种态度。第一种是仰视。比如说对待普鲁斯特,会觉得他是那么伟大的作家,而我只是一个普通的译者,看他的作品仿佛每个标点都蕴含深意,不敢随便动。第二种是轻视。比如已经翻译过普鲁斯特的作品之后,看到其他作家的作品就觉得是二流、三流,可以“随便翻”。第三种是平视,这是我认为好的翻译者应该持有的态度。任何一种仰视或者轻视,都可能导向认识的偏差,只有平视才能慢慢靠近作品和作者,产生真正的交流。

上观新闻:在贴近原作、原汁原味呈现的同时,译者可以有或者应当有一些自己的个性吗?

许钧:对译者来说,要还原原作的精彩,首先就是一个很高的要求。不同的作家有不同的风格,比如巴尔扎克和雨果,一个是现实主义,一个是浪漫主义,译他们各自的作品,怎样还原其特殊风格?译者首先要理解什么是风格,感受原作的风格,再想办法通过各种翻译手段再现风格。

在此基础上,才开始考虑译者自己的个性问题。译者也要问问自己:我的语言有没有风格?文字有没有力量?我认为,没有风格的译者,不可能完全成功再现别人的风格。好的译者应该是个“性格演员”,能够理解、靠近、适应不同的作品,还原不同的面孔,并在吃透原作的基础上,赋予一种独特性。

上观新闻:您还说过,考察一个译者,还要看品格和品位。怎么理解?

许钧:拿文学翻译来说,一个译者去复译经典文学著作,到底是为了什么?没有品格的复译者,追求的可能只是经济方面的考量,而没有对文学价值真正的追求。有了品格,还要有品位。这是从审美和艺术角度来说的。比方说我做翻译,读了有些作品感觉到“不对味”,我就不译了。如果没有共鸣,不对审美和精神气质的“味”,又如何译出优秀的作品呢?

【翻译因“异”而生,为“异”而译】

上观新闻:长久以来,有人对翻译存在着一些偏见或者说误解。比如说,认为翻译不过是从一种语言到另一种语言的转换,又或是翻译只是一种工具等等。您怎样回应这些声音?

许钧:翻译有它工具性的一面。两个原本语言不通的人,因为有了翻译,就能明白对方说了什么,这就是翻译在发挥工具性作用。但是翻译还有超越工具性的意义。

英国著名历史学家汤因比曾经说过,每个文明都有产生、有发展、有鼎盛,还有颓败,这个过程好像是必然的,但唯独中华文明一直永葆青春。这个永葆青春的“灵药”到底是什么呢?季羡林先生说就是翻译。他说,在中华文明发展的历史上,有两股大水注入了中华文化长河,一股是佛经翻译,还有一股就是19世纪末、20世纪初的西学东渐。

回顾历史我们会发现,翻译活动最活跃的时期,往往是国家和民族最迫切需要打开封闭、打破黑暗的时候。我经常说,翻译其实就是一个字,就是差异的“异”。翻译因“异”而生,为“异”而译,就是因为有了差异、为了差异,我们采取翻译。为什么?因为语言的差异背后有大量文化的差异、生态的差异、意识形态的差异、思维的差异。翻译的一个非常重要的任务,就是把这些差异引入民族或文化中,差异代表着纳新、创新的可能性。

上观新闻:翻译有大用。在当下全球文化交流的语境下,似乎更有必要正确认识这种“大用”。

许钧:是的。翻译是一种对外部世界的关注。翻译的精神就是打开自身,面对外部世界,去寻找对自身有用,与我们的思想、生活、成长相关的东西,拿来和大家分享,这是翻译最为朴素、也最为根本的精神。这种精神培养了我们对于他者的关注,体现了对于交流、理解的渴望和尊重。

任何一个民族要发展,必须走出封闭的自我,不管你的文化有多么辉煌、多么伟大,都不可避免地要与其他文化进行交流,在不断碰撞甚至冲突中渐渐相互理解、相互交融。无论在东方还是在西方,一部翻译史就是一部生动的人类社会的交流与发展史。当下,“一带一路”建设过程中,公路、铁路通了很多,民心如何相通?我们说“中外文化互学、中外文明互鉴”,究竟怎么学、怎么鉴?其实都需要翻译精神的指导和翻译活动的介入。

上观新闻:全球舞台上,关注他者是一方面,向他者主动介绍自己,是否也变得越来越重要?

许钧:从文学翻译来看,以往我们总是目光向外、向别人学习,实际上文化交流应该双向互动发展。不仅要向国外学习,也要主动展示自己,为他者提供新文化之源和新思想之光。这就需要通过翻译,把具有中国特色的鲜活思想与优秀文化介绍、推广至全世界。而这个介绍的过程,同样是反省自身的过程。我们会重新认识和阐释,中国文化中到底有哪些是值得向世界推广和交流的内容。我想,这对推动人们心态更加开放、包容,更好地发扬中华文化的优秀传统、坚定文化自信也有重要意义。

也许有人会说,中国文化“走出去”,有必要这么积极主动吗?我觉得,这种精神文化层面的交流,就是应该积极主动,这是我们的责任,也是对他者需要的呼应。这些年来,我尽自己所能,努力推动中国文学的外译与传播。比如,联系法国学者、出版社等推介中国优秀的当代文学作品,比如毕飞宇的《青衣》《玉米》、黄蓓佳的《我要做个好孩子》等。在促进中外文化交流方面,经过我们的努力,两位诺贝尔文学奖得主勒克莱齐奥与莫言分别在丝绸之路的起点城市西安以及北京师范大学、山东大学与浙江大学展开了4次公开对话,勒克莱齐奥还与毕飞宇、余华等知名作家多次交流。在我看来,一个学者如果能在翻译的背后去做这些工作,在过程中有所发现、有所研究,对文化有所促进,这就是我们对社会的贡献。

许钧在课堂上。

【要在一词一句、一言一行之中体现我们的翻译追求】

上观新闻:您是非常资深的翻译教育专家,培养了许多重要的中青年翻译力量。您的教学模式是怎样的?

许钧:我认为培养翻译人才要从认识翻译开始。一个对翻译的作用、本质都不了解的人,不可能对翻译有自觉的追求。那怎么认识翻译呢?要从翻译实践开始。在与文字打交道的过程中,会慢慢感受到翻译的文字是有温度的。

我在教学中有两个观念。第一是重在引导,第二是要让学生们发挥主体性。老师一定要有指导,但又不能代替学生去思考和成长,追求的是教学相长和良好的互动。我和学生之间的相处,不是在进行理论探讨,就是在进行翻译实践探讨。从这点看,我的翻译教学也是受翻译精神的指导,与学生之间是平等的关系,相互理解、相互启发。看到我的很多学生一步步成长,在某些方面“青出于蓝而胜于蓝”,我是很欣慰的。

上观新闻:听说,您还会引导学生找到翻译中的“幸福感”?

许钧:做一个译者,我一直觉得很幸福,这是心里话。这么多年来,我教翻译、做翻译、研究翻译,收获非常大。首先是发现的能力不断提高。我会发现一本好书,发现与我们认识中不同的事物,乃至发现一个不一样的世界。这种发现的眼光很重要。其次,我觉得做翻译让人更善于理解。不仅是对文本的理解,更是对人、对社会、对文化的理解。理解,对为人处世也很重要。再次,译者往往善于沟通。不但是和作者、读者沟通,还要在力所能及的情况下,推动国与国、文明与文明之间的沟通。

在翻译的旅途中,不仅收获了能力的提升,也得到了精神的升华,怎么能说不幸福呢?

上观新闻:和过去相比,如今的译者是否有了更广阔的空间和舞台?

许钧:随着我国综合国力的上升,中国文化在世界上的重要性也进一步凸显,中外文化交流越来越多,这给每个翻译者都带来了更多的用武之地。另一方面,原先中国只教授20多种语言,但近年来随着“一带一路”倡议的推进,现在教授100多种语言,这也让翻译的空间越来越大。

这都是很好的机会,同样也是挑战,要求译者不断提升自己的能力。从事翻译工作再久,也要认真对待每一个字、每一个词,要在一词一句、一言一行之中体现我们的翻译追求。

上观新闻:或许是空间更大的原因,当前市面上的很多译本出自并非翻译科班出身的人。如何看待这些翻译“非正规军”?

许钧:行行出状元,并不是接受了正规的翻译教育就一定能成为翻译人才。我认为,任何人从事翻译工作,应该要先取得翻译资格。就好比从医、从教,都要获得相关资格。翻译对伦理、水平和能力都有要求,也需要资格的认定。同时,翻译市场也要有准入机制,对于不负责任的翻译应该有所处罚。我想,只有明确了翻译的资格,规范了市场,翻译人才才会真正有荣誉感,翻译质量才会真正得到保障。

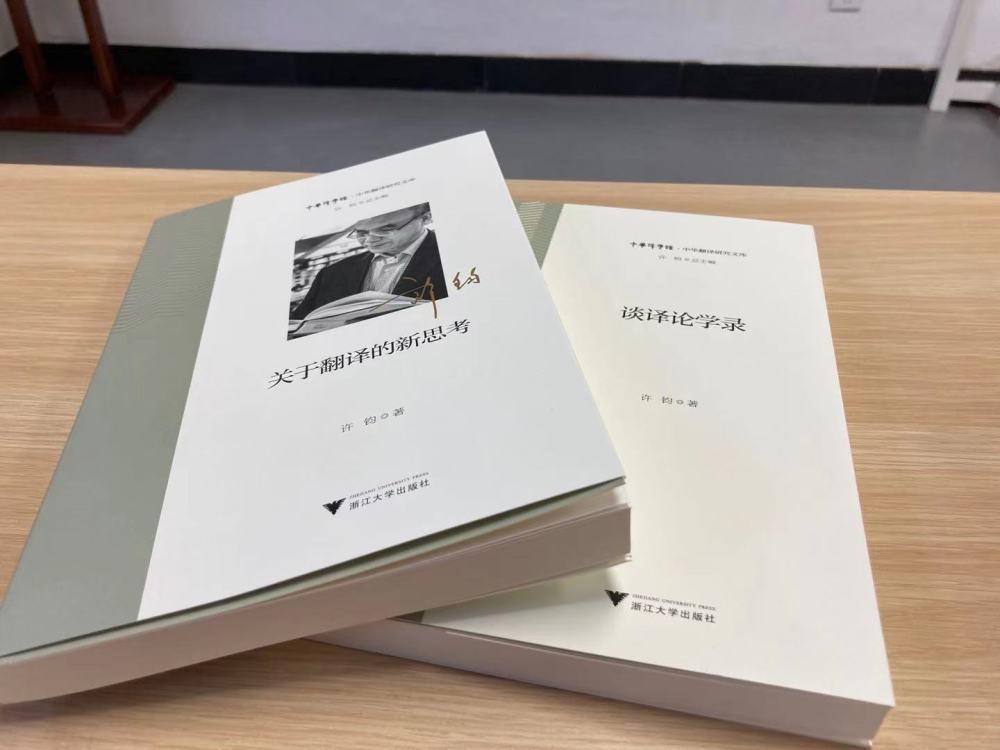

许钧

1954年出生于浙江龙游,浙江大学文科资深教授,浙江大学中华译学馆馆长,博士生导师,教育部长江学者特聘教授,国务院学位委员会外国语言文学学科评议组召集人,中国翻译协会常务副会长。已发表文学与翻译研究论文近300篇,著作11部,翻译出版30余部。先后获法国政府颁发的“法兰西金质教育勋章”、中国翻译协会颁发的“翻译事业特别贡献奖”。