高秋携杖叩京门:夏承焘晚年在京交游

词学大家夏承焘先生(1900-1986)毕生都致力于词学研究和诗词创作,是现代词学的奠基人。因其成就,夏承焘也被人称为“一代词宗”“词学宗师”。近期,新星出版社修订再版了学者沈迦编撰的《夏承焘致谢玉岑手札笺释》,展示了青年时期的夏承焘与当时已经扬名的诗人、书画家谢玉岑的一段交谊。

笔者在阅读这本书籍以及查阅资料的过程中注意到,夏承焘青年时期进行了大量的文史知识积累,之后又赶上学术界转型的重要时期。成名之后,遭遇历史风波。其人生最后十多年,却有大部分时间是在远离家乡的北京度过。而在北京的日子又成就了耄耋瞿翁的又一创作高峰期。这其中有何缘由?笔者采访到了夏承焘夫人吴无闻之子吴常云,结合采访与资料,以期管窥“一代词宗”的精神世界。

▌ 《夏承焘致谢玉岑手札笺释》

晚年进京

1975年抵达北京的时候,夏承焘也许百感交集。毕竟此时他已75岁,耄耋之年还要背井离乡,来到气候与杭州迥异的北京生活,对任何人来说,都需要一个适应的过程。北上,也是夏承焘和吴无闻夫妇的无奈之举:虽然那时“文革”的“狂热”已逐渐消散,但是夏承焘教授所在的杭州大学仍迟迟不能使他得以“解放”,好友同仁已鲜少登门探望。心情阴郁之下,夏承焘的身体状况日渐堪忧。为此,夫妇二人决定请假进京看病。

那一天的天气资料现在已经不太好寻找了,但是想来闷热的夏季应该正在京城摇荡着,不过抵京当天下午,夏承焘的心情就好了起来,好友张伯驹的学生周笃文奉了师命前来。一方面,为夏承焘带来了词友张伯驹的问候;一方面,作为北京中医药学院教师的周笃文也为夏承焘的就医住院事宜尽心安排,前后奔走。

在周笃文的记述之外,夏承焘夫人吴无闻之子吴常云还补充道,当时夏承焘夫妇在杭州的老友周采泉是为数不多的常去探望夏承焘的人,他在得知了夫妇二人进京的具体日期后就告诉了周笃文,这才有了瞿翁夫妇甫一进京当天,即有人登门探望的故事。

吴常云回忆,当时北京的文化软环境比杭州好很多。社会生活特别是学术界的交游基本上恢复了正常,夏承焘在北京有许多词友、故交闻讯都纷纷前来探望,一时间宾客络绎不绝,家中气氛顿时热闹起来,这与在杭州家中的气氛形成巨大的反差。同时,作为《文汇报》北京办事处的文艺口记者,吴无闻在北京文艺界、学术界中也建有广泛的人脉。到京后,夏承焘夫妇二人与启功、俞平伯、周汝昌、叶浅予、尹瘦石、刘海粟、邓广铭、陈贻焮、钱锺书等文化界、学术界名人亦频有交往。吴常云记得,当时自己也曾随夏吴二老赴茅以升、叶圣陶等人家拜访。这凸显了夏承焘在抵京之后“大受敬重与关照,也开启了与京中词友赓唱不息的盛况,更促成了其‘暮年诗赋动江关’的人生又一高峰”。

吴无闻女士在《夏承焘教授纪念集》中整理的《夏承焘教授学术活动年表》显示,夏承焘从十五岁开始自作诗,至于年末便将当年诗作汇集一处,称为“某(天干)某(地支)诗章”。纵向比照不难发现,夏承焘在1975年抵达北京之后,开始了大量的诗词创作,其创作总数几能占到一生创作总数的近三分之一。

吴常云感慨道:“父亲年轻时博览群书,在文史知识方面所积淀的功力深厚,一旦遇到什么事件,马上就能从自己的积累中激发出创作灵感来,因此,在京期间的广泛会友和游历,加上心情的豁然开朗,他的创作热情得到了极大激发。”可以发现,在这一时期的词作中,夏承焘发挥非常自如,典故引用堪称信手拈来,称得上迎来了“其人生创作的一个高峰期”。

交游及词作

从《学术活动年表》来看,夏承焘仅在1975年的8月份,就写作了诗词作品十四首,核算下来,两三日便有一首作品产出。这其中既有赠给友人的作品,如七绝诗《赠顾颉刚》《赠夏作铭》;也有与友人畅谈之后,有感而写的作品,如诗《作铭导游故宫看汉墓金缕玉衣》等;还有是受友人之托所作之作,如词作《好事近·作铭嘱题王献唐画幅》。在周笃文选注的《天风阁词选》中可以看到这首《好事近·作铭嘱题王献唐画幅》,根据注解的内容可知,夏作铭即考古学家夏鼐,此词是受其之托,为山东日照画家王献唐之画题词所作。同时,王献唐也长于金石考古,想来应是夏鼐的好友。而从上述的几首作品来看,也不难看出二位夏老在当年8月的交往颇多——两位夏姓学者其实还是老乡。夏承焘还在夏鼐的陪伴下游览故宫,考察文物,可谓风雅。在《好事近》一词中有“照眼几张红叶,梦紫宵秋色”的说法。“紫霄”指的是浙江雁荡山的紫霞峰,词人在此显然是目睹画作和秋色,在与老友的诗酒重逢中回想起了故乡之雁荡山风景。

1975年9月,夏承焘作《临江仙》(七十六年弹指挥)以此感谢诸友的照顾。在词前小序中夏承焘写道:“乙卯秋卧病北京,承诸友好关注殷拳,调护周至,乃得转危为安。无闻嘱写‘五车’‘百辈’旧句为谢。”词作这样写道:“七十六年弹指,三千里外吟身,高秋携杖叩京门。山河朝绚日,灯火夜连云。到处天风海雨,相逢鹤侣鸥群。药烟能说意殷勤。五车身后事,百辈眼前恩。”

与此对应的是,在夏承焘抵京之后,京中词老如张伯驹、黄君坦、吴则虞、萧钟美、周汝昌、徐邦达等先生,以及其他故交如邓广铭、陈贻焮、启元白、钟敬文等教授陆续前来探望。诗酒相与之乐使得夏公心情颇为愉悦,身体渐趋康复。词成之后,张伯驹、黄君坦和周笃文等多人均有和词。

这一年9月,夏承焘与友人同游东城区府学胡同西口的柴市文山祠堂,拜谒民族英雄文天祥,作《满江红·柴市谒文文山祠》一首。吴常云在夏承焘先生的日记中找到了有关这首词作的记载,这一天与夏承焘同游柴市文山祠的应该是文物鉴定专家史树青。吴常云记得他与夏翁有诸多交往。而夏承焘的日记中也有记载,当时在祠堂中见“一石上有数语”,经过研读分析,夏承焘告诉史树青,这里可能就是文天祥写《正气歌》的地方。

夏承焘自己也十分看重这首词,吴常云说,经过整理发现,“之后有一个多月的日记里,都多处提到这首词”,夏承焘还将这首词作寄给诸多好友,大家因为这首词而生发出的来往唱和也很多,应该说,“这是父亲晚年在北京比较有代表性的一首词作”,词云:“铁石肝肠,汤镬畔、无降有死。怎忍见,神州故宇,纵横敌骑。头上昭昭星与日,归前衮衮金和紫。表丹心一寸几行诗,垂青史。生死际,艰难事。听挥手,成宫徵。念阴房鬼火,曾歌正气。欲借梅边生祭笔,槐根重写祠堂记。犯北风、如虎放高吟,过柴市。”词中“念阴房鬼火,曾歌正气”一句正呼应了夏承焘分享给史树青的发现。

当年10月(阳历10月5日,农历八月三十),夏承焘同诸位老友前往西山共同举办雅集。根据周笃文的记载,此次秋游由张伯驹发起,参加者有张伯驹潘素夫妇、夏承焘吴无闻夫妇、钟敬文与陈秋帆伉俪,以及萧劳、徐邦达、周汝昌等。

这些学界大咖一起游览参观了香山寺庙与曹雪芹故居。诸位词人心情大好,且皆有佳作。夏承焘作《减字花木兰·乙卯秋日北京诸词友遨游西山》一词:“西山爽气,今日京华图画里。唤起辛陈,倘识尊前我辈人。酒痕休浣,梦路江南天样远。如此溪山,容易重来别却难。”其中“西山爽气”“京华图画”的说法显示出了作者当时的心境,而“倘识尊前我辈人”则显出了此次雅集参与者的学养、地位之高。最后,词人用“容易重来别却难”收束,显出了对于此次雅集的怀想。另外,夏承焘还为游览曹雪芹故居作一词,名为《浣溪沙·西山寻曹雪芹故居》。吴常云对这两首词作均有印象,他说“父亲的诗兴一打开,就能跟古人的典故马上结合起来”,而且“与西方哲人的话也屡有联结,从而运用到自己的词里面”。

▌ 1975年夏承焘与友人在北京西山。左起:周笃文、张伯驹、夏承焘、任二北、潘素、萧钟美、萧夫人、吴无闻、黄君坦、徐邦达、周汝昌 (吴常云 摄影)

1975年11月,夏承焘在北京见邓恭三(历史学家邓广铭,字恭三),作《玉楼春·奉怀邓恭三教授》。夏承焘与邓广铭自20世纪40年代即有交情,相交几十年。两位老友相逢,既回忆友情,亦谈学术。

同样是这一年,老友陈从周(中国著名古建筑园林艺术学家、同济大学教授)送夏承焘泰山松枝杖,勾起其远游之兴,夏承焘遂作《临江仙·七宝楼台弹指现》。这能说明夏承焘此时的精神状态有了很大好转。吴常云说,夏承焘与陈从周一直有书信往来,陈从周还曾经多次寄来其画作。至于拐杖一事,吴常云则解释说,因为在“文革”时期,夏承焘曾经两次脑梗,所以走路不太稳,遂有好几位好友相赠拐杖。

同样在这一年的北京,夏承焘与气象学泰斗竺可桢重逢,竺可桢以新著《中国近五千年来气候变迁的初步研究》相赠,夏承焘作《浣溪沙·忆竺藕舫翁》回忆二人交谊,并特别用“梅花消息五千年”一句,代指竺可桢以新作相赠之谊。

1975年11月,夏承焘出行途中路过北京政协礼堂,想起十余年前,陈毅元帅邀请自己和马一孚、熊十力、沈尹默褚保权夫妇以及傅抱石来此赴宴。此时只有自己和褚保权还在,不免感怀,遂作《减字花木兰·过北京政协礼堂忆十年前六客宴》词。词中夏承焘写道:“东华歌吹,出手当筵千百字。”回忆起当年沈尹默席间诵赠陈毅元帅长诗的情景。更是回想起当初陈毅元帅曾经和众人有约,“岁岁高楼,相见昆仑最上头”。本是一派祥和气象,孰料风云突变,国家遭受劫难,当年的友人亦纷纷谢世,想起这段文坛传奇,夏承焘更兼怀念友人。

时间来到了1976年,这一年算是多事之秋。1月8日,时任总理周恩来去世,夏承焘作《水龙吟·总理周公悼词》,状总理的崇高品德,同时描绘了百万人民齐缟素、同悲戚的场面,正所谓:“大地江河,送公归去,神游八表。但云端一哂,祁连高冢,任长风扫。”周笃文评此词“笔力千钧,气壮山河”。

在这一年,夏承焘的身体仍保持了较为健康的状态,与众位词友有颇多交游,其中较为重要的有几次,包括泛舟颐和园昆明湖、与诸位友人再游柴市文天祥祠堂、与友人同游袁崇焕祠堂等,皆有词作记录。早春三月,夏承焘游昆明湖,引发了关于历史的感慨,从批判高高在上的前清太后慈禧,再到想到王国维自沉之事,思接千载,悄焉动容,也令人读来无限感怀。

1976年5月,夏承焘游龙潭湖附近的袁崇焕祠堂,作《平韵满江红·龙潭湖谒袁督师祠》,感怀古人。1976年,夏承焘与诸友再赴文山祠堂,再受启迪,又作《平韵满江红·烈日长虹》。同年,夏承焘在北京见黄君坦,作《平韵满江红·赠甡翁》,从相逢的情景写到年轻时的交谊,让人颇有意气风发之感。

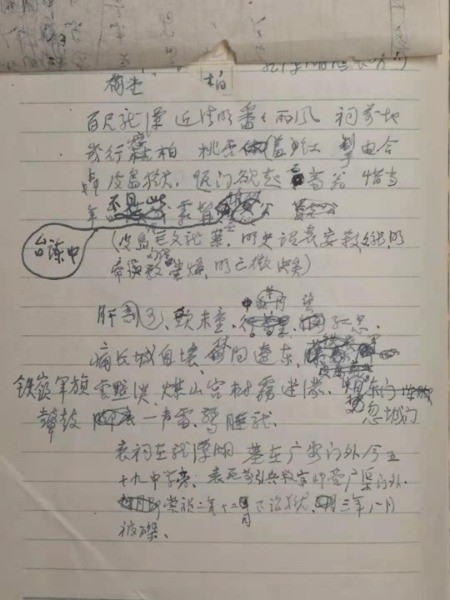

▌ 夏承焘手稿

1976年4月,清明后7日,张伯驹邀请夏承焘游大觉寺,夏翁因病未赴,故作《减字花木兰》以报。至于5月前后,张伯驹又邀请夏承焘赏牡丹,遗憾的是夏公同样因病未能成行,作《西江月》以酬。从这些小事确能看出夏承焘与张伯驹交谊颇深,两人也着实有颇多唱和,堪称佳话。

夏承焘曾与友人游校场头条胡同,回想起朱孝臧和王鹏运(朱、王二人皆为晚清词坛泰斗),王鹏运还曾在此处写《庚子秋词》。夏承焘还想到,自己生于庚子年,恰逢乱世,而如今眼下举国气象为之一新。又想起自己年二十之时初到北京,借住温州会馆,大历史、小情怀交织之下,作《玉楼春·攀天梦断诸词老》,有豪迈之气。需要在本文中特别指出的是,在1984年由百花文艺出版社出版,夏承焘著、吴无闻注的《天风阁词集》以及辽海出版社2019年出版的夏承焘著、周笃文选注的《天风阁词选》中,都提到《玉楼春·攀天梦断诸词老》一首为1976年所作,但是根据《夏承焘教授学术活动年表》的记载(根据《年表》后的注解可知,年表的来源是夏承焘的日记),以及《年表》中皆以夏承焘先生的虚岁记录时间的情况,再结合《玉楼春》词前小序中“予生于庚子……距今七十六年矣”的说法,加之吴常云先生的确认,此作当作于1975年11月。

▌ 夏承焘手稿

可以作为佐证的是,这首词的主旨是怀念前辈词人朱孝臧(号彊村)和王鹏运(号半塘),而在1975年同年,夏承焘还曾作《自度曲·过北京校场头条胡同,怀朱彊村先生》。朱王二人算得上是作为词人的夏承焘的前辈,感怀的主题都也与庚子年之大变化相关。歌咏的起因也都是因为路过了校场头条胡同,可见此二首应该是左近时间所作。

避震出行

1976年7月底,国难发生,唐山大地震震感极强,波及北京。8月,夏承焘往洛阳避震,途中惊闻挚友梅冷生离世,悲情苦感涌出,作《减字花木兰》。此前,夏承焘初到北京之时,曾梦见过两位挚友梅冷生和吴鹭山,专门作词《水调歌头·双客闯然到》记录此梦。而今,适逢国难,又在旅途颠沛之中,在老友离世的噩耗催动之下,使得此词深邃哀婉。

1976年8月,夏承焘来到洛阳,游龙门石窟,拜谒白居易墓,感怀杜甫、白居易,作《洞仙歌·游龙门谒白香山墓》。之后过潼关,作《虞美人·潼关道中》。过西安时,夏承焘作《浣溪沙·过大慈恩寺登大雁塔二首》,回想起自己曾于57年前在西安任教。

之后,夏承焘曾在长沙居住过一段时间,期间为陈鼎忠著作《尊闻室遗集》题《西江月·题天倪翁〈尊闻室遗集〉》,回想起二人曾在无锡国专的岁月。之后见陈鼎忠长公子陈云章。此次避震南行,即是陈云章教授安排前后。南行途中,夏承焘居长沙三月,对以后中国韵文学会在湘潭成立大有关系。

次年,夏承焘经天津回到北京。黄君坦自邢台归,与周笃文同来访,夏承焘作《临江仙·抛却长筇登叠阁》以记。之后的1978年,夏承焘回想起已经离世多年的同门学兄郑振铎,作《减字花木兰·峥嵘头角》一词。这一年,京中词友仍然与夏承焘往来不断,夏承焘看到高客盈门的景象心生喜悦,想到自己已经年近八十,却又迎来又一创作高峰,遂寄信挚友吴鹭山《鹊桥仙·八十自寿寄鹭山》。值得一提的是,夏承焘的夫人吴无闻正是吴鹭山的妹妹。

▌ 夏承焘与吴无闻在天坛公园,1976年4月吴常云 摄

1978年元宵,张伯驹八十寿辰,黄君坦作《金缕曲》,夏承焘亦作步韵之词。在这一年的2月,刘海粟以朱砂笔绘成松竹梅岁寒三友图,往夏承焘处索题,夏承焘欣然应允,题《好事近·题海粟翁朱笔岁寒三友图》一首。1979年4月,夏承焘与诸位词友的大觉寺一游终于成行,友人张伯驹、任中敏、黄药眠、钟敬文、徐邦达、周汝昌等人皆同前往。在游览时,引起思乡之情:“吟人尽道江南好,江南人却天涯老。客路看青峰,千峰晓霭中。 绿杨芳草地,伴作寻春记。同唱醉花阴,花深杯更深。”

▌ 夏承焘在北京寓中,1982年 吴常云 摄

结合夏承焘之前的很多词作不难发现,即便在北京时心情大好,其词作中仍然经常出现家乡“雁荡山 ”等相关意象。雁荡山堪称江浙第一峰,由此不难推断出,夏承焘是借此意象抒发自己的思乡之情。实际上,这确实是人之常情。

“这是肯定的。父亲以前的诗词中多有涉及雁荡山、杭州景色的佳句。”吴常云这样解释,因为夏承焘先生一生,在温州雁荡山、杭州西湖待的时间最长,家乡的绮丽景色在词人的脑海中是难以忘怀的。

结合夏承焘的词作和吴常云的叙述不难看出,夏承焘实际上还是希望最终能回到南方(杭州或者温州老家)。吴常云记得,来京的前几年当时还要定时为夏承焘开病假条,寄回杭州大学。杭州大学仍多次来函催夏承焘返杭,但是因为北京的医疗条件等原因,家人友人一直把夏先生留在北京。

1979年夏,夏承焘与任中敏、张伯驹、黄君坦、徐邦达、周笃文赴北海观荷花,作《玉楼春·吟人联袂凌空下》。此次雅集还有一名为培蒂的英国留学生参与。同年,夏承焘参观画家刘海粟画展,有感而发作《西江月·参观刘海粟画展》。1980年,夏承焘、黄君坦联名上书中央,呼吁成立中国韵文学会,迅获批准。

诗家非必不幸

清人赵翼有云:“国家不幸诗家幸,赋到沧桑句便工。”乍看之下,这句话在夏承焘身上似乎不太应验。实际上,用这句话概括夏承焘的晚年创作生涯也并非不可:经过了年轻时候的积累,再加上十年浩劫的压抑与磨砺,夏承焘实际上积攒了极大的创作能量。抵达北京之后,这种能量在心情向好的驱使下得到了释放。

同时,在京这段时期还成为了夏承焘著述出版的一个高峰,因为吴无闻在年轻时就曾师从夏承焘,且夏吴两家早有交往渊源。在夏承焘的指导下,吴无闻为这些著述作了大量编撰和注释的工作。所以夏承焘在这一时期,在吴无闻的助力下,陆续出版了《天风阁诗集》《天风阁词集》《瞿髯论词绝句》《域外词选》《金元明清词集》等多部著作。

“父亲作为一位词人,写诗写词,灵感来了,随手拿起一个小本子或者哪怕身边的一张纸片,马上就记下来。待成稿后再腾到日记上,有时一天两首三首都常遇到。”吴常云这样回忆道。由此可见,对于一位有成的创作者来说,积累与激发就像是创作活动的正负两极,二者缺一不可。