耄耋名家印象记|萧耘春:寂寞读书,寂寞写章草

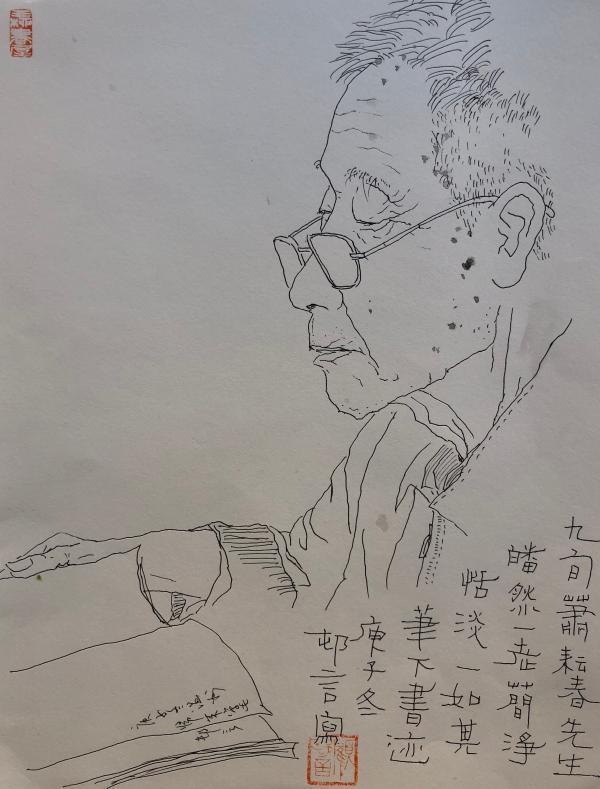

“写章草是颇为寂寞的,那就让他寂寞吧。”数十年来一直致力于章草书法与宋代文献研究的萧耘春先生已九十多岁了,皤然一老, 简净恬淡,一如其笔下的书迹,清雅古质之外,一种气定神闲与书卷气扑面而来。萧耘春先生或可谓中国乡贤文化的“活化石”:长年居守乡梓,安贫乐道,守望地方文脉,寂寞读书,以诗文与章草自娱。不求闻达的背后,是内心的自信与充实,且有着一种真正读书人的本色。

“澎湃新闻·艺术评论”(www.thepaper.cn)推出的专栏《耄耋名家印象记》前不久专访了萧耘春先生。论及书法,他第一句话却是年少时听乃师张鹏冀先生对他所说的一句话:“‘你要把诗和古文学习好,至于书法,可慢慢来。’这句话得益至今。”

萧耘春先生速写 顾村言 图

“写章草是颇为寂寞的,那就让他寂寞吧。”20年前,年愈古稀的萧耘春先生在致其同学谢云信札时说。

话说得看似随意,然而却见证着一种巨大的定力与张力。

到如今,萧耘春先生已九十多岁了,皤然一老, 简净恬淡,说话时手偶尔微微地抖,然而语气却坚定果断,内在自有一种飞扬之势,一如其笔下的书迹,不染新风,清雅古质之外,一种气定神闲与书卷气扑面而来。

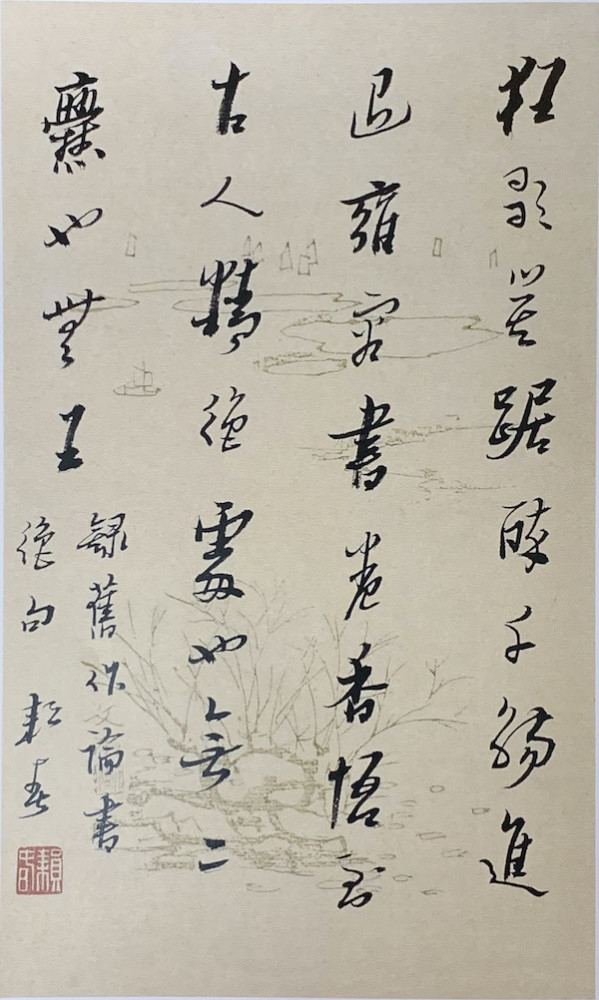

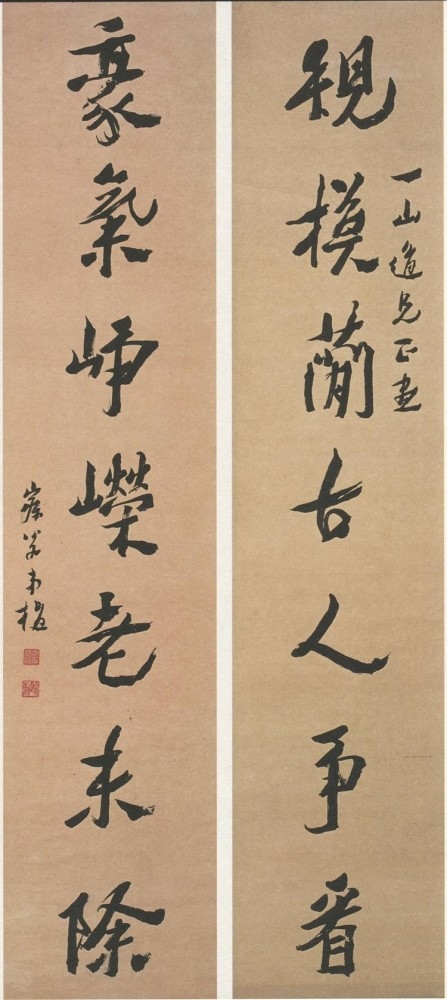

这样的老人似乎并不属于当下,表面的简淡与朴素,内在的狂狷与迥异时流,正如他多年前的一首自作诗:“狂歌箕踞醉千觞,进退雍容书卷香;悟到古人精绝处,也无二爨也无王。”

萧耘春先生书旧作论书绝句:狂歌箕踞醉千觞,进退雍容书卷香;悟到古人精绝处,也无二爨也无王。

从某种角度而言,蛰居温州苍南一隅的萧耘春先生或可谓中国乡贤文化的“活化石”:长年居守乡梓,安贫乐道,守望地方文脉,寂寞读书,以诗文与章草自娱,随遇而安,我自为我,然而另一方面,从民间文学、乡邦文献的搜集整理,对宋代文献笔记的研究乃至与钱钟书等学者的学人之交,文化视野却广大而宏阔。不求闻达的背后,则是内心的自信与充实,也因此真正成就了他自己,保持了一种读书人的本色。

“闻多素心人,乐与数晨夕”,在漫长的中国历史中,乡贤于保留中国文化功莫大焉,然而,百年来的种种运动与变迁,乡贤文化在当下早已式微了。

这也正见出萧耘春先生的可贵。

从十三岁跟随温州乡贤名宿张鹏冀先生学习古文、书法,到如今的九旬一翁,萧耘春先生最爱的其实是书,爱书,迷书,读书,写书,手不释卷,乐在其中。他论及书法,第一句话却是年少时听张鹏冀先生对他所说的一句话:“你要把诗和古文学习好,至于书法,可慢慢来。”这句话让我想起多年前与章汝奭先生对话时他说的那句话,“过去就没有‘书法家’三个字,我对书法的痴迷是因为对中国文化的痴迷,一个人,首先必然是道德、人格,文章,然后‘行有余力再治文’,如此,其身后的墨迹才可以为世所宝。”前一句话说得低调,自信,后一句话说得掷地有声,却也是同样的自信。

从萧耘春多年前出版的宋代文史研究随笔集《苏东坡的帽子》、《男人簪花》可以见出他的书外功夫与学养之深,这些书与当下好为高头大章的学者之书有着本质不同——这些书都是萧耘春先生的兴趣与性情所寄,也缘起于对东坡先生及宋代随笔的喜爱,在《男人簪花》一书的《后记》中,他记有:“1960年我看到钱钟书先生的《宋诗选注》,连注释也一读再读三读四读。突然忆起顾炎武一个很著名的比喻:采铜于山。从此我读书抄抄写写也成为习惯。三年前,我觉得需要找点乐趣,便把几十年来的札记、卡片、索引、纸条翻出来试写一些笔记……便是这个集子里三篇文章。”

也正如同为浙江老一辈的书法家金鉴才先生所言:“夫书者,文章之余事,而文以载道,故古来书家,皆本乎经术,涣为文章,发之以书,自然随心适意。若萧先生者,蛰居乡里,身无奔竞之劳,心无利名之累,坐拥图书,日亲笔砚,澄怀清心,静观自得,真奇特士也。故行吟挥洒,未有不契乎道而中乎矩者矣。或曰章草甚难,其于萧先生,又奚难哉。”

因蛰居小城,萧耘春先生与文化界或曰书法界名家交往并不多,多深居简出,极其低调,然而这反而沉淀了其书法中真正的宁静之气,寓胸中块垒于简净间。

书法篆刻家、学者刘一闻曾撰文认为,“从表现风格上看,萧氏作品大体是偏重于文人书法一路的。遣笔布字间,丝毫不见人们习见的那种所谓书家气,确是既真率且不失严谨,既讲究矩度又不为之所囿。从书法上说,这是一个很难求得的艺术境界。”

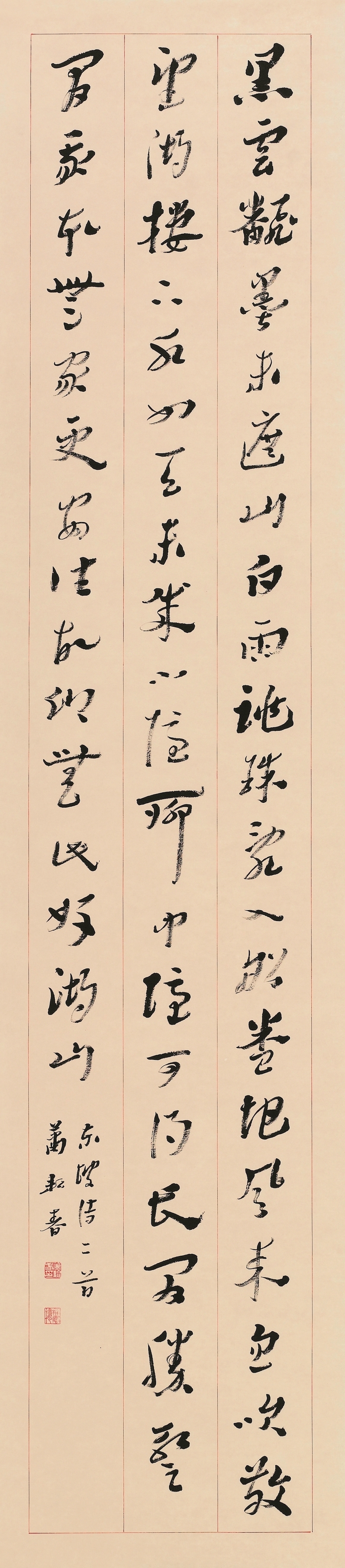

萧耘春书法

记得大约还是十年前,不知是斯舜威还是陈纬,寄来浙江美术馆所编的“书风·书峰”浙江书法名家展的作品集,有刘江、沈定庵、萧耘春、马世晓、章祖安、林剑丹等12位浙江籍老一辈书法家,其中,萧耘春先生的章草以其独有的气息让人印象深刻;后来又收到浙江人民美术出版社出版的《萧耘春书法作品集》,收录书作较全,读过一番,骎骎古意,不激不厉,除了沈曾植,竟又读出些许马一浮先生的味道,尤其是平和而散淡的气息,全无当下书法界一些所谓名家扑面而来的浮躁腥膻,用笔却又奇峭盘旋,翻覆盘转,寓平淡于险峻处。曾熙评书法所言的“妙处在生,胜人处在不稳”,用在萧耘春先生的字上,似乎也隐约可以意会。感觉这样的书风尤宜于文气的笺纸或对联,如其84岁所书《节录证道歌》、章草《兰亭序》、《自作诗》等书作,以及一些对联书法,真是满纸萧散,一片平淡。若刻意放大用于现代厅堂化的展厅,似乎气场反倒不太合适。

萧耘春书法

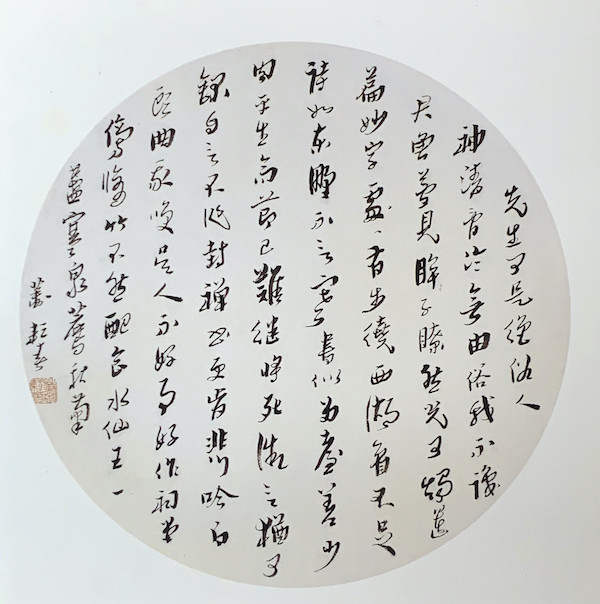

萧先生曾自陈其章草源于皇象、钟繇、索靖、黄道周等,而受近现代沈曾植等影响较大。又说:“我追求的是行书如何写出章草味来。有杨维桢、黄道周、沈曾植三家可师法。”

这也透露了其章草注重碑帖结合的同时,或更偏于帖学一脉,气息上似乎也近于他喜欢的宋人。这正如沈曾植的章草虽借鉴汉隶,参以简牍、唐人写经,《二爨》、黄道周等,也一直在进行融碑入帖,尤其是化帖学中宋代米芾“八面出锋”的笔法转为“翻覆盘旋,奇趣横生”,萧耘春先生的章草正继承了这样的路径,不过,由于人生经历与境界的不同, 萧耘春先生的书迹到底淡然些,轻灵些,与沈曾植的笔力奇重、纵横驰骋、跌宕沉雄到底是有差异的,而与王蘧常那种融经铸史、搜奇溯古,金石味浓的章草更有着较大的区别。

这或许也是心迹的差异——毕竟,萧先生一直居于浙南偏僻小城,且自足于简净平淡的生活。

萧耘春先生曾说:“无论才、学、识,我都不行,我是个苦学派。因为我喜爱,我才学习,藉此作为生活中一项乐趣。对书法学习,也类似这样笨办法,有的帖是连续临上五年或十年的。我不想有什么效应,这并非我不食人间烟火,也非有什么特异修养,只因我住在偏僻的县份,少有机会接触名人,或及时有信息反馈。生活在这样环境的人,节奏一定慢一些,趣味也淡一些,要求也简单一些。无论对古人、今人,无论他的书法是妍、媸、怪、奇,只要觉得美,都喜欢。但我对自己只要求不要写得太‘土’,有些书卷气就行了。但有一种‘风格’我不喜欢:狼奔豕突,大喊大叫,仔细看来,一无所有。”(《致谢云函》)

萧耘春书法

——对于这样平常平实的话语,对于这样不求闻达、一心读书求艺的简单老人,总感觉有一种莫名的亲切。

多年前陈纬兄曾相约同访萧先生,然而冗事太多,竟至一拖再拖。前不久,陈纬说,萧先生已经九十了,现在话已不多,“过去我们见先生,都在听先生讲话,现在老人大多却是静静的听者,你有空早点过来与他试着聊聊吧。”

于是终于与王犁结伴,作了一次温州之行,并有了一次与萧耘春先生断断续续的对话。

那天来到苍南,让人意外地是最先见到的是萧先生的不少学生与友人,有从杭州专程赶来的黄寿耀、李砚,以及在苍南与平阳的黄建生、杨德听、陈斯、萧云集、李祥、梁元甫、温作市等,让人感受到永嘉文脉的真切流转与雁荡山下的纯朴与温润。

萧耘春先题写的“半书房”

对话是在距萧耘春先生居处不远的“半书房”,古色古香的木质牌匾书法自然是萧耘春先生所书,古拙而空灵,里面茶室壁上则是横批“嘉和”二字,这是萧耘春先生庚子年的新作——兼具爨宝子之味与章草之味,九旬之作,居然精力弥满,而又高古奇逸,款署:“萧耘春,于忘言小筑,年九十又一”。

欣赏笔墨间,午睡毕的萧耘春先生被几位弟子搀扶着来了,个子不高,满头的银发,清癯瘦削,微微笑着,似乎又有些腼腆,然而双目极有神采,面色也有些微微的红润,让人读得到一种透明的温暖。

蛰居苍南的萧耘春(中)与其弟子及友人

因为随坐者多,与先生很自然地聊着,夹杂着温州话、闽南话、普通话,时或需要翻译,你一言我一语,很多的往事纷至沓来,不时且有一种爽朗地笑声,空气里有着一种难得的温暖与亲情,以及莫名的畅神处。

见萧先生喝茶,总是将茶杯放得很远,陈纬笑言,那是萧老师的洁癖使然,“他吃饭时一定是要两双筷子,抽香烟他是从烟盒的后面打开,他说写字时一定要心静。”

又说起那些年少时的那些书缘往事。

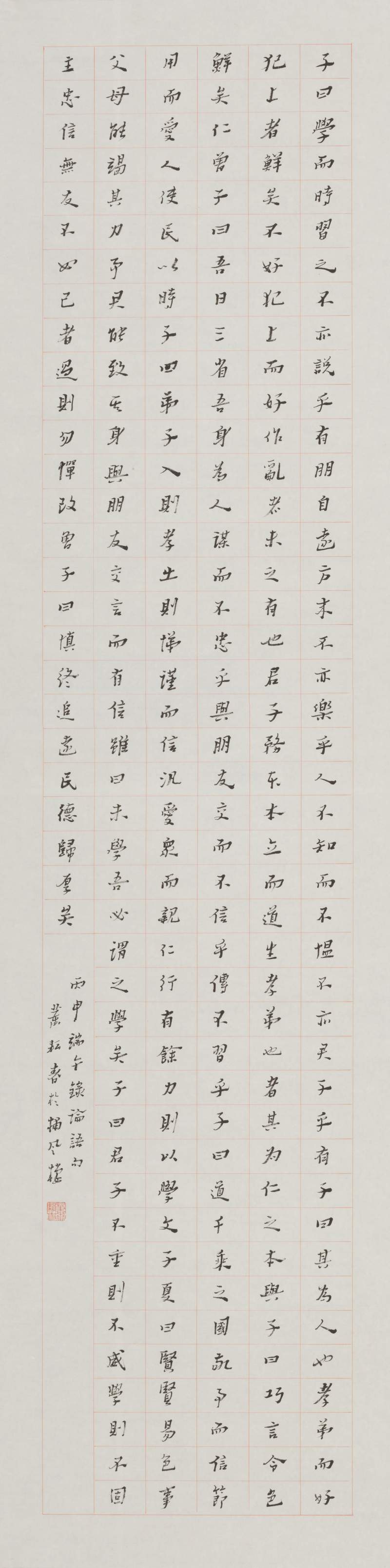

回忆起乃师张鹏冀先生所说的“先读书,书法可慢慢来。”萧耘春此前曾说:“这句话得益至今,因为这正代表那一代人对书法的看法。书法作为独立学科,是近二三十年的事。那一代人都主张先要提高自身的文化品位,然后书法才上得去。正如学诗,陆游说:功夫在诗外。如果文化品位很低的人,即使技巧十分到家,写出来也是俗书。”

对于旧体诗,他说以前写过不少,现在基本不写了。张鹏翼先生诗宗杜甫,他则喜欢学杜牧;温州籍知名文史学者苏渊雷1980年代出版《论书绝句》,后记中特别记有:“稿成间加短注,其有未备,倩萧君耘春补充。”

此前还有一段他与萧耘春诗文唱和的往事:1974年春的一个薄暮,下放平阳的苏渊雷与另两位诗友相约到乡间访萧耘春,结果不遇,遂留宿萧家,次日各留诗一首辞行,外出归来的萧耘春读诗后,和曰,“华岳岱宗未足论,而今始觉他山尊。诗惊风雨来天外,笔走龙蛇留雪痕。罢钓渔人还治水,离群才子漫销魂。三人同梦应逢我,闭户摊书烟水村。”其后十年,苏渊雷再至苍南做客萧家,又写下一联——“西风故国萧家渡 夜雨秋灯白石村”。

沈曾植《规模豪气七言联》 嘉兴博物馆藏

对于影响他书法极深的沈曾植,萧耘春先生回忆说,“年少时上中师,受老师指点,喜欢沈曾植、马一浮,有一天在一古玩地摊看到一卷破旧书法轴,打开后,原是沈曾植书集苏诗一联:‘风流岂落他人后,神妙欲到秋毫颠。’款署‘寐叟’两字,当时杀价极低,没想到居然成交了,回来后悬于壁间日日观摩,直至六十年代在运动中被烧去。”

回忆之中与沈寐叟书作初遇及捡漏的惊喜溢于言表,然而这样一幅对他书艺之路至关重要的作品被焚,其实与那个时代的被毁的大量“四旧”相比,几可不提,但萧耘春先生就是耿耿于怀,且竖起手指誓言曰,“百年以后我如果到地下,非得要找当年的最高主事者索回这幅字!”

这有点像是一个老人家孩子气般的赌气话,然而却寄寓着一个平实温和的读书人对那个时代的愤怒与控诉。

一起餐叙时,萧耘春先生一直是一种平和温和的本色——似乎只是一个忠实的听众,入神地听一帮弟子与友人聊书法,聊往事,沉浸其中,却并不插话,偶或,只是微微地笑一下。

萧耘春先生书房一角

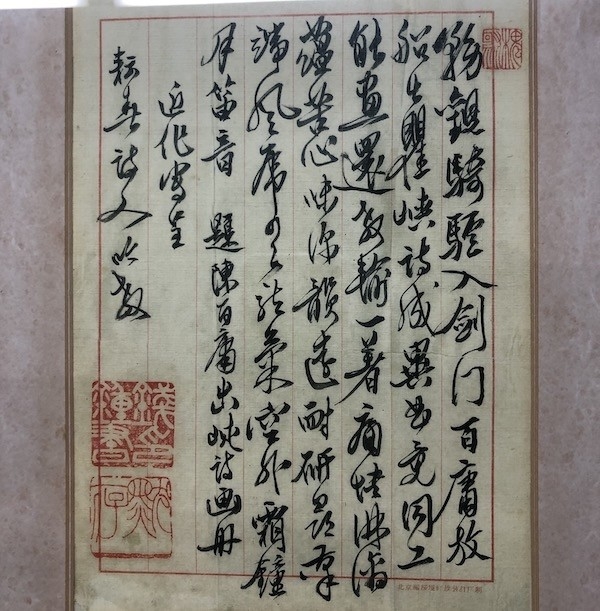

萧耘春先生的“捕风楼”就在附近一所房子的二楼,上得楼去,陈设干净而清爽,书橱中全套的《全宋笔记》、《苏轼文集》、《苏轼年谱》等尤其醒目,有意思的是另有一组码得整整齐齐的历年《中国散文年选》等,墙上悬着一件钱钟书赠送的诗作:

“务观骑驴入剑门,百庸放棹出瞿峡。

诗成异曲诧同工,能画前贤输一着。

豪放淋淳蕴苦心,态穠韵远耐研寻。

毫端风虎云龙气,空外霜钟月笛音。”

款署“近作写呈现耘春诗人吟教”,钤“钱钟书印”“默存”二印。

钱钟书先生赠送萧耘春先生的诗作

说起与钱钟书先生的交往,萧先生说下放时读到钱钟书的《宋诗选注》,非常佩服,后来就有了书信交往,其他并不愿多提。陈纬介绍说,萧耘春与钱钟书先生因为宋诗数十年间书信往来不断,“二人最早交往是1966年,萧耘春在下放期间,偶在友人处得阅《宋诗选注》,就到处打听钱钟书,后来索性撰书一封寄往文史出版社,请出版社转呈。不想半月过后,便收到了钱钟书的回函。此后,钱、杨夫妇每有新著出版,均寄萧耘春。钱、萧之间又互为唱酬,至今萧耘春藏有钱钟书的信函诗稿数十通。钱钟书也成为影响他一生读书情怀的人。他常说,在读了钱先生的著作后,他读书也变得老实了,抄抄写写成为习惯,不再用‘怀素看法’一览而尽。从钱钟书身上,他领略了广博的学术旨趣与‘打通’的文艺才智。

他曾作《论诗绝句》九首阐述其诗学观点。其七‘江山处处有诗魂,何限灞桥和剑门。活捉生擒凭赤手,骑驴未必尽诗人’,钱钟书读后,致信评点为‘意新语健’四字,并和诗一首。诗云:‘惊雷驱雨啼千怪,燕语莺歌乍放晴。亿万诗人齐拍手,急搜奇句捕春声。’”

拿出《苏东坡的帽子》请老人签名时,他请陈纬用毛笔再写一遍上款,然后又翻出书法集上自己的署款,一笔一笔地写,“岁数大了,记性已不好,我也希望自己的字有点变化,但现在毕竟只能傻乎乎地临,老老实实地写。”

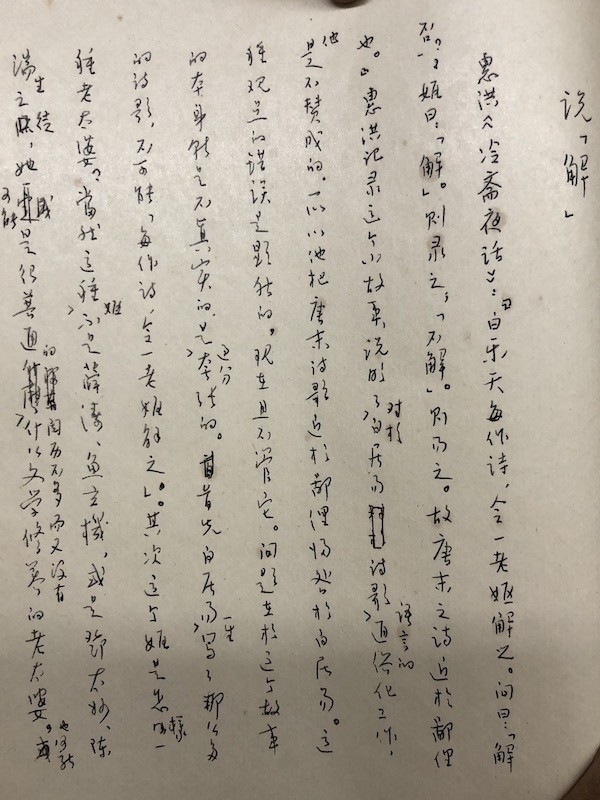

萧耘春手稿《谈艺后录》局部

萧耘春先生翻出一本70年代自订的手稿《谈艺后录》,细看时,钢笔抄就的竖排小字,简淡一片,读之让人神清气爽,其中有《说“解”》等文章,涉及文字学、诗词、书法等。

这样的手稿大概最后也没有印行,而这样的自订自抄手稿以后大概也不会再有了。

想起这些时,再看萧耘春先生,在一帮弟子的围绕中,老人家已戴着眼镜,自顾自坐在书桌边,旁若无人入神地读《谈艺后录》了。

四围一片静谧。

(庚子腊月于上海)

———————————————————————

对话|萧耘春:一直记着“先把诗和古文学习好,书法可慢慢来”

萧耘春先生读其手稿《谈艺后录》

澎湃新闻:萧老师你好,想请您先谈谈年少时学书的一些经历?包括与张鹏翼先生的交往。

萧耘春:13岁时,我到平阳中学读初中,张鹏翼来教我们的语文,一天布置作文是《读李密陈情表》后,我试着写了一篇文言的,他看了,说:你这个乡下孩子还不错。还有一次我在本子上临摹学校礼堂圆柱对联时,张鹏翼先生看到了,他问我:“我的字怎么会在你这里?”我说:“我是从圆柱上临的。”打这以后,他就叫我到他家,教我书法。不过,到了张先生家,他却郑重其事地对我说:“你要先把诗和古文学习好,至于书法可以慢慢来。”随后,给了我一本《艺舟双楫》说:“慢慢读,不懂再读,总有一天会读懂的。”从此,我就以张先生说的去做,先读书,多读书,在时间安排上,读书的比例多于练书法,几十年来如此。

澎湃新闻:你曾说希望追求书法中的书卷气,张鹏翼强调书法的清浊之分,你现在如何理解?

萧耘春:张先生是我的恩师。他评书法,首先强调清浊之分,说浊书不可医治。学会清浊之辨,只有一个办法,将历代名家书法细细读,细细咀嚼,久而久之,自然懂得此中的道理。他的这些教诲至今受用。张先生主要精力写今草,从《书谱》上溯二王。他不喜欢学生学他的字,我随他学了几年“二王”,便转学章草了。凡是章草,不论大家小家都临,或有偶尔写几个字的,如蔡襄、梁启超,也临一临。或很少墨迹流传,但确写得好的如方方壶,我也不时临写。我的楷行也转学钟繇。我较长时间学习的是皇象、钟繇、索靖、黄道周、沈曾植。

袁枚曾把某种诗文,比作三馆楷书,非不工整 ,求其佳处至死无一笔。既然能写得工整,一定有些功力,为什么引不起艺术趣味呢?写这种字的人,一定是读书不多,书法源流也搞不清楚,甚至雅俗也无法分辨,卷轴之味与他是无缘的。临帖时,脑子里、手腕下,暂时由古人作了主,无意中偷得古人一点意境,所以还勉强可观。一离开古人,仍然是自己的脑子与手腕,便显得凡庸,就是俗书与匠书。这里面其实也有个读书的问题。 当然,书法确实需要学问的滋养,可是如果书读得非常多,是否就一定能把字写好了呢?那也未必。

萧耘春书法

澎湃新闻:可能还有一个是否会读书的话题,读书养气。古人所说的“读书种子”,那是讲天份,其实也要注重读书方法,你的读书方法有哪些?

萧耘春:读书要做札记。我年轻时读了钱钟书先生的着作后,读书变得老实了一些,抄抄写写成为习惯,为此读了一些宋代历史文献,记了一些笔记。

陈平原说,做学问其实不一定非第一流人才不可。大才子不见得做得好,太笨当然也不行。就假定是第二流,或中等之材,如果方法对头,日积月累,就能做出学问。而且是比较大的学问。大才子不屑于一步一步走,觉得太艰苦,老想走捷径。诗人和学者不同在于,没才气肯定写不了好诗,但没才气不一定做不了学问。日前,读报,以为当下书坛“无才便是德”,道理也在此。黄宗羲尝诘钱谦益:“用六经之语,而不能穷经”。

学问同书法怎么结合起来,这很玄妙,我说不出来什么名堂,我想多看点书是非常必要的。说不清“玄妙”,我就谈个很实用的例子。搞书法的人,假使人家要你题个跋,如果不读书,题跋也写不了,写了也要闹笑话。

澎湃新闻:你专攻章草,现在如何看自己的书风?您之前曾经提到对元代方方壶书法的学习,这非常冷门,因为他以画家名,存世书法并不多。

萧耘春:方方壶的字见于题画,我有一段时间临写较多。我写字只是比较喜欢清逸的。有人希望我的字要写得雄豪,那不行,我写不了。我也希望自己的字有点变化。现在年龄太大了,只能老老实实地写。

写章草确实是寂寞的,对于章草,有一些观点十多年前给学生黄寿耀就教章草学习的回函中说过,现在也没什么变化。总的来说还是要多读书,多辨识,多临习。

(附:对皇象《急就章》,几乎所有学习章草者都要临写,要写得宽博、圆润,更要注意朴厚。世传松江本最佳,明拓集珍楼摹刻本也行,玉烟堂本可参阅。出土简牍中有许多章草字,因简牍出现于不同时地,又与古隶相杂,须得分开。这种章草如能写得返朴归真,一种特殊的美来,极不容易(如要写得生动一些,可参考唐人写经《恪法师第一抄》)。沈曾植先生先学帖,后学碑,最后碑帖结合。他的章草,从多种隶书中领会,参汉简,不能确指得力于那一二种。纯章草作品很少,只能从他最后几年的草、行、楷中领会。宋克章草有自运的,有个性,但不能写得太夸张。俞和《临定武本兰亭序跋诗》和《郭雍兰亭序跋》的布局,临一临,写条幅时有帮助。明末如黄道周、傅山等,都写过章草,但个性太强,只可看看。惟王铎《桃花帖》中有些字可临。)

澎湃新闻:你年轻时陪方介堪先生寻找《晋朱曼妻薛买地宅券》,可否介绍一下?

萧耘春:《晋朱曼妻薛买地宅券》刻于东晋咸康四年(338),现在是国家一级藏品。1953年,时任温州市文管会副主任的方介堪先生专程赴平阳寻觅买地券原石,我第一次陪他去,遍觅不得,第二次才找到。后来收藏于温州地区(市)文物管理委员会,现藏于温州博物馆。我1985年与杨奔合作写过介绍文章:

1953年,温州地区文管会副主任方介堪先生为寻觅这块《晋朱曼妻薛买地宅券》原石来到平阳,本文笔者之一萧耘春因职务关系,伴同前往宜山。行前作了周密分析:认为陈氏(当地士人陈锡琛,字筱垞)素有学识,深知此碑价值。只要看他几份拓本分赠对象(吴承志为考据家,孙诒让为朴学泰斗,冒广生海内知名人士,刘绍宽亦为当地学者),可知陈氏对此碑的重视;而况陈为本县士绅,在江南(今宜山、钱库、金乡)尤有势力,如要购置此碑,发掘者岂敢不依;而且出土后得入新圹更不可能;按当地迷信说法,此为故鬼所有,岂能与新鬼共享?可见这些话是遁词。《地莂》当仍存于陈家,但距出土时已53年,陈家是否转卖或损坏呢?估计也不至于,因陈家有恒产,又系“世代书香”,其子也笃好书法,写北碑很有工力,从多方面推测,存在的结论是肯定的。但陈氏后裔都流寓外地,故宅房间又多,遍觅此碑不得,只剩地皮未起,因为无从着手。方介堪先生于是仍回温州,请留温的陈氏家属回忆,提供线索。第二次来宜山,方从旧书斋地板下取出,移送温州地区文管会。从此,幽闭数十年的《晋朱曼妻薛买地宅券》重又回到人间。

《晋朱曼妻薛买地宅券》拓本

晋朱曼妻薛买地宅石券

澎湃新闻:之前读到您收集的民间文学?听说您写诗与书法之外,以前还写过小说以及《苏东坡传》?

萧耘春:我喜欢古典文学,年轻时在文化馆工作,经常要到乡村去,听到不少农民口述的民间文学和民俗故事,就记录下来。1956年,编了一本薄薄的民间故事出版。后来也读了不少民俗学著作。我喜欢宋代的文人,也关注宋代民俗,记了不少笔记,《男人簪花》里的三篇文章,就是从笔记中整理出来的,也可以视为宋代民俗的文章。

几年前,为了找点乐趣,便把几十年来的札记、卡片、索引翻出来,归归类,排排队,试着写一些笔记,成了这本《男人簪花》。开始时,还有个“苏东坡诗文中有关风俗释证”的副标题,后来想想,又修改成这样

很多年前研读《坛经》之余,写过一篇中篇小说《传衣》,写的是禅宗六祖慧能创南宗的故事。对于苏东坡,早年写过《苏东坡传》一稿。后来托苏渊雷呈朱东润先生阅,得知朱东润也曾写《苏东坡传》却中途放弃,其原因是在做了一年的资料准备后,朱先生认为自己“这一生固然无法享受优游自在的生活,也没有行云流水的消闲”,因而“无法理解”苏东坡,遂决定搁笔。我自觉也无优游自在和行云流水的生活,对此深有感触,后来又读得林语堂著《苏东坡传》,就一把火将书稿烧了。

萧耘春先生(中)与其弟子及访者合影

澎湃新闻:现在很多人惟恐不能创新,你对书法中的创新如何看?

萧耘春:今人很强调创新。其实从书法史看来,传统也不断创新,唐人书法有异于六朝,宋人不像唐人,元人也不像宋人。明末几家与前代不同,清人兴起碑学,更与帖学拉开距离。变是正常的,不变才怪。我有几首论诗绝句,也谈到变的问题:“苕霅风光日日新,云林佳作半成尘。若从画里寻苕霅,又见桃源古逸民。”“剑门细雨事非新,风雪灞桥迹已陈。活捉生擒凭赤手,骑驴未必尽诗人。”我曾经问过张先生如何创新,先生说:“水到渠成。”我对今人的创新,很佩服他们的识见与勇气,但我因缺乏创新能力,也只有望书兴叹了。

(注:本对话中部分内容参考陈纬、余良峰的整理笔记,特此鸣谢)