思想是云,可以用不同的速度走走停停

2021-02-04

2021-02-04

张生,作家、学者,同济大学人文学院教授,著有中短篇小说集《一个特务》《刽子手的自白》《地铁1号线》,长篇小说《白云千里万里》《十年灯》等。

经历了2020年的人们似乎又重新燃起了读书的热情。新冠的不期而至,让大家突然从“加速”的生活状态中“减速”甚至停顿下来,随之而来的“多余”时间却意外留给了之前因忙碌而忘却的各种书籍。唐朝诗人白居易曾说,“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,读书岂不也是这样?

其中,我觉得最应该也最值得一读的,就是易卜生的戏剧《人民公敌》。他借剧中主人公斯多克芒之口说的那句话发人深省:“思想自由,胸襟宽阔几乎就是道德。”虽然易卜生的这部戏剧是上个世纪初的作品,可我们在读这部戏剧的时候,并不觉得时间久远,也不觉得写的是遥远的挪威一座小城里的事情,而是觉得这是写现在在世界上任何一座城市都可能发生的事情,甚至是已经发生的事情。这么讲,并不是说我们的社会这么多年来没有进步,而是因为不管在世界的哪个角落,为了各种现实的利益,政治永远都不会干净和透明,因此任何一个社会、任何时刻也都永远需要斯多克芒医生这样的人。

独立的思想不可能从天而降,更不可能轻易获得,而冯·卡门的一句话或许说出了真理:“我仍然坚信让思想自由敞开为好。”这句话来自李·埃德森的《冯·卡门:航空航天时代的科学奇才》——冯·卡门在中国早已家喻户晓,因为他不仅是一位伟大的科学家,也是一位伟大的教育家,是中国著名科学家钱学森在加州理工攻读博士学位时的恩师。冯·卡门在回忆录中特别谈到钱学森在加州理工的往事:他经常去冯·卡门家串门,因为“他的见解饶有风趣,态度直率诚恳”,冯·卡门的妹妹很欢迎他的到来,而且“他经常会提出种种新奇的设想”。显然,钱学森的这种表现,如果没有冯·卡门所“由衷高兴”的加州理工自由的气氛是不可能存在的。冯·卡门讲,后来钱学森留校教书后,因为他“对待学生比较严厉,性情急切,又显得有些高傲”,其实不是很受学生欢迎,但是这并不影响他的教书生涯,更不影响他成为一名科学家。这或许可以给今天的中国大学以启发。

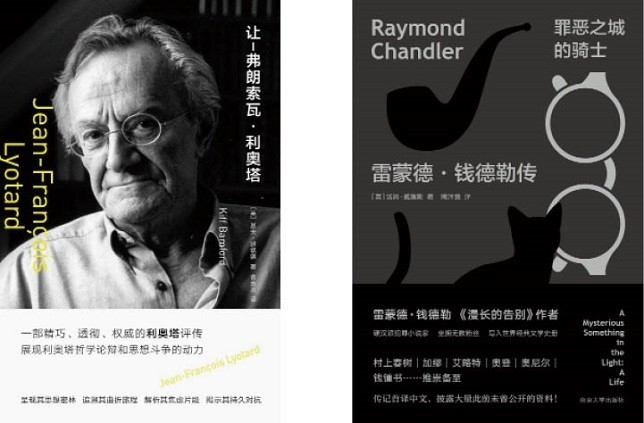

对于个人来说,如何才能学会思想?法国思想家利奥塔的意见可以借鉴,那就是“思想必须学会徘徊,必须悬置对所知的坚持”。也就是说,真正的思想既不是固执己见,也不是随波逐流,见风使舵,而是反复的思考、暂停与“徘徊”。这是英国学者基夫·班福德的利奥塔传里征引的利氏“格言”。翻阅《让-弗朗索瓦·利奥塔》这本要言不繁的利奥塔传记,既可以让我们从他的生活经历中寻找到他这些“理论叙事”产生的背景,也可以让我们对其理论在今日的“运用”,或者说激活我们更多的思考提供更多的可能性。正如他说的那样:“思想是云,可以用不同的速度走走停停。”

思想需要自由方能创新,文学又何尝不是如此?我很喜欢的作家雷蒙·钱德勒说过一句话:“我想要的东西和别人不一样。”这也是汤姆·威廉斯写的钱德勒传记《罪恶之城的骑士:雷蒙德钱德勒传》中的点睛之笔。作为一个中年之后开始写作黑色小说,并因此跻身纯文学殿堂的侦探作家,钱德勒的粉丝众多,我当然也是其中的一个——2006年我在加州大学圣地亚哥分校做访问学者时,还亲自开车去他在拉霍亚海边的豪宅看了看。可我的这个举动和村上春树老师比起来就不算什么了——他也是钱德勒的忠实粉丝,不仅把钱德勒的《漫长的告别》看了十几遍,后来还干脆自己将其翻译成日文。钱德勒之所以能够取得这样的成就,不仅与他丰富的人生经历有关,还与他的人生信条有关,这就是他在为好莱坞写剧本时力求坚持的那个理念:“我想要的东西和别人不一样。”

人们在世界上忙碌,总是充满了各种各样的忧伤,那么,我们为何又如此乐此不疲,到底为的是什么?如果用契弗的话来说,那就是:“我在生命当中唯一想要的就是一点点爱。”其实,这是《约翰·契弗短篇小说集》中人物的一句话。契弗有美国契诃夫之称,像契诃夫一样,他的短篇小说技艺精湛,尤其是结尾自成一派,几可与欧·亨利小说的结尾媲美。这正是短篇小说大师的标志。这些小说主要写的是上世纪四五十年代那些普普通通的“纽约客”的生活,他们或者生活在热闹的城区,或者生活在僻静的城郊,却无一不为生计而苦恼,可他们虽然被庸常而沉重的生活所羁绊,又并不愿意就此沉沦,总是保存着一丝善良和爱,随时准备超越于日常生活之上。

实际上,人间不仅有卑微,也还有值得留恋的东西。我的老友谈瀛洲的散文集《人间花事》就用生花妙笔渲染了一朵朵人间世的“爱之花”。沪上的学院文人中,大家除了自己专攻的术业外,在文学创作上也各有专长,而研究莎士比亚和唯美主义的谈瀛洲虽然写话剧、写小说,却以散文著名。与其同在复旦任教的老友郜元宝曾以“不一样的上海文风”为题评价其《语言本源的守卫者》所收散文文风的卓尔不群,称“谈氏之风,稳健,雅洁,清朗”。谈瀛洲在他的散文集《人间花事》中,谈到自己童年经常翻阅的园艺大家黄岳渊黄德邻父子合著的《花经》时曾说:“古人的种花书,文字常常有雷同的,原因是它们常常由作者抄撮各书而来,并非出自他们个人的种植经验。《花经》则不同,书里所说的种植方法,都经过作者的亲身实践,甚至所说的花木品种,也经由作者栽植或目睹,而不是出自传说与想象。”而我觉得,他这几句对《花经》的评价,用在自己的《人间花事》上,也不为过。

新的一年如约而至,我希望过去的2020年,能通过这些文字而成为美丽的不败的“玫瑰”,也希望2021年可以有更多真正的玫瑰盛开。(撰稿 张生)