对不可说的,可以写出来

维特根斯坦曾经有句名言:对于不可说的,应该保持沉默——但德里达认为,对不可说的,可以写出来。维氏这句话,止步于逻辑意义上的清晰与实证,而这正是德里达想超越的,其中的道理,要用一本书来回答,这就是他最为激进的《论文字学》,这是一本奇异的书,他提出“书的结束,写作开始”。意思是说,传统意义上的书籍已死。

对于德里达的《论文字学》,在给德里达的信中,列维纳斯这样说:“尽管您忠实于海德格尔,但您强有力的出发点宣告了在他之后第一部新书的诞生。”(《德里达传》,伯努瓦-皮特斯 著,魏柯玲 译,中国人民大学出版社,2014,第139页)罗兰巴特这样向德里达致意:《论文字学》“好像是一本在宗教审判的国度出现的伽利略的书,或更简单地说,是在蛮夷之地出现的一本文明书。”(同上,第158页)。

德里达如此激进地质疑西方传统哲学,引来了如此激进的赞誉,1967年11月15日《日内瓦论坛报》刊文指出:“在德里达之后,马克思、尼采、海德格尔、弗洛伊德、索绪尔、雅各布森、列维-斯特劳斯等人都显得黯淡无光。这是因为,总的来说,德里达比他们都要激进,他的思想考验着所有人的思想,他的思想希望并且成为对当代思想的思考。德里达指出,形而上学毒害着西方思想,从而使自己成为最大胆的当代思想者。他的工作定然会成为所有那些对我们的文化演变怀有兴趣的人——评论家、哲学家、教师、学生——的新的更高层次的思考领域。”(同上,157-158页)

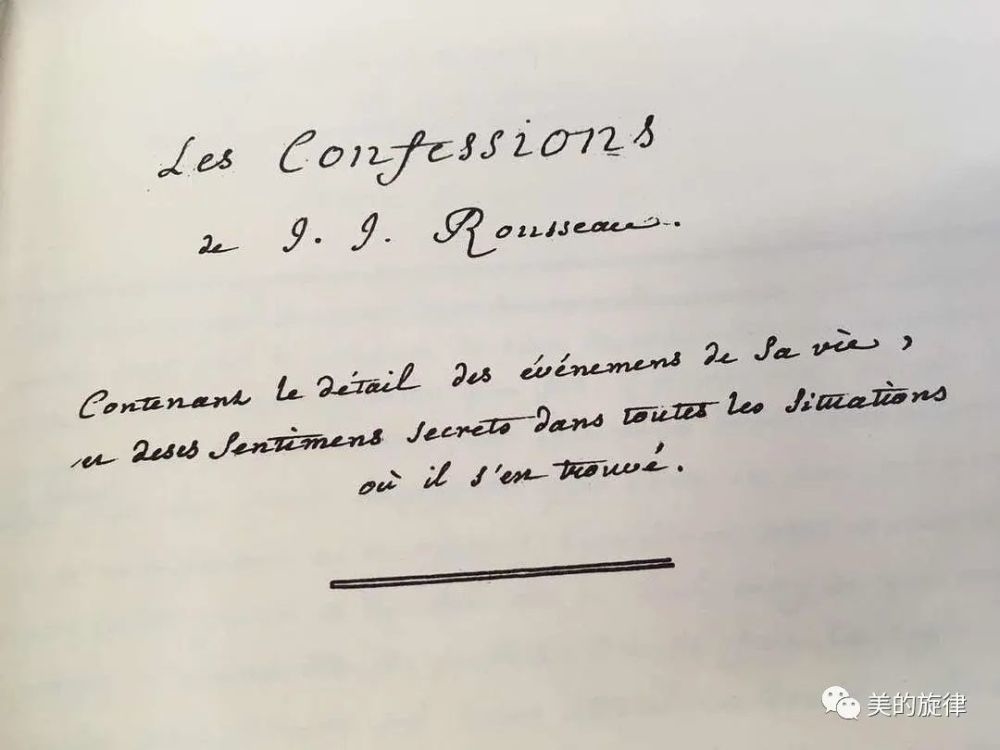

卢梭《忏悔录》的部分手稿

《论文字学》,法文书名《De lagrammatologie》。Grammatologie一词,在《法汉大词典》有两种解释1,(哲)文字学,研究被视为文化构成、思想含义的字母和文字。2,写作学。德里达这本书同时包含这两种解释,当然是全新的理解,就像他的巴黎高师哲学班一位当时成绩最好的被誉为“哲学王子”的老同学称赞德里达笔下诞生了一种新文字。

发表这本书时,德里达37岁,与他中晚期的著作比较,《论文字学》可能是摘引他人著作最多的一本书了,被引用的,有索绪尔、雅各布森、皮尔士、莱布尼茨、海德格尔、胡塞尔、卢梭、列维-斯特劳斯……的著作,我这里的省略号指那些国内学界还不甚熟悉的其他国外学者及著述,而且是大段引用,还有极多的脚注,脚注可以当成正文来读。德里达所使用的这种方法,后来被概括为“解构式阅读与写作”,思想似乎寄生在他人的文本之中,探索原作者没有发现的字里行间精微的含义,有点像汉语世界说的“微言大义”。这样的阅读方式,阅读量大暂且不提,它需要一种迅速捕捉原文思想前提及其漏洞的能力。

德里达的《论文字学》是他多篇长论文拼起来的,每个部分相对独立。他的总思路,可以用这样顺序的关键词连接起来:逻各斯中心轮和语音中心论主导了从柏拉图到海德格尔的西方哲学主流。索绪尔虽然不是哲学家,但他的语言学思想,把观念或者概念思维回归到语言问题,而且是可以实证的词语结构,而语言学又被看成更为广泛的符号学的一个分支。符号学超越了语言学,因为还有语言之外的符号,还有纯粹的质料、感性因素——这就得超越语言符号。但我们知道,这就进入了维特根斯坦说的思想禁区:对不可说的,要保持沉默。

但德里达的态度是,对不可说的,可以写出来。这就是德里达的新文字态度,一种前所未有的发明,他用不同的词来展示这个发明,最为著名的,就是他虚构的既不是词也不是概念的“延异”(différance)——这不是一个现成的法文词,也不是可以定义的概念,词典上没有,它是不可说的,如果读出来,和法文différence(差异)的发音一样,但是“延异”并非通常理解的“差异”。“差异”一词的意思是明了的,而“延异”的意思永远不显性。换句话说,“延异”不可说,德里达的新文字就想实现这样的效果,于是,它寻求“延异”的相似情形,比如trace——痕迹、踪迹、行迹、迹象、印象——不能以海德格尔的“思之路”相提并论,trace没有路。也不能简单地说“现象学还原”或尼采说的返回一个“原样的世界”或者弗洛伊德的“无意识”,因为这几种说法似乎都设定有某种哲学上的基本粒子的存在(或者说可以追溯到思想的起源状态),但德里达说的新文字或者“原初文字”并非狭义上的文字,而且不赞同可以追溯到起源,不存在所谓原初或者起源本身,因为原初和起源不是单义的,而是复杂的。

如果以上还很费解,那么随之的解读也许可以逐渐明朗:“延异”、痕迹、原初文字都是不可说的,因为一旦说出来,就成为字母文字状态,从这种状态出发,就有了西方形而上学的逻各斯和拼音文字的传统,就有了这个传统所建立起来的哲学思想和书籍。

西方哲学的清澈透明,都建立在“可说的”基础上。德里达以上不可说的因素,“延异”、痕迹的情形,对形而上学始终是一种威胁,它们处于理性不可理解的状态。卢梭曾经在《忏悔录》中回忆在华伦夫人不在场的情形下,他有一系列任性而不可思议的举止行为,但哲学史从来就没把卢梭这种描述认真对待,似乎卢梭所描述的意义,只是文学的,只是浪漫的激情。但德里达却将其纳入新文字的组成部分——它是原始动机的变形痕迹,是危险的增补性。但令我们感到惊奇的是,德里达在这里没有将它纳入纯粹想象力的神话与神秘,而是说成“文字学是作为实证的科学”(《论文字学》第一部分第三章的标题)。

问题的复杂与诡异就在于,原始动机的变形痕迹并非诞生在原初动机之后,而是在动机之前,是产生动机的,甚至很像是无动机无理据的行为,还没有形成话语,因为话语已经意味着某种动机-目的或者因果关系的建立。换句说话,如果思想只是从可说的开始思考,那么就相当于从结论开始思考,从知识论开始思考,从已经知道开始思考。这不是德里达新文字的意谓。

那么,什么是德里达新文字的意谓呢?也许德里达不赞同这样提问题,因为意谓意味着存在一个被意谓的对象,这就纳入了传统哲学的思想平台。但我这里如此提问方式,也是不得已而为之。为了避免进入传统思想的平台,得首先声明德里达的新文字不采取传统哲学论证的方式,而是描述。“描述”这个从现象学借用来的字眼,指描述思想在形成观念之前的事实。

譬如,思想可以不纳入听觉(听与说)的平台,思想可以看出来,痕迹亦然是看出来的,différance与différence的差别,不是听出来的,而是看出来的,其中有一个出格的“a”。

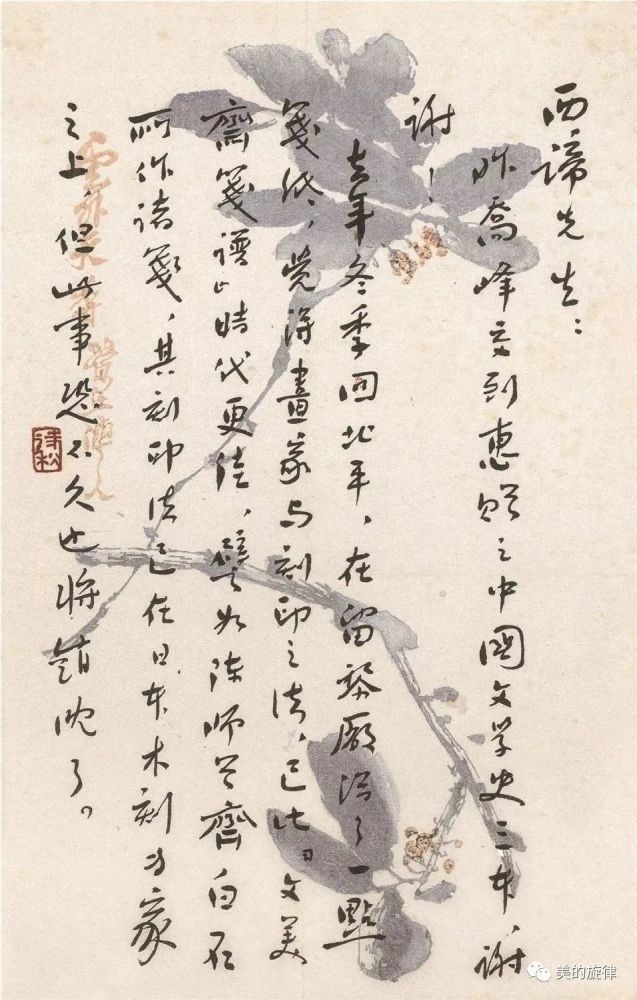

鲁迅笔迹

又譬如,汉语思想世界会感兴趣的,《论文字学》中多次提到了汉字与汉语书写,引用了莱布尼茨和我们不很熟悉的作者的说法:汉字仿佛是一个“聋哑人发明出来的”。莱布尼茨甚至说埃及象形文字只是感性的,而汉字是理智的文字,是哲学的文字——这里限于篇幅,无法深入相关问题。但我可以提供一个继续思考的线索:德里达的新文字抗拒西方语音中心论,其中有重要一条,就是说字母文字书写是线性的。“线性的”意味着沿着主线、必然性的因果关系、逻辑关系、中心思想展开。显然这种线性写作的形态是单义的,或者说以同一性、统一性作为基础,而相比之下,德里达的新文字并不追溯唯一的起源和单义形态,而是分岔的、形态不一的。

德里达这样提问:“在什么条件下,文字学是可能的?”(《论文字学》法文版,第105页)他的回答是,不再求助于逻各斯中心论,要动摇科学概念,要走到传统的哲学书之外。

要解构传统概念的解构,德里达的思想也被说成是后结构主义,但“后”字并不确切,其实是在结构之前,还没形成结构。德里达本人不会认同自己是一个“后结构主义者”,这个说法中的“后”,是通常的时间说法,即德里达的思想诞生在结构主义之后,是从批评结构主义开始,才正式被国际学界广泛关注的。

德里达有些标志性的说法,例如:不是一种语言——这话本身就有歧义。比如可以指有多种语言,也可以指词语自身就已经含有多种声音。再比如,他问écriture(文字、字迹、文笔、文体、风格……)从何处开始的?这既是问时间也是问空间。他将文字追溯到迹象、痕迹、印象,从这里发展出狭义上的说话与文字。德里达说的“文字学是作为实证的科学”或者说新文字,不是指狭义上的语言(言语与文字),是从新文字说实证性。这里的实证,很重要的是指含义如何在上下文语境中替换与转化,这里有微言大义,是思想的细节。起源不是起源、初衷不是初衷,缺失的才是真实在场的。这里的描述不属于先验,而是即时发生的经验活动。

德里达这样写道:“痕迹什么都不是,痕迹不是存在者,痕迹超越了问是什么,痕迹使问是什么的提问方式成为可能。”(同上书,法文版,第106页)。

理解德里达的新文字,还有一条重要线索,他认为字母文字不是图像式的,索绪尔所谓符号能指的任意性无法充分发挥作用,但德里达抓住索绪尔说文字是作为图像才存在(根据索绪尔的理解,语言学分析语音的能指与所指,因此不是文字学),认为迹象亦然是某种图像,走到了字母文字之外了,也是字母文字之前。