阿富汗考古首次发现“财宝神”:犍陀罗图像学中的新例证

国际学界一直持续关注阿富汗的文化复兴进程。2019年7月,阿富汗国家考古局重启了首都喀布尔北部地区考古工作,在库姆·扎尕尔(Khum Zargar)遗址相继发现佛塔和祭坛,引起学界的关注。该遗址位于迦毕试省(Kapisa)南部,在20世纪70年代,阿富汗考古学者曾对其进行过简单发掘,初步判断为4世纪贵霜时期佛教寺院。2021年1月,考古工作者在遗址中发现一座新祭坛以及由一块浮雕板和狮子等组成的阶梯结构,在阿富汗国家考古局长诺里(N.A.Noori)的慷慨授权下,我们展开这块石板的初步研究,并将中心人物初步判断为“财宝神”,这也是首次在阿富汗的佛教寺院中发现该神祇。这一重要发现,对解明遗址属性、地区物质文化颇有裨益。

文化复兴中的考古新发现

迦毕试位于喀布尔以北、兴都库什山南麓,东西北三面环山的一处富饶的盆地中。这里也是古尔班德(Ghorband)和潘杰希尔(Panjshir)两河的交汇处,过去被认为是公元前3世纪修建的亚历山大城所在地、2世纪贵霜王朝的首都之一,中国僧侣玄奘曾记载该处“异方奇货、多聚此国”,并有“汉地质子伽蓝”。在上世纪30年代,著名的贝格拉姆古城(Begram)中曾发现两座保存上千件东西方珍宝文物的储物间,被称为“贝格拉姆宝藏”,在2006—2020年连续15年的全球巡回展览而被人们所熟知。迦毕试出土的佛像文物还曾在2019年中国国家博物馆展览,这次新发现的浮雕板又有哪些异同呢?

库姆·扎尕尔位于贝格拉姆东北9千米位置,潘杰希尔河东畔,是一座高约25米的小山丘,周围有普什图族人聚居的小村落。(图1)此次清理发掘主要是在山脚位置进行,在当地军队保护下展开考古工作。该山丘顶部地表残存一座方形佛塔,基座边长14米,残高约5米,周围围绕有小型供养塔。1966年,阿富汗考古局首次对该遗址进行发掘,工作持续一个月,考古队员们在山丘底部两个长宽14米的探方内发现片岩建造的佛塔和僧院,有参道阶梯通往山顶佛塔,但早期发掘区域现在均已被民房覆盖。

图1.阿富汗迦毕试省库姆·扎尕尔寺院俯视图AIA

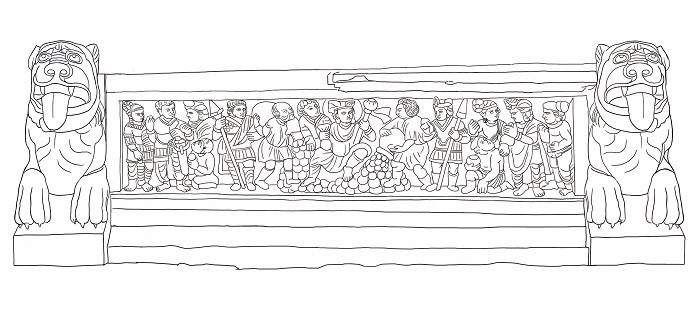

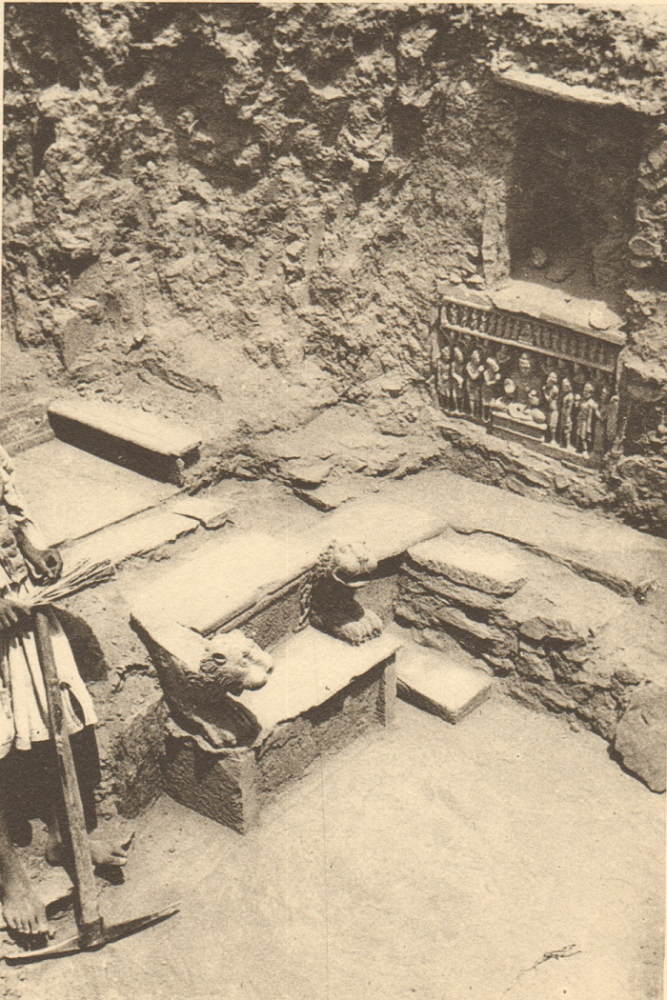

这次新的发掘,阿富汗考古局已持续2年,新发掘清理出小型供养佛塔建筑数座,出土石刻造像、雕塑和钱币等物品。此次在山脚佛殿祭坛入口处还发现一处石造阶梯,结构保存完整,具有重要的研究价值(图2)。阶梯由底板、面板、阶梯踢脚板(Stair Riser)以及两侧各一头石狮子组成。阶梯踢脚板正面浮雕共表现十四身人物,姿势各异,两身手持长矛的立姿武士将画面分割成三个部分,中间场景为重点(图3)。

图2.新发现的阶梯踢脚板,长约1.2米,高约0.5米,整体用青灰色片岩制作而成。AIA

图3.人物浮雕群线描图,从左往右共雕刻14名形态各异的人物。绘图:戴怡添

该片岩制浮雕板图像并不复杂,按照图像叙事逻辑,中央部分为“倾倒钱币”,左、右部分为“众人等待”场景。“倾倒钱币”场景中央男子身旁各有一名男性世俗人物,左侧蓄须老者背一只巨大的麻袋,正往地上倾倒钱币。在老者与中央坐姿男子间,还有一名年轻卷发男子伸手做介绍状。右侧卷发男子双手抱坛罐,也在往地上倾倒钱币,两人都穿着束腰及膝长袍和长筒靴,是典型的中亚地区人物形象。两侧“众人围观”场景中各有4名男子,也是中心对称构图,中央男子两侧各有一名协侍。其中左侧场景中心人物为手持宝剑的军人形象,身旁跪姿人物左手持一钱币。右侧场景中心人物为印度式王侯打扮,双手合十向中间礼拜,一半裸人物跪于前方,手中抱一坛罐。整幅浮雕板构图以中央男性为中心,用倾倒钱币的场景将左右故事串联起来,左右构图相似,以中心对称样式烘托中央人物的主体地位。

诺里局长邮件告知,其初步研究认为是与印度佛传故事相关,可能与早期印度佛塔常出现的“祗园精舍布施图”关系密切。该佛传图像一般表现了拘舍罗国首都舍卫城富商给孤独长者建设新精舍,为供养佛陀说法的故事。富商用牛车拉来铺满地面的黄金钱币(金砖),来购买交换祗陀太子园林并在园内为佛教僧团建造了用于讲经新精舍。祗园精舍布施图在印度桑奇大塔(Sanchi)北门东柱、巴尔胡特(Bharhut)等地区均有出现,通常表现有“舍卫城建筑”、“牛车倾倒钱币”等关键图像,以表示故事发生地点。

笔者在与诺里讨论时,肯定其中的“倾倒钱币”场景,但新实例不是连续性构图,与桑奇、巴尔胡特不同,我们对图像解读保留自己看法。“祗园精舍布施图”在中亚地区并不流行,即使佛传类图像丰富的犍陀罗地区,也鲜有发现。因此,为研究该图像内容和含义,我们需另寻其图像来源。

考虑到出土的位置,虽然新发现祭坛的主像已经缺失,但阶梯左右石狮子四肢并拢,昂首伏卧在长方形底座上,双目圆睁,张开大嘴,吐出舌头,形象生动,背部上还有横向的凹槽用来固定扶手。这种作为建筑构件的狮子最早在1962年8月被学界知晓,在日本京都大学考古队在该地区调查时,发现山脚处散落多件狮子造像,但由于时间紧张,考古队仅作了拍照记录。阿富汗考古局在1966年度发掘中,也出土四身未完工的狮子雕刻。这似乎说明,该寺院的建设工作曾遭到战乱等外部因素干扰而被迫中止,工匠放弃了这一处建筑,而后续的人们也没有能力或者兴趣继续完成工作。

如果将视线扩展到周边地区,类似的祭坛阶梯结构、狮子和未完成的雕刻曾在附近硕托拉克佛寺(Shotorak)中出现。在F6和D5号佛塔也都有类似的石造阶梯结构,狮子造型尺寸也基本一致,但遗憾的是,同时发现的阶梯踢脚板行仅装饰有简单的一组药叉神、衣褶、植物和几何纹样(图4)(J. Meunie,Shotorak, DAFA X Pairs,1942)。

图4.迦毕试硕托拉克佛寺遗址F6号佛塔装饰,也出土有两座狮子组成阶梯踢脚板DAFA

由于该地区寺院建筑中缺乏准确的纪年和铭文信息,因此对造像艺术解读也时常更具开放性。考虑到库姆·扎尕尔浮雕中央人物的容貌和服饰特点,我们必须沿着丝绸之路将目光再次投向周边地区,去寻找人物形象的来源和更深层的文化含义。

佛教美术中的印度财宝神

古代迦毕试地理位置十分重要,南至喀布尔经开伯尔山口(The Khyber Pass)到达印度,西取巴米扬抵达伊朗,地扼兴都库什山脉南北部的关隘,是古代丝绸之路与现代交通线路的交汇处。该位置还链接着印度和波斯两大帝国主要交通道路,具有重要战略意义。历史中波斯阿契美尼德和萨珊王朝曾先后通过军事征服迦毕试并在当地进行统治。著名的兴都库什山脉—即“Hindukush”(意为杀死印度人),据传说就是因战争中被俘虏的印度人在翻越该山、押送到波斯时,被极寒的大雪山冻死而得名。

在近百年的考古工作中,迦毕试地区已零散发现十几座佛塔和寺院遗址,出土大量石刻、雕塑、金银铜制品等文物,这些物质材料证实了佛教从印度传来后发生的变化,在佛教美术中占据重要位置。但由于常年战乱,实地考察和考古工作难以系统展开,出土品缺少应有的研究和关注,特别是很多关于迦毕试与印度美术的区别联系问题一直悬而未决,学界都很期待这次考古发掘可以揭开更多谜团。

浮雕石板中心男性人物因独特的位置,格外引人注目。该男子身穿束腰长袍,小腹略鼓,肩披斗篷,左手持芴杖,右手持钱袋。其服饰特点令人联想到起源于印度地区的财宝神般遮迦(Pancika),这是中亚佛教美术中时常出现的印度神祇,因此笔者首先推测浮雕板中央人物可能是人形化的般遮迦神。

早期佛教文献《大史》(Mahavamsa)记载,般遮迦是毗首羯磨(Vaisravana)夜叉军队的大将军,通常为男性、面部有八字胡须,身旁伴有若干童子,与印度夜叉神形象和司掌功能接近。夜叉是梵语Yaksa的音译,一般被认为是栖息于圣树中的精灵,具有治愈疾病,授人钱财的功能。夜叉既有乐善好施的性格以及丰饶多产的含义,同时也象征着旺盛威猛的生命力,是古代印度流行民间信仰神。夜叉被佛教吸纳进入守护神序列后,常出现在佛塔栏楯和基座位置。般遮迦作为武神统领其他夜叉,在印度地区一般被塑造成手持长矛,肚子圆鼓的形象,有时上身披着类似猫鼬形状的围巾,据说按压其腹部就会吐出财宝。这一信仰普遍为各地区信众接受,还进一步传播到巴基斯坦、中国和日本等地区。

图5.般遮迦和诃利谛像,般遮迦手持长矛,身边围绕着5名儿童。巴基斯坦迦腻色伽大塔(Shah-Ji-Ki-Dheri)出土,白沙瓦博物馆藏编号2821 刘易斯

然而,在过去的考古发掘中,阿富汗地区并没有发现类似内容题材的浮雕。在距离不远的巴基斯坦犍陀罗佛教遗址中,般遮迦的形象还时常与诃利谛女神(Hariti,或鬼子母)成对出现(图5)。在这种造像组合中般遮迦作为财宝神的形象继续发展,他通常手持长矛,表现出精力旺盛的肉欲感官,旁边诃利谛女神多为坦胸哺乳或怀抱儿童,两人组合在一起象征育儿多子。在民众信仰中,两者的组合作为财富生产与丰饶物质的象征,时常被供奉在早期寺院中。经考古发掘出土的该题材雕刻在各国博物馆均有陈列收藏,据初步统计数量多达有近20余件,当时该信仰的流行可见一斑。

在具体装饰应用中,雕刻造型语言也从三维圆雕变为接近二维的浮雕形象,同时依据人物组合和形体转折,在空间透视关系进行了转化。在印度阿旃陀石窟(Ajanta),同样也可以发现这种变化形式。阿旃陀石窟第2窟为僧房窟样式(Vihara),石窟虽没有明确纪年,学界推断约开凿于5世纪末、6世纪初期,在其后室右祠堂也有诃利谛和般遮迦组合浮雕像,左祠堂为药叉祠堂,均表现了佛教寺院中对财宝神的供奉。

我们不禁想到,假设成立的话,贵霜王族会在迦毕试地区信奉并供养这些来自印度的“财宝神”吗?

帝王钱币中的西亚财宝神

考虑到阿富汗地区战后重建的特殊因素,我们在寻找其他证据时遗憾的发现,库姆·扎尕尔遗址的原貌在地区经济建设中已被破坏,寺院完整的布局很难复原,对于寺院过去的历史以及规划发展暂时难以解明。其具体佛塔和建筑的各个年代,也需要根据既往研究资料和钱币学进行推断。

从西方文化角度观察浮雕中心人物形象,可能还与贵霜时代流行的源于西亚地区的法罗神(Pharro)信仰有关。法罗神最早可追溯到古代伊朗《阿维斯塔》中的“赫瓦雷纳”(Khvarenah,也称法罗),这一人格化的伊朗神通常具有多重含义,在早期伊朗人的观念里,法罗象征“帝王的灵光”,代表着帝王武力和威严,这与贵霜钱币上双肩出火焰的特点相呼应,同时法罗神也包含有物质财富丰饶繁荣等含义。

贵霜王朝是伊朗系游牧民族建立的国家,从迦腻色伽一世(Kanishka I,127-150)开始,法罗神开始出现在贵霜钱币上。特别是在迦腻色伽继承人胡毗色迦王(Huvishka,150-190)发行的钱币上,法罗神形象变得更加丰富,通常表现为一年轻男子侧面像,带有头光,身穿束腰长袍和斗篷。一手持长矛(或芴杖),一手持钱袋(或武器),头上有时还佩戴圆形头盔或鸟翼头饰。例如大英博物馆藏的这枚胡毗色迦王钱币正面表现了胡毗色迦王胸像,背面表现法罗神。(图6)

图6. 贵霜国王胡毗色迦钱币上的法罗神(铭文:ΦΑΡΟ)。法罗身穿束腰外袍和披风,左手持圆头杖、右手持一个钱袋。图像来源:The British Museum,绘图:戴怡添

象征“丰饶多财”的法罗神形象,成为贵霜帝王在钱币上表达政治诉求和治国理念的宣传画。法罗神与考古新发现的浮雕正中男子服饰形象基本吻合,只是钱币中的站姿变为浮雕板中的坐姿。(图7)其中保存较好的财宝神雕刻,身着伊朗风格服饰,左手持钱袋,右手持圆头杖,与库姆·扎尕尔浮雕上中央人物极为相似。(图8)此外,在胡毗色迦王及以后发行钱币上,还出现了与象征丰饶的伊朗系女水神安娜希塔(Anahita)有紧密联系的阿道克狩(Ardoxsho),这种伊朗系男女神像组合也时常出现在犍陀罗雕刻中,但没有表现出印度系般遮迦和诃利谛孕育多子的祈愿图像情节。

图7.巴基斯坦拉合尔博物馆(Lahore Museum)的法罗神,身旁有人正在倾倒钱币。图像来源: J. Ph. Vogel, BEFEO III, 1903, p. 153, fig. 13.

图8.巴基斯坦贵霜王城贾尔色达遗址(Charsadda)出土的组合神像,两人正襟并坐,脚在踩钱币堆上。白沙瓦博物馆编号3012。曙祥

如果进一步推测该库姆·扎尕尔浮雕中央人物身份,也更有可能是贵霜国王与法罗神相结合,具有神权合一的理念。其周边表现两组人物,则可能是对该神祇进行礼拜的世俗供养人,可能为贵族、军人、商人等各阶层人士。这些供养人围绕在法罗神周围,是关于财宝神和王权结合信仰的有力证明。

贵霜王朝的多元文化交流和艺术风格

在公元1至5世纪期间,贵霜统治着从阿富汗北部到印度西北地区的庞大疆域。贵霜王朝的统治让各民族不再孤立发展,东西方文明相互交融,物产和商业资本汇聚一堂,成为世界史中描绘的丝绸之路最大的贸易中转站。贵霜王朝尊重各地区宗教艺术流派,吸收、融合了大量希腊罗马、伊朗和印度的宗教神祇,形成各区域独特艺术风格。在迦腻色迦王统治时期,贵霜国力达到全盛,重商主义成为必然国策,迦腻色迦王也在春秋季居住在巴基斯坦犍陀罗,夏季归还迦毕试,冬季则居住在印度各地。犍陀罗与迦毕试同属于喀布尔河流域,文化交流密切,河流两岸分布大量宗教寺院,同样也流动着不同的工匠团体。

犍陀罗地区迦腻色伽王修建的寺院相互呼应,在古代有官道相连,其建筑风格、雕刻内容、造像特点都十分类似,所以在各地出现印度系诃利谛和般遮迦像、伊朗系的法罗和阿道克狩等类似的组合造像并不令人感到意外。根据罗森菲尔德(J.M.Rosenfield)、宫治昭和田边胜美等学者的研究,在迦毕试等地区的阿富汗佛教造像中,毗沙门又往往同希腊大力神赫拉克勒斯(Heracles)形象融合在一起,佛陀身边护法神更多的是毗沙门天王(Vaisravana或北方多闻天王)和罗马丰收女神的组合,造像风格更倾向于罗马艺术。毗沙门天王早期作为北方守护神在婆罗门教和印度教中与财宝神一视同仁,伊朗系法罗神在传入阿富汗地区后,也与毗沙门结合起来,成为司掌财富繁荣之神,这些图像辨识都非常复杂但非常有趣。

在受到希腊-罗马文化深刻影响的犍陀罗佛寺,曾出土十余座类似的组合造像,一些特例可供比较研究。这些雕刻中皆表现有男女二神,有时身后还有小型手持钱袋、探出身体的老年男子形象参与到这一场景中。(图9)

图9.巴基斯坦塔赫提·巴希佛寺(Takht-I-Bahi)出土的希腊-罗马风格组合像。左侧男性身着束腰外袍,手持基利克斯杯(Kylix);右侧女神头顶果篮(Calathus)或贵族冕冠,左手持装满果物丰饶号角,身着希腊式套裙,或许为希腊城市女神提喀(Tyche),两人共同脚踩倾倒的壶罐组成的长条形钱袋。大英博物馆馆藏编号:1950,0726.2,The British Museum

在这些雕刻中,足下有小人(侏儒)、壶罐满溢的特征,在库姆·扎尕尔浮雕中的“倾倒钱币”的情节十分相似。但主体神像姿态和配件不同,对图像叙事中瞬间场景的表达方式,与希腊-罗马的神像更加接近。显示出希腊-罗马传统中祈愿镇护城市,保佑财富平安的信仰。因此如果再次推测,发现于夏都迦毕试附近的库姆·扎尕尔财宝神主题浮雕板,其文化选择上更亲近融合伊朗-罗马文化因素,艺术表现中也重视护佑财富和地区平安的精神元素,并对此含义进行了突出传递。

玄奘感兴趣的财宝守护神传说

在贵霜王朝被西部萨珊王朝吞灭后,迦毕试地区的大部分寺院也在因此毁于一旦。虽然萨珊王朝采取宽容的宗教政策,继续扶持佛教发展,部分寺院得到恢复,但此时佛教已元气大伤,一批寺院地区战乱中被废弃。将近400年后,中国僧人玄奘经过这里,布施财物,协助重修寺院,并记载见闻感想,成为了解当地信息的一份重要文献。

有意思的是,玄奘法师作为一位严谨的僧人,在抱定必死决心去印度求法,路过阿富汗时,也关心记载寺院财宝与相关造像神祇的传说。例如玄奘在《大唐西域记》中曾提到在“缚喝国”(今巴尔赫Balkh),拥有大量供养珍宝的纳缚僧伽蓝前,设有一尊毗沙门天王像。当一位突厥叶护可汗的王子肆叶护可汗带领部落“奄袭伽蓝,欲图珍宝”,梦见毗沙门天“以长戟贯彻胸背”,次日肆叶护可汗便死了。

此外在“迦毕试国”,“伽蓝百余所,僧众六千余人”。迦腻色伽王建立的“质子伽蓝”,东门南有一尊大神王像,神王冠中有鹦鹉鸟像,右足下藏有用来修补伽蓝的珍宝,用以修复寺院时使用。当一位贪婪的边陲国王垂涎这些珍宝,并为发掘珍宝而驱逐僧徒之时,鹦鹉鸟乃“奋羽惊鸣,大地为震动,”王及军人极度惊吓,仆倒于神王前,仓皇谢罪后逃遁归去。

在“质子伽蓝”北部山上还有石室,是质子坐禅使用,内部也藏有宝藏,并且铭刻“药叉守卫”,当有人来盗取宝藏时,药叉会变幻为各种异象,如狮子、蟒蛇、猛兽、毒虫等来恫吓入侵者。

玄奘到来时,贵霜王朝已覆灭几百年,当时详情如何,已难以判断。玄奘记载的这些文学化色彩的资料,包含一些关键的珍宝、动物、神灵元素,多是该地僧众口口相传的故事,也是将毗沙门天王、法罗神、般遮迦(药叉)等神灵结合在一起,故事的物质载体可能是这些石刻图像,这些都反应出古代寺院经济与相关神袛信仰之间的紧密联系。

玄奘不惜笔墨记录下当地流传的神异故事,这些故事可能并不真实存在,但玄奘想象着几百年前“汉地质子”的漂泊生涯,在废墟和故事的巡礼中找到了精神上的故乡,感同身受的继续踽踽前行,也会唤起更多国人出于同理心对该地区关注。

根据现在的考古研究,这座新发掘的库姆·扎尕尔寺院在公元4世纪就已经废弃,包括这块浮雕板或许玄奘法师都没有见过。但诺里局长告诉我,阿富汗文博机构已将其视为祖先留下的珍贵文化遗产。我们相信,随着该地区考古工作进展,会发现更多表现相关信仰的作品,该浮雕主题内容也会得到进一步确立。

(本文在写作中,阿富汗考古局长Noor A.Noori、哈佛大学廖彩羽博士、清华大学刘易斯、传递资料,香港“敦煌之友”李美贤帮助传递资料和提供指导,在此致谢!)

转自腾讯新闻