黄艳红评《法国大革命和拿破仑》︱不断续写的历史

《法国大革命和拿破仑:现代世界的锻炉》,[美]林恩·亨特、[美]杰克· R. 森瑟著,董子云译,中信出版集团2020年8月出版,344页,78.00元

1989年6月3日,英国《每日电讯报》上刊发了一幅讽刺画,画的底稿采用的是法国新古典主义画家雅克·路易·大卫的名作《马拉之死》,不过浴缸中垂死的马拉手里拿的不再是字条,而是一本书,上面写着“又一本关于法国大革命的书”,浴缸旁边则放了两摞书,墨水瓶就放在书上面……

作品讽刺的是法国大革命二百周年之际相关出版物的急剧膨胀。的确,无论从当代世界历史进程,还是从法国革命史的学术发展史而言,1989年前后都是一个具有转折意义的时期。那次纪念活动和当时正在发生的世界格局的重大变革,极大地刺激了关于法国大革命的辩论。这股热潮已经褪去三十年了,这三十年中,法国大革命史仍在以各种方式不断被续写,题材和角度仍在不断被翻新。对于马拉之死这个被强烈地形象化、符号化的事件,法国学者纪尧姆·马索(Guillaume Mazeau)近来撰写了一本题为“历史的浴缸”(Le bain de l’histoire)的著作,不仅详细还原了马拉遇刺这一事件的真实面目,尤其是着重追踪了这个事件在随后两个世纪中形形色色的再现,以及事件两个主要角色——“人民之友”马拉和刺客夏洛蒂·科黛形象的倒转。当然可以将这样的著作视为记忆研究,它着眼于一个历史事件在时间中的绵延和再造,显然有较强的现实感。除了这类个案性的探讨,学者亦未放弃通史写作,试图在新的语境下,对法国大革命这个宏观事件及其历史意义作整体性观照。2017年美国学者林恩·亨特和杰克·R.森瑟出版的《法国大革命和拿破仑:现代世界的锻炉》就是这种宏大历史的代表之一。最近中信出版社推出了该著的中译本,对于该著的两位美国作者及作品的基本特色,沈坚教授已在译序中介绍过,笔者在此想与读者分享一点粗浅的读后感。

林恩·亨特和杰克·森瑟都是在美国史学界“新文化史”的实践者,也是法国大革命研究中“政治文化”转向的亲历者。对于形象和话语的政治和社会意涵,他们自然有着敏锐的意识。对于马拉之死这个经典话题,作者也注意到雅克·路易·大卫的名作的政治意图。这幅作品就创作于马拉遇刺的1793年。实际上,马拉是个皮肤病患者,所以他喜欢在浴缸中办公。但画作中的马拉“纯洁无瑕”,他的死简直就像基督殉道。不过科黛认为自己刺杀的是一头“猛兽”,她是在拯救法国。因此作者不仅点出了这幅作品的政治寓意,而且为我们理解此后两个角色形象的倒转提供了原初语境。类似的图像分析在书中随处可见,这方面两位作者吸收了最新的成果,如关于安托万-让·格罗的绘画与拿破仑的政治宣传的研究。图文结合的叙事方式构成该著的一大特色。

Guillaume Mazeau,《历史的浴缸:夏洛蒂·科黛与刺杀马拉,1793-2009》

除了丰富的配图,对重要原始文本的展示也有助于理解革命文化的特征。在阐述恐怖和雅各宾主义时,这种方式看来尤其值得借鉴。1792年11月13日,圣茹斯特关于审判国王的演讲,就很好地展示了这位雅各宾派代表人物的政治逻辑是如何推动事态走向激进化的:统治者不可能是清白的,任何国王都是民族的背叛者。这样绝对化的言辞事先就将政治对手排除在了法律之外,因为他不是公民。书中呈现的罗伯斯庇尔在1794年2月6日的著名演讲,则为我们理解法国大革命何以会走向“文化革命”提供了重要的观念和心态背景。在罗伯斯庇尔那里,共和国的维系意味着将大公无私的美德植根于公民心中,这是一项必须持之以恒的艰苦事业,它意味着心灵的不断净化和改造。两位作者虽然没有提到另一位法国革命史名家莫娜·奥祖芙(Mona Ozouf)关于革命时代“再生”(régénération)的看法,但阅读罗伯斯庇尔的这篇演讲,读者就可以领略到,雅各宾主义者改造法国的计划,很容易导致一种严厉的精神规训。

上引两篇演讲是法国大革命的标志性文献。但书中一些不那么重要的文献,也体现了两个作者的用心。例如第一份文献选的是1789年初勃艮第的一份乡村陈情书。过去有一种看法,认为陈情书大多是些套话,甚或是对某个范本的抄录,它很难反映普通法国人的思想状况。但书中出示的这份文献表明,农民固然使用了“暴政”这样相当精英化的术语,但他们的要求又大多是非常具体、非常有地方色彩的。这样的文本不可能是原封不动的照搬。另外,《女权宣言》的选用则反映了最近几十年来法国革命史研究中的一个重要趋向,两位作者也在正文中时时关注这场政治激变中女性的抗争和她们的命运。性别视角的引入,为我们再思大革命和拿破仑时代提供了新的线索。如果联系起来看,拿破仑对女性角色的认识,与大多数雅各宾派和无套裤汉并无二致,他们都是非常传统的男权主义者。法国大革命虽然诞生了《女权宣言》这样不朽的文献,妇女们也屡屡在革命的重要关头起了关键作用,如1789年10月5日的凡尔赛进军,但如果将《拿破仑法典》视为革命的成果的话,过去的父权制并未受到根本动摇。也许对离婚的合法性的认可是值得一提的成果。从女性解放的角度看来,法国大革命是个伟大的开端,但仅仅是个开端。

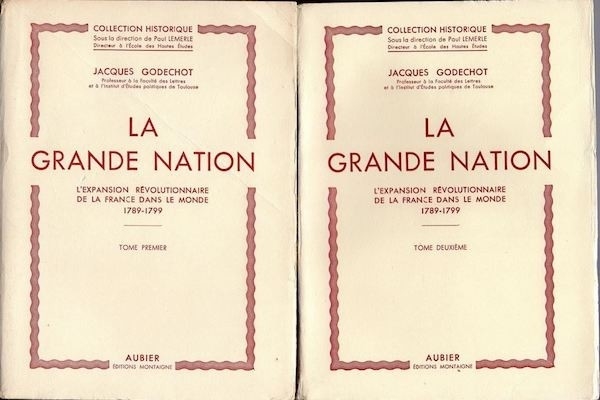

这部新著篇幅不大,但最近年来国际史学界的很多新思潮都在其中有所体现。除了上面提到的“新文化史”和女性史,另一个非常突出的特征是跨国史和全球史的视角。某种意义上说,这种路径也是揭示法国大革命和拿破仑战争的世界历史意义所要求的。一个简单的史实就可看出跨国视角的必要性。1793和1795年,波兰两次被瓜分并从欧洲政治地图上消失,这两次瓜分就发生在革命法国与欧洲其他君主国家展开全面战争的时候。这些跨国关联很早就有学者论述。十九世纪后期,法国外交史学者索雷尔(Albert Sorel,1842-1906)和普鲁士历史学派的代表人物聚贝尔(Heinrich von Sybel,1817-1895),都在他们的鸿篇巨制中展现法国大革命在整个欧洲的反响。但这种跨国视角并没有成为二战之前法国革命史的主流。二十世纪五六十年代,法国历史学家雅克·哥德肖(Jacques Godechot,1907-1989)和美国学家罗伯特·帕尔默(Robert Palmer,1909-2002)提出“大西洋革命”的概念,他们认为1800年前后的几十年中,大西洋两个发生了一连串“链式”民主革命。但哥德肖和帕尔默没有多少追随者,尽管他们的代表作《伟大民族》和《民主革命的时代》可被视为几十年后跨国史研究的先驱。“大西洋革命”概念之所以在当时遭受冷遇,有政治方面的原因,人们认为它可能是在为北大西洋军事同盟背书,从而沦为冷战的工具。另外,像索布尔(Albert Soboul,1914-1982)这样的“雅各宾主义”学者,担心跨大西洋视角会削弱法国大革命的中心地位;基于类似的理由,他们也不太乐意接受当时的“长时段”理论,因为这种理论同样会掩盖大革命的根本性变革意义。但情况在二十世纪末发生了变化,美国学者斯蒂芬·卡普兰(Steven Kaplan)说,1989年见证了法国大革命“例外论”(Exceptionalism)的终结。变化的原因既有政治方面的,也有学术方面的,这里不便展开。但可以指出的是,新世纪的一些法国史家再次强调,法国大革命应被视为此前一系列革命,尤其是荷兰和美国革命的延续,安妮·儒尔当(Annie Jourdan)就是这种观点的代表。

雅克·哥德肖:《伟大民族:法国革命在世界的扩张,1789-1799》

作为成名于二十世纪末的美国学人,该著的两位作者显然更超脱于法国革命史传统中的意识形态之争。他们始终关注法国大革命的跨国背景。在论述法国大革命的起源时,强调旧制度末期在国际竞争中遭遇的困境,困境不仅来自战争导致的财政压力,也来自大西洋世界广泛流通的“颠覆性观念”,甚至还有外交政策对国内舆论的负面影响。例如,1756年的“外交革命”和玛丽·安托瓦内特成为法国王后,为公众舆论抨击王室提供新的炮弹。旧制度末期对王后的妖魔化,包含着法国民意中由来已久的敌视奥地利的情绪。

对法国大革命的跨国维度的关注,使我们更有理由将大革命与拿破仑时代视为一体。法国大革命宣扬的人民主权论及随后对君主制的废弃,从原则说构成对欧洲旧秩序的根本挑战,革命法国的对外战争更是直接将革命输出到各个邻国,如在德意志和意大利废除了封建制度;但两位作者也强调,对外战争同时也导致法国大革命本身的激进化。例如,由于贵族军官大量逃亡,革命军队的社会结构发生了根本性转变,它成了名副其实的“武装的传教士”。这种武装形式的革命输出,直到拿破仑战败、“雄鹰坠地”之时才告一段落。因此,作者花了大量笔墨叙述大革命和拿破仑的对外战争。不过,这场为时整整一代人的战争,远不只牵涉纯粹的军事史和外交史。它同时是一场意识形态之争,这或许是它真正的独特之处。正如两位作者指出的,即使是法国的夙敌,也无法完全拒绝革命的新原则:奥地利颁布了民法典,普鲁士废除了农奴制。革命战争的另一个更为深远的思想效应,无疑是战争激发的民族主义思潮。法军在占领地区的暴行当然是各国民族主义的重要诱因,但应该注意到,一些地方民众起义固然带有解放性质,不过在莱茵兰和意大利南部,暴动的农民同样袭击刚刚被宣布解放的犹太人。这些事实提醒我们注意当时民族主义运动的复杂面貌。

从全书的叙述来看,殖民地和奴隶制问题占有突出的地位,这更凸显了该著的全球视角,以及美洲学者的特殊关怀。在这个问题上,海地(或称圣多明各)占有中心地位。这里曾经是法兰西帝国最富庶的一块殖民地,但在大革命期间,圣多明各爆发了西半球第一场大规模的奴隶起义,并建立了共和国。作为海地的宗主国,革命法国对待这块殖民地不同群体的立场,非常典型地反映出革命者宣扬的普世人权原则,在种族和奴隶制等问题上遭遇的困境和折扣。对殖民地和奴隶制等问题的关注,某种意义上更新了哥德肖和帕尔默等人的跨国史:大西洋革命不仅是民主观念在相对同质的社会的传播互动过程,它还意味着各种形态的观念冲突,以及革命原则在不同情境下的遭遇。两位作者甚至将眼光投向了遥远的东方,概述了印度迈索尔帝国和荷属东印度在这个动荡年代经历的变迁。基于这种全球视野,作者对法国大革命和拿破仑战争的国际效应作了四点总结:拉丁美洲的独立;英国海上霸权的确立;法国丧失在美洲和加勒比的影响力,将非洲作为殖民的重点;最后是美国大踏步地向西扩张。

海地革命领导人杜桑·卢维杜尔

对于法国而言,两位作者认为,除了大革命遗产的持久影响,拿破仑也给法国留下了难以磨灭的印记,这不仅表现为因拿破仑而完善并巩固的集权式国家体制,而且体现在戴高乐这样的军人出身的政治强人身上。从社会经济史的角度来说,该著看来接受了“修正主义”史学的基本观点。在阐述法国大革命的起因时,没有出现“经典解释”中的阶级斗争主题。关于法国和拿破仑战争的经济后果,作者勾勒的画面整体来说相当暗淡,也许只有设立法兰西银行是个持久的积极成果。这不禁让人想起半个世纪前法国经济史家弗朗索瓦·克鲁泽(Fran ois Crouzet,1922-2010)的著名论断:大革命对法国经济而言是一场“民族灾难”,经历一代人的战乱之后,法国在经济上永远失去了追赶英国的机会。从经济史的角度看,这个时代并没有发生结构性的变革。

要在三百页的篇幅中全面呈现这个变革与战争的时代,无疑是以牺牲分析的深度为代价的。对关心专题问题的读者而言,像妇女运动、殖民地和奴隶制等问题,如果以专章探讨或许更见体系化。当然这些都是通史论著难以克服的弱点。不过,对有心的读者而言,从作品平实的叙述中仍不难发现有新意的问题。我们在此只是努力作一点提示。

中译本总体而言语言流畅,阅读体验甚好。但个别地方或可有改进之处。一些专名已有约定俗成的译法,可以参考,例如克劳斯维茨,一般称克劳塞维茨;1813年莱比锡的“多国大战”,一般译为“民族大会战”(V lkerschlacht)。1913年,当年的战场上矗立起一座宏伟的纪念塔。这个德意志的“记忆之地”(Erinnerungsort)至今仍在提醒人们两百多年前的那场革命和战争如何锻造了现代世界,这种持久影响或许正是不断重写历史的动力所在。

莱比锡“民族大会战”纪念塔