名家谈写作|苏童:《包法利夫人》是现实主义小说经典中的经典

如何读书、写作,以及评判一篇文章的优缺,大家见地各异,主张不一。鉴于此,中国作家网特推出“名家谈写作”系列文章,让古今中外的名家与您“面对面”倾授他们的写作经验,或许某一句话便能让茫茫书海中的您恍然大悟、茅塞顿开。敬请期待。

——编者

苏童

谈谈《包法利夫人》

前不久,我在复旦大学参加一个中法文化交流,和一个法国作家探讨一些文学的问题的时候,那位作家突然冒出一句:“福楼拜的《包法利夫人》算什么东西!”这句话经过了翻译,仍然是法语,却让我很震惊。我想不是她出了问题,就是我出了问题。为什么对一部十九世纪的法国文学的经典,一个法国作家如此贬低它,而我作为一个中国作家,却下意识地要维护它?我想其中涉及的不是不同国别的文学观,而是不同的写作者的文学观,她也许不用多谈她不喜欢的理由,我却有必要谈我喜欢的理由。所以我今天在这里谈的,也许是维护《包法利夫人》的理由。

一百多年的时间完全可以成就一部经典了。不管是什么样的时代语汇或是什么样的文学系统来评价它、琢磨它,经典总是强大的,经得起推敲的,你可以不喜欢,但永不能为你的不喜欢找到令人信服的理由。而对《包法利夫人》的态度,自始至终都有一种世事沧桑在里面。福楼拜先生这部经典作品在19世纪问世以来,一直风波不断。在它成为所谓的经典之前,引起了法国正统文学观念的强烈反弹,甚至有人认为它是一部不道德的书,有宣传堕落和诲淫之嫌。所以说,争议也是有历史了,《包法利夫人》一直是在风雨之中成长起来的,从这个意义上说,现在仍然有人不喜欢它,也正常,算是传统观点的变种。我们早已经告别了艾玛和包法利先生的时代,到了现在这个世纪,我们该如何来看待这部作品?我没有权威意见,只能提供我个人的观点。

昆德拉有一句话,是站在一个宽广的角度上,评价了《包法利夫人》,大概是这样说的:“直到福楼拜的《包法利夫人》的出现,小说的成就才赶上了诗歌的成就。”这句话当然有它的时代背景:西方文学的叙事传统,是从诗歌中分离出来的,文学最早的叙事职能是由诗歌承担的,比如荷马史诗,很大程度上是叙事的。但我理解米兰·昆德拉的观点,应该不仅仅是从叙事的角度上说。何谓经典?确定经典的指标肯定不是一种两种,经典总是在整体上超过了人们对完美的想象,依我看来,《包法利夫人》甚至是一部超越完美的作品,可以说是现实主义小说经典中的经典。

经典的背后往往隐藏着一个强大的文学思想。大家知道,福楼拜有一个著名的文学主张:“作者退出小说”。这个口号在今天看来非常简单,但在当时却有着不同的意义。当时的作者写小说不是抱着上帝的心态,便是沉溺在一种苍白虚弱的浪漫主义情节里,特别是法国小说,一开始总是:“一个美妙的黄昏,某某先生,某某夫人,在花园里如何如何……”而《包法利夫人》的第一句话就让人耳目一新:“我们正在上自习,忽然校长进来了,后面跟着一个没有穿学生装的新学生,还有一个小校工,却端着一张大书桌……”小说发展到今天,不同风格作家叙述的姿势和腔调已经变得非常的丰富,令人眼花缭乱。但在当时来说,用“我们”来叙述,确实是一个比较大的革命,而且在作品的推进中,“我们”这个叙述者是像云一样随时消失的,“我们”中一定有“我”,那么“我们”是谁?“我”又是谁?福楼拜先生最著名的一句话:我就是包法利夫人。和他的“作者退出”的文学主张比较,看起来似乎是矛盾的。但仔细一想,这矛盾里其实包含了一个课题,这课题通过了一个文本去解决,那就是:一个作家怎样成为小说中的人物?把“作者退出小说”和“我就是包法利夫人”两句话放在一起研究,我们可以得出一个结论:一方面作者是退出了,另外一方面是有“人”进入小说了。是谁呢?是作者变换了身份,作为一个小说人物进去了,作为作者的福楼拜已经变身为包法利夫人进入了小说,是与小说同呼吸、共命运地进入,退出实际上是一种进入。我就是这样理解这两句话的。福楼拜先生所谓“作者退出”的口号,在当时也引起轩然大波。理解这口号其实是理解一种冷静科学的小说观念,“退出”意味着“进入”,这姿态不是消极的,恰好是积极的,其实是让自以为是上帝的作家们寻找一个最佳的情感和技术的入口,因为读者是难以取悦的,他们从不退出小说,也不是天生那么容易进入小说,他们的位置不确定,需要被一个具体的活生生的人物引领进入小说,一个主观的热情过度的作者并没有那么大的魅力把读者带进去,所以一切都要拜托他人,这个他人就是小说中的人物。在《包法利夫人》中,这个人物是艾玛,艾玛就是福楼拜退出小说后留在里面的一个幽灵。艾玛是福楼拜的幽灵,所以福楼拜自然就是包法利夫人!

《包法利夫人》剧照(1991年法国导演克劳德·夏布洛尔执导电影)

我们还是来谈谈人物,《包法利夫人》中最重要的当然是艾玛这个女性形象、这个人物在一开始,作者没有把她作为一个重点来叙述,感觉她是隐藏在包法利先生的身后,突然跳出来的,跳出来以后灯光就一直打在她身上了。小说的一开始写的是包法利先生的青春,少年时代、第一次婚姻。顺便说一说夏尔的第一个妻子迪比克寡妇,虽然是个次要人物,但即使这样一个人物形象也令人印象深刻。她是一个寡妇,嫁给了包法利先生,一段非常短暂的婚姻,谈不上什么幸福,但给双方提供了情感上的需要,因此有隔阂,也有依恋。她永远穿黑衣服,人很瘦,脸上还长了粉刺,福楼拜先生形容那女人穿着黑的收身的服装,犹如“长剑入鞘”,这女人为了得到包法利先生和公婆对她的爱,很可怜地夸大了自己的财产。如果那女子不得病,我们可以推测包法利先生的一生将在平庸平静沉闷中度过,是一种不幸,也是一种幸运,也可以成就一部别的小说,但这在福楼拜那里是不可能的,他化身为一个幽灵,或者说他就是艾玛,潜伏在夏尔的身后,迟早要跳出来,于是寡妇就病死了。一段短暂的灰暗的婚姻结束。作者借着婚姻的另一方,也就是包法利先生,抒发了对这种婚姻的看法,其中有深深的怜悯:“办完丧事,夏尔回到家里。楼下空无一人,上楼来到卧室,看见她的袍子还挂在床头,于是他靠在书桌上,沉浸在悲痛的梦境中,一直待到天亮。毕竟,她还是爱过他的。”请注意,这儿是“她”爱“他”,没说“他”爱“她”,所以说,夏尔失去的不是爱情,而是一段婚姻而已,这种对第二主角的叙述给人一个假象,误以为小说的延续会以夏尔为中心。从叙述上看似乎动机不明,从人物活动空间看有点局促,令人担心。小说写下去,艾玛出场后,一个个细节异峰突起,我们才知道,寡妇也好,夏尔也好,夏尔望子成龙的父母也好,这些人物都是在为艾玛的出现腾挪空间,夏尔去寻找他的幸福,找到艾玛以后,他便慢慢退去,他在旁边稍息,一个很大的空间就出来了,艾玛跳出来,读者的注意力就都在她身上了。

夏尔是在帮农场主接断腿的时候与艾玛第一次相遇,人物相遇的契机和事件并没有什么可以多说的。但令人印象深刻的是艾玛以她的“手”出场,作者这么通过夏尔的眼睛描写艾玛的手:“她指甲如此洁白,使夏尔感到惊讶,指甲光亮,指尖纤细,剪成椭圆形,比迪埃普的象牙还洁净。可她的手并不算美,也许不够柔和。”然后艾玛的眼睛出场:“她有一双美丽动人的大眼睛,由于睫毛的衬托,棕色眸子变成了黑色。她目光朝你瞥来,大胆坦率,天真无邪。”我想福楼拜先生无意让艾玛的手成为一个故事的隐喻,但是对那只手的描述多少可以看出一点阴影,艾玛的手会给她自己、会给夏尔缔造什么样的命运。艾玛这个人物形象出场就是带有悬念的、福楼拜先生短短的几笔就把艾玛身上的矛盾性格点出来了。他说艾玛喜欢教堂是喜欢教堂外面的花卉,喜欢音乐是喜欢那些你情我爱的歌词,喜欢文学其实是喜欢文学的浪漫和刺激,这寥寥数笔不仅交代的是虚荣心,也把这个女人矛盾的不安分的心勾勒出来了。艾玛少女时代进过修道院,在修道院别人侍奉上帝,她却看了很多浪漫奇妙的小说,她就是在这样一个叛逆的暗流中长大的,这种天性使她想做贤妻良母又做不到,最后成了著名的包法利夫人。小说后面还有一段描写让人印象深刻,艾玛住在荣镇这样偏僻的地区,却订阅了大量的巴黎上流社会的报纸杂志,她知道巴黎哪个剧院在演新的歌剧、巴黎高级裁缝师家的门牌号码。这也算是填补生活空白的方式吧。这样一个心在高处的女子却一生生活在乡村小镇,这种生活也许本身就隐藏着种种危险。火烧荒草不是悲剧,灯蛾扑火才是悲剧,艾玛的悲剧也许从她出生以后便开始了。而包法利先生的悲剧是他向艾玛求婚时开始的,包法利先生向艾玛的父亲吐露他的心思,父亲回答他:“我现在不可能答复你,只要30分钟就够了,你在农庄的路上等着,看我家的窗子,如果艾玛答应,我就把窗子打开,说明你娶到她了。”灯蛾都是盲目而热情地向火扑去,如果说艾玛是火,包法利先生就是灯蛾,他求婚时候在艾玛家外面的路上,魂不守舍地等了30分钟,回头一看,窗子打开了,艾玛答应了他的求婚,火召唤着灯蛾,包法利先生和包法利夫人的命运,都在一瞬间决定了。

从整部小说来看,艾玛的悲剧命运就是在这场门当户对的婚剧中滚雪球,越滚越大。最初是一段短暂的可疑的幸福生活,可是这种幸福到底符不符合艾玛的幸福观,大家都还不清楚,直觉告诉我们,好戏在后面。最初这段平静的新婚生活,艾玛得到的只是一种安宁的感受,而包法利先生,这位所谓的痴情男子,他的感受是不一样。福楼拜写了句非常精彩的话:“对夏尔来说,世界再大也大不过艾玛的一条丝绸衬裙。” 一个女人在她丈夫心中具有如此重要的地位,这样的男女关系是不对称的,也是危机发生的土壤。小说中描写到燕子号马车、一次次来往于荣镇和鲁昂,来往于宁静沉闷的小镇和大城市之间、艾玛的堕落轨迹也像这辆马车,不急不慢,来往下家庭和情人之间。艾玛的内世界是随着婚姻显示出乏味的本质后,一点点骚动起来的。在到荣镇以前,艾玛还没有厌倦她的生活,勇气还没有被自己和男人培养起来,小说的基调也比较光明灿烂,包法利先生和包法利夫人过着一段比较普通宁静的生活,但艾玛不安定的心注定是要寻找风暴的,只是在等待相应的天气,另外一方面,两个男人——莱昂和鲁道夫——也在等待那样的天气,他们遇见艾玛就是遇见风暴。艾玛的悲剧在到达荣镇那一刻就埋下了伏笔。在燕子号马车上,她就莫名其妙地丢了小狗,这是很有意味的设置。

东西丢失是一个不祥的预兆?果然到了客栈第一天就碰到了莱昂,风暴开始席卷艾玛的内心,后来不断陷入危险的感情旋涡,莱昂是其中一个重要的砝码。不过需要说明的是,即使在十九世纪,福楼拜的小说观念已经非常进步。在写到艾玛与莱昂感情的邂逅还是非常有节制的,只是写两人讨论文字、音乐。有趣的是,两人对于文学和音乐都没有很深入的了解,在一起偏偏就喜欢谈论这些。这是因为共同的虚荣心,也就是所谓的两个人的共同语言。大家知道, 做成夫妻的人不一定有共同语言,而做成情人的,大多需要所谓的共同语言,哪怕这共同语言仅仅是一种文化虚荣心。

既然说到莱昂,不妨让我们来看看福楼拜怎么描写艾玛生命中的几个男人。莱昂是一个律师事务所的实习生,所谓见识广博举止文明的年轻男子,艾玛和他走到一起有必然因素。艾玛第一次主动点燃了对方情感的烈火,但还是保留了一点理性。当艾玛挽着莱昂的手臂在街上走,只是被镇上的长舌说三道四,并没有发生性关系的后果。直到他们之间感情升温,就在一层窗户纸快要捅破的时候,福楼拜却来个急刹车,莱昂在母亲的逼迫下,离开了荣镇,去别的城市工作。这就是福楼拜的智慧和高明之处,其实是欲擒故纵。很明显,作者把莱昂设置成艾玛第一个真正意义上的情人的形象,艾玛的情感需要飞翔,要借助一个翅膀,就是一个她深爱的男性。而莱昂离去了,她的感情就像断了线的风筝,断线的风筝总是要落在地上的。飞过了,再掉下来,引起的是更深的飞的欲望,这欲望导致艾玛后来变本加厉的感情游戏。如果说包法利先生是艾玛生命中的站台,这站台是荒凉的、乏味的,而她感情生活中的两个过客,却是生机勃勃、充满诱惑力的。艾玛是个痛苦的女人,她的精神世界出现了神经质的空虚,这空虚注定被填补,也注定了第二个男人的出现。

鲁道夫出现了,他与莱昂有本质区别,莱昂是一个羞怯的,拥有一颗浪漫心的青年。他与拥有一颗骚动的心的艾玛相遇,按照正确的文学手法去描述,很难引出一个非常壮美的故事,结局很可能就是一个人被改变了,从而两人的生活引入正轨,也就没有故事可说了!但鲁道夫和莱昂大相径庭,他就是一个如假包换的花花公子。他的使命就是与女性发生千丝万缕的关系,与新的陌生女子的艳遇是平衡他情感的唯一方法。他们的相遇,从鲁道夫角度看是一个花花公子勾引女人的过程。像鲁道夫这样的风流男子,引诱或者摧毁一个女人,都使用类似的方法,即使女方智商平平,这样的方法也容易被女方明察秋毫,但是关键就在这里,艾玛的智商不容置疑,她明知道鲁道夫是一个花花公子,应该也有所准备,但是艾玛的空虚和寂寞是一个最强大的敌人,试想想,荣镇这样一个小镇,哪里包容得了艾玛这一颗野性的庞大的骚动的心,她永远都在寻找一种遭遇,就像包法利先生飞蛾扑火一样扑向她,她像飞蛾扑火一样扑向别的男人的怀抱,扑向危险的情感游戏。所以说欺骗并不存在,存在的是悲剧性的欲望和悲剧性的命运。

《包法利夫人》剧照(1991年法国导演克劳德·夏布洛尔执导电影)

艾玛和鲁道夫的第一次调情是一个非常经典的情节,后来的许多文学讲义都提到这一段描写。在荣镇当地举办的农业博览会上,台上是官员乏味的官僚主义的发言,台下是男女私情,台下的鲁道夫东一句西一句地试探艾玛的情感,福楼拜先生特意设置了语言的间隔,读起来非常奇妙,堪称经典。一男一女的调情夹杂着一个官员慷慨激昂的发言,多么讽刺,多么有趣。其实不管是从什么地方开始,艾玛投入鲁道夫的怀抱是一种必然。不像其他小镇上的女人,她意识到寂寞和空虚,不是去排遣寂寞和空虚,而是用极端的方法去消灭它们,这种不安分的女子,大多是把自己放在一种战争状态中,把自己送到了情感的战场,而这样那样的战役,都不是她能得胜的,胜利不属于她,失败、受伤甚至毁灭几乎是一种命定的归宿。鲁道夫和艾玛有过一段时间的浪漫,他们寻找各种不同的幽会地点,甚至是马房这样一些莫名其妙的地方。在所有浪漫的模式黔驴技穷后,风流成性的鲁道夫产生了厌倦,尤其是在艾玛想要为这段婚外情找个出路,几次三番流露出要私奔的情况下,灾难的结局出现了。在无法承受压力的情况下,他一走了之,剩下艾玛在空前的失落中一天天崩溃。

在《包法利夫人》这部小说中,围绕着艾玛,始终是有男人在她身前身后徘徊的。从人物关系的安排看,艾玛与包法利先生的夫妻关系是从头到尾的骨架,因此包法利先生始终是在她身后徘徊的男人,而莱昂和鲁道夫是从她面前经过的人,他们的来来去去,每一次都在推进故事的发展,也在改变艾玛情感世界的色彩:一会儿是阳光,一会儿是黑暗。当然,更重要的是两个男子的来来往往,最终是要把艾玛带到深渊里去的。我前面说过,莱昂曾经离开艾玛,但他的离开是为了回来。有一次,包法利先生带艾玛去城里看戏,又遇见了莱昂。于是艾玛在鲁道夫的怀抱里堕落了一次之后,又回到了莱昂身边。剧院的那次相遇使艾玛的悲剧命运走上了第一级台阶。所谓的旧情复燃在艾玛这里当然是一个情感的惯性,但莱昂那边,一切已经改变了。他从一个羞怯的青年成长为一个见过世面、知道如何与女子玩感情的男人,而此时的艾玛几乎把自己放逐到了汪洋大海之中,一个更有魅力的莱昂就是大海里的救生圈,她抓住莱昂自然再也不会放手,有了与鲁道夫私情的那些铺垫,以艾玛的这种性格,说她堕落也好,说她飞翔也好,速度会越来越快,变本加厉。她在与莱昂的第二次相遇后,欲望疯狂地燃烧,从此便只生活在欲望里了,与传统“道德”家庭几乎划清了界限。

让我们来看看艾玛后来加速的堕落:她对感情越是狂热地追逐,越是受到挫折,她在男人的眼里,已经由一头美丽的猎物变成一头令人恐怖的猛虎,谁愿意被一头猛虎追逐呢?艾玛最终的命运当然是被摆脱,我们可以清晰地看到艾玛在追逐感情时的处境,那可以说是令人揪心的,她想要得多一些,结果却丧失了所有:在对奢华的追求中慢慢丧失了金钱,在对自由的追求中慢慢丧失了别人对她的尊重,在对性的追求中慢慢丧失了母爱,结果她没有得到奢华,没有得到自由,甚至连她最狂热的爱情,也是竹篮打水一场空。小说的后来不再写艾玛的手了,但我们似乎看见了无数手,都在把她往一个万劫不复的深渊里拉。从财务指标上看,那个商人勒合先生的手是最黑的手,他不停地用艾玛喜欢的奢侈的衣服、窗帘、花边诱惑她,并给她赊账,为了利润,他把一个小镇医生的妻子培养成一个购物狂。从情感指标上看,两个情人的手是冷酷的,也是置人于死地的,莱昂的手虽然还揽着艾玛,但索取完了以后就推开了。鲁道夫目睹着艾玛的堕落,他干脆把手插在口袋里,采取袖手旁观的政策了。

最值得注意的是包法利先生的手,那双手在艾玛的悲剧中有没有起作用,起了什么作用,可以从头开始探讨。包法利先生是个昏庸的男子,作为艾玛的丈夫,他从没了解过妻子,换句话说,甚至读者都比包法利先生更了解包法利夫人。从人物形象上看,包法利先生也是很值得研究的,从开篇率先进入小说,然后在后来慢慢退却,一直像一个幽灵徘徊在艾玛身后,他和艾玛是一对夫妇,却构成了奇特的互为阴影的关系。这个软弱仁慈拜倒在女人石榴裙下的男性形象从何而来,福楼拜先生写作中都有交代,没有十分突兀的东西。写到包法利先生的少年时期,母亲和父亲争夺对他的培养。父亲是见过世面的退役军人,一心想把夏尔培养成男子汉,包括让他在野地里走,甚至让他辱骂教堂里的唱诗班。但这个儿子在父亲那里受到强势的男子气概的培养后,一回头却扑进母亲温柔的怀抱,在这样的情况下,他对女性的态度、处世的方式,那是顺理成章的。这到底是个什么样的人呢?他是生活在父母爱的阴影下的男人,这个男子唯一一次在大事上的自决是他娶了艾玛,然后他把爱的阴影转嫁到艾玛的头上了,从通常的理解说,他是一个最宽容的丈夫;另一方面,如果我们来分析小说里的手,包法利先生的手其实也是不吃素的,大家不要忽略小说中的一个细节,说包法利先生的医术平庸,却对沽名钓誉很感兴趣,一心成名,一次为一个瘸子治病的时候,不假思索地挑断了跛子的脚筋,毁了他的人生,他对病人的痛苦并不怎么关心,却一直在瘸子是内翻足还是外翻足上纠缠不清,把别人的痛苦做了科研。

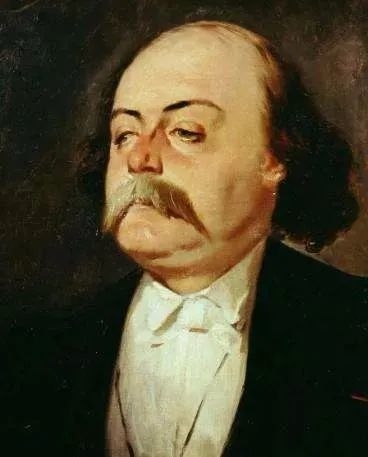

福楼拜

读者往往惊讶于包法利先生对艾玛超常的容忍,但是请注意,那种放纵和容忍对于艾玛来说也是一种负担。小说中提到一句话:艾玛看着包法利先生,总觉得他的目光是这么无辜,那么爱她,她感觉像鞭子抽在身上一样。所以我说,包法利先生的手也是伸向艾玛的,“拿着一条鞭子”,以爱和仁慈的名义抽打艾玛。也可以说,这手对艾玛的放任自流来得很微妙,在艾玛死后,包法利先生最终死在了花园里,他的手又出场了,死时手里还抓着艾玛的头发,我们可以说他抓着对妻子的爱,是不是也可以说,他抓着的是自己的财产呢?当然与其说别人的手上有多少罪恶,不如说艾玛自己的手是一双自取灭亡的手,更加令人信服。无需掩饰的是,随着故事的深入,艾玛这个女人渐渐地令人痛恨起来,我们如果试图总结艾玛身上的性格和品质特征,可以得出以下结论:浪漫、虚荣、自私、叛逆、不甘平庸,这一切似乎适用于所有女性(包括男性),是人性正常的内容,不应该那么致命的,不是那么邪恶的, 可是福楼拜先生描写的是在适当的社会条件下,所有人性之花都在尽情开放,包括恶之花,它也可以尽情开放。所以说,包法利夫人这个形象最令人震撼之处在于,我们看见了一棵寻常的人性之树,这树上却开出了不寻常的恶之花!到了小说的最后,其实有很多人手里都是拿着把匕首横在艾玛的头上的,小说的结局大家应该比较清楚,包法利夫人家里破产,负债累累,最后选择自杀了结自己。最后艾玛服了砒霜。我觉得这是在乱箭穿心的情况下的必由之路,一个女人向世界无休止地索取,发现一无所获,而且负债累累,终于自己结束了,付出生命是用来逃脱,也是用来忏悔的。艾玛死后,包法利先生为她设的墓碑非常令人回味,墓碑上写道:不要践踏一位贤妻!

我想这不是作者在墓碑上设置了一个讽刺的结局,事实上福楼拜先生已经变成了包法利夫人,让他对艾玛一生做出总结,恐怕他总结出来的是一对对无休止的矛盾,艾玛就是无休止的矛盾,就是无休止的人生的难题。我觉得这部作品伟大,不在于艾玛这个人物的伟大,也不在于这个故事的伟大,事实上,伟大的是福楼拜先生,在一百年前写下了一部关于人性的矛盾之书。人性的矛盾之书也是人性的百科全书了。

本文选自《小说是灵魂的逆光》