译文|宇文所安:杜甫

2021-03-17

2021-03-17

本文来源:《盛唐诗》,贾晋华译,宇文所安(Stephen Owen)作品系列,三联书店,2014年

转自:在土星的标志下

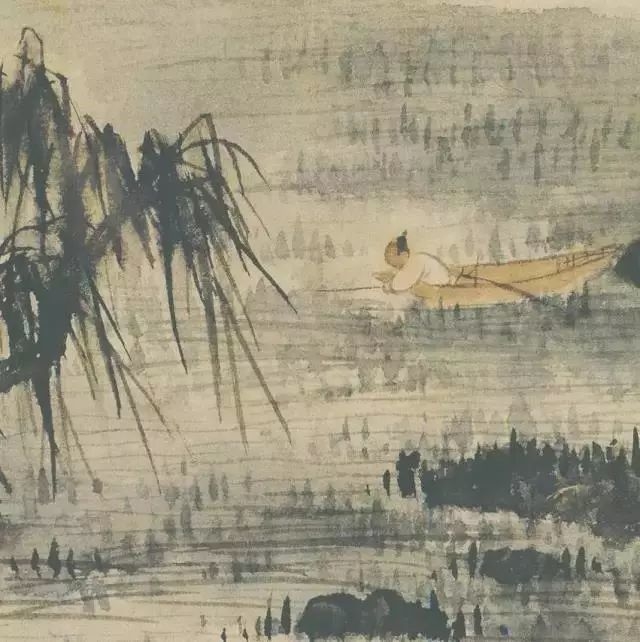

石涛《唐人诗意图(之四)》

尽得古今之体势,而兼人人之所独专矣。元稹《杜甫墓系铭》

杜甫是最伟大的中国诗人。他的伟大基于一千多年来读者的一致公认,以及中国和西方文学标准的罕见巧合。在中国诗歌传统中,杜甫几乎超越了评判,因为正像莎士比亚在我们自己的传统中,他的文学成就本身已成为文学标准的历史构成的一个重要部分。杜甫的伟大特质在于超出了文学史的有限范围。

在九世纪初,元稹已经看出杜甫天才的基本特征,即丰富多彩,涵括万象。杜甫吸收同化了前此的一切,并通过这样做决定性地改变了自己的根源。杜甫作品的丰富多样成为一个泉源,后代诗人从中汲取各不相同的方面,从各相矛盾的方向发展了它们。

实际上,杜甫研究中有一个陈套,即列举后代某一位名诗人从杜甫作品的某一方面发展出了自己的风格。每一时代都从杜诗中发现他们所要寻找的东西:文体创造的无比精熟,特定时代的真实个人“历史”,创造性想像的自由实践,及揭露社会不平的道德家声音。杜甫诗歌作品的影响一直到他卒后几十年才产生,但他的杰出地位一旦确立,他就成为中国诗歌的顶点人物,没有一位后代诗人能够完全忽略他。

由于杜甫在诗歌的未来发展中扮演了构成的角色,说他处于“时代之前”恐怕是不恰当的。然而,在杜甫的时代,诗人们已经形成了统一的、无区别的诗歌特性,以对抗题材传统有力的离心影响,而杜甫却体现出多样化的才赋和个性。

杜甫是律诗的文体大师,社会批评的诗人,自我表现的诗人,幽默随便的智者,帝国秩序的颂扬者,日常生活的诗人,及虚幻想像的诗人。他比同时代任何诗人更自由地运用了口语和日常表达;他最大胆地试用了稠密修饰的诗歌语言;他是最博学的诗人,大量运用深奥的典故成语,并感受到语言的历史性。文学史的功用之一是指出诗人的特性,但杜甫的诗歌拒绝了这种评价,他的作品只有一个方面可以从整体强调而不致被曲解,这就是它的复杂多样。

复杂多样不仅表现在杜甫的全部诗篇,而且表现在单篇的诗作,他在诗中迅速地转换风格和主题,把属于几个范围的问题和体验结合起来表现。从这种“转换风格”中产生出新的美学标准,最后取代了统一情调、景象、时间及体验的旧关注。在较深刻的文字层次上,复杂多样体现为模糊多义的句法和所指,以及极端矛盾复杂的旨意。

有关杜甫的传统评价中,特别是唐代作家的评价,宇宙和造化的用语起了重要的作用,这些联系不仅说明了一种与自然的生成力量类似的诗歌,而且指出一种超越特定表现形式的统一诗歌性质。这同样是对杜甫作品复杂多样的认识,还可以用来部分地解释传统上在阅读杜甫作品方面的强烈传记兴趣:能够统一这种复杂多样的诗人不能以任何简单的、缩小的类型来界定,如隐逸诗人,复古诗人,或“悲哀”诗人。统一的诗人只能是历史的人,创作诗篇的人。

文学史所关注的惯例、标准及其在时间发展中的转变,对于理解杜甫诗歌的作用很有限。在较早的唐诗中,惯例是基本的问题,它在暗中引导着创作。一首诗是艺术材料共同体中或多或少带有个性特点的作品。惯例的生成力量十分巨大,以致在小诗人那里,诗歌实际上是“自动合成”。对于王维一类大诗人,惯例是诗人可以用来产生个性的“语言”,诗人可以使用惯例,也可以避免它,或把它改造成某种个人的东西,但诗歌惯例始终是赋予所有变体意义的重要标准。甚至连极端个性化的诗人李白,也有通过嘲笑惯例,通过要求否定某些事物的对抗态度,才获得独立。

杜甫也从惯例中解放了出来,但却是一种不同的、较深刻的变化。有关杜甫的一个批评滥调是“无一字无来处”,但对于杜甫的运用传统,这一滥调不仅在表面层次上是错误的,在较深层次上也是错误的。杜甫对较早文学的掌握远远超过在他之前的任何诗人,但他真正地“运用”了传统,充分体现了运用一词的控制和掌握涵义。传统文学和惯例极少支配他的创作。必须仔细检查杜诗,才能寻找熟悉的唐诗结构,而即使找到此类结构,也会发现它们在诗歌的整体结构上作用甚小。例如,攀登山峰是觉悟过程的相应模仿,这是一个古老的主题,已经产生过千百首诗篇。王维在《登辨觉寺》中,用这一主题写出了优美的、高度个性化的作品。可是,结构和主题的惯例仍是构成这首诗的原始材料,就像其他同类诗作,“觉悟”是诗中的真正目标。在杜甫最早的诗作之一《望岳》中,也可以看见同样的惯例;但此处惯例模式是隐蔽的,而且其作用也是从属的,诗中真正的艺术和理性关注在于别处(见后)。

阅读杜甫作品时,辨别诗人如何使用较早的特定字句和风格是一个基本的工作,但巨大的、变化不停的诗歌惯例整体,对于理解杜诗既不足够,也不重要。

考虑到杜甫诗歌的数量(大约一千五百首诗),以及加在它上面的价值,它与历史事件的密切联系,千百年来学者们竭尽心力追寻杜甫的生活细节,精确地为他的作品系年,是十分自然的事。许多困难的问题已经得到解决,其他一些无法解决的问题曾经被热烈地讨论。我无意于此处为历史问题加上什么新东西;而且,我将经常离开许多明确的、但并不可靠的结论,这些结论都是根据感觉的推论和渊博的学识得出的【1】。对于文学史,传记只是一种构架,通常不要求精确的日期。但在阅读单篇作品时,有关事件的精确历史背景可能较为有用。

杜甫的许多诗篇无需涉及传记或历史背景就能读懂,但也有同等数量的诗是对重要政治历史事件的反应,其契合程度远远超过大多数同时代诗人的作品。这种与政治历史的契合,特别是与安禄山叛乱中事件的契合,使杜甫赢得了“诗史”的称号。对于杜甫卷入政治和社会问题的程度的估计,既不可过高,也不可过低。无关的或不清楚的历史背景必须排除,但在其他一些诗篇中,当时的政治问题在表面的事物和通过这些事物而增加的意义之间,起了重要作用,而在古代读者理解杜诗的方式上甚至更重要。政治和传记背景扩充了许多作品的范围,这些作品被看成是特定个人在特定历史时刻的言论。

杜甫出自京城地区杜陵的一个古老而有名望的家族,这一家族与洛阳地区似乎也有关系。杜甫是第一位家族根基在京城地区的唐代诗人,王昌龄可能是例外,他似乎出自太原王氏的一个分支,这一分支也落根于京城。杜甫对帝国的持久关注,很可能由于其家族与京城地区的联系而加强,因为只有在那里才会感觉到帝国对地方隶属的绝对统摄。那些产生过王维一类诗人的大家族,虽与王室有密切联系,但对帝国本身的观念却较淡薄。

在杜甫之前,杜氏家族在唐代出现的最杰出人物是杜审言,他是杜甫的祖父,武后和中宗朝的宫廷诗人。可是,作为一个家族,杜家缺乏社会声望和权势。与许多到长安碰运气的地方人物不同,杜甫与大世族的成员并不缺少联系,但他与他们的联系却是高度从属性的。

杜甫生于712年,正与玄宗的漫长统治的开始一致。关于他的少年生活所知甚少,诗人后来自称是神童,其早熟的才华为年长的学者所称叹。他无疑希望这一传记惯例将充分引起他的后代传记家的注意(后来确实如此)。杜甫对自我形象的关注并不少于李白。但他通常更多地对后代人述说,而不是对当代人,那些未来的传记家是帮助他获得所渴求的后代声名的必不可少人物。与许多年轻诗人和文士一样,杜甫在二十岁左右漫游东南地区。其后,在735或736年,正当张九龄掌权时,杜甫返回长安,作为京兆府荐送的进士参加考试,却落第了。诗人再次外出漫游。此次是到东北,最后返回洛阳,在那里待了几年。

根据杜甫的自述,他在早年写了大量的诗。这些早期诗可能有一些保留了下来,散布于他的集子中,被系以后来的日期。有可能系年的最早诗篇可以定于八世纪三十年代末;直至八世纪四十年代前半叶,杜甫已经三十余岁时,才有一些诗篇可以肯定系年。在这些“最早”的诗作中,杜甫已不是初学的诗人,而是充分成熟的诗人,体现了稳定的笔调和鲜明的个人声音。有可能杜甫的少作在安禄山叛乱中及诗人晚年变迁不定的漂泊中丧失,但也相当可能杜甫实际上从集子中去掉了天宝前的所有作品及战乱前的大部分作品。

下引诗《望岳》,作于杜甫在八世纪三十年代末第一次东游时,或后来在744年的旅行中。这首是传统系年中最早的诗篇之一,但甚至在这首诗中,已经无可否认地出现了杜甫个人声音的标志:

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生层云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

(10498)

这首诗的出色文体经翻译后黯然失色。这是一首戴了一半律诗面具的“古体”诗。诗中迅速的风格转换是杜甫艺术的特征:首联是随意松散的散文式语言,中二联转变成宏丽、曲折、精致的诗歌语言,尾联又变为直截了当的期望,模仿孔子的登泰山而“小天下”(《论语》,7.24)

较接近的翻译是理性兴趣,就像王维的理性兴趣,但属于极不相同的种类。中国赋予这座伟大山岳的近乎宗教的虔敬,使得杜甫将其描绘成一座巨大的、象征性的山,置于阴与阳之间的宇宙位置上(见第四句:暗的北面山坡是阴,阳光照耀的南面山坡是阳)。这座山是一个将被“认识”的秘密(见第一句),在询问这一认识中,诗人已经敏锐地意识到,从远处望山和从山上俯瞰,对于山的认识是不同的。对于“岱宗夫如何”的回答,只能从这两种认识的平衡中找到,这两种认识界定了登山的点,旅行正是开始于“望”,结束于“览”。

在杜甫的想像性登山中,山没有形状,开始于宽广的全范围视界,一直绵延到古代的齐国和鲁国,诗人只看见无边的青翠,处于阴和阳的交接处,由其相互作用而调节。在他的眼光中,他逐渐地登上山,追随着飞鸟,直到最后在想像中完成登山,从绝顶获得补足的巨大视野。

在杜甫这首现存的最早作品后面,隐含着什么样的诗歌传统?这里见不到岑参对第一代诗人的接近模仿。杜甫既不屈从也不避开诗歌传统,而是用它来为自己服务。三部式结构保留了下来,作为单纯的形式构架,但在主题上诗篇却分成两个四句。结尾反应不是从体验中得出的“结论”,而是一种平衡的选择。诗中不用时间顺序的直线进程,而是从眼前视境转向对过去的观察,又回到现在,最后指向未来。

开头的询问是咏物传统的基本问题,但这首诗并不同于此前任何咏物诗。在想像中登山并与觉悟相关,这方面的先例是苏绰的《登天台山赋》,可能还有李白的幻游庐山(08303)和天姥山(08332)。但是在他们手中,这些传统不是独立的模式,用来服从诗人所乐意的任何结合;而是带着某些伴随成分——佛教的觉悟或道教的幻想。杜甫则将登山主题作为独立的模式,用来服从重新阐释的需要,这里不是佛教或道教的价值观,而是模仿孔子的登泰山,将山置于宇宙秩序的地位,处于阴和阳之间。诗人的重新解释看起来可能十分温和,只是以一种幻想体验取代另一种,但却显示了处理传统材料的自由,这在他的唐代前辈的作品中是非常罕见的。

744年,在靠近洛阳的地方,杜甫遇见了高适和李白,李白当时失去了朝廷的恩宠,正在东行的旅程中。杜甫和两位诗人一起东游,访谒了年老的文士李邕,杜甫较早时已于长安认识他。关于李白和杜甫的友谊已经有许多叙述,而描述两位诗人的区别一直是中国批评家最喜欢的事情之一,包括传统批评家和现代批评家。李白和杜甫确实是很不相同的诗人,并列在一起时尤其引人注目,但从中国诗歌的标准看,他们之间的差别并未构成一些批评家所指出的基本对立。杜甫会有相当的理由看到自己作为一位诗人,正与李白处于同一传统,而在李杜作品所代表的诗歌类型与王维作品所代表的京城诗歌传统之间,存在着更为重要的差别。

杜甫十分崇敬李白。崇敬其他诗人本是杜甫的特点,被扩展至许多地位远低于李白的诗人。但是,李白对于杜甫具有特别重要的意义,在杜甫作于乱前的诗篇中,李白的声音可以较清楚地听到,超过了其他任何诗人。正如前面所提到,他们的著名友谊是一边倒的,他们最共同的基点可能是对李白的共同赞美。杜甫在一生中一再作诗赠李白,许多成为著名的诗篇,主要是由于两位诗人友情的神秘光彩,而不是由于内在的优点。这些诗中最出色之一是作于744年的早期绝句《赠李白》:

秋来相顾尚飘蓬,未就丹砂愧葛洪。

痛饮狂歌空度日,飞扬跋扈为谁雄。

(10914)

葛洪是《抱朴子》的作者,这是一部包括了许多炼丹经验的道教杂录。

诗中所描绘的狂放激情,被一种明确的忧郁情绪暗中削弱,这是一种失败无成的感觉,一种在衰颓的秋天世界里徒耗精力的感觉。诗篇采用了经常由李白扮演的狂士这一流行“类型”,但情调和背景的复杂改变了类型惯例的价值。同样的矛盾心理几乎重复出现于杜甫所描绘的所有人物类型中,从而使他比此前任何诗人更为复杂深刻地揭示了人的本质。

离开高适和李白后,杜甫在745年返回京城,再次决心求仕。在747年,玄宗下诏,为以前的落第者举行一次特别的考试,这似乎是一次很好的机会。可是,宰相李林甫使所有应试者都落第,以向玄宗证明没有贤人从以前的考试中漏网。在745至755年间,杜甫实际上付出了整整十年的时间,试图建立在朝中任职的必要关系。在751年,诗人采取冒险的方式,向皇帝献上三篇赋。根据杜甫自述,这些赋获得了玄宗的宠顾。结果杜甫被召考试,通过之后,被通知等待吏部的职位。

获得任职资格与实际得到官职是大不相同的两码事,即使即将授予一个官职,其品类也在很大程度上依靠社会政治关系而定。杜甫过了几年也没等到任命。很多人已经证明这是由于李林甫的敌视,先是试图阻止杜甫中举,后来又阻止他授官。但杜甫当时地位低微,李林甫不可能对他有特别的敌意,更可能的是,反对杜甫的原因是与他有社交联系的某个人是李林甫的真正敌人,如李邕。

李林甫死后,杨国忠成为丞相,杜甫还是未得到任命。在754年,四十三岁时,诗人试图追随岑参和高适的榜样,向哥舒翰请求入幕,却未得到理睬。随即出现那一年的大暴雨及由此产生的饥馑,杜甫带领全家北迁奉先。返回京城后,杜甫的任命终于来临,是朝廷所任命的最低县职。杜甫拒绝了这个毫无吸引力的官职,被改授太子府的一个官职。在755年末,他赴奉先探家,就在他离开时,安禄山率领东北军队叛变了。

杜甫的乱前诗与后来的作品相比,较明显地体现了与其他同时代诗歌共同的成分。《饮中八仙歌》(10520)一类七言歌行,出自李白和李颀的醉酒狂士诗。一些七言歌行如《丽人行》(10522),是对八世纪初流行的七言歌行体的时事改造。咏马诗如《高都护骢马行》(10505),与岑参的诗相应,还有一些虚幻想像的诗如《渼陂行》(10524),也与岑参相关。两组游何将军山林的诗(10936-50),出自京城应景诗传统。甚至著名的《兵车行》(10504),也与张谓同时而较逊色的《代北州老翁答》(09450)相应。但这些相应只用来说明杜甫如何从根本上改造了他所触及的一切,他与同时代人的共同兴趣只在于最宽泛的风格、主题及类型范围。

杜甫与岑参的联系可以作为恰当的例子。在八世纪五十年代初,岑参已写出想像的、描绘的歌行,如前一章所述。杜甫陪伴岑参兄弟游览长安附近的渼陂,写了一首模仿岑参风格及其“好奇”特点的歌行。出于友情和礼貌,杜甫沿用了一般的写法,以其主人或同伴的风格作为模式。但只要将杜甫的“模仿”成果与岑参的任何歌行比较,就可以看出杜甫的超越和极大的创新性。

渼陂行

岑参兄弟皆好奇,携我远来游渼陂。

天地黯惨忽异色,波涛万顷堆琉璃。

琉璃漫汗泛舟入,事殊兴极忧思集。

鼍作鲸吞不复知,恶风白浪何嗟及。

主人锦帆相为开,舟子喜甚无氛埃。

凫鹥散乱棹讴发,丝管啁啾空翠来。

沉竿续蔓深莫测,菱叶荷花净如拭。

宛在中流渤澥清,下归无极终南黑。

半坡以南纯浸山,动影袅窕冲融间。

船舷暝戛云际寺,水面月出蓝田关。

此时骊龙亦吐珠。冯夷击鼓群龙趋。

湘妃汉女出歌舞,金支翠旗光有无。

咫尺但愁雷雨至,苍茫不晓神灵意。

少壮几时奈老何,向来哀乐何其多。

(10524)

月亮出现于蓝田关,倒映在湖中,成为骊龙吐出来的珠:杜甫的虚幻想像将岑参对荒漠景象的夸张描写降低为拘谨的呼喊。杜甫准确地看出岑参的基本特征是“好奇”,一种想以奇异超越别人的愿望。此处超越者被超越了。

有许多成分将这首诗与岑参作品及其他同时代人作品分别开来,其中之一是有意地打破类型的统一,这就是标志着杜甫一生诗作的“转换风格”。而且,很可能就是这一特征使杜甫未能得到同时代人或直接后辈的充分赞赏。在八世纪,情调统一的要求十分强烈,岑参可以不注意结构的统一,将应景结尾挂在边塞歌行的后面,但他却小心翼翼地遵守情调一致的要求。无法想像杜甫的同时代人会如何看待上引这样一首歌行,诗中在描绘天气的多变时,也暗中多次改变情调和风格。《渼陂行》开始于事件的直接陈述,很快转向可怖的暴风雨和想像的魔怪,接下来是快乐的船歌,然后“登上”倒影的山。

正如可以预期的,登山的高潮是众神狂欢的光怪陆离的幻象,但杜甫以凡人对风暴的畏怯暗暗削弱了神灵的光辉,因为“雷雨”将伴随众神而来。结尾诗句有意地写得古朴,采用了汉武帝《秋风歌》的陈语,放在此处表明平凡的诗人未能知晓的“神灵意”,由于神灵呈现的雷雨而可以理解了。从始至终,杜甫的主题穿过各联诗的界限,然后却在同一联诗的中间转换旨意。

杜甫的繁复变化在同时代人看来,可能太过分了,但恰恰正是这种体验的丰富多变吸引了许多后代的赞赏者。气候、情调及主题不断地变化,戏谑和敬畏和谐地并置。诗歌传统并未被遗忘:游湖可以成为登天(参张说诗,04821);可以用古老的真理结束全诗,如同王维的一些诗;及传统上众神光辉幻象的难以知晓。但从未有一位诗人会由于忧虑气候变化而不能理解“神灵意”。

由于杜甫有意地忽略类型的统一,故他从未为约定俗成的诗歌题材规则所阻碍。以前此的诗歌为背景阅读杜甫作品,没有一位读者不会注意到,杜甫写了许多其他诗人未曾提到的事物。后代诗人虽然学习杜甫的自然主义,处理日常生活细节,却很少能够达到他在态度和意旨方面的自由随意。这种自由随意使得杜诗体现出一种宽容的人性,甚至连现代西方读者都能明显感受到。这种随意不拘可以出现在最简单的方面,如善于讲述在有关场合中最自然的事情。在过访从侄杜济时,杜甫告诉他不要由于从叔而困扰(10517):

所来为宗族,亦不为盘飧。

在较重要的方面,这种随意不拘可以表现为严肃情形下的幽默闪光,而这种幽默丝毫不会损害严肃意义。下引诗是吟咏754年的暴雨的组诗《秋雨叹三首》之二(10508-10):

阑风伏雨秋纷纷,四海八荒同一云。

去马来牛不复辨,浊泾清渭何当分。

禾头生耳黍穗黑,农夫田父无消息。

城中斗米换衾裯,想许宁论两相直。

(10509)

结尾对市场价格的简述,以前都是杂史和轶事集的材料,而不会进入诗中。三世纪时张协的《杂诗》在诗歌方面最接近:

尺烬重寻桂,红粒桂瑶琼。

张协的对句为对偶而作的夸张、修饰变化,代表了晋代诗法。而杜甫的市场景象,及论价成功和情愿如此的语言,与张协的诗属于不同的世界。更重要的是杜甫的场景中那轻微的谐趣笔触,这是一种与购物者——或许是他自己——的冷漠距离,这位购物者正急于用昂贵的衾被交换“仅仅”一斗米。这种谐趣并没有削弱情形的真正严肃性,而是指出了以米为重的价值观的真实次序,与平时市场的错误价值观相对立。杜甫是最早发现悲喜剧力量的中国诗人之一,在悲喜剧对立冲力的结合点,显示了标志杜甫作品复杂性的另一方面。杜甫总是喜好复杂化,进入对立范围,“完成”对事物和体验的认识。

上引诗同样明显地体现了“转换风格”:诗篇开始于宏壮的诗歌措词,以宇宙视野描绘巨大云层下面的整个世界,然后在第二联接以伦理和哲理的联系(三句出自《庄子》,四句是成语)。第三联出自农村谚语,并引向尾联的城市简述。此外,开头一句还否定了“无一字无来处”的说法:不仅没有前人用过“阑风”和“伏雨”的词语,而且没有一位评注家能够完全确定这两个词语的意思。这两个词语既响亮又不详,混合了威胁和毁灭的言外之意;它们给诗篇开头带来的混乱和不定,一直贯穿全诗,表现在无法分辨事物,消息断缺,以及最后的价格混乱。

杜甫的复杂多样最鲜明地体现在叙述个人经历的长诗中,他一生中都在写着这类诗。最早的重要范例作于755年,正当反叛爆发前夕,这就是《自京赴奉先县咏怀五百字》(10534)。几年后,跟随着这首诗,出现了更著名、更充分地发展了这一形式的典范诗:《彭衙行(10557)》和《北征》(10558)。第一首诗太长,无法全部引出,但作一些摘录可以提供对此诗丰富内容的认识。诗篇开始于自我嘲讽和自负傲气的奇妙混合,这种混合后来成为杜甫自我形象的特征。

杜陵有布衣,老大意转拙。

许身一何愚,窃比稷与契。

居然成濩落,白首甘契阔。

盖棺事则已,此志常觊豁。

散漫的自我分析在中国诗歌中有其先例,但杜甫的复杂陈述——结合了嘲讽、严肃及辛酸,反映了一种矛盾和深度,没有一位前此的诗人能够匹敌。诗篇的前三十二句是扩大的独白,诗人在其中与自己争论,为自己不管反复失败而坚持求仕的行为辩护。然后在第三十三句,诗人突然转向诗篇的主题——旅程的叙述。

岁暮百草零,疾风高岗裂。

天衢阴峥嵘,客子中夜发。

霜严衣带断,指直不得结。

凌晨过骊山,御榻在嵽嵲。

蚩尤塞寒空,蹴踏崖谷滑。

瑶池气郁律,羽林相摩戛。

杜甫在凌晨穿过寒冷黑暗的旅行是不详的、神秘的。他在清早经过的宫殿,并不是宫廷诗人所描绘的园林、池、亭、台的宫苑,而是一个戒备森严的堡垒,羽林军在此似乎真正发挥了作用,而不是如同大多数诗歌所描绘的装饰品。杜甫继续推想森严戒备后面的世界,正在举行欢宴,赏赐权贵。这种欢宴对于唐代读者本来是很熟悉的,但杜甫却以普通百姓的贫困苦难作为平衡对照,正是这些普通百姓提供了宴饮和赏物。

接下来杜甫转向对后戚的谴责:

朱门酒肉臭,路有冻死骨。

诗人很快又转回来叙述旅程,生动描绘了波涛汹涌的河水,窸窣作响的桥梁,及过桥的危险状况,行人的互相牵携。最后,杜甫到达了其家所在的奉先。

入门闻号咷,幼子饥已卒。

……

所怀为人父,无食致夭折。

岂知秋禾登,贫窭有仓卒。

生常免租税,名不隶征伐。

扶迹犹醉辛,平人固骚屑。

默思失业徒,因念远戍卒。

忧端齐终南,澒洞不可掇。

(10534)

这种体验在杜甫之前的诗歌中极少见到,即使出现(如《悼亡》题材,或卢照邻自伤疾病的抒情诗)也通常是风格仿效多于体验认识。而杜甫不仅表白了心迹,还交织融汇个人体验与民众体验。为了抵抗这种复杂化的离心冲力,杜甫以新的统一法则将诗篇集中起来,包括类似仿效(皇帝对大臣的赏赐和父亲对子女的供养),主题的微妙延续(诗人希望像后稷和契一样,成为伟大家族的创立者,而后来却是其子的死亡),及神秘的时事象征传统(朝廷中过度的阴律体现于黑暗意象和洪水景象)。这些安排全无人工的痕迹;相反地,杜甫似乎在无意中掌握了事物的内在模式,能够统摄此前诗歌结构的一切惯例。

安禄山率领东北军队反叛是八世纪中叶的中心事件。盛唐诗人不可能没看到它的重要性,但八世纪五十年代的重大事件却很少被写进诗歌,这一事实主要是关于诗歌本质的普遍观念在起作用,而不是无动于衷的表示。在岑参看来,中亚的风雪是合适的诗歌题材,而怛罗斯河的战斗却不合适。战争只能在送别、个人叙述及游览战场的诗中顺便提及。所以只有极少数诗人描写了安禄山叛乱本身。目前关于安禄山叛乱是唐诗重大题材的说法,几乎可以完全归因于杜甫,归因于他对叛乱中的战争及个人经历的描写。

在755年底,东北军队攻陷洛阳,安禄山在洛阳称帝,叛军向西击溃了唐军,占领长安。玄宗仓促逃离京城,途中皇家卫兵呼吁并得到允许,处死了丞相杨国忠和玄宗宠妃杨贵妃。在756年夏,玄宗让位太子;不久肃宗在长安西面的行都凤翔组织了军队。

叛乱爆发时,杜甫似乎在北部的奉先,他很快将家庭迁移至更北的羌村。几年后,他写了一首诗叙述此次旅行,即《彭衙行》。

忆昔避贼初,北走经险艰。

夜深彭衙道,月照白水山。

尽室久徒步,逢人多厚颜。

相关新闻

赞

赞