中国画中的“芭蕾舞”与“广场舞”,你更喜欢哪一种?

2021-03-22

2021-03-22

一本好的美术史读物应该是怎样的?每个人心中都有不同的答案,但有一点是肯定的,它既不能艰涩地拒人于千里之外,也不该是空泛的老生常谈。

徐建融所著的《中国美术史》于日前再版,这些穿越时光的文字与见解依旧能给读者提供鲜活的启发。

“芭蕾舞”与“广场舞”,各有各的美

上书房:您在《中国美术史》后记中说:“这本书摆到面前,是我的著作,又是非我的。”这种感叹从何而来?

徐建融:上世纪80年代后期,中央电视台请我去做一档讲述中国美术史的节目,一共30讲。1990年,我把这30讲的讲稿结集成书,当时的条件有限,书做得比较简单。去年,浙江人民美术出版社重新出版了这本书,从装帧、配图到印刷都很漂亮。我之所以说这本书是我的书,但又是非我的,是因为,书中的文字是我的,但图片和装帧使它焕然一新。

上书房:近年来,不少美术史论家都出版过写给大众的普及读本,您的这本书有哪些独特之处?

徐建融:虽然我的这本书只要是初中文化水平的读者就能看懂,但里面的内容和观点不一定人人都知道,我并不是简单地重复历史。

比如书里关于扬州八怪的认识,与大家通常的观点就有所不同。1986年,王朝闻先生主持编纂《中国美术史》,我是清代卷的副主编。当时普遍的观点都认为扬州八怪代表了中国画的最高水平,有人民性、民族性。薛永年先生是清代卷的主编,他请了一位扬州美术史论家薛峰先生写扬州八怪,他们的观点也是如此。但我认为,扬州八怪被捧得太高了。1989年,我写了一篇文章发表在《文艺研究》上,题目叫《扬州八怪批判》。我认为,扬州八怪纵有千好万好,但不能否认的是,他们的作品格局并不大,有一种穷酸气,不宜过分推崇。

几年后,我又写了一批文章推崇唐宋绘画。在很长一段时间里,唐宋绘画被认为工匠气太重,只有工艺价值,缺乏艺术价值。但我认为,气度堂皇、光明灿烂的唐宋绘画才是中国绘画史上的高峰,其艺术价值不应该被低估。

北宋 郭熙《早春图》

上书房:您当时提出这样的观点,可谓特立独行吧?

徐建融:是的。1989年,我给“扬州八怪热”降温的时候,大部分学者还是同意我的观点的。但是当我自上世纪90年代开始宣扬唐宋绘画传统的时候,不同的声音有很多。大家都认为我宣扬唐宋绘画传统,就是在否定明清传统,否定八大山人、吴昌硕等人。我确实曾经引用过傅抱石先生的话:“吴昌硕风靡天下,中国画荒谬绝伦。”意思并不是说吴昌硕画得不好,而是如果后人都学吴昌硕这一种画风,那中国画就完了。

上书房:进入21世纪之后,很多人开始意识到唐宋绘画的艺术价值。对于唐宋绘画与明清绘画,您曾有过一个很有趣的比喻:芭蕾舞与广场舞。这个比喻很接地气。

徐建融:唐宋时期,有一大批画家都是年少成名。收藏于北京故宫博物院的《千里江山图》是公认的国宝级画作,王希孟画这幅画的时候只有18岁左右,在宋徽宗的指导下,画中的大好河山给人一种鼓舞与积极向上的力量。《写生珍禽图》的作者黄筌17岁就担任画院待诏,后来成为西蜀画院的院长。唐宋画家画好比芭蕾舞,需要从小就打下坚实的基础,讲究真功夫。

不少明清画家则是从50岁左右才开始真正进入绘画世界的,董其昌、徐渭、王时敏等多是如此,可谓愈老愈妙。明清文人画就好比广场舞、摇滚乐,随性自娱。明清文人为何要通过绘画以自娱?最常见的有两种情况,一是为了排遣寂寥,二是为了表达内心的愤懑。唐宋画家画强调的是画之本法,绘画的原则首先是“应物象形”“存形莫善于画”,而明清文人画则更强调画外功夫。

其实,我宣扬唐宋传统并不是要否定明清传统,我认为明清传统是中国绘画历史上又一特殊的传统。正如陆俨少先生所说,要知所短长。芭蕾舞很美,广场舞的动作也很漂亮,两者各有各的美。

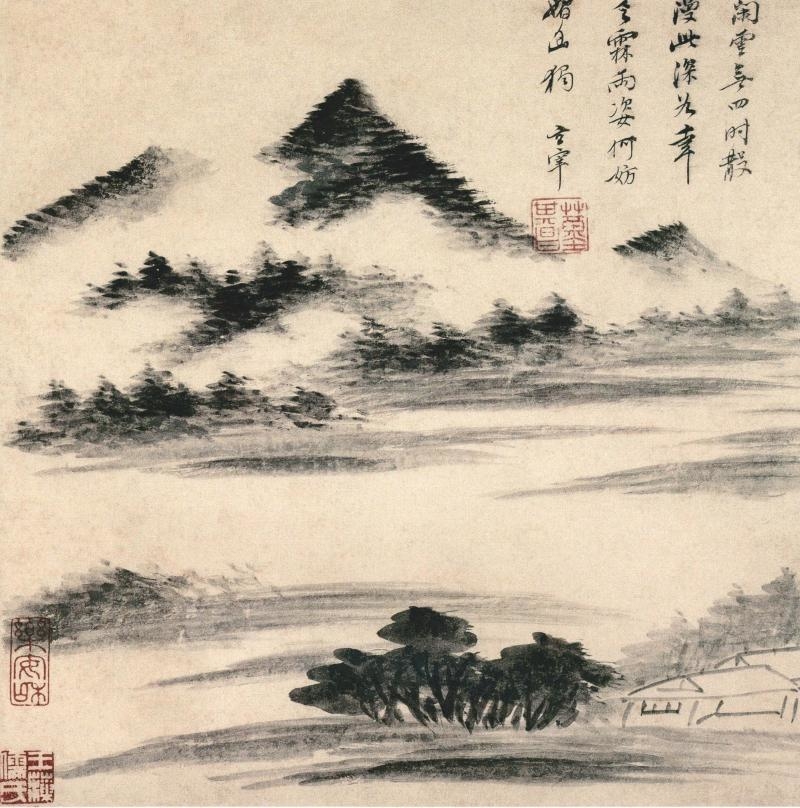

董其昌 《仿古山水图册》

有些书的理论很高深,但大家看不懂

上书房:您刚才提到您1986年起参与了由王朝闻先生主持的国家重点项目《中国美术史》的编纂工作。这一工程巨大、卷帙浩繁的研究工作,对您后来的学术生涯产生了怎样的影响?

徐建融:《中国美术史》就像一所大学,王朝闻先生就像校长。《中国美术史》一共12卷,我参与了宋代两卷、清代两卷,元代也写了一部分,一共差不多有5卷。那时,我研究生毕业后在上海大学任教没几年,是这批队伍中最年轻的作者之一。许多前辈都选择写书画部分,我就只能去写相对冷门的建筑、雕塑、工艺美术部分。为此,我整整学习了10年。

当时的学术资料很少,只能去实地考察。我拿着一张介绍信,一个人几乎跑遍了全国的文物古迹。我住过两三元一晚的大通铺,也住过有空调、有热水的房间,那时候算是非常好的待遇了。《中国美术史》的编写组一共有100多人,我可能是考察经费用得最多的一个。那段时间真的是心无旁骛,一出门就是一个多月,没有手机,没有干扰,一心学习。

最近再版的这本《中国美术史》我其实有一点遗憾,就是缺少了建筑部分,因为当时在央视讲课时只有30讲,建筑部分实在安排不进去。在王朝闻先生主持的《中国美术史》中,有关建筑的部分我写了很多,有些自己的理解,后来又单独出了好几本书。

上书房:30多年过去了,中国美术史的研究环境、研究方向发生了哪些变化?

徐建融:研究环境是越来越好,科研经费也越来越多,但现在的研究主要是用西方的术语、西方的结构体系来解读中国美术史。有些书做得很厚,理论很高深,可是不仅普通读者看不懂,连我也看不懂。

上书房:您在书中说,要使中国美术史变成一门实践性学科,为什么?

徐建融:现在有很多人认为美术史是一门学术型学科。不过今天所讲的学术与我们前辈所讲的学术不太一样,我们前辈所讲的学术是带有实践性的,谢稚柳先生、傅抱石先生写的中国美术史大家都是看得懂的,因为他们有自己的实践体会与认识。

我曾经提过几次,现在的博士生、硕士生论文能否把钱松喦先生、潘天寿先生的规范和标准用进去?得到的答案是不行的。潘天寿、钱松喦的理论是具有实践性的,现在认为他们不是学术了。学术可以研究他们,但他们本身不能作为学术。

我们今天把康德、黑格尔等人的理论体系引进来研究中国美术史、西方美术史。当然,他们有长处,但他们的学术体系是建筑在逻辑思维的基础上的,而不是实践基础上的。那么逻辑思维的基础又是什么?是数学。我们的研究者是否有逻辑思维的基础与数学基础呢?未必,这样的研究成果看起来很高深,但让大家看不懂。这样的研究著作现在很多,我也不否定它们,但是我认为,我们也需要潘天寿、谢稚柳、傅抱石等人的实践性研究,可惜现在没有这个研究传统了。

徐建融著名美术史论家、美术教育家、书画鉴定家、书画家。生于1949年,上海人。1984年毕业于浙江美院研究生班。先后师从于王伯敏、谢稚柳、陈佩秋。工诗文,擅画山水、花鸟,长期从事美术史论研究、书画鉴定和美术教育工作。现为上海大学美术学院教授,博士生导师。《辞海》(2009版)美术学科主编,《大辞海·美术卷》主编。