矛盾的魅力:米兰·昆德拉的作家人生

撰文|杨碧薇

米兰·昆德拉是谁?这个问题并不需要我来回答。我也算是昆德拉的老粉,上高中时,我从一部《不能承受的生命之轻》开始,冒冒失失地进入了昆德拉的文学世界。我曾在笔记本上大段地抄录他小说中那些充满哲思的片断,和他一道陷入存在之问。在本科和硕士阶段,我又陆续读了《玩笑》《生活在别处》《告别圆舞曲》《笑忘录》《不朽》《好笑的爱》以及《小说的艺术》等,特蕾莎、萨宾娜、塔米娜、雅罗米尔……这些人物的故事给我留下了深刻的印象。然而,我真的了解昆德拉吗?昆德拉到底是谁?当我读到《米兰·昆德拉:一种作家人生》时,不止一次怀疑自己:你有资格说自己是昆德拉的铁粉吗?

米兰 昆德拉,小说家,出生于捷克斯洛伐克尔布诺,自1975年起,在法国定居。长篇小说《玩笑》、《生活在别处》、《告别圆舞曲》、《笑忘录》、《不能承受的生命之轻》和《不朽》,以及短篇小说集《好笑的爱》,原作以捷克文写成。最新出版的长篇小说《慢》、《身份》和《无知》,还有随笔集《小说的艺术》和《被背叛的遗嘱》,原作以法文写成。《雅克和他的主人》,系作者戏剧代表作。

1.抒情与反抒情的矛盾

《米兰·昆德拉:一种作家人生》是国内引进的首部昆德拉传记。昆德拉很少接受采访,他最后一次在电视上露面是1984年,从那以后,他又出版了若干作品,但其个人生活却如一个深邃的谜,始终覆盖着厚厚的面纱。因此,为昆德拉写传,几乎是不可能的事,但布里埃迎难而上,创造了传记的奇迹。

和美丽的原节子一样,昆德拉力求在后半生远离媒体的视线;而在他的前半生,除作品之外的资料亦是有限的。幸运的是,布里埃为我们提供了传记写作的另一种思路:他立足于昆德拉的文本,以大历史为背景,深入收集与昆德拉相关的资料(如“与昆德拉有直接交往的作家、翻译家、评论家提供的一些公开的和迄今尚未发表的资料与谈话内容”),结合专业的文学评述,试着揭开昆德拉生平的冰山一角。用这样的写法,布里埃将昆德拉一生中的几个大事件串连起来,较为全面地勾勒出昆德拉的人生历程。但你如果认为这本书到此为止,那就大错特错了——事实上,除了昆德拉这一研究对象,布里埃还探讨了一系列问题:政治的、历史的、文化的、现代性的……其中不乏深刻的洞见。对这些问题的追问,会促使你按下整体思维的按钮,积极地参与到思考的互动中。在我看来,这样的阅读体验再美妙不过了。当然,在这本书中,昆德拉的作品是所有问题的出发点;对昆德拉的兴趣,也是我翻开这本书的初衷。所以我还是愿意回到昆德拉本身,来捋一捋我的阅读收获。

布里埃用不同的短语来结构本书的目录,如“抒情年代”“反抒情年代”“悲剧与喜剧”“远居他乡”“对存在的思考”等。这些短语和昆德拉的生平息息相关,也是其作品的关键词。在诸多短语的提示下,昆德拉的人生/作品线索更加清晰。每一个短语(即每一章),布里埃都谈得很细;其中,存在、性、跨语言、复调等,是昆德拉研究中常被关注的点。而我想谈的,则集中在抒情/反抒情、“不可能的回归”、“一个反现代的现代人”几个点上。

先来谈抒情与反抒情。昆德拉早年写诗,在1953年出版了自己的第一部诗集《人,这座广阔的花园》,彼时他还不满24周岁。此后,他还出版并翻译过一些诗集,却在1963年放弃了诗歌写作。与诗歌的告别,是昆德拉写作生涯中的一个大事件。我看到,而立之年的昆德拉,也在这一举措中挥别了青春。正因如此,许多人会把《生活在别处》与昆德拉的生平联系起来,认为书中的男主人公——青年诗人雅罗米尔,就有昆德拉本人的影子。对此,昆德拉是否认的。他竭力否认的,还有他作品中的政治意识。这样一来,有意思的点出现了:诗歌通常被认为是抒情的文学,昆德拉放弃诗歌,意味着放弃了抒情,也放弃了政治。在他那里,诗、抒情、政治,三者之间有着秘密的等号。那么,昆德拉真的是反对诗吗?我看未必。虽然诗歌不再从他的笔端流出,但推动着他进行创作的,仍然是神秘的诗性;他小说中的语言表述,也常常具有诗的意味和美感。讲故事的冲动会催生小说,讲述冲动又从何而来呢?从情而来。海德格尔在《林中路》里指出,“一切艺术本质上都是诗”。所以,昆德拉只能在狭义的层面上反对诗和抒情,在更广义的层面上,他的反对是不成立的。在这一问题上,昆德拉显示出了自身的矛盾性。一个对写作有着极高的要求,不懈地追求着“清晰而醒悟的目光”的作家,居然也会自相矛盾?其实,只要联系昆德拉的处境,我们就不难理解这种矛盾。从1929年出生于捷克布尔诺,到1975年移居法国,中间46年的时间,昆德拉都生活在一个非常态的环境中;极度意识形态化的环境,使作家产生了摆脱意识形态化的强烈诉求,这一诉求落实到写作中,就是对政治/泛政治的全面规避。昆德拉再三强调,“我压根不把描绘‘时代画卷’放在心上”、“我是小说家”。言下之意,他的写作只在绝对的纯文学框架内,与政治无关。然而,反对意识形态化/政治化又何尝不是一种政治立场呢?正是在这一矛盾性中,而立之年的昆德拉放弃了诗的抒情,“如果有人迈不出这一步,一生都是抒情诗人——而且仅仅如此——那我便会感到不寒而栗”;同时,他延续了小说的抒情(这一点,恐怕他自己都没意识到,或者意识到了却不愿意承认),在他克制而精确的小说语言中,依然有情流淌:他对人类处境的关照,就是“情”的最好体现。

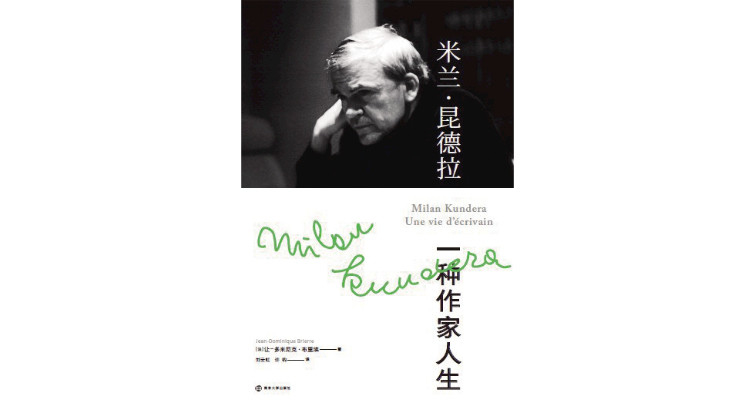

《米兰·昆德拉:一种作家人生》,作者:(法)让–多米尼克·布里埃,译者:刘云虹 许钧,版本:雅众文化|南京大学出版社 2021年2月

2.一个反现代的现代人

再来谈“不可能的回归”、“一个反现代的现代人”。这两个短语都包含某种悖论,因其逻辑上的矛盾性,呈现出一种反讽的意味。(而反讽,正是昆德拉小说最重要的标志之一。)昆德拉承认,移居国外是其个人生涯中最具决定性的事件。这件事从头到尾,其实并没有什么悲壮感,至少表面看来如此。1975年,昆德拉接受了法国雷恩第二大学的聘任邀请,“与妻子薇拉一起完全合法地离开捷克斯洛伐克”。1981年,他被正式授予法国国籍,对此他表示:“法国已经成为我的书的祖国。因此,在某种意义上,我追随了我的书的道路。”历史并非一成不变,2019年,昆德拉又重获了捷克公民身份。从某种程度上说,昆德拉“回归”了,至少在政治身份上是如此。但从文学角度讲,昆德拉的“回归”并不是同步的,或许将来也不会同步。他拒绝把自己用法语写的书翻译回捷克语。布里埃说,这一举动“在捷克共和国往往被看作任性,或者某种傲慢的表示,有损于他的形象。众人被辜负的仰慕往往会被一种强烈的怨恨所取代”。昆德拉为何不愿意“文学回归”呢?这个问题值得深思。

至于“一个反现代的现代人”,就更是昆德拉的生动写照了,这也正是他对自己的定位。从小说的角度来说,昆德拉是极其“现代”的:他借鉴了音乐的形式,把复调结构运用得炉火纯青;他极大地拉伸了反讽的张力,将镜子这一道具玩出了魔术感;他还擅长心理描写、哲理议论。在他的小说中,我深深地体会到小说这一文体的魅力。但是,这并不意味着昆德拉是拥护现代性的,他对kitsch(本书中翻译为“媚俗”,但我此前已习惯了“刻奇”这一译法)尤其警惕。现代社会,刻奇无处不在,昆德拉将之视为“遮蔽世界真相和复杂性的屏风”;就个体而言,刻奇也使人遗忘存在,远离生命的本质。刻奇与现代传媒极其登对,昆德拉毫不留情地说:“传媒的精神与文化的精神是相悖的,至少对现代欧洲所认可的文化是如此:文化基于个人,而传媒导向单一化;文化照亮事物的复杂性,而传媒使事物简单化;文化只是一种长久的拷问,传媒则快速回答一切;文化是记忆的守护神,传媒则是时下新闻的追逐者。”这一态度,恰好解释了他远离媒体、拒绝抛头露面,只以作品说话的原因。可是,在一个被传媒包围的社会,作品的传播也需要传媒的力量,从这一点上,我们依然能看出昆德拉的矛盾性。阿兰·芬基尔克劳一针见血地指出了昆德拉观点中的悖论性:“这个将幽默置于他作品中心的人,同时是完全绝望的。……现代性在他看来是完全毁灭性的。”

矛盾与悖论,再一次向我强调了现代小说的独特性:比起解决问题来说,小说更偏爱抛出问题。笔至此处,我不禁又陷入沉思:文学的意义今安在?文学固然在发现问题、提出问题,可是,在整个社会结构中,又有几人认真对待这些问题呢?我再一次求问昆德拉,他的回答是:“我们早已明白不再可能推翻这个世界,重塑它,阻挡它不幸地向前奔跑。唯有一种可能的抵抗:不要对它太认真。”这是终极的解答吗?按照昆德拉式的反讽和悖论思维,我想这未必就是。

与昆德拉的作品一样,这本《米兰·昆德拉:一种作家人生》也向我抛出了问题。阅读此书,让我不断反思自己对昆德拉的理解到底有多深,我意识到,也许我既有的理解只是冰山一角。在卡夫卡式的城堡里,持续的怀疑推动着我一次次地重建认知,又一次次地陷入下一个问题。自然,这就是文学的魅力所在。至少在我这里,这本传记已经达到了它想要的效果。