许多年过去,汪曾祺也变成了中小学生心中“我们家的老头儿”

关于作家的纪念活动,常常如飞鸿踏雪泥,唤醒了许多人的记忆和感念。汪曾祺先生诞辰一百周年,又为作家苏北留下了哪些观察与新忆?

01

三个小汪迷

去年是汪曾祺先生诞辰一百周年,我参加了一些纪念活动。在活动现场,遇到三个小汪迷,挺有意思,似可一记。

在深圳龙岗的《汪曾祺别集》分享会上,有一个小读者。她直直坐在第三排的中间,圆圆的脸上,戴一副眼镜。她的目光似常和我对视,于是我递过话筒问她:你读过汪曾祺的什么作品?小姑娘站起来,不慌不急地说,我非常喜欢汪曾祺写的东西。他能把汉语写得那么美,充满了中国文化的魅力。就这两句话,出自一个女孩之口,我有点吃惊。我问她几年级了?她说六年级。之后她又说:“我要是能有这样一位父亲就好了。用现在流行语说,最好能有‘一打’。”

台上台下都笑了起来。

她又说,我辅导邻居家初一的孩子作文时,看到过一本《我们家的老头儿汪曾祺》,也非常喜欢。六年级给初一辅导作文?这个机灵的丫头让我们惊奇。

也是在深圳书城的活动上,分享已快结束,第一排的一个男生,跑到台上接过话简,又跑回原地,这时他的脸已经像关公一样通红,他拿着话筒想说话,憋了半天,还是一句话没有说出来。我对他说,不急,慢慢说。他急着要掏手机,手机上可能记了。可是他紧张得连手机也掏不出来,他就这样拿着话筒,结结巴巴,一句话也没有说出,只是重复地说:我太紧张了。这个瘦长的、并不高大的青年,他那么腼腆,简直害羞极了。他就那么拿着话筒站着,又不想放弃,他憋了半天,最后终于憋出一句话来:“汪曾祺那么温暖,他是怎么哄女孩子的?”

这个孩子刚到深圳两个月,他才23岁。他似乎失恋了。

在苏州大学,我做过一场《今天我们如何读汪曾祺》的报告。报告结束,有许多听众上来交流,一个苏大老师走上来合影,这时一个女生在边上,说她也要和我照个相。照完相她对我说:“我非常喜欢读汪先生的作品,中学时有一阵我情绪低落,就看汪曾祺的书,他的《徙》给我印象太深了,我到现在都能背出其中的许多段落。高雪死后,汪曾祺写道,‘墓草萋萋,落照昏黄,歌声犹在,斯人邈矣。’写得多美!”

她背诵这一段的时候,我脑子高速运转,想她背的这段在小说的什么地方,可是我这个“资深”汪迷,磕磕巴巴,也没能跟上她的节奏。

这个女生我忘了留她的手机或者微信,她长得十分清秀小巧。我知道她是扬州人。

02

梦见汪曾祺先生

丰子恺 画

五更头醒了一次,天气清寒,于是又上床靠了一会儿。没想又迷迷糊糊睡着了,梦见汪曾祺先生,那么清晰。

去了个地方,已经好几天了,也不知是个什么活动。活动完了往回走,是三个人,汪先生、我,另一个好像是龙冬。走到一个悬崖边,半边是山,半边是溪。这个山口已走了好几回,刚要转过一个山口,汪先生忽然一跳(他穿着米色风衣),一把就将悬崖壁上挂着的一个金黄的癞葡萄给拽了下来,抓在手上。那个癞葡萄极大,形状像一个农家忘了摘的(或留着做种的)大丝瓜一样,只是颜色是金黄的。纯正的金黄,泛着光。

汪先生挺得意,就将那个大癞葡萄在手中提着,走时随膀子一甩一甩。

我说,你是前几次从这过就注意到了吧。

汪先生得意:当然,我一直就留意它了。

悬崖上非常光滑,癞葡萄的藤蔓贴着悬崖的缝隙攀爬,蔓和叶都枯黄了,只有这一个大癞葡萄挂在空空的崖壁上,金黄的一个大瓜。

我心里有点酸酸的,来回走了好几遍,自己的观察生活能力哪去了?

一个美,又给汪先生发现了。

边上站着的龙冬,他一直在笑。

八大白阳相视笑 / 汪曾祺 画

汪先生得意地甩着手中的那个金黄的瓜(癞葡萄),忽然脚下一滑,一个趔趄,一屁股摔了下来。跌倒了。

把我和龙冬吓了一跳,赶紧过去蹲在身边。汪先生半躺在地上,几缕灰白的头发滑到额上,一只膀子斜托在地面。我说,赶紧起来吧!我扶你起来。

于是我一手扶住他的腰,一手托住他的脖子,一用力(他还挺沉),给托起来一些,汪先生忽然大叫:

“啊哟啊哟……”

我们吓了一大跳,一看,不知是脖子还是腰那儿扭了。这事可大了。

我不敢动,龙冬也蹲在一边。

就这样扶着腰托着头,与汪先生那么近。

过了好一会儿,汪先生说,再慢慢起来看看。

这一次我们更加小心,慢慢用力,终于汪先生坐了起来;再一会儿,站起来了。

他左右甩甩胳膊(那个大癞葡萄刚才跌跤时被甩了老远),又动动脖子。咦!没啥情况。他又撂撂腿,扭扭腰。一切正常。他又轻轻地蹦了两下。很轻松的,没事。我们都挺高兴。

清晨梦见汪先生,恍恍惚惚的,但那么清晰。

先生去世已二十三年了,他仿佛还活着。

《百年曾祺:1920—2020》藏书票

稿件编辑:何晶 ;新媒体编辑:郑周明

配图:历史资料、出版书影

2021·文学报40周年·订阅有礼

订阅2021年全年报纸,截图发公号后台,随机赠送40周年文创一份。

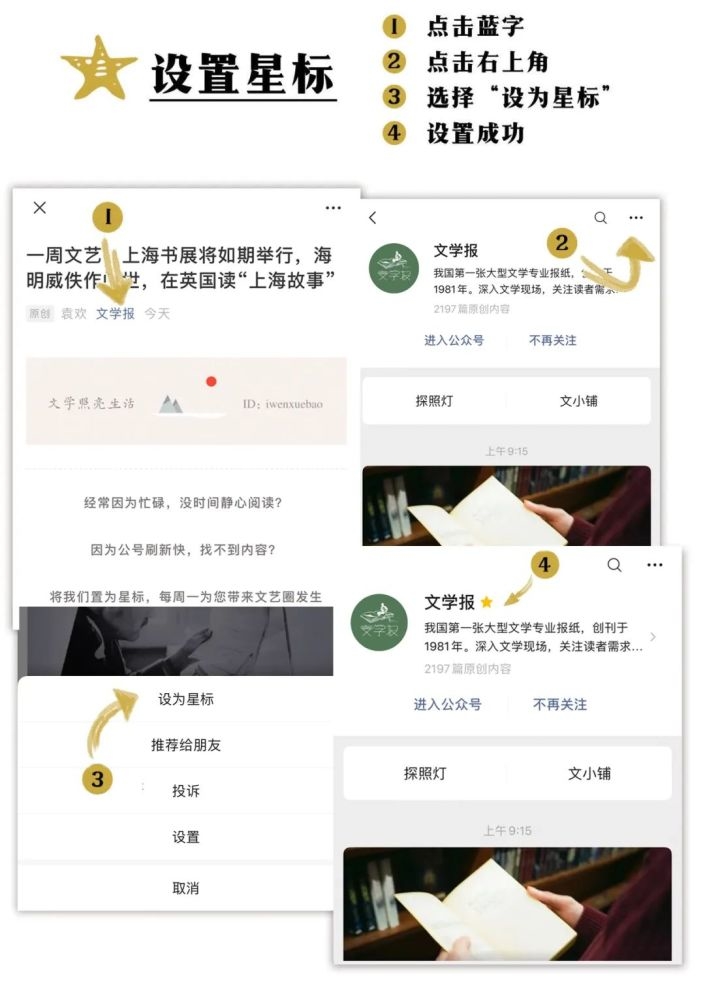

每天准时与我们遇见的小提示: