周有光、黄苗子、杨宪益,均龄102岁的三位文化宿将,书信里怎么个幽默法

解放日报《朝花周刊》的微信公众号朝花时文推送我撰写的《见字如晤,抚笺思人》(此为报纸标题)一文后,我信手转发到朋友圈。酒友、八四老翁苏先生点赞后对我说,你写了三个好玩的“半边天”老太太,也应该写三个有趣的比我们还老的老先生(他原话是“老头”),女男平等嘛。言之有理,我即从笺稿乱叠的案头挑出三位老先生:周有光、黄苗子和杨宪益。他们三位有几个共同特点:长寿,均龄一百零二岁;幽默,说起话来自己一本正经,却逗你捧腹、喷饭;再就是都曾是为世人所尊敬之文人。本文不言其他,专谈幽默。

周有光:文字使文明区别于野蛮

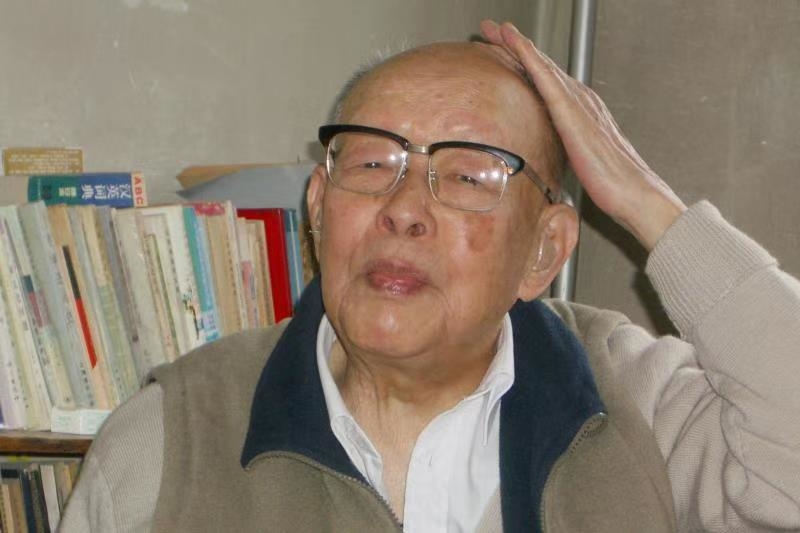

周有光(作者摄)

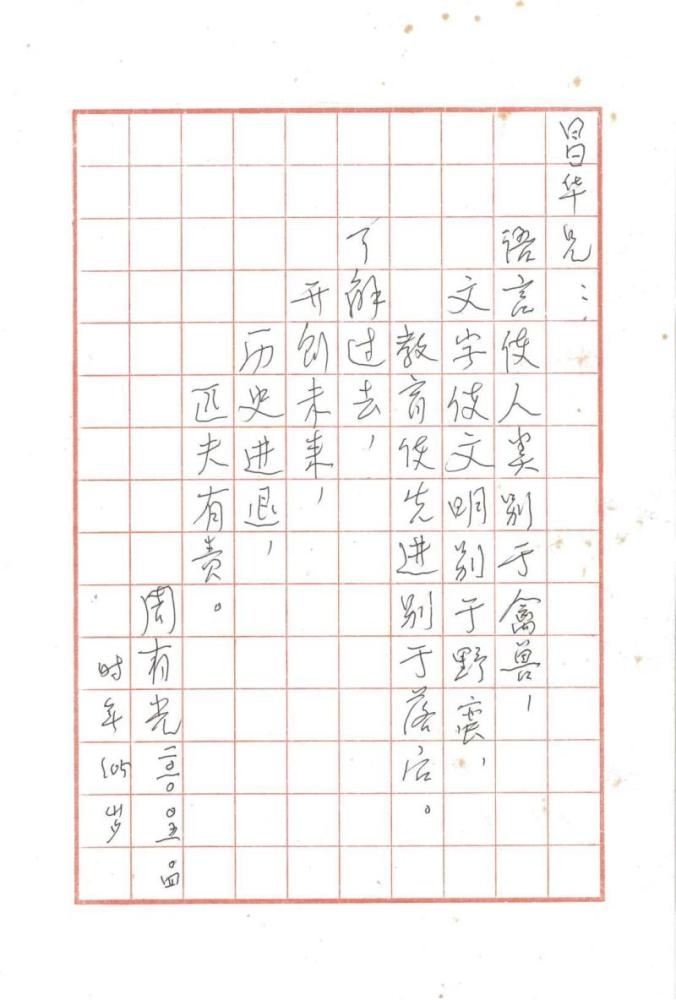

我与周有光先生过从十五年,未通过一次电话(他耳聋),信也只有八通,尚不足其夫人张允和给我的信之半数。允和健在时,周有光给我只写过一封信。他的信千篇一律,都是老式四通打字机打印的,只有一通是手写。说来有趣,2010年我想编一本自己收藏的“名家翰墨”,陡然发现没有老寿星的墨宝,于是我设计了一个“圈套”,着意给他邮去一张红方格笺纸,请他下次回信写在这张纸上,旋有这封2010年5月4日的手写信。此信内容独特,是他自创的格言式警句,写法别致,分行书写,楼梯式,忽高忽低,忽前忽后,把一叶笺纸写得满满当当,全文是:“语言使人类区别于禽兽,文字使文明区别于野蛮,教育使先进区别于落后。了解过去,开创未来,匹夫有责。”十分有趣的是,落款还署上他的时年“一百零五岁”。

周有光说“匹夫有责”,那绝不是世俗所云、嘴上说说的那种,我们可从他晚年的作品《百岁新稿》《拾贝集》《朝闻道集》中读出。他对教育,尤对青少年的成长十分关心。

周有光给作者的信

周有光的赐信内容多谈书稿,偶及生活。2003年的那封,谈张允和的《昆曲日记》出版,很有故事。他本想该书在我社出版,社里未通过。不得已,我“走偏锋”,想请周有光以个人名义给省里某人写封信,说点希望给予“关注”之类的话。他马上让允和给我打电话,先是鸣谢,然后直说:“此事万万不可,宁可不出。”2013年周有光茶寿,我请毛乐耕撰嵌名联以贺,联为:“有恒有道有灵慧,光国光宗光学坛。”联语由邵燕祥书写,我寄周有光,他很高兴,特地让儿子周晓平打电话来感谢。朋友们都说,这副对联是对周有光“有光一生,一生有光”的经典概括。

周有光幽默。他曾是全国政协委员,二十世纪五十年代,政协请委员们看戏,他带了只象牙望远镜,不时套在眼睛边看热闹,逗得邻座眼馋,不厌其烦地向他借观。中场休息时,大家都把目光聚焦在这位邻座身上。事后,他问朋友那位是谁,朋友说是溥仪。周有光不动声色地说了一句:“早知道他是皇上,我就进贡给他了。”周有光自言他有“多语症”,某年单位有人戏出上联征下联,上联是:“伊凡彼得斯大林。”周有光不假思索抢答:“秦皇汉武毛泽东。”就是因为嘴快,他被送到遥远的宁夏平罗边陲“修地球”。某日,他在田中干活,天上群鸟飞过,一坨鸟粪正砸在他的脑门,他伸手一摸,一手“黄金”,他又嘴快,哈哈大笑:“中奖了!”

2004年,周有光大病了一场,他以为大限已到,孰料又“活”了过来。我看望他时,他对我说:“佛家讲,和尚活到九十九岁时死去,叫圆寂,功德圆满了;而我的功德还不圆满,被阎王打发回来了。”最终,他以一百一十二岁高龄,荣登中国当代文化名人享寿之最。

黄苗子:死后只挂半身像

黄苗子

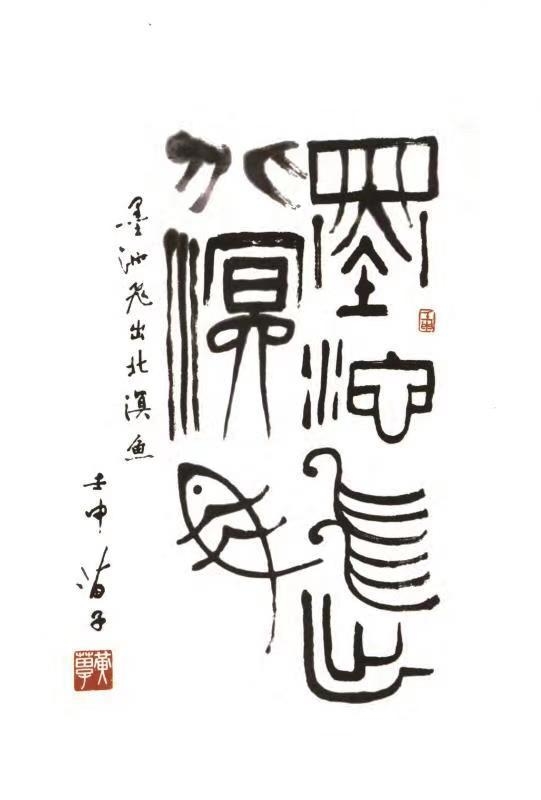

苗子、郁风先生给我的信署名往往连在一起,而苗子单独署名的仅有1993年我们初识时一通:“祖光兄十月三十日大札,近始收到。现将写就拙作寄上,请收。承嘱落上款写贵书《中国近现代名人手迹》,因涉个人标榜(冒充名人)。所以只写了贵社的上款,请谅。”那是我为编书之需向他求墨的。他写的是亦书亦画的“墨池飞出北溟鱼”。我请他题上款“中国近现代名人手迹”,他坚决不肯。云:涉嫌“冒充名人”。

黄苗子书法:墨池飞出北溟鱼

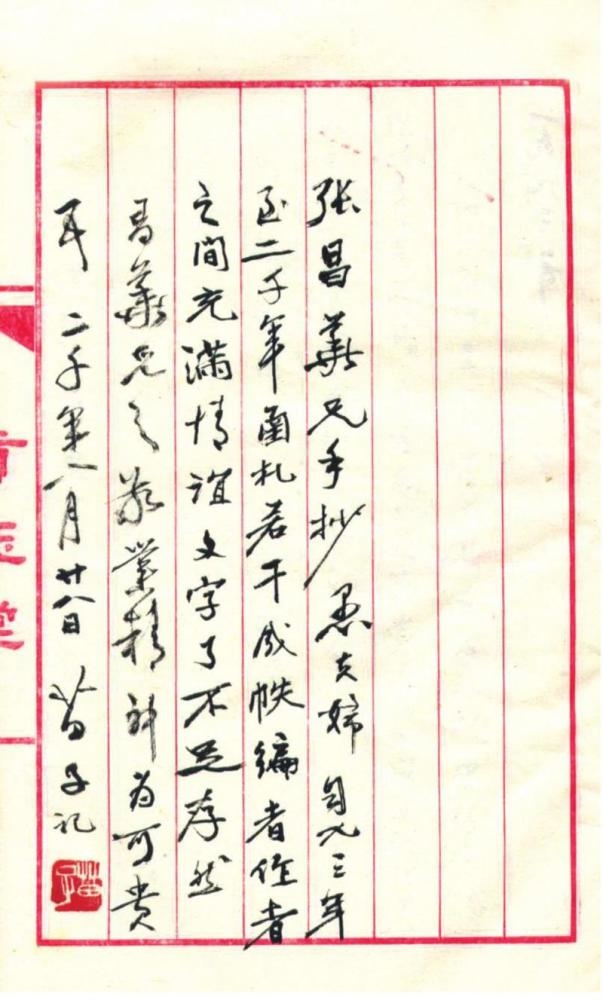

新千年进京,我拜访苗子、郁风,把他们夫妇给我的三十通信抄在一册线装的宣纸本上,另做了一个副本送他。苗子见了很高兴,当即挥毫在我的抄本扉页上写道:“张昌华兄抄愚夫妇自九三年至二千年函扎若干成帙,编者作者之间充满情谊文字本不足为存,然昌华兄之敬业精神鲜为可贵也。”

苗子幽默,他曾对我说,他与郁风是一人一把号,各吹各的调,但在我为他们夫妇编的散文合集《陌上花》序中说:“从前有人说过,文章是自己的好,老婆是人家的好。我想把这话略改一下,‘文章是老婆的好,老婆是自己的好——除非吵架的时候’。”他还建议这套丛书名叫《老公母俩》或《夫妻老婆店》。

我曾有幸读到他们旅居澳洲时,郁风署名写给一友人的信,谈家居生活,极富情趣。摘录如下:

……其实他(苗子,编者)也只须从明天起洗三天碗。因为我们家五口人,向来是媳妇小林做饭,我和孙女隔一天轮流洗碗,大威有时当大师傅掌勺。因为馋,爱做菜多搁油多搁作料。小林给他当下手,唯独老太爷向来吃完饭抹抹嘴就去看电视,明天开始他就不能不洗碗了。但只须洗三天,第四天fafa就驾到,当然是我做饭,她洗碗,或者她做饭我洗碗,又没他什么事了。如果你们俩来了多热闹,小妹一定很会做菜。咱们也训练你二哥和苗子轮流洗碗。

好了,晚安!明早如果苗子起得早,就由他写满下面三行吧。

郁风 十一月十二日晚

信末是苗子的“补述”:“老太太十分照顾,只留下三行让我写。因为怕我拖长了,小威他们走时,信带不出去。在这里环境当然好,但也忙忙碌碌,没有什么休息,这个那个的,烦人。好了,这是第四行,他们要动身了,再谢!苗子十三日上午六时三刻。”

黄苗子信笺

苗子的幽默散文名篇是《遗嘱》:他与生前好友相约,趁活着的时候,约定某日,各人带上为对方所做的挽联或漫画,大家掏出来互赏,以此为乐。大概他曾为住房困扰过,《遗嘱》中令家人“用空玻璃瓶做‘寝宫’”,又说告别仪式时“主张约几位亲友,由一位长者主持,肃立马桶边,默哀毕,把骨灰倒进马桶,长者扳动水箱把手,礼毕而散。”他似言犹未尽,又立《后遗嘱》,嘱“六不”:不发讣闻,不念悼词,不买骨灰盒,不留骨灰,不开追悼会,不在家里挂遗像。他还自我调侃一番:说他生前个子矮,死后只挂半身像,让人家看不出他是个矬子!

杨宪益:不甘寂寞,自作风流

杨益宪读本文作者写的有关他的文章(赵蘅摄)

我结识杨宪益先生很晚,因先生业翻译,我们无书稿往来。我退休后,写“文化名人背影”系列时才对他发生兴趣,广泛搜罗他的资料,地上的,“地下”的,大陆的,海外的,兼收并蓄,为他与夫人戴乃迭各写了一篇。此前,我曾冒昧地给杨宪益写过一信求教,没有回复。不过,当我将二万言的《杨宪益的百年流水》写好后,托赵蘅兄转请他审正,先生认真审读文稿,纠正若干史实舛误。后托人带给我一信,我打开一看,只有五个字:“昌华兄,谢谢。”个中滋味,唯他我两知。据赵蘅说,舅舅饶有兴味地读了这篇文章,还说:“这个张昌华怎么找到这么多资料,好多事情我自己都忘了。”

杨宪益自言“散淡的人”,以中译英享誉业界,自谓“卅载辛勤真译匠,半生漂泊假洋人”。他的一生,曾以诗酒名噪中外。1972年,杨宪益平反归来,酒后写了一首《狂言》:“兴来纵酒发狂言,历经风霜锷未残。大跃进中易翘尾,桃花源里可耕田?老夫不怕重回狱,诸子何忧再变天。好乘东风策群力,匪帮余孽要全歼。”从此,他诗情勃发,专写打油诗,类似时下坊间流传的“段子”。他在丁聪为其作漫画像旁打油曰:“少小欠风流,而今糟老头。学成半瓶醋,诗打一缸油。”出入杨氏“油坊”的常有吴祖光、苗子、王世襄、范用和邵燕祥等,与其饮酒唱和。吴祖光曾赠联:“毕竟百年都是梦,何如一醉便成仙。”杨宪益戏答:“一向烟民常短命,从来酒鬼怕成仙。”他认为成仙后在天上飘来飘去,无酒可喝,何乐之有?不如刻下“对酒当歌”。又一次,杨宪益与苗子唱和,撰了一联:“久无金屋藏娇念,幸有银翘解毒丸。”启功夸他写得真不赖。于是乎,有好事者将他星散于新朋旧雨中的打油诗,搜罗结集出版,冠名《银翘集》(福建教育出版社,2007年8月版。本文所引杨诗,均出于此)。杨宪益是酒仙下凡,十岁便染唇开戒,用今人的话说是“遗传”。他生于簪缨之家,祖父杨士燮翰林出身,不愿做官,自号“三壶太守”,即烟壶、酒壶和尿壶。

杨宪益由开戒到贪杯,一发而不可收。他请访客喝酒,客人说不会,他觉得扫兴:“那一个人喝多没意思。”没意思,他也喝!晚年,他孤身一人,已患病在身,仍要喝酒。某年过生日,大家吃蛋糕,他要喝酒。妹妹杨苡心疼他,问:“还喝啊?”他回答:“不喝不行。”他还劝大家一起喝。倒酒时,妹妹杨苡一个劲劝阻:“好啦,好啦!”而他非斟满杯不可。2002年岁末,范用请客,带一瓶五粮液和一瓶威士忌。同桌都不胜酒力,两瓶酒几乎让他一人包了。赵蘅与他通话时,他的舌头都打结了。赵蘅问他为什么要这样,杨宪益振振有词:“他们谁都不喝,都打开了,带不走。”赵蘅感慨地说:“酒成了舅舅生命的一部分。”

杨宪益品酒的名句是:“民以食为天,我唯酒无量。”因此,打油诗中关于酒的佳句迭出:“何当过敝庐,喝它三两斗!”多气派;“岁暮无聊常醉酒,风寒不耐久蹲坑。”多无聊;“歪风邪气几时休,饮酒焉能解百忧?”多无奈!他的代表作《祝酒辞》写道:“常言舍命陪君子,莫道轻生不丈夫。值此良宵须尽醉,世间难得是糊涂。”相映成趣,耐人寻味的是《谢酒辞》:“休道舍命陪君子,莫言轻生亦丈夫。值此良宵虽尽兴,从来大事不糊涂。”诗因酒发,酒助诗兴,一如锦上添花,连他的中文自传也冠名《漏船载酒忆当年》。苗子戏称他是“现代刘伶”,说他的诗是在酒缸里“泡”出来的,连标点都有酒味。于是世人便奉杨宪益为诗酒风流的名士。诗酒风流者千万,传世名士者几何?乏魏晋风骨者,可乎?

对王世襄的赠句:“从来圣贤皆寂寞,是真名士自风流。”杨宪益幽默地批注:“难比圣贤,冒充名士;不甘寂寞,自作风流。”

很遗憾,二十世纪末我跑北京比上菜场还勤,却没有拜访过杨宪益。他临终住院的日子,我想去看他。他托赵蘅传话,不想见。据赵蘅后来告诉我,舅舅不愿以插管子,挂吊瓶的形象见客。

杨宪益生前我没有为他出过书,离世八年后,我为他编了本《杨宪益诗文》,纳入商务印书馆的《流金文丛》出版。