穿过乱世硝烟,人间犹是四月天|梁思成诞辰120周年

如果一个人是一座建筑,梁柱就是他的骨架,墙壁就是他的肌肤,双脚留下的足印,犹如建筑的地基,双眼如同窗户,敞开将四面八方尽收眼底。有的人是高楼大厦,有的人是低矮平房,有的人是华美的宫殿,而有的人则是简朴的茅庐。

一座城市,正是由人和建筑组成。人有生老病死,建筑有兴废颓毁,城市也因此历经兴衰。人的命运与建筑的命运,城市的命运生息攸关。而在时代的浪潮中,无论是人、建筑,还是城市,都将接受冲刷淘洗,唯有经历过一切的人,才有资格审视命运给自己留下了怎样的印记。

今年的4月20日,是梁思成诞辰120周年,回望过去的两个甲子。梁思成的一生,似乎从一开始就印证了上面的譬喻。作为20世纪最富传奇色彩的建筑学家,无论是他的学术生涯,还是情感经历,都已久被时代反复洗刷,留到今天的,哪怕只是趣闻轶事,都会被当做屑金碎玉仔细珍藏。

如果梁思成是一座建筑,毫无疑问,他应该是一座让人仰之弥高的汉唐殿堂。但就像每一座殿堂,总要建在合适的城市中,才能向万方敬慕者彰显它的荣光。但当我们考察梁思成的一生时,却发现时代似乎并未给他这座崇高华堂以合适建造的地基。二十世纪初传统与现代的剧烈冲突如天人交战,战争与革命接踵而至如惊涛拍岸,美好的理想被无情击碎,辗转流离成为生活的常态。但纵然如此,我们也能感受到,即使命运如无根浮萍,他还是从未放弃执着的信念和内心的期望。他所行经驻留的每一座城市,都留下了他打下的地基。

时代越是将他抛向盐碱沙地、泥滩沼泽,就越能彰显出这位出色的建筑大师,如何在他内心的城市中构建起理想的殿堂。

本文出自《新京报·书评周刊》4月16日专题《思城:梁思成的命运之城》。

撰文 | 李夏恩

刻印:一个北京,两座城市

1920年代的老北京,图片出自孙福熙著《北京乎》,开明书店,1927年版。

北京,元明清三代的帝都,恢弘壮丽的宫殿屹立在中轴线之上,红墙高耸,金瓦辉煌,满足一个人最雄伟的梦想。而在玉带般的御河岸边,杨柳婀娜依依,远眺青砖灰瓦,翩连阡陌,哼着京腔唱词的老北京人遛着他们笼中千啼百啭的鸟儿。鸽子在空中交换着鸽哨悠长的问候,俯瞰着下方鳞次栉比的店铺,喧嚷的叫卖声声入耳。

这是一座由数百年历史积淀的城市,奇妙而精彩的故事,犹如落英红叶,随着岁月的流动,缓缓流入记忆的池塘,沉淀为这座城市从容内敛而又雄浑豪迈的精神气质。初来乍到者,或许会被它至高无上俯瞰天下的京师气象所震撼,但如果能在这里长久的生活,悠久的历史和深厚的文化,便会从蛛网四布的胡同街巷中,伸出它幽深的触角,俘获那些好奇而敏锐的心灵,将他们融入到北京庞大的身躯之中。

对梁思成来说,没有哪座城市,比北京更具有吸引力。它既是出发的起点,也是返程的归宿。

1913年,十二岁的梁思成第一次来到这座城市。他的父亲梁启超在紫禁城边的南长街买下了一座宽敞的四合院,十五年前,在距离这里不过数里的紫禁城中,慈禧太后发布懿旨,处决了与他一起参与变法的八名同志,砍头的菜市口刑场,距离这处四合院也不过数刻之遥。只要往前穿过几条胡同,便能抵达当年他躲避追捕藏匿的日本使馆。

父辈在这座城市中的印记,或许也会以某种特殊的形式传递给自己的子女。1915年,梁思成在父亲的安排下进入清华学校,他的同学称他为“一个又政治头脑的艺术家”。在1919年的五四运动中,梁思成是清华学生的小领袖之一。

但奇怪的是,梁思成似乎从未运用过他的政治天赋。父亲对他在国学上的督促和培养,只是被他用作未来中国建筑史研究的工具。1924年他赴美前往宾夕法尼亚大学,攻读的既非国际政治也非外交,而是建筑系。北京十一年的少年学习生活,一步步地将梁思成推向中国古代建筑研究这一毕生志业。但20世纪初北京政局的风云变幻,却似乎并未给他的人生留下太多的深刻的印记。

或许一件意外事故可以说明部分原因。1923年5月7日,梁思成和他的弟弟思永等人从西山清华园来到北京城里,参加国耻纪念日的示威游行。这场游行是为了铭记1915年的5月7日袁世凯政府签署的“二十一条”将山东半岛的权益从德国手中转让给日本这一奇耻大辱。由于这样的游行每年都会举行,而死去的袁世凯早已成为一个万众唾骂的对象,所以整场游行并无太大波澜。但就在临近中午,梁思成和弟弟思永骑着摩托车追赶游行队伍时,一辆疾驰而过的轿车突然撞向他们。思永被抛了出去,梁思成却被压在车下。

坐在车上的人是陆军中将金永炎,在撞完人之后,这两轿车疾驰而过。在次日写给长女梁思顺的信中,梁启超描述了事故发生的经过。压在摩托下的梁思成被仆人曹五抱回了家:

“出事后约莫二十多分钟,思成渐渐回转过来了,血色也有了。我去拉他的手,他使劲握着我不放,抱着亲我的脸,说道:‘爹爹啊,你的不孝顺的儿子,爹爹妈妈还没有完全把这身体交给我,我便把他毁坏了,你别要想我罢。’(又说)‘千万不可告诉妈妈’。又说:‘姐姐在那里,我怎样能见他?’”

梁思成在车祸后的话,几乎就是“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也”这一儒家孝道观念的现实表达。对一位在清华学校接受八年西方教育的叛逆期少年来说,这种完全传统孝悌之义的表达,多少有些不同寻常。这似乎证明,梁思成在内心底更认同中国传统式的孝悌伦理观念。而西方基于个人主义伦理的政治原则,并未得到他内心更深层的认同。自五四运动以来反抗旧式家庭伦理,打倒父权为口号的历次政治运动,必然与他的内心认同的伦理道德产生极大的冲突——梁思成是一个容纳西方文明的传统士大夫,而不会成为一个积极参与政治的西式公共知识分子。

这段少年时代的车祸经历,梁思成在成年后却很少主动谈起。但它给梁思成留下了一个终身的痕迹:由于股骨闭合性骨折和医生的处理不当,梁思成的右腿短了一截。不得不在鞋后跟加上一个小垫子才能更好的走路。

梁思成事故受伤后腿上打着石膏拍的照片。在此之前,梁思成是一个相当出色的运动健将。尽管事故造成他终生不得不跛着脚走路,但在未来的田野考察中,他还是努力克服了这一困难。

另一个经常被梁思成的传记作家所忽略的细节是,梁思成、思永兄弟并非这场车祸的唯二受害者。第二天,梁启超经过六部口时,“见一个死尸横陈,就是昨天下午汽车碰坏的人,至今还没殡殓,想起来真惊心动魄”。

比起这位无名遇害者,梁思成兄弟却因为是名门子弟,成为报刊一时竞相刊载的新闻人物。肇事者金永炎在强大的舆论压力下不得不亲自道歉,而他的上级总统黎元洪,也因为梁思成的母亲找上总统府来,只得“极力替赔一番不是”——北京这座城市,对梁思成和那位无名的受害者来说,并不是同一座城市。

古建:炽烈而浪漫的文化之恋

梁思成与林徽因,新婚燕尔的夫妻。

尽管梁思成很少谈起自己少年时代的北京生活,但这座城市对他来说定然印象深刻。1928年5月,梁思成和林徽因从美国留学归国,刚好遇到了一对年轻的美国夫妇查尔斯和芙瑞利·查尔德同行。在他们眼中,新婚燕尔的梁思成夫妇显得格外迷人醒目。火车抵达北京后,梁思成和林徽因即刻成为了这对美国夫妇忠实的导游:

“从景山到天坛,从玉泉塔到西山,参观了各式饭馆、戏院、街市、店铺,甚至一探梁老先生有围墙的私家花园,溜进叔叔阿姨的豪华宴会厅,会场设在养着小鸟,夏日花卉,有水池、树木的内院里。紫禁城里是一间又一间空荡寂静的房间和冷然无声的庭院。一切都呈现在眼前,夹杂着热切和殷勤。”

梁思成夫妇所表现出的热切和殷勤,与其说是全然出自中国人的好客传统,倒毋宁说是一种充满友善的自豪感。此时梁思成阔别北京已有四年之久,但这座城市的名声和细节仍然清晰如昨。查尔德夫妇也描述了梁思成与林徽因的性格,林徽因“感情丰沛,爱开玩笑,对任何事都很坚持,走到哪儿都惹人注目”,而梁思成则是“温文尔雅,有幽默感,神情愉快,对古代公共建筑、桥梁、城墙、店铺和民居的任其损坏或惨遭破坏,表示深恶痛疾。”

如果这对夫妇在多年后对新婚燕尔的梁思成夫妇的回忆可靠,那么梁思成在这次回到北京时,就已经表现出对中国古代建筑的深情挚意,以至于对这座古老城市中古代建筑遭到毁坏的行为愤懑不已。这种强烈的情感,究竟是在何时形成的?多年后,梁思成对他的朋友们曾谈起自己为何选择建筑这一行。

最初的原因,应该是因为爱情,梁思成在第一次拜访林徽因时,林就告诉他自己以后要学建筑。“我当时连建筑是什么还不知道,徽因告诉我,那是包括艺术和工程技术为一条的一门学科。因为我喜爱绘画,所以我也选择了建筑这个专业。”而随着研究的深入,一种强烈的民族情感开始灼烧着他的内心:

“在宾州学习时,看到欧洲各国对本国的古建筑已有系统的整理和研究,并写出本国的建筑史,唯独中国,我们这个东方古国,却没有自己的建筑史。当时西方学者尚未注意中国建筑的发展和技术。但我感到日本学术界已开始注意中国。如著名学者大村西崖、常盘大定、关野贞等,都对中国建筑艺术有一定的研究。我相信如果我们不整理自己的建筑史,那末早晚这块领地会被日本学术界所占领。作为一个中国建筑师,我不能容忍这样的事情发生。同时,我在学习西方建筑史的过程中,逐步认识到建筑是民族文化的结晶,也是民族文化的象征。我国有着灿烂的民族文化,怎么能没有建筑史?!”

因耻后于人而激发出的义愤,是梁思成投身中国古代建筑史的强烈动机,但在这种义愤激情波澜沸腾的表面之下,他的心底,还涌动着一股浪漫的潜流,这是一种对建筑之美和创造建筑文明的人性暗藏心底的赤诚爱恋。在他写于宾州大学留学期间的一篇讨论汉代三层楼陶制明器的论文中,他想象了一位住在这座陶楼上的可爱小姐:

“她一定曾经细心抚弄她的娇嫩盆花,并且摆在这个窗台上,或者她一定曾经心事重重地斜倚在窗边,默想着浪漫的白马王子,他可能有朝一日,自远方来请求她的父亲把女儿嫁给他。”

梁思成对中国古代建筑的情感,或许正如那位等待迎娶楼上公主的白马王子,想象着她的孤寂、哀怨,想象着她在期待自己的到来,迎娶她与自己共结连理,将她拥入自己的怀抱当中,融为一体。

梁思成在论文中描绘的汉代三层陶楼明器,藏于哈佛大学福格博物馆。

1928年梁思成与林徽因在北京的短暂停留,让这位海外四载的归国游子,再次感受到了中国古代建筑的强烈魅力。按照计划,梁思成以为自己会回到北京,在清华大学任教。但清华大学在提供一个建筑学教席上显得有些犹豫。而恰在此时,沈阳的东北大学筹备成立建筑系。比起清华大学的犹疑,东北大学的邀请则干脆许多。于是,梁启超在梁思成做出回答之前,抢先替他做出了决定:“东北大学更好一些,因为在那里开创一个建筑师事业的前景很好。他可以在那成立一家事务所,从小开始,慢慢做大”。

梁思成就这样与北京擦身而过。前往沈阳。东北大学的教职对梁思成夫妇来说,确实是个挑战,但也同样是个尝试。梁思成在东北大学的教学,在很大程度上培养出他一种清晰的、富有感染力的表达能力,能够将复杂的建筑术语和概念以一种简明清晰的方式阐明透彻。梁思成的开学第一课给许多学生留下了深刻印象:

“他转身在黑板上只一笔就勾画出了一只可爱的小狗,问我们这是什么?我们说是狗,他又在黑板上画了个与狗同等大小的小屋,问我们这是什么?我们说是狗窝。他点点头,又在狗旁边画了一个大的房子我们这是什么?我们说是房子。先生笑了,在黑板上写上‘尺度’两个字,然后说这就是尺度。”

东北大学的校区毗邻沈阳郊区的北陵。这座清代初年的陵寝,安葬着前清的两位开国之君努尔哈赤和皇太极。梁思成和林徽因将这里作为他第一次丈量古代建筑的试验田。之后在他全国各地测绘丈量古建的考察,都以此为起点。

1929年,梁思成和林徽因一起测量沈阳北陵的石兽。

梁思成在沈阳最意味深长的一件事,则是他试图保护沈阳漂亮的钟鼓楼。这两座始建于清初崇德二年(1637)年的古老建筑。在过去的三百年里,一直都是沈阳的地标性建筑。

每当晨昏击钟敲鼓之时,钟鼓之声便传遍沈阳的大街小巷。但盛气凌人的现代车轮,却对日复一日晨钟暮鼓的呢喃感到厌烦,日渐增加的人流与车流,也越来越将横在路口的钟鼓楼视为前进的障碍。1929年11月,沈阳市政公所呈报辽宁省政府,提请拆除鼓楼以利交通。闻听此讯的梁思成想将他抢救下来,他向主政官员说明了自己的理由:

“毁坏容易保护难。它们一旦消失就不能再恢复了。为什么你要选择把它毁掉呢?”

但对主政的官员们来说,毁坏与保护,拆除与恢复本就是一对反义词。既然已经做出了拆除毁坏的决定,就等于彻底否定了恢复保护的选项。除非眼光足够超前,不然不会有谁会逆料到这些被一个命令轻易抹除的古老建筑,有朝一日会成为世人追忆哀悼的珍宝。

沈阳鼓楼老照片,这座存在近三百年的地标性建筑已经荡然无存。

1931年7月25日,钟鼓楼被彻底拆除。一位名叫金梁的文士记录下了民间流传的一个歌谣:“钟鼓楼倒,白日鬼号。”一个半月后,“九一八事变”爆发,日军从西门直入,沈阳沦陷。梁思成在东北大学的教职生涯也宣告结束。他带着在东北大学积累的宝贵经验,回到北京。这里将为他提供施展拳脚的舞台。

意味深长的是,梁思成在沈阳的经历,多少像是一个预演。只是一如沈阳的那些官员无法逆料到被他们拆除的钟鼓楼,将在半个世纪后成为这座城市心头永久遗憾的伤痕,梁思成也无法预见自己在沈阳遭遇的一切,也将在北京这个更大的舞台上演。

“太太客厅”

1935年前后,梁思成在北京总布胡同三号家中。地点位于今北京市东城区北总布胡同24号院。2009年7月被拆除。

北京再度张开双臂拥抱这位擦身而过的游子,这一次,梁思成和林徽因决定留在这里。他们买下了北京东城根北总布胡同三号一座典型的四合院。梁思成的朋友费慰梅描述了这座优雅清净的小院:

“高高的墙里是一座封闭而宽敞的庭院,里面有个美丽的垂花门,一株海棠,两株马缨花。沿着院子,每一溜墙边一排平房罗列,屋顶铺灰瓦。平房与平房间有走廊,方砖墁地,廊顶铺的也是灰瓦。房间面向院子的那面是大片大片的门窗,镶嵌着精致的木格子。格子里糊了或挂着漂白的薄纸,让阳光花花泼洒进来,而外人却看不见里边。院子的北边有一道中央门廊通往客厅,这个厅比别的房间大些,坐北朝南。梁家把几个窗户宽敞的下层窗框上糊的纸卸下,换成了光溜溜的玻璃,这样视野范围扩大了些。大片玻璃窗将外面的花草风景延进屋里来,临冬时,寒冽冽的北京,又迎来一片温暖的阳光。每一片玻璃窗顶都悬着一卷纸帘,晚上可以放下来,室内室外顿成两个天地。”

尽管北伐战争结束后,首都从北京移到南京,失去了京师地位的北京也改称北平。但作为文化上的故都,北平的知识分子仍然可以安享优渥的生活。梁家雇了六七个佣人来维持这个五口之家的日常生活。尽管林徽因时常用谐趣的口气抱怨自己操持家务的苦恼和支使佣人的烦躁,有时也对梁思成埋首工作的迂讷轻加讥评,但这座小院里总是充满了欢声笑语。

女主人的机智和幽默让这里成了北平文人圈里著名的“太太的客厅”。总是缠在梁家的哲学家金岳霖、直率的政治学家张奚若、语出尖锐的法学家钱端升,以发掘殷墟而名著于世的考古学家李济、幽默机智的作家萧乾和腼腆的“乡下人”沈从文,以及知名社会学家陶孟和,都是这座太太客厅的座上宾。当林徽因在聚会上兴奋地讲话时,梁思成会在一旁叼着烟斗点头赞赏。

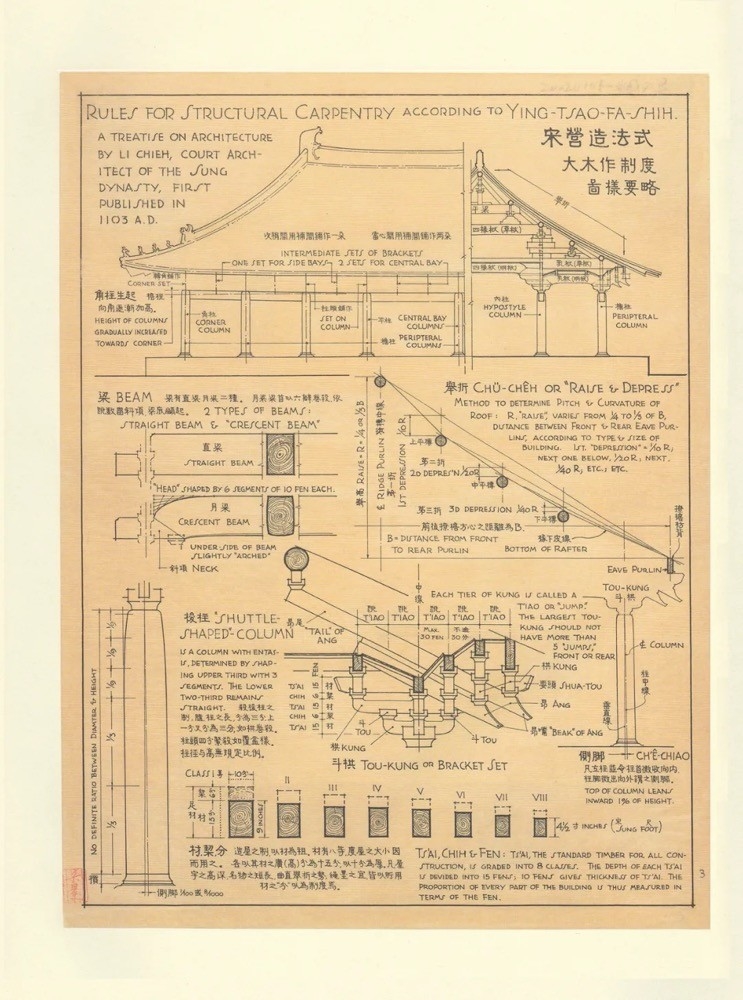

此时,梁思成也加入了一个足以让他为之投入全部精力奉献牺牲的民间学术机构——中国营造学社。营造学社的创始人朱启钤,在政府中历任要职,对中国古代建筑也充满了浓厚的兴趣,“中国营造学社”这个名字,就取自宋代建筑学家李诫撰著的建筑论著《营造法式》——多年前,梁启超也将同一部书送给自己的儿子,勉励他以此为切口,钻研中国古代建筑学。

梁思成手绘宋《营造法式》大木作制度图样要略。

从某种程度上说,营造学社这样纯学术的民间机构,只能诞生在当时的北平:它不能太商业化,也不能缺乏资金的运作;不能与权势靠得太近,但也不能完全没有权势的庇佑。有想象力的退休官员、充裕的资金,以及华北首屈一指的文化之都,这三个重要因素都推动着梁思成可以安心加入营造学社,领取一份优厚的报酬,运用学社丰厚的资源,开始学术研究。他从清代的《工程做法则例》入手,步步深入晦涩难解的宋代《营造法式》,对其进行解读。但仅仅是依靠文献逐字逐句的解读,并不能真正了解个中真谛。梁思成也像故宫中的老工匠求助,从这些亲身实践的老匠人口中,获取解答古代建筑学典籍秘密的钥匙。

但作为一位接受过西方建筑学训练的行动派,梁思成和林徽因的构想并不仅仅局限在文献之上。作为昔日的首都,北平四通八达的交通,为梁思成和林徽因提供了外出考察的便利条件。以北平为中心,他们可以走遍整个华北,去踏访考察那些可能留存于世的唐宋建筑。作为文化都会,图书馆和大学丰富的藏书,也可以为寻访古迹提供必要的线索。蓟县独乐寺、正定隆兴寺、山西应县木塔、赵州桥、赵城广胜寺以及给梁思成和林徽因学术生涯带来狂喜的五台山佛光寺唐代木构建筑,这些重要古迹的考察之旅,无不以北平为中心和起点。

作为文化古都的北平,本身悠久的历史也足够让人着迷。“一年来,我们在内地各处跑了些路,反倒和北平生疏了许多,近郊虽近,在我们心里却像远了一些”,1935年,梁思成在《营造学社汇刊》发表的《平郊建筑杂录》(下)对自己过去一年来忽视了北平郊外的古建而表示自责:

“一年半前所关怀的平郊胜迹,那许多美丽的塔影,城角,小楼,残碣于是全都淡淡的,委曲的在角落里初稿中尽睡着下去。”

他特意像之前平郊考察中被忽视的天宁塔赔罪,自己“因为急于辩证它的建造年代,我们竟不及提到塔之现状,其美丽处,如其隆重的权衡,淳和的色斑,及其他细部上许多意外的美点,不过无论如何天宁塔也绝不会因其建造时代之辈证实,而减损其本身任何的价值”——对这位古建筑学家来说,建筑本身的美感,甚至足以超越它所蕴含的学术价值。单纯好奇爱古的心灵,探访古迹路途所见的美景,本身就可以给辛苦的行者以一种“神异的快感和美感”。

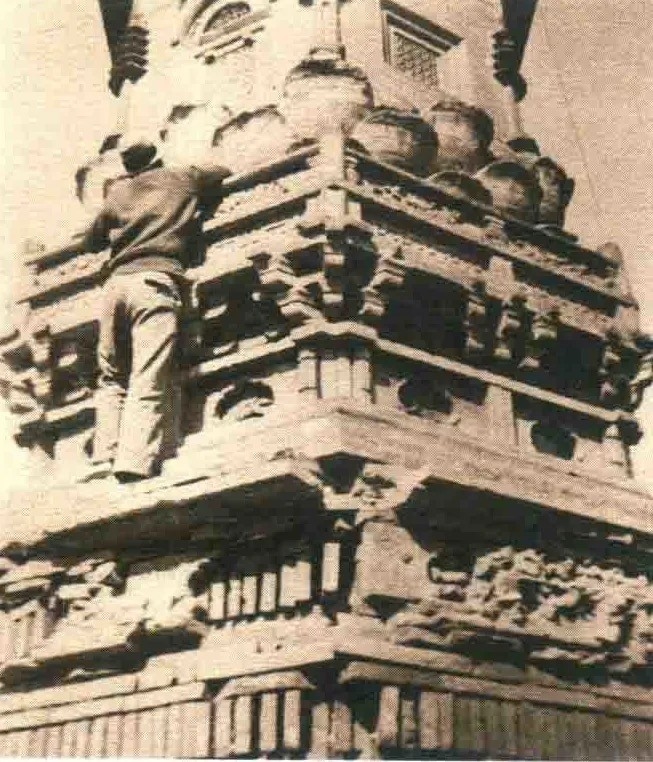

1936年,梁思成测绘天宁寺塔。

然而,这一切沐浴在和平阳光下优美的古代建筑,仅仅两年后,就将被浓黑的硝烟夺去优雅的神采。无可改变的现实与执着的信念之间,总是会横亘着一道难以跨越的鸿沟,任何试图在两者之间搭建桥梁的努力,都难免会在洒尽血汗泪水之后,归于空无,所留下的,唯有那些断石残砖掉落沟底时发出的一声长长的叹息。引领读者探索古建之美的导览者梁思成,也不得不拖家带口逃离这片被丑陋的战火肆虐侵蚀的城市。

逃难 轰炸 幸存

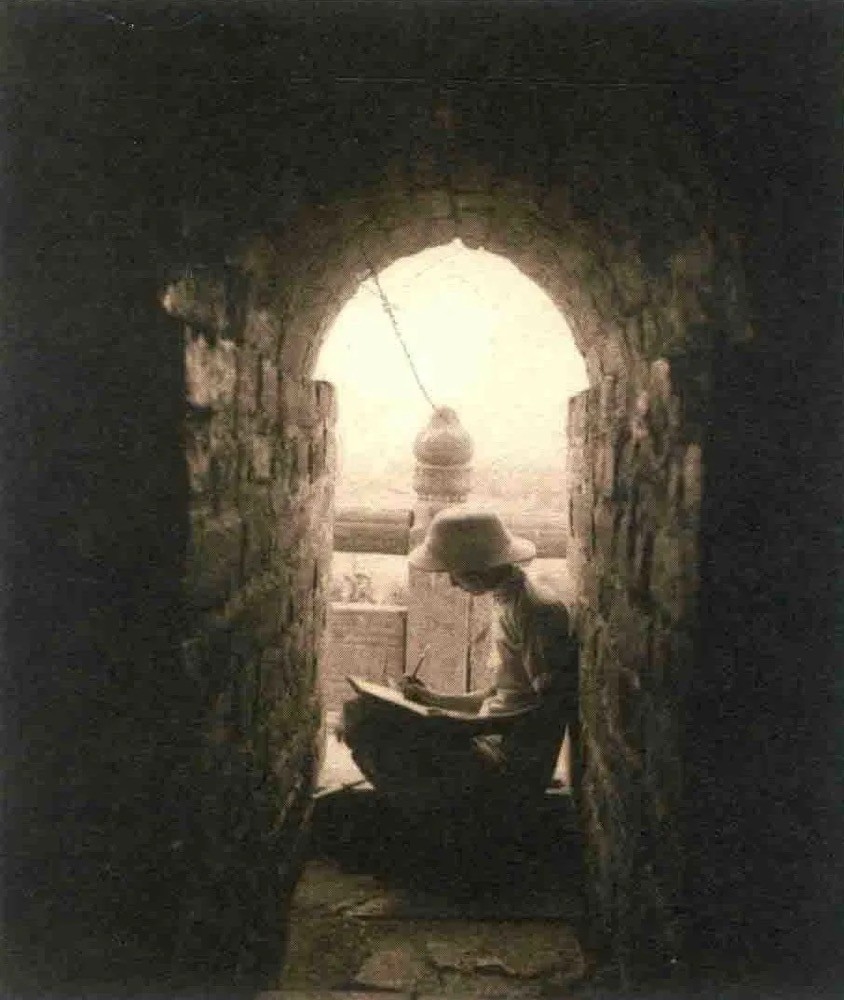

1936年,林徽因在山东滋阳县兴隆塔内测绘。

1937年9月5日凌晨6点,梁思成和林徽因匆忙叫醒随眼惺忪的两个孩子,摒挡行李,挈母将雏逃出沦入日军之手的北平,汇入庞大的难民人流之中。两年后,林徽因在一篇文章中,回忆起这段逃难经历时写道:

“热臭的人丛中,他记起他那时的困顿饥渴和狼狈,旋绕他头上的却是那真实倒如同幻象,幻象又成了真实的狂敌杀人的工具,敏捷而近代型的飞机:美丽得像鱼像鸟……这里黯然的一掬笑是必需的,因为同样的另外一个人懂得那原始的骤然唤起纯筋肉反射作用的恐怖。他也正在想那时他在××车站台上露宿,天上有月,左右有人,零落如同被风雨摧落后的落叶,瑟索地蜷伏着。”

梁思成的父亲梁启超在天津意大利租界购置的房屋,如今成为这家人安全的避难所。多年前,梁思成的四弟曾质问父亲为何作为一个著名的爱国人士,要在一个通商口岸的外国租界住下来,还盖了书房和藏书室?梁启超的回答是:“你别把私事和国际事务混为一谈。除了家庭之外,我最关心的就是我的藏书室。我需要我的书,所以呢,我必须确保那些书随时可以使用。与其把书放在容易被学生纵火烧掉的皇宫里,不如把它们放到附近城里的外国租界区来得安全。”如今战争的爆发,让梁家兄弟不得不佩服父亲生前的先见之明。但天津也已经被日军占领,魔爪随时准备伸向租界。梁思成一家必须抓紧机会在事态恶化之前离开。他们搭乘轮船从租界码头出发,在青岛转乘火车,一路南下,抵达长沙。在那里,由北京大学、清华大学和南开大学组成的联合大学已经迁移到那里,并决定在11月1日开学。

战火的蔓延远超人们的想象,开学23天后,日军战机对长沙进行首次轰炸。在这天的空袭中,梁家的房子险些被直接击中,炸弹就落在距离大门十六米的地方。当时梁思成、林徽因、林母和两个孩子都在家,“我们的房子随即四分五裂,全然出于本能,我们各抓起一个孩子就往楼梯跑,可没来得及下楼,离得最近的炸弹就炸了”,事后林徽因回忆起当时的情形,仍然心有余悸:“炸弹把我抛到空中,手里还抱着小弟,再把我摔到地上,却没有受伤。同时房子开始轧轧乱响,那些到处都是玻璃和门窗、格扇、屋顶、天花板,全都坍了下来,劈头盖脑地砸向我们。”

逃出坍塌的房屋,黑烟滚滚的街道更不安全。日军的轰炸机向下俯冲,巨大的恐惧让梁家人顿时停住了,他们靠拢在一起,“心想这一回是躲不掉了,我们宁愿靠拢一点,省得留下几个活着承受那悲剧。”但炸弹掉在了街道的那头。那里正好有一家饭店正在举行婚礼,新娘当场被炸弹击中,血肉模糊的头颅一直飞到街上。

这是梁思成一家第一次直面战争的血腥恐怖,但恐怖并非打算放过他们,而是紧跟其后,随时准备威胁他们的生命。梁家再度踏上逃亡之路。从湖南长沙,到贵州晃县,再到昆明。这次仓皇颠连的逃难之旅,让梁思成感染了严重的炎症,喉咙扁桃体化脓溃烂,诱发牙周炎,不得不拔掉了满口牙齿。但因为医药匮乏,拔牙时不充足的麻醉剂和术后感染,让梁思成痛苦不堪。为了避免大量服用止痛药引起药物中毒,他只得半躺在一张帆布椅子上,用缝补破旧衣物来分散注意力。

梁家本以为这座彩云之南的边徼城市可以全身安定下来。因此,他们欣然接受了清贫的生活,并且再度充满乐观的参与到西南联合大学校舍的设计建造当中。然而,现实的困境远超梁思成的想象。当他欣喜地将西南联大校舍的设计方案交到主持校务的梅贻琦校长手中时,得到的回复却是经费短缺,方案难以实施,必须更改。在之后的两个月里,梁思成与林徽因将设计图一再修改,每次修改都是每况愈下:从楼房到平房,从砖墙到土墙。到最后,除了图书馆的屋顶可以使用青瓦、教室可以使用铁皮屋顶外,其他校舍都只能使用茅草覆顶。忍无可忍的梁思成冲进梅贻琦的办公室向他高声质问,但面对匮乏的经费,他只能浑身颤抖着接受这一现实,潸然落泪。

1938年9月28日,轰炸机震耳欲聋的咆哮再度响彻昆明上空,从此拉开了长达五年的昆明大轰炸的序幕。1940年11月,日军的空袭越发频繁,梁家不得不再次迁移。在给朋友的一封信中,梁思成写道:

“不管我们逃到哪里,我们都将每月用好多天,每天用好多个小时,打断日常的生活,打断工作、进餐和睡眠来跑警报。”

这一次,他们的目的地是李庄。林徽因在写给费慰梅的信中慨叹道:

“尽管我百分之百地肯定日本鬼子绝对不会往李庄这个边远小镇投炸弹,但是,一个小时之前这二十七架从我们头顶轰然飞过的飞机仍然使我毛骨悚然——有一种随时都会被炸中的异样恐惧……眼下,在中国的任何角落也没有人能远离战争。不管我们是不是在进行实际的战斗,也和它分不开了。”

活着,创痕累累的努力活着

1940年代李庄镇长江码头,图片来自《发现李庄》,岱峻著,福建教育出版社,2015年版。

战争的洪水中,李庄这个四川古镇,犹如一座渺小的沙洲。虽然它曾是长江上的大码头,川南货运的集散地,在过去的数百年间,曾张开双臂迎接溯江而上的五湖四海的来客。但到20世纪初,它已经显出凋敝的老态。古老的建筑沉静而寂寞,街巷中时草木生长,不知何时掉落的瓦砾残砖,渐渐爬满了青苔。在潮湿的空气中细细碎碎地数着不温不火的流年。

这份凋零的沉静,在战争中被突然打破了。李庄的村民们,带着好奇和惊疑的目光看着那些闻所未闻的学术精英们,像最普通的难民一样,拖家带口来到这座西南偏远的小镇。那些举世闻名的学者教授,穿着半新不旧的长衫,撑着油纸伞从泥泞的小巷匆匆走过时,与最普通的长工别无二致。但他们或许也能意识到,随着这些人的蜂拥而至,让自己这座名不见经传的小镇,瞬间成为国际瞩目的文化中心。从1940年到1946年,李庄的文化密度之高,恐怕在世界上都绝无仅有。作为当时全国最高学术机构的中央研究院下设十三个研究所,全部搬迁到了李庄。而梁思成一家也搬到了这里。这里也成为了他们战时辗转流离生活的最后落脚点。

战争中的流离生活与田野考察的艰苦迥然不同。后者即使再满身泥泞,疲惫不堪,但心中总是清楚的知道,在这一番“自讨苦吃”的探险之后,会有温暖舒适的家在等着自己。但战争消灭了“家”这个词寻常的含义,将其贬低为生物性的生存。在此基础之上,任何对生存条件的改善,都算得上是“家庭生活”。

梁思成一家在李庄的生活,与营造学社的学术工作捆绑在一起。曾到李庄探访梁家的费慰梅留下了这样的记述:

“营造学社在李庄的总部是一座简单的L形平房农舍,它的长臂是南北走向。这一臂的一侧从南到北是一间打通的工作室,备有供画草图和写字的粗糙桌凳。对面是女佣的房间、储藏室和三个初级研究员的卧室排成一行。穿过一条狭窄的走廊,就是向东延伸的L形的短臂。穿过走廊是两间卧室,一间是外婆和宝宝的卧室,另一间是儿子的。再过去就是梁氏夫妇的两间房,一间卧室,一间书房,这就是短臂的全部了。他们的房间面北朝南,窗外是浓荫覆盖的、赏心悦目的一个院子。徽因的帆布床就安在这间房里,大家睡的则是光板和竹席。对面,在L形长臂的西侧,是一处更大的天井,直直参天的樟树,点缀着小丛的香蕉林。”

费慰梅的描述,多少会让人产生一种幻觉,认为避居李庄的梁思成一家因祸得福,躲避战火来到了一处桃源仙乡。但李庄并非田园乐土,而是偏僻闭塞之地。当地人对这些拖家带口逃难来的文化人的恐惧多于好奇。中研院史语所和体质人类学所的人体骨骼标本,让当地乡民相信这群不速之客是一帮食人恶魔。他们将其称为“下江人”,“下江人到乡下捉人来吃!军队还帮他们逮”的谣言很快传遍大街小巷。

乡民的敌意可以随着时间增进了解而逐渐淡化,但居住环境的恶劣,却无法改变。在梁思成女儿梁再冰的回忆中,他们居住的房子,绝非费慰梅笔下的田园农舍:

“四川气候潮湿,冬季常阴雨绵绵,对父亲和母亲的身体都很不利。我们的生活条件比在昆明时更差了。两间陋室低矮、阴暗、潮湿,竹篾抹泥为墙,顶上席棚是蛇鼠经常出没的地方,床上又经常出现成群结队的臭虫,没有自来水和电灯,煤油也须节约使用,夜间只能靠一两盏菜油灯照明。”

但比起居住条件的恶劣,最令人困窘的,还是贫穷。梁思成勉力维系的营造学社没有固定的经费来源,只得年复一年跑到重庆请求教育部资助,但讨来所得无几的资助,也很快被飞速的通胀抵销。拮据的不仅是营造学社的资金,梁思成夫妇的收入也令人心酸。费慰梅提供了一个细节,她收到梁思成夫妇从李庄寄来的信件,“大大小小和形形色色的信纸,多半是薄薄的、泛黄发脆的,可能是从街上带回来,包过肉或菜的。有时候,也有朋友给的宝贵蓝色信纸。但共同的特征是,每一小块空间都填满了密密麻麻的字,天头地脚和分段都不留空,而最后一页常常只有半页或三分之一页,其余的裁下来做别的用途。而那用过了的信封,上面贴的邮票一望即知,当时即使是国内邮件,邮资也令人咋舌。我们终于明白,为什么一个信封里装了好几封信,这样一次寄出去,可以在邮资上来一次大挥霍。”

贫穷直接导致的就是生活水平的急剧下降。林徽因本来就患有肺结核,潮湿的空气、清寒的生活和粗粝的饮食导致她旧病再度复发,变得更加严重,饮食不进,瘦得几乎不成人形。梁思成的三弟梁思永在来到李庄后,也感染了肺炎,病势沉重。梁思成虽然忧心,但也只能爱莫能助。生活和工作的重担压垮了他的脊背,不过四十多岁就已经背