国际爵士乐日:全球化的爵士乐为何依然小众?

2021-04-30

2021-04-30

起源于19世纪末20世纪初美国奥尔良的爵士乐,至今已有超越百年的历史。尽管当下整体的音乐市场发展迅速,但具有独特音乐精神和美学特质的爵士乐相较于流行音乐甚至近年来兴起的古典音乐市场,依然缺乏主流受众的关注。

2021年是联合国教科文组织设立国际爵士乐日的第十年。2011年,教科文组织大会将4月30日定为“国际爵士乐日”,每年的这一天,世界各地的人们共同举行爵士乐庆祝活动,它是推动和平、对话、多样性和相互尊重的通用工具。

泰德·乔亚在其著作《爵士乐史》中详细梳理了爵士乐的发展流变,指出目前爵士乐正在经历着一个“全球在地化”(glocalization)的阶段。但是我们不禁要问,历经百年的爵士乐,为何依然较为小众?在全世界落地的爵士乐又将何去何从?我们又应该如何欣赏、理解爵士乐的生命力?

或许正如泰德·乔亚在《爵士乐史》最后指出的那样:“随着岁月的流逝,爵士乐越发成为一种态度,而不是静态的实践体;对所有可能性的全然开放,而不是盲目献身于老字号;没有一个城市或国家或地区可以遏制它的杂食性”,因此,“爵士乐所到之处皆是家园,但绝对不会是它的长眠之地”。

以下内容整合摘编自《爵士乐史》一书,较原文有删节修改,经出版社授权发布。小标题为编者所加。

《爵士乐史》,作者:泰德·乔亚(Ted Gioia),译者:李剑敏 译 / 李皖 校译,版本:雅众文化/商务印书馆,2020年9月

爵士乐全球化

粉丝和批评家经常沾沾自喜地宣告,爵士乐是“美国的古典音乐”。这一说法听上去令人愉悦,但仔细端详爵士乐世界会发现,近年来许多最激动人心的发展都发生在爵士乐的故乡之外。如果你打算为爵士乐的未来赌上一把,爵士乐的进一步全球化可能是最保险的赌注。简而言之,美国的古典音乐如今已是全世界的共同财产。

也许“全球在地化”(glocalization)这个术语—批评家斯图尔特·尼科尔森喜欢这个词—更好地描述了这一变迁。近年来,美国之外的爵士乐发展日益以对国家、地区和当地元素的吸收而引人注目。来自纽约、洛杉矶、芝加哥、新奥尔良等美国音乐活动中心的爵士乐当然还在全世界传颂,但如今不得不与远方的其他影响融合或竞争。结果,爵士乐的保留曲目不断扩大,风格不断扩充,甚至乐池上的乐器也因应从四面八方而来的新声音而不断变化。此一事态至少可以追溯到姜戈·莱因哈特,某种程度上已经存在了很多个世代,但直到近年来才成为音乐界的普遍状况。

图片来源于电影《姜戈》。

欧洲的爵士乐

不论聚焦于唱片、现场演出,还是关注无时无刻不在围绕、支持爵士乐的外部机构和建制,这一变化显而易见。欧洲爵士乐唱片公司—比如ECM、ACT、HatHut和CAM(2008年收购了意大利的Black Saint/Soul Note)—堪称当今业界最有创意和魄力的势力,而且日益在欧洲的范围内物色杰出人才。爵士乐音乐节在欧洲比在美国更蓬勃可观,每年举行多达成百上千场活动—光意大利就超过三百个—让爵士乐得以保持活力,须臾不离公众的眼球。这些音乐节—经常可以从国家、地区或市政当局获得补助以及私人赞助—一直是美国爵士乐手很重要的收入来源,后者经常发现他们的技艺在美国之外更吃香;但主办方也在大力培养本土艺术家,因此有时候节目单上很少或几乎没有美国乐队也是司空见惯。不过这种新的发展势态的最显眼的衡量标准较难量化,但其冲击力又真实可感:美国之外爵士乐的质量在过去二十五年里突飞猛进。不满足于只是扮演美国爵士乐的消费者和模仿者的消极角色,新一代欧洲人(或全球其他地方的人)正在创造他们自己鲜活有力的音乐,值得我们关注。

实际上从一开始,欧洲就在爵士乐的历史上起到了催化剂的作用。由一个训练有素的音乐心灵撰写、对爵士乐演出有深刻洞见的第一篇乐评,出现在1919年的欧洲,瑞士指挥家恩斯特–亚历山大·安塞梅写给《罗曼评论》的一篇文章,主题是南部切分乐团和新奥尔良单簧管手西德尼·贝谢在伦敦的演出。几乎与此同时,正宗迪克西兰爵士乐队在英国待了一年多,受到媒体的密集报道—他们每个礼拜最多可以挣到一千八百美元(以现在的购买力算超过了两万美元),演出经常场场爆满。欧洲后来在对爵士乐的支持上持续一马当先。20世纪30年代初比利时和荷兰就举办了爵士乐音乐节,早在美国人知道这一形式前。爵士乐第一个伟大的录音音乐研究家是法国人查尔斯·德劳内,而比利时人罗伯特·戈芬1932年的《爵士乐的边界》是第一部严肃的爵士乐研究专著。戈芬和出生于伦敦的伦纳德·费瑟一手开创了爵士乐作为学术科目的先河,1942年联合在社会研究新学院开课,可谓今日有点泛滥的爵士乐教育的先驱。法国爵士乐批评家和制作人胡格斯·帕纳西耶是早期爵士乐批评的一号人物,他的著作比如1936年的《热爵士:摇摆乐指南》(Hot Jazz: The Guide to Swing Music)、1942年的《真爵士》(The Real Jazz),表明他对爵士乐幽微之处的了解,少有或几乎没有美国批评家比得上。《乐团杂志》(Orkester Journalen)1933年开始在瑞典出版,法国杂志《爵士热》(Jazz Hot)1935年创刊,爵士乐新闻业的商业性由此得以确立。

欧洲甚至在这一早期阶段就有了第一个爵士乐明星姜戈·莱因哈特,他与斯特凡·格拉佩利在1934年成立了法国热俱乐部五重奏。莱因哈特的重要性不仅在于欧洲有了引以为傲的一流爵士乐艺术家,而且他的音乐以独特的欧洲元素为基础,拓展和提升了爵士乐。时至今日,吉卜赛爵士乐仍是流行的表演风格,有自己特定的技巧、曲目偏好和词汇。快进到21世纪的爵士乐,我们发现同样的现象仍在全球范围内显而易见:爵士乐音乐家日益从当地和地区传统汲取灵感,把非洲音乐与本土元素融合,创造出激动人心的新音乐。在一个很多批评家抱怨爵士乐不再“发展”的时代,这些激动人心的跨文化融合仍是以“美国古典音乐”为基础发展起来的新声音。

抛开姜戈不谈,欧洲特色的爵士乐风格正在缓缓走出美国爵士乐的阴影。20世纪下半段,美国之外的爵士乐手为了出人头地,通常需要移居到美国,或者至少效仿主流美国艺术家的风格。乔治·谢林今日被誉为是同时代人里最主要的爵士乐钢琴家之一,但如果他不在1947年搬到纽约,恐怕会是另一番情形。几乎同时,另一个英国钢琴家玛丽安·麦克帕特兰也在美国定居,成就了一个真正的美国梦故事:不仅发行了数十张唱片,有自己的生意(麦克帕特兰的唱片公司Halcyon是最早由音乐家拥有的爵士乐厂牌之一),业余写作爵士乐评论,尤以广播生涯最为引人注目—甚至比她在俱乐部演出获得的名气还要大。她在美国国家公共广播电台(NPR)的节目《爵士乐钢琴》(Piano Jazz)于1978年开播,最终成为NPR历史上存在时间最久的文化类节目—考虑到节目开播前几个星期麦克帕特兰刚满六十岁,这真是了不起的成就。比利时口琴演奏家和吉他手图茨·蒂勒曼斯(Toots Thielemans)1952年搬到美国,与谢林等人一起演奏。1962年的录音《小蓝调》(Bluesette),蒂勒曼斯一边吹口琴一边弹吉他,结果此曲意外爆红,不过他最重大的贡献还是坚持不懈地推广卑微的口琴,让它成为爵士乐的合法乐器。如果蒂勒曼斯一直待在家乡布鲁塞尔,估计就不会如此了。同样来自比利时的萨克斯手和长笛演奏家鲍比·贾斯帕(Bobby Jaspar),20世纪50年代中期与歌手布洛瑟姆·迪里结婚后定居美国,但他在1963年英年早逝,年仅三十六岁。同样的现象后来一再重演。出生在欧洲的艺术家,比如约翰·麦克劳林、戴夫·豪兰和乔·查威努,搬到美国后与迈尔斯·戴维斯等大师一起演出,后来自己也成了明星。他们的爵士乐声名无可置疑,但是如果他们身处伦敦或维也纳,还会有这样的收获吗?

加拿大爵士钢琴家芮妮·罗斯纳斯(Renee Rosnes)参加Piano Jazz。图片来源于美国国家公共广播电台(NPR)官网。

厮守故土而出名的欧洲艺人并非没有,但他们的名气无一比得上背井离乡者。豪兰和麦克劳林在美国大红大紫的时候,麦克·韦斯特布鲁克、约翰·瑟曼、迈克尔·加里克、肯尼·惠勒(出生于加拿大,1952年后成为英国居民)、诺尔玛·温斯顿等艺术家复兴了英国爵士乐。尼尔斯–亨宁·奥斯特·佩德森作为世界级的低音提琴手,没有离开祖国丹麦—而是主要为来访的美国乐队领队伴奏。相反,瑞典的拉尔斯·圭林(Lars Gullin)堪称他的时代里最好的低音萨克斯手和冷爵士风格的代表者之一,但因为从未去过美国,他的大名在爵士乐圈子里还少有人知。还有,瑞典历史上销量最大的爵士乐唱片是钢琴家扬·约翰森(Jan Johansson)的《瑞典的爵士乐》(Jazz p Svenska),它对民间音乐的巧妙改编估计美国的爵士乐粉丝也会喜欢—也就是说,如果他们有机会听到的话,可惜它在美国鲜为人知。回到更早的二战前,我们发现已经有一些寂寂无闻、在美国之外发展的艺术家,他们的音乐其实很值得注意。小号手皮埃尔·阿利埃(Pierre Allier)和次中音萨克斯手阿历克斯·康梅勒(Alix Combelle)的和声观念在那些年里已经很超前;英国小号手纳特·格内拉(Nat Gonella)受到了路易斯·阿姆斯特朗的夸赞;鼓手比尔·哈蒂(Bill Harty)推动英国爵士乐队前进的功力就连美国同侪也会眼红—以至于雷·诺布尔1934年到纽约时,坚持要哈蒂一同前往,虽然有经验的美国鼓手到处都是。但是今天听到这些音乐家的名字,就连学识渊博的爵士乐批评家也会一脸茫然。

新千年这一状况发生了显著变化。不论在欧洲什么地方,你都可以找到让人兴致盎然的爵士乐,以及无须跑到曼哈顿也可以声名远扬的佼佼者。20世纪90年代末钢琴家埃斯比约恩·史文森(Esbj rn Svensson)和他的三重奏 e.s.t.—包括同是瑞典人的低音提琴手丹·贝里隆德(Dan Berglund)和鼓手马格努斯·奥斯特罗姆(Magnus str m)—声誉鹊起,就是标志性事件。《加加林的视角》(From Gagarin’s Point of View)和《早安苏西·苏活》(Good Morning Susie Soho)这些专辑,早已被欧洲听众视作这支高瞻远瞩的三重奏的重大发声;2001年哥伦比亚唱片公司决定为美国听众发行一张合集,紧随其后的是为期三周的美国巡演。对他们的美国新粉丝来说,这有点像是一夜成名,但e.s.t.(此时已改名为埃斯比约恩·史文森三重奏)通过不辞辛劳的演出和巡演—每年高达两百场之多,其实已经积累了相当的人气和粉丝。等到史文森和他的三重奏终于腾出手来开拓美国听众时,e.s.t.已经是魅力无限、在欧洲收获无数大小奖项的知名乐队了。

史文森三重奏的音乐充满了出乎意外的转换和变化,与乐队的成名之路一样不同寻常。乐队可以构筑错综复杂、极多主义的结构,充满了和声的运动;但也可以突然转入宽松、开放的狂飙即兴或是乐器之间的简洁对话。有时候低音提琴和鼓彻底消声,史文森一人独奏,但节奏的律动活跃如初,似乎还存在于他的脑海里;有时候电子音效会被融入他们的声音调色板中,在非此即彼、被许多乐手认为无法沟通的插电和不插电之间蜿蜒穿行。你可以准确指出乐队显而易见的灵感来源—从凯斯·杰瑞早期的ECM唱片,尤其是《面对你》,到不同风味的摇滚和流行作品—但这些影响被融会贯通成一种新的整体观的方式实在激动人心。2008年史文森游泳时意外身故,年仅四十四岁,他的音乐生涯和三重奏从此成为绝响。但我们确信他的音乐以及他对爵士乐的名声只能“美国造”这种偏见的打破,无疑都将极大鼓舞后世的音乐家。

虽然暂时没有别的小编制乐队可以填补e.s.t.的空白,还是有不少颇有前途的欧洲乐团在创造新鲜、生气勃勃的音乐。瑞士键盘手尼克·巴尔彻(Nik B rtsch)称他的浪人乐队打造的是“禅放克”,极简主义风格和律动音乐的融合貌似自相矛盾。但是这一混血儿一只脚踏进学院派,另一只脚像在街头派对上打拍子,融洽无间,创造出迥异的当代爵士乐氛围。这一独特手法主要是巴尔彻和他的同事开创的,但融合爵士和非爵士乐元素的思维方式一直是当代欧洲爵士乐最普遍—也最吸引人的—主题之一。也许音乐家是在追随欧洲的政治和社会思潮,倾向于把以前互不往来甚至敌对的社区融为一体。也许原因更简单:欧洲爵士乐音乐家从未像美国人那样觉得爵士乐是他们的,全球化的分享感对这些乐手的观念和演奏不可能没有冲击。不论根本原因是什么,今天的欧洲爵士乐比美国的更深刻地意识到了一种没有边界或疆域的音乐理想。我们发现不同国籍的乐手组成的数不清的乐队肩并肩演奏,艺术家在异国他乡开门营业,与不是与生俱来的音乐语言打交道,这些错位和跨界的成果在音乐里清晰可闻。

土生土长和自我导向的欧洲爵士乐在全欧洲随处可见。新千年的键盘传统尤其生机勃勃,一大批新老艺术家的作品可资为证,比如意大利的斯特凡诺·博拉尼(Stefano Bollani)、恩里克·皮拉努奇、佛朗哥·丹德烈亚(Franco D’Andrea)和乔治·加斯利尼(Giorgio Gaslini);希腊的瓦西利斯·萨博普鲁斯(Vassillis Tsabropoulos);波兰的马尔钦·瓦西莱夫斯基(Marcin Wasilewski)和莱谢克·莫泽尔(Leszek Mo d er);德国的迈克尔·沃勒尼(Michael Wollny)、乔西姆·库恩(Joachim Kühn)、弗洛里安·罗斯(Florian Ross)和赫伯特·努斯(Herbert Nuss);瑞士的乔治·格兰茨(George Gruntz)和马尔科姆·布拉夫(Malcolm Braff);法国的马夏尔·索拉(Martial Solal)、热内·于特勒热(René Urtreger)和洛朗·德维尔德(Laurent de Wilde);比利时的米歇尔·赫尔(Michel Herr)、娜塔莉·罗希尔(Nathalie Loriers)和耶夫·内韦(Jef Neve);挪威的凯蒂·毕卓斯坦(Ketil Bj rnstad)和布格·威塞托夫(Bugge Wesseltoft);英国的约翰·泰勒(John Taylor)、姜戈·贝茨(Django Bates)、戈登·贝克(Gordon Beck)和罗伯特·米切尔(Robert Mitchell),等等。独具特色的欧洲小号传统也在近些年崛起,倒不是沾了硬波普典范的光,而是与迈尔斯·戴维斯和切特·贝克的抒情传统或乔恩·哈塞尔的准极简主义手法更加一致。有人不免推测之所以如此,与贝克长期住在欧洲,在那里到处演出、录音不无关系—说来反讽,美国批评家对贝克后期的音乐生涯一直是怒其不争,他的即兴创造力虽然还在,但他青睐更粗粝的声音。即便如此,一些世界级小号手的演奏绝非只是模仿贝克而已,比如波兰的托马斯·斯坦科(Tomasz Stanko),意大利的恩里克·拉瓦(Enrico Rawa)和保罗·弗雷苏(Paolo Fresu),挪威的尼尔斯·佩特·摩瓦(Nils Petter Molvaer)、阿尔菲·亨里克森(Arve Hendriksen)和马赛厄斯·艾克(Mathias Eick),荷兰的埃里克·威罗艾蒙斯(Eric Vloeimans),德国的蒂尔·妮布朗纳(Till Br nner)。欧洲的萨克斯传统百花齐放,难以抽绎:先锋派有德国的彼得·布罗兹曼和英国的埃文·帕克,新传统主义有意大利的弗朗西斯科·卡菲索(十几岁就受到温顿·马萨利斯的大力称赞),扬·加巴雷克则是室内乐与世界音乐的融合大师。总之,无须为欧洲的萨克斯担心,这么说大体没错。其他乐器演奏家,单簧管有意大利的詹路易吉·特洛维西,长号有荷兰的伊利亚·莱茵古德(Ilja Reijngoud)、意大利的詹卢卡·彼得雷拉(Gianluca Petrella)、英国的马克·奈廷格尔(Mark Nightingale),鼓手有德国的沃尔夫冈·哈夫纳(Wolfgang Haffner)、荷兰的汉·班宁克(Han Bennink),吉他手有法国的阮勒(Nguyên Lê)、西尔万·吕克(Sylvain Luc)、比雷利·拉萼尼(Biréli Lagrène)。上述音乐家都有才华横溢的天赋,虽然爵士乐批评圈知道他们名字的人可能也不多。欧洲爵士乐的声乐传统不那么分明,也许这是因为爵士乐与英语的关联过于密切,但是举凡英国歌手杰米·卡勒姆(Jamie Cullum)和伊恩·肖(Ian Shaw),意大利出生的罗伯塔·甘巴里尼(Roberta Gambarini),比利时的大卫·林克斯(David Linx),希腊的萨维娜·雅纳图(Savina Yannatou),挪威的索尔维格·史蕾塔亚(Solveig Slettahjell)和西耶·娜嘉(Silje Nergaard),不论以什么标准衡量,都是一流的高手。

第一部有声电影于1927年上映。图片来源于电影《爵士歌手》。

机构起到的作用与个人一样重要。与AACM相仿的组织,比如英国的F-ire Collective和Loop Collective,起到了演出人、教师甚至唱片公司的作用,还负责协调几支大牌乐队之间的关系。一些乐团,比如意大利的Instabile Orchestra、瑞典的北博腾、荷兰的爵士管弦乐团、丹麦广播爵士乐团,在培养爵士乐的氛围上出力甚多,与纽约俱乐部由明星驱动的做法很不一样。几十年前,人们还怀疑男子气概十足、在自我肯定上近乎掠夺性文化的爵士乐,是否有可能发展出真正团队至上的文化。如果真的实现了,欧洲将起到关键的带路党作用。有可观的政府补助垫底(至少以美国的标准来看),比起我们在作为爵士乐发源地美国的任何地方所见,欧洲爵士乐文化对体制结构和互相迁就更为心安理得。

拉美和亚太的爵士乐

拉美和亚太的爵士乐景观就有点先天不足,这可能是因为体制资助和扶植的相对稀缺。但这并不意味着这些区域没有伟大的爵士乐天才,而是他们在天才的栽培、维系和传承上有困难。由此出现了爵士乐历史上的反常现象:古巴黑人音乐只有在纽约而不是哈瓦那,才能找到稳定的经济基础;波萨诺瓦只有远赴美国,才能发展出庞大的全球听众;融合爵士乐和印度、南亚音乐传统的明显尝试,从巴德·尚克(Bud Shank)1962年与拉维·香卡合作的《即兴》(Improvisations)到约翰·麦克劳林的沙克蒂乐队和约翰·哈迪(John Handy)20世纪70年代与阿里·阿巴·汉(Ali Akbar Khan)的合作一直到今天,大体上都是由美国唱片公司推动、西方乐迷支持的。

2008年的专辑《远离印度》(Miles From India),爵士乐大师与一流印度音乐家激动人心的相会,可谓这一事态的象征,不仅在于它的音乐水准(制作人是鲍勃·贝尔登),尤其是唱片的名字,显示出南亚爵士乐的激流与其灵感来源印度虽然相隔数千英里之遥,却依然奔腾不息。与贝尔登东西方相会的录音计划几乎同时,中音萨克斯手拉德雷什·马汉萨帕(Rudresh Mahanthappa)通过几张印度音乐根源的专辑—与卡德里·果帕尔纳西(Kadri Gopalnath)合作的《家属》(Kinsmen)、他的乐队印巴联盟的《天然》(Apti),已经在打造自己的粉丝群。果帕尔纳西是让萨克斯适应卡纳提克音乐传统的先驱,在1980年的孟买爵士乐音乐节被中音萨克斯手约翰·汉迪邀请上台,轰动一时。相比之下,马汉萨帕—1971年出生于的里雅斯特,在美国长大—首先是爵士乐手,但他的后比波普萨克斯风格与被他日益消化吸收的南亚音乐元素融洽无间。一度与马汉萨帕合作的钢琴手维杰·伊耶(Vijay Iyer),也在爵士乐界崭露头角,虽然他的演奏时不时援引非西方的音乐传统,但没有人会把他活泼、嶙峋的钢琴风格误作所谓的世界音乐。在耶鲁和伯克利接受教育的伊耶,是在美国出生的印度移民后裔,他的音乐谱系可以追溯到塞隆尼斯·蒙克和安德鲁·希尔以及来自亚洲的前辈。在马汉萨帕和伊耶的鼓吹下,印度终于有了世界级的爵士乐手—虽然是第二代移民—但这表明创造性的潜流也可以在远离印度的地方落地生根。

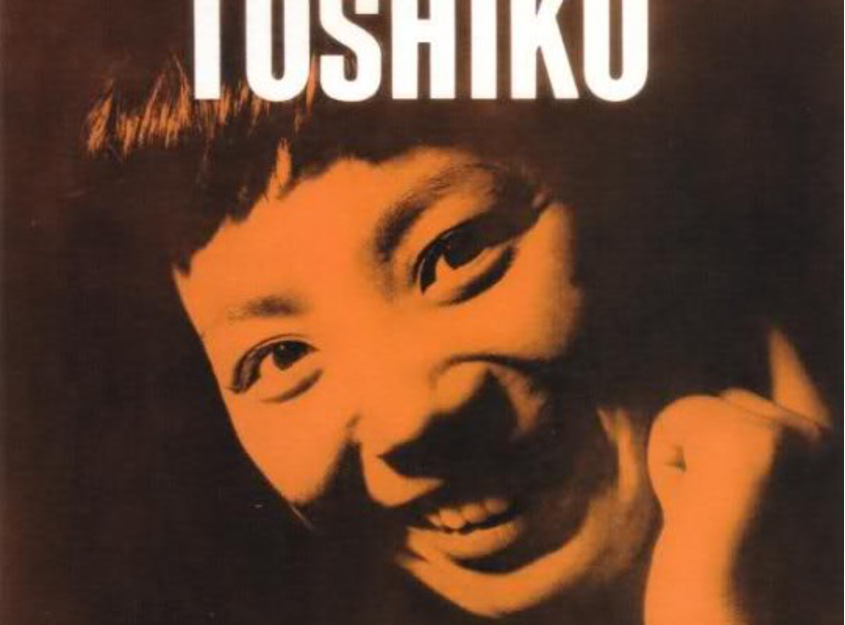

其他亚洲国家,日本爵士乐在强大的体制提携下最为发达。不过仅仅列举一下在日本出生的知名爵士乐艺术家—比如钢琴家秋吉敏子、小曾根真(Makoto Ozone)、上原广美(Hiromi Uehara)、山下洋辅(Yōsuke Yamashita),吉他手川崎燎(Ryo Kawasaki)、萨克斯手渡边贞夫(Sadao Watanabe),小号手日野皓正(Terumasa Hino)和大越彻(Tiger Okoshi)—我们很难领会到日本对爵士乐的繁荣发展所起到的关键作用。日本听众对爵士乐的热情和眼光很少有别的地方比得上,他们提供爵士乐的场地的数量,不论俱乐部、音乐厅的现场还是日本很多咖啡馆的唱片,可以让世界上其他大部分地区汗颜。不可避免,这些懂行的粉丝会越发关注欣欣向荣的本土创作,而不是美国爵士乐大师的历史成就—这一过程已经发生了,虽然很少被美国的观察家注意到。其他亚太地区基本上处于萌芽期,但内向性和自给自足的趋势越发明显,虽然各个地方程度不一。这些国家本地和地区爵士乐的发展未来必将精彩纷呈,对任何具体发展做出预测虽然有失莽撞,但我们可以确凿无疑地预言,亚太必将越发影响而不是追随爵士乐世界的趋势。

图片来源于纪录片《爵士是我的母语:秋吉敏子肖像》。

同样的错位在拉美世界更明显。虽然杰利·罗尔·莫顿早就说过“西班牙味”是爵士乐的基本要素,独特拉丁风格的醒目发展一直断断续续。出生于哈瓦那的马奇托(Machito),原名弗朗西斯科·劳尔·古铁雷斯·格里略,20世纪40年代他的乐队影响深远;由他的姐(妹)夫马里奥·巴乌萨创作的曼波金曲《丁字裤》(Tanga)是一个重大的转折点,马奇托1957年的专辑《肯尼亚》(Kenya)更是此一类型的代表作之一。迪齐·吉莱斯皮与卢西亚诺·“加诺”·波佐的合作,已在先前讨论过,也是一个标志性事件;几乎所有大牌领队后来都在运用拉丁爵士的素材或索性打造拉丁主题的整张专辑。但最终成为古巴黑人音乐革命中心的是纽约,而不是哈瓦那—让地理渊源更显复杂的是—在迁移和界定的过程中,波多黎各音乐家起到了关键作用。出生在纽约的波多黎各后裔提托·普恩特就是明证。为马奇托的乐队效力时,普恩特就把鼓带到了舞台上,站立演奏—此举对节奏在爵士乐里的核心作用,既是象征,又是本能的调适。后来在自己的乐队里,普恩特把越来越多拉丁节奏融入到主流美国音乐中。拉丁乐手演奏的拉丁音乐一旦在爵士乐世界找到经济支持和粉丝基础,后续发展不可避免的,主要乐手都会跑到美国去—从打击乐手蒙戈·桑塔马里亚(Mongo Santamaría,1917年出生于古巴,1950年移居纽约)、钢琴手埃迪·帕尔米耶里(Eddie Palmieri,他的父母1925年从波多黎各搬到纽约,十年后埃迪出生)、萨克斯手帕基托·德里维拉(Paquito D’Rivera,1948年出生于哈瓦那,1981年在美国寻求避难)到钢琴手达尼洛·佩雷兹(Danilo Pérez,1965年出生于巴拿马,1984年移居美国),这一趋势显而易见。

巴西一直是南美国家里本土爵士乐发展最稳定的。但它的人才也纷纷流失到美国,从吉他手劳林多·阿尔梅达1947年加入斯坦·肯顿乐队,到20世纪60年代波萨诺瓦热潮兴起时,流失的速度更快了。但主导巴西爵士乐的人才很多不是后来返乡,就是从未离开。除了作为波萨诺瓦的全球大使外,安东尼奥·卡洛斯·乔宾和若奥·吉尔伯托赋予巴西爵士乐内向性和独立性,一直保持至今。虽然近年来主要巴西爵士乐艺术家—艾伯托·吉斯蒙提、赫梅托·帕斯库亚尔、伊莱恩·伊莱亚斯、卢恰娜·索萨、艾尔托·莫雷拉、弗洛拉·普雷姆等—经常表现出与波萨诺瓦和桑巴传统无甚关系,却继承了自信的民族音乐认同感,历经各式风格的潮起潮落,但始终固守。同样重要的是独特的巴西流行音乐传统,竟然可以让米尔顿·纳西门托、伊丽斯·雷吉娜、伊万·林斯、吉尔伯托·吉尔、卡埃塔诺·维洛佐、贾文、嘉尔·科斯塔等迥然不同的艺术家对爵士乐施加影响,虽然从任何传统定义来说,他们都不是爵士乐音乐家。

最后,非洲呢?这个大陆,为美国的爵士乐提供了建筑的基础材料,却经常被爵士乐世界遗忘。无处不在的贫困让大牌爵士乐队不可能到这里巡演,除了意志最坚定、最发奋图强的少数人,以非洲为大本营发展爵士乐音乐生涯也几乎不可能。早在20世纪50年代出现的南非“贫民窟爵士” ,带有强烈的节奏布鲁斯元素,但没有现代爵士乐的风格特征—不妨认为它是没有波普的硬波普—就显示出这里可以出产鲜活的声音,只是很少被海外关注。20世纪60年代以来,少数出生在非洲的天才终于引起了爵士乐听众的注意。艾灵顿公爵力推钢琴家阿卜杜拉·易卜拉辛(他的大名多拉尔·布兰德更为人所知),可谓非洲爵士乐“合法化”的关键时刻。然而,除了来自两支知名南非爵士乐队—蓝音(Blue Notes)和爵士使徒书(Jazz Epistles)—的音乐家,比如小号手休·马塞克拉、萨克斯手基佩·穆凯齐和钢琴手克里斯·麦格雷戈,可以引起全球粉丝关注的非洲艺术家还是太少。如果有人好不容易出名了,比如新近蹿红的吉他手莱昂内尔·鲁埃克,那也是因为他到了美国,而不是美国人注意到非洲发生了什么。

音乐剧中融合爵士乐的因素。图片来源于音乐剧《芝加哥》。

但这些寥寥无几的先例也足以显示出非洲爵士乐的独特性,亦即它不只是国外潮流的镜像。谁能怀疑这个大陆—曾经诞生了如此之多的音乐风格,虽然经济上穷困,但声音传统极其丰富的大陆—不会出现爵士乐的大天才?等到非洲—正是非洲人的大迁移才让爵士乐的诞生成为可能—成为未来爵士乐发展举足轻重的力量时,那将是何等壮观的时刻。我们的故事届时才算圆满。

论及未来的爵士乐史,与乐手继承的全球化声音的进一步融合相比,乐手的谱系倒不是最重要。当爵士乐作为商业现象首次亮相时,可能只是以独特的地方风格脱颖而出,某种乐器演奏和听觉织体的确定方式,源头可以追溯到新奥尔良。但随着岁月的流逝,爵士乐越发成为一种态度,而不是静态的实践体;对所有可能性的全然开放,而不是盲目献身于老字号;没有一个城市或国家或地区可以遏制它的杂食性。回眸爵士乐史的第一个世纪,它最可识别的特征可能就是不愿意举步不前,强迫自己吸收其他声音和影响,以及不断变迁和融合的命运。就此而言,爵士乐所到之处皆是家园,但绝对不会是它的长眠之地。

参考链接:

https://www.npr.org/2018/07/19/630448557/renee-rosnes-on-piano-jazz

https://www.un.org/zh/observances/jazz-day

原著 | (美)泰德·乔亚

摘编 | 汪天飏

编辑 | 张进