徐斐宏:三星堆考古成果如何面向公众

2021-05-12

2021-05-12

三月下旬,中央电视台直播了三星堆考古,为考古学这个小众学科带来了前所未有的热度。作为此次三星堆祭祀坑发掘、直播的参与者之一,我在为考古工作引发的巨大社会反响感到惊叹之余,也切实感受到考古工作者肩负的社会责任愈加重大。

三星堆3号祭祀坑发现的青铜圆口方尊

考古工作对公众最直接的回馈,莫过于尽快将发掘成果完整地公布。博物馆中夺人眼球的文物只是考古成果的一小部分,如果只关注精美的文物,考古工作就失去了意义,与“挖宝”无异。

考古发掘所获信息其实是科学的、系统的、多方面的,它们的发表有相对固定的形式——考古报告。作为考古成果最主要的载体,考古报告经历了几代考古人的锤炼、打磨后,从形式上已具有很强的科学性、合理性,但不得不承认的一点是,考古报告对公众来说始终是较为遥远的事物,而且这种距离并没有缩短的趋势。

此次三星堆祭祀坑发掘,从技术、理念等多方面,都走在了中国考古学的前沿,无疑将成为中国考古学史上浓墨重彩的一笔。同时,这次考古发掘也面临成果发表的问题,以往我们曾遇到的困难与问题并不会消失。对此,我们可以尝试在考古成果的发表形式上做一些改变,即在考古报告之外,构建考古资料在线平台。此项工作若能实现,将会成为考古学进一步走向公众的契机。

一、考古报告及其发展历程

考古报告是一类系统记录考古发掘成果的专著,从内容上,包括发掘工作所在地沿革、发掘经过、遗迹与遗物情况、分期断代研究、发掘者的主要认识等,从表现形式上,有文字、线图、照片、拓片等。作为一类以资料为主的著作,考古报告构成了考古学研究的材料基础。可以认为,一项考古工作的完成标志,即出版相应的考古报告。

新中国出版的第一本考古报告《辉县发掘报告》

自新中国第一本考古报告——《辉县发掘报告》起,一代代中国考古学家为考古报告编撰理念、编写体例的完善,贡献了自己的智慧与心血。中国考古学的早期阶段以构建中华文明的时空框架为主要任务,考古报告尤其注重理清材料的年代问题。这种背景下,流行采用“举例体”编写考古发掘报告。“举例体”报告按年代先后编排发掘资料,可以被视作基于某一批考古材料的年代学研究报告,它们的主要特点有二:一是将遗迹、遗物分开描述,二是有选择性的报道发掘对象。这类报告的缺点是显而易见的:遗迹遗物的分开,导致遗物难以回归出土的单位,为读者理解、利用这些材料造成了很大麻烦;有选择地报道发掘成果,使材料的全面性大打折扣,甚至出现过一本报告中上百座墓葬没有一座被完整发表的情况。

1959年出版的《洛阳烧沟汉墓》是一部经典的“举例体”考古报告

随着考古研究的深入,“举例体”由于其难以被克服的缺陷,逐步为报告编写者淘汰。目前考古学界在报告编写理念上愈发达成一致,即考古报告应以遗迹为基本单位,尽可能全面地报道考古发掘收获。遗迹包括灰坑、墓葬等类别,出土器物等发现在考古报告中被归入相应的遗迹。这种做法能很大程度上保证考古报告中资料的完整性,是合理的做法。然而,当今考古报告的编写又走向了另一个极端,即为追求完整性,在报告中事无巨细地罗列发掘资料,导致考古报告体量越来越庞大,分成上、下册乃至4、5册的大开本报告屡见不鲜,报告价格也水涨船高。考古报告变得庞大、昂贵,甚至对不少公立图书馆的购置造成了阻碍,遑论个人。

可以说,考古报告在学术上的完成度在不断提高,它们与公众之间却有渐行渐远的趋势。有的考古工作者会认为考古报告缺乏可读性,并非面向公众的读物。对此,我的想法是考古报告的可读性需要考古工作者发掘,引领公众接受、理解考古报告应是考古工作的内容之一,而公众越来越难以接触考古发现的权威文本,这种情况必然不利于考古学走进公众、履行自身的社会职责。

二、三星堆祭祀坑考古报告面临的问题

说回三星堆祭祀坑的工作。祭祀坑发掘报告的编撰,本身就是一个艰巨的任务。

从田野考古工作完毕,到发掘报告问世,其间存在若干道工序,包括原始资料整理、器物修复、绘图、摄影、文字撰写等。对于三星堆祭祀坑这类重大考古工作而言,上述工作的每一项都意味着庞大的工作量。而且考古报告作为发掘工作的最终成果,极少再版,这就要求编写者尽可能在报告中囊括各类资料。由此不难理解,三星堆祭祀坑报告的编写工作会一般持续很长一段时间。

举例言之,三星堆一、二号祭祀坑是1986年发掘的,正式发掘报告《三星堆祭祀坑》出版时间是1999年,间隔超过10年,而在重大考古项目中,这种时间间隔并不算漫长。而本次三星堆祭祀坑发掘包括6座祭祀坑,目前三号坑出土器物已相当丰富,风采一如当年二号坑,发掘之后整理、报告撰写的工作量相比当年无疑有过之而无不及。虽然今天我们掌握的技术、人员等资源较之当年已大为宽裕,发掘团队从主观上也迫切希望尽快完成发掘报告的撰写与出版,但这6座祭祀坑的发掘报告能否在短时间内问世,从而及时回馈公众的期待,我们也有一些担忧。

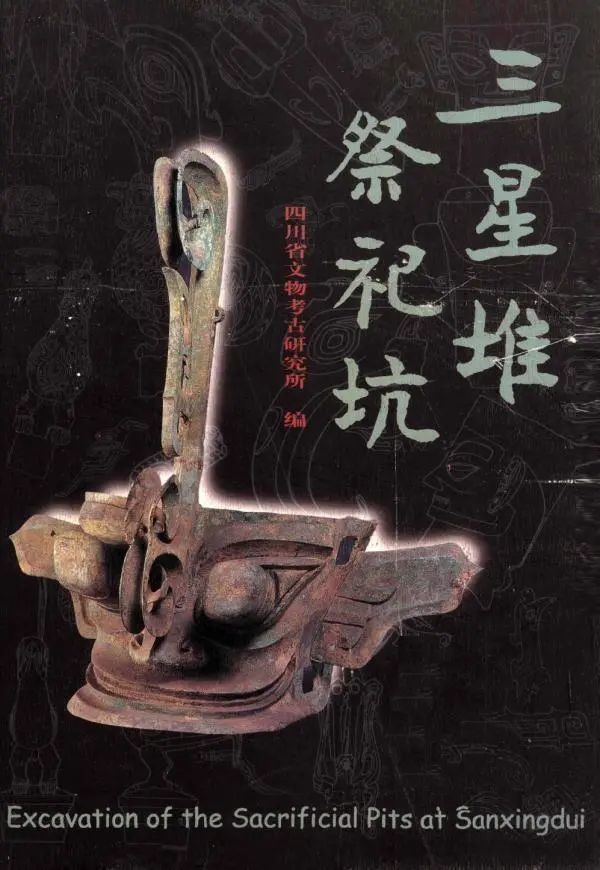

1999年出版的三星堆一、二号祭祀坑的发掘报告《三星堆祭祀坑》

编撰周期漫长之外,在考古工作日益进步的今天,考古报告本身的局限性正日益凸显。以本次三星堆祭祀坑发掘为例,视频拍摄、三维建模已成为我们工作中的常规记录手段,而作为发掘资料的视频、三维模型,均不能在纸质版书籍中得到完整呈现,这显然也会影响考古报告的完成度。尤其是三维模型,无论是对遗迹还是遗物,表现均非常直观、全面,是对线图、照片等传统记录手段的极好补充,而在纸质书中,三维模型只能被二维化。考古记录技术的不断进步,使纸质考古报告逐渐力不从心。

总之,编撰周期的漫长、自身属性的局限,是摆在三星堆祭祀坑考古报告面前的两大难题,而按照以往的工作方法,这些问题很难得到圆满的解决。难道,三星堆祭祀坑的发掘报告,注定难以避免这些遗憾?

三、从考古报告到考古资料在线平台

阅读门槛高、编撰周期长、自身局限多,是三星堆祭祀坑发掘报告即将面临的问题,或者说是考古报告这种传统媒介在新时代所面临的问题。对此,我的观点是,当下我们应当引入考古资料在线平台,以补充考古报告的短板,这也能为考古学进一步走向公众的契机。

就我个人而言,萌生关于考古资料平台的想法,始于两年多以前。当时我承担了一批积压60余年的考古资料——武昌隋唐墓的整理与报告编撰工作。因手头资源有限,为缩短在文物库房内工作的时间,我选择在现场进行文物摄影建模,后续在模型基础上进行绘图的模式。这项工作完成后,我的一大感想是:当下的技术进步,使建模技术很易于掌握、便于推广,那我们为何不能直接将三维模型作为考古资料的一部分在线发表?而参加此次三星堆祭祀坑发掘后,我更为坚信,电子化、线上化、公开化的考古资料平台,不仅可行,而且必要,注定是未来的趋势。

将考古成果在线公开,首先能解决考古报告自身局限多这一问题。考古资料平台不只是简单将纸质考古报告电子化。从资料类型的角度,以现有技术,完全可以做到囊括传统考古报告中的所有种类信息,并整合视频、三维模型甚至原始资料等原先不可能在发掘报告中被纳入的信息。

从使用的角度,数字化的在线平台有能力达成更直接、有效的交互体验。试想,打开平台,三星堆古城平面图映入眼帘,点击祭祀坑所在区域,即呈现出祭祀坑平面分布图,点击3号坑,祭祀坑本体与器物以三维的形式一目了然地展现在使用者面前,选择坑中一件器物,可以立刻跳转到它的整套资料,甚至转接至相关研究文章。这种使用过程,无论对于公众抑或专业工作者,都会是非常高效而愉悦的体验。

传统考古报告某种程度上是“一锤子买卖”,图文资料的齐备是报告编撰的必要条件,准备周期漫长,报告出版后暴露出来的错误,也鲜有再版修正的机会。若改以线上平台发布资料,完全可以做到在整理工作进行中随时“上新”,而已经发布的资料,也可以在保存历史纪录的前提下进行修改、补充,甚至在整个项目发表完毕后,整理者还可以利用最新的记录手段,对既往发掘成果进行补充。总而言之,以在线平台作为考古成果的载体,以往考古报告编撰周期长、时效性差的问题也能被有效解决。

三星堆祭祀坑考古是一项特殊的工作,不仅表现在发掘对象特殊、工作理念及方法特殊,更体现在它所造成的影响特殊。三星堆的声量是现象级的,前无古人,而且在这方面,仍有很大的潜力可以挖掘。试想,如果我们围绕一项普通的考古发掘项目建设在线数据库,或许能收获一些来自行业内的嘉许,将之视为一种有益的尝试。而如果我们以此次三星堆祭祀坑发掘为契机,在建设平台的同时探索一套考古材料在线发布的“三星堆标准”,使之可复制、可推广,那这项工作有可能发展为区域性乃至全国性的规模。届时,整个中国考古学的格局都有可能发生改变。

总而言之,围绕本次三星堆发掘,建设一个专业、及时的考古数据平台,所构建的,是一个让考古成果走近公众、让公众理解考古工作的渠道;所展现的,将是新时代中国考古学包容开放、与时俱进的姿态;最终受益的,将不仅是使用它的公众,更将是考古学本身。

三星堆3号祭祀坑发掘团队,前排左为本文作者。

余 论

在令人疲惫又兴奋的三星堆祭祀坑考古直播之后,我作为亲历者之一,时常在思考的问题是等到这次声势浩大的考古工作结束之后,我们能为公众带来什么?能为考古学科留下什么?我相信,这次发掘的参与者中,有不少人也在思考类似的问题。珍奇的文物、精彩的研究,固然是考古工作者应当呈现的成果,但就影响力而言,似乎难以达到我们对于这次考古工作的预期。而如果我们能从此次三星堆发掘出发,建设前文所构想的考古数据平台,或许能带来更持久的社会效应,为中国考古学带来一些改变。这是我个人对于上述问题的答案。

作者:徐斐宏 上海大学文学院讲师 三星堆3号祭祀坑发掘负责人

图文转自:澎湃新闻网

▼

-END-

本文仅代表作者观点,不代表文博圈立场