古代学者的辩证思考,“观人”与“见己”

在日常生活中常会出现一种情况,谈论别人的时候抱着挑毛病的立场,趁机树立自己的权威性。但是说到自己的时候,都是溢美之词,甚至天花乱坠。在学术研究中也有类似的情况,有些学者动辄指责前人的学术成果。殊不知,没有前人的研究,怎么能让学术研究代代相传。如果没有开宗立派的学术宗师,说不定后人都没有顾及到某一研究领域。

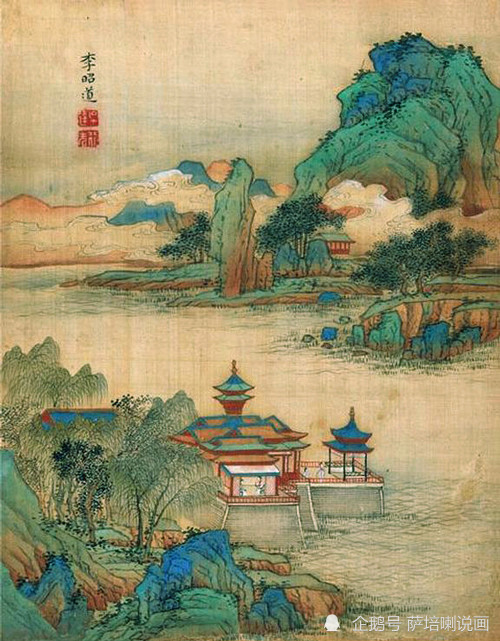

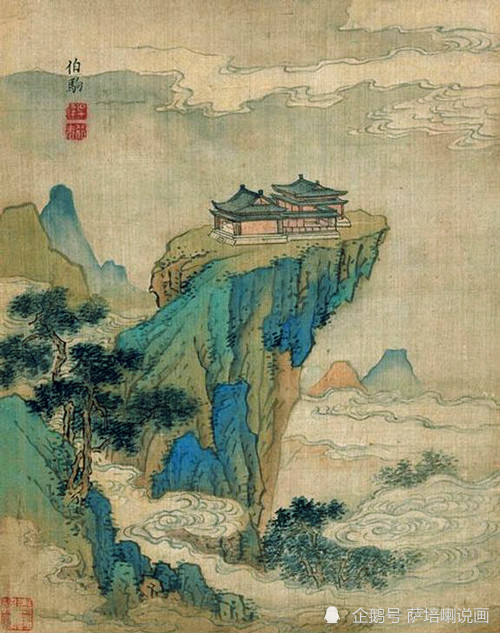

这种状况,不仅现代有,古代也有,清代学者钱大昕在学术研究中就发现了这个问题。钱大昕是乾隆、嘉庆年间的学术权威。他在学术研究中既务实又重考据,主张用证据说话,他写的论文朴实简洁,通过层层论证得出结论。

他的研究范围涉及四书五经、经史子集、天文地理、历朝历代的规章制度,他是那个时代当之无愧的学术大师。钱大昕经常讲,立义必凭证据,援据以古为尚。由此他告诫从事学术研究的学者们要注意“观人”与“见己”之间的关系。

钱大昕的原话是“观人之失易,见己之失难”。钱大昕有感于当时的有些学者,读到前人著作的时候喜欢指责古人的失误,一旦发现古人的失误就到处宣扬。一方面表明自己博学,另一方面标榜自己强于古人。从客观角度讲,人无完人,在研究领域也不可能做到百分百正确。

在人文学科的研究领域中更是如此,比如在古代学术研究中最重要的经学,早在汉朝就出现了两大分支流派,分别是古文经学和今文经学。这两个学术流派之间常有论战发生,有时候甚至脱离了学术研究层面,转而对研究者进行攻击。难道因为有这种情况发生,就要对他们的研究成果不闻不问、嗤之以鼻吗?当然不是了,学术研究是个复杂而又漫长的过程,要允许有各种状况出现。

钱大昕本人就从事研究工作,他会告诫同行,当关上门的时候,每个人扪心自问,难道自己的研究成果真的没有一点问题吗?难道真的已经完美到无懈可击的状态了吗?钱大昕是个明白人,他认为只看见别人的错误,而不检查自己的错误,是学术研究上的最大障碍。

如果一个人真的专注于研究工作,他找自己的问题还忙不过来呢,又怎么有时间去找别人的毛病。这就是钱大昕关于学术研究的思考,他不仅自己要贯彻实施,还把这段观点写入书中,希望引起整个学术研究群体的关注。

钱大昕的研究成果辑录成册后起名为《潜研堂全书》,这部书在内容上,处处体现出钱大昕追求究实事求的治学方针。