乔福锦:做人·做事·做学问——怀念胡文彬先生

2021-05-15

2021-05-15

4月27日中午,青年学友顾斌打来电话,告知胡文彬先生已经病危。傍晚,建忠兄发来微信,情况得到进一步证实。尽管胡先生近年身体大不如前,听到这样的消息,依然十分震惊。

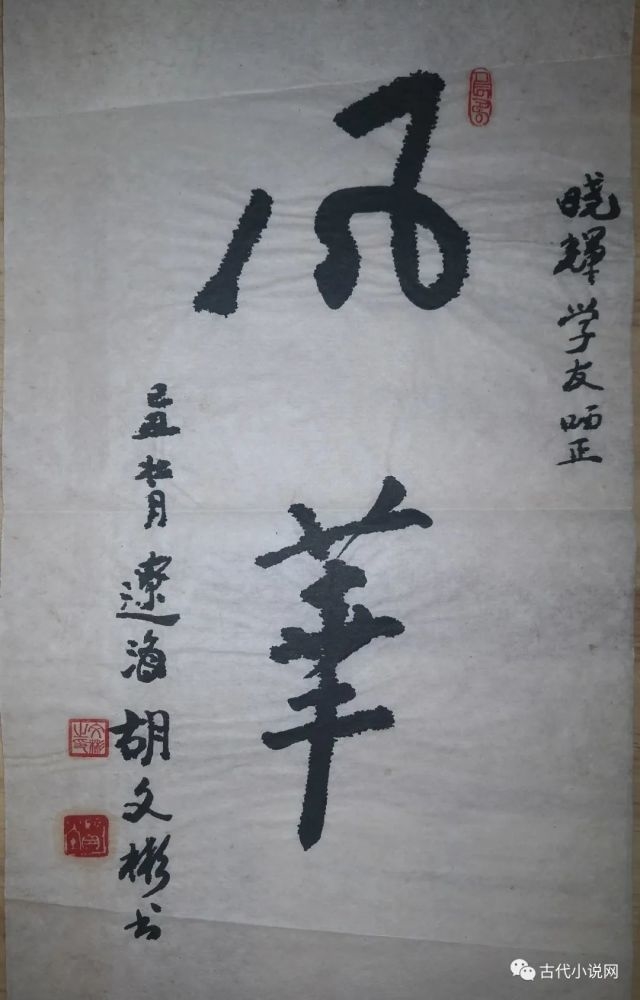

胡文彬先生

年前腊月廿六日上午通话时,胡先生虽语气缓慢,中气十足则一如既往,没想到病得如此之快。5月1日上午与力元学妹通话,知先生还在昏迷中,因疫情关系,医院探视仍然受限。下午三点多,即收到淮生兄转来的先生离世的信!

胡先生为人为学,学界友人曾多次撰文评说,自己早想写一篇专题文章。此刻提笔,别有一种悲凉在心头。

胡文彬先生1939年10月生于辽宁省盖平,1966年毕业于东北人民大学历史系。1968年4月分配到人民出版社,后任《新华文摘》编辑,1987年3月调中国艺术研究院红楼梦研究所。工作单位屡经变化,主要学术方向则在红学领域。

红学界上一辈人数不少,像胡先生那样做人、做事、做学问三方面均可称道者并不多见。作为与胡先生交往多年的晚辈,我想就此三方面,谈些自己的印象与感想。

胡先生快人快语,无论学术讨论还是具体人事,很少见他隐瞒自己的看法,可谓有目共睹啊!这也是做人尤其是作为学者的最珍贵品质,为此他曾得罪过不少人。他的古道热肠,在学界有口皆碑。

胡文彬先生手迹

不论年龄、地位、专业、学派,凡是有求于他,他均会热情相助。得到过他扶植与提携的青年学人不知多少,单是为业余研究者书稿写的序跋文字,即十分可观。由于真诚与热情,无论专业学者还是红谜,多愿与他交流。

我与胡先生同为史学出身,共同话题更多。1999年春末北京访书,返程当日下午,去拜望胡先生,那时他还住在宣南。谈到天色很晚,离火车开动的时间已剩不多,胡先生非要留我到楼下酒店用餐。

餐间谈及将于秋天召开的金华第二届全国中青年会议主题,胡先生说,本年是己卯年,应该有关于“己卯本”的纪念性文章。这个提醒对我刚刚开始的系统性版本研究关系很大。正是为了应对此次会议之“主题”,我才在后来几个月的研究中,把“己卯”、“庚辰”等“重评本”作为研究重点。金华会上提出版本演变“三阶段”新说,这与胡先生的提示是分不开。

2001年初夏与胡先生相约南行,北返途中,先生不顾旅途疲劳,亲自陪我绕道南京浦口拜访靖藏本批语抄录者毛国瑶先生。

胡文彬先生

2003年初夏,“非典”肆虐时期。料理完母亲的后事,我从太行老家回到市里,被“隔离”在校门外。迷惘中与外地师友电话联系,了解当地疫情。在与周汝昌先生府上通过电话之后,最先问候的前辈是胡文彬先生。

当胡先生得知我在不足三个月内送走两位老人的消息后,深切宽慰道:“现在第一是静下来,休养调理身体,学问以后再做。”秋天,胡先生在一次电话中又说:“休整一段时间之后,还应往前看;该整理文稿,准备出书了。”

简短的宽劝之语,给我生命历程中最感孤独的时期带来的精神之助,局外人是很难体会的。其时,因经了生离死别,我已有尽快“收摊”的想法,胡先生的鼓励无疑促进了几部红学书稿的整理。

胡文彬先生

周汝昌先生晚年,多次受到非学术围攻。尽管胡文彬先生对于周先生基于传统的“新索隐”及“后四十回”评价并不十分认同,也有自己的为难之处,却不止一次冒着“风险”为周先生辨白,并对一些人的做法表示不满甚至斥责!

晚年周汝昌先生境遇背后的隐情,也是我常向胡先生讨教的问题。胡先生的率真与热情,性格使然,也与格局大有关。先生虽极富书卷气,但在他身上丝毫看不到自命清高的文人气。这一点我最为欣赏,也曾多次“不知大小”地与胡先生当面讲过。

受多种因素影响,晚年的胡先生,似乎变得谨慎起来了。然率直的脾性,一直不曾改变。酒酣耳热之际道出的史实真相,不仅纠正了许多讹传与偏见,也为文献解读提供纸背的参考。

学术共同体之形成与维系,需要忍让与妥协,更离不开有担当且能做事的学人,胡文彬先生即是红学界能做事的人。还在“文革”中期《红楼梦》校注小组成立前后,胡文彬先生即开始做红学活动的组织、联络与协调等工作。

人民文学出版社大字本《红楼梦》

据先生谈话可知,“评红”运动期间开始的《红楼梦》校注工作,由当时的国务院文化组负责人袁水拍牵头,最先找到李希凡先生。李先生又找到胡文彬先生,是胡先生推荐了后来的实际负责人。

进入新时期,胡先生开始放手干事。《红楼梦学刊》筹办及最初几期编辑,先生投入精力最多。中国红学会成立前后,总可见胡先生忙前跑后的身影。周汝昌先生由人民文学出版社调入中国艺术研究院,也是胡先生鼓动与联系的。

担任中国红学会副秘书长、红楼梦研究所副所长之后,胡先生做事的范围逐渐扩大。

电视连续剧《红楼梦》拍摄期间,先生作为监制人之一,全力付出。新加坡《红楼梦》文化艺术展,对于促进海内外华人世界的文化沟通意义重大。台湾红楼梦文化展则于增进海峡两岸中国人民族文化情感方面同样具有重要意义。此类大型展览过程中,胡先生均投入过巨大精力。

《梦里梦外红楼缘》

世纪之交,建忠兄组织召开的全国中青年红楼梦学术研讨会、首届海峡两岸中青年学者红楼梦学术研讨会影响延续至今,胡先生其实是会议的总顾问。近年来,淮生兄连续主持的三届高端论坛及两次座谈会,胡先生均到场支持。尤其是“周汝昌与现代红学”学术座谈会,胡先生不仅莅临,筹划过程中也曾给予大力帮助。

《曹雪芹研究》杂志的创办与北京曹雪芹学会近年来一系列学术活动的展开,更与胡先生的大力支持分不开。

2009年秋烟台会议上,胡先生一番总结讲话,道出他对红学历史、现状及未来的整体性思考。会后我曾对胡先生说,还有很多与学术相关的大事情等着他带头做。

先生苦着笑讲,夹在各种矛盾与纠纷中间,不做事不甘心,做成事却艰难。话虽如此说,胡先生却能排除困难,做成许多他人所难以做成的事。经权之间,即可见其处理事务之能力。

胡文彬先生

现代学术史上,既有陈寅恪先生那样甘愿自限于书斋的学者,也可见傅斯年先生一样的能做成事的“大炮”式人物。我自己应对能力比较差,只能在故纸堆中讨生活,因此非常崇敬能做事的学人。在我的心目中,祖籍在山东的胡文彬先生,为人行事颇有几分傅斯年先生的风格。假设条件允许,我想胡先生还会做成更多有利于红学发展的大事。

作为20世纪第三代红学家的重要代表人物,胡文彬先生的红学研究,起步于上世纪70年代中期。

“评红”运动期间,胡先生与周雷先生以“文雷”为笔名合作写过不少应时文章。当时之影响,颇似上世纪五十年代的李希凡与蓝翎。关于这一点,胡先生自己曾多次谈过,可见那段历史在他心目中之地位。

然胡先生真正做学问的日子是在四十岁之后。1980年代至今,胡先生出版红学著作数十种,其中所涉既有作者、版本等专门领域,又有《红楼梦子弟书》《红楼梦说唱集》一类文化传播课题。

《红楼梦子弟书》

上世纪90年代以来,文献、文本、文化逐渐成为红学研究的热点。现代西方文学语境下的文本研究,几乎题无剩义,突破十分困难。关于此课题,胡先生有一系列人物分析文章发表,并有《红楼梦人物谈》一类专著问世。相关研究,仍有独到之处。

近数十年来,缺乏人类学背景的文化研究已经泛化。专题深入不够,通俗化又不到位,雅俗共赏更难。胡先生的《红楼梦与中国文化论稿》,历史考述与文化阐释相结合,涵盖社会、制度、信仰、礼俗、艺术、园林、饮食、服饰等多个方面。工程巨大,整体探索意义亦不容忽视。

相比于文本与文化研究,胡先生最受学界重视的成果,是文献研究与整理。先生由札记资料汇集而成的文章及学术活动载记,是值得珍视的文献史料。所编纂之文献专书,影响更为广泛。新时期之初,在一粟先生《红楼梦书录》基础上完成的《红楼梦叙录》,至今仍是红学研究的重要工具书。

《红楼梦叙录》

上世纪50年代中叶至70年代末,大陆学界与港台及海外学界的联系被人为隔断。开放伊始的80年代初期,中国大陆学界对港台及海外学术了解甚少。为此,胡文彬先生先后编纂出版《台湾红学论文选》《海外红学论文集》《香港红学论文选》及《红学世界》等编著。此类文献汇编为封闭已久的大陆学人打开观望世界学术的窗口,曾经影响了好几代学人。

载于胡先生所编《红学世界》一书的台湾《联合报》学术座谈会议记录《红楼梦研究的未来方向》一文,当时阅读即十分畅快,至今仍是我案头常翻常新的文章。

胡先生90年代初编写的《红楼梦在国外》一书,对于各种外文版本及翻译过程均有详细介绍,至今仍是研究海外汉学与红楼翻译的重要参考文献。我所保存的20年前胡先生赠送的此书,天头地脚写满文字,即是材料不断积累之真实记录。今天之互联网时代,得到境外学术资料相对容易,而当时则十分困难。为汇集这些资料,甚至要与海关部门直接打交道。多年过去,胡先生汇集编纂的文献专辑仍为治红学者必备之书,可见选择之正确,眼光之远大。

《红楼梦在国外》

不可否认,胡文彬先生这一代人最好的年华被耽误了。然而他是有抱负、肯思考且十分勤奋的学者,人生虽有遗憾,却无愧于奋斗的历程。

《春秋左氏传·襄公二十四年》云:“太上有立德,其次有立功,其次有立言,虽久不废,此之谓不朽。”此即“三不朽”说之经典来源。比照而观,胡先生在做人、做事、做学问方面所立之德业,正是“三不朽”之实际体现。由于身份特殊、著述等身加之交往广泛,他本身即是一部当代红学史。

近年来,老辈学人相继过世,胡文彬先生已然成为红学界的一面旗帜。去年秋天的一次通话中,我再次劝他动笔写自传,以便保存学术史料。胡先生又说自己并非大人物,没有必要写,其实别有苦衷。

胡文彬先生

胡先生的万卷藏书是珍贵红学文献,尤其他的日记、书信、手稿、笔记、卡片、剪报等第一手原始文献则更为宝贵。十分希望这宗承载着先生不朽业绩的巨量文献能够找到合适归宿从而整体保存下来。此愿倘能变为现实,不仅可为近五十年的红学史研究留下个性特征鲜明的原始文档,也将为后人留下怀念胡先生留下坚实的文献依托!