寻踪夏衍的上海岁月:白色恐怖下入党,成为译者、电影人……

2021-05-17

2021-05-17

【编者按】

上海是党的诞生地和初心始发地。

百年以来,上海不断地改革探索、创新实践,成为全世界看中国的一个窗口、一面旗帜。

2021年,澎湃新闻(www.thepaper.cn)追溯百年时光,探访革命旧址,巡礼红色场馆,寻踪秘密电台,钩沉革命刊物,解密红色特工,重读左联人物……即日起,重磅推出“红色上海·初心之路”系列报道。

2021年2月22日,上海福宁路99弄。 本文图均为 澎湃新闻见习记者 邹佳雯 图(除署名外)

“工作,工作,衰弱到不能走路还是工作,手脚像芦柴棒一般的瘦,身体像弓一般的弯,面色像死人一般的惨!咳着,喘着,淌着冷汗,还是被压迫着在做工……”发表于85年前的《包身工》,至今读来仍令人发指。

上海福宁路99弄正是作者夏衍取材的地方,当时这里是“杨树浦福临路东洋纱厂”的宿舍,现在则是居民社区。

“阿拉妈,十二三岁从苏北过来,那时候就是前面纱厂的‘包身工’。”小区小卖部的张先生在这里生活了六十多年,他指了一下99弄的大门,“纱厂的大门正对着我们小区门,就隔条马路。后来这边就变成国棉十五厂十六厂的员工宿舍了。”

1936年,《包身工》发表后引起社会震动,并被夏衍看作“自己一生最值得重视,且或许能够传得下去的作品”。夏衍的作品远不止于此,他不仅是一位作家,还是译者、剧作家、报人……而且是一个革命者。

夏衍与蔡叔厚在上海。右为夏衍,左为蔡叔厚(摄于1930年代)夏衍旧居 供图

翻译高尔基《母亲》

在上海,余杭路是一条不起眼的小马路。

2021年2月21日,上海东余杭路。据附近居民说,当年余杭路转角处的房屋样式与如今的如出一辙,是1925年建造的。

近百年前,这条小马路的一端开着一家双开间门面,规模不大的绍敦电机公司。面上,这家店做点电料和电机维修的生意;底下,则是中国共产党的重要交通联络机关。

1927年,“四一二”政变发生,大批共产党人被屠杀。这个当口,在日本进行革命活动的夏衍被驱逐回国。

27岁的他来到上海,第一个想到的,就是在浙江甲种工业学校时高他两班的同学蔡叔厚,也就是这家绍敦电机公司的老板。

当夏衍带着行李风尘仆仆地来到这里时,他的老同学正满手油污,修理一架烧坏了的电动机,抬头看到夏衍,径自上前紧紧握住夏衍的手,毫不迟疑地欢迎他入住。

在夏衍的回忆中,他在绍敦电机公司二楼一间临窗的小房间里,度过了“一个闷热而无所事事的初夏时节”。蔡叔厚还半开玩笑地问他:“请你当本公司的工程师,怎么样?”夏衍心不在焉,报之以苦笑,他想做些什么,但除了一日日地读报,不知道自己还能如何。

直到同住的郑汉先启发他:“怕死的要退(党),要革命的就该进。”于是,在白色恐怖最严重的时期,夏衍加入中国共产党。

夏衍忙了起来。革命文学在那个年代的中国尚处于萌芽阶段,诚如鲁迅所言“多看些别国的理论和作品之后,再来估量中国的新文艺,便可以清楚很多。更好是绍介到中国来;翻译并不比随便的创作容易,然而于新文学的发展却更有功,于大家更有益”。在文艺朋友们的“鼓动”下,掌握多国语言的夏衍主动担负起了译书以宣传革命思想的任务。

夏衍旧居展示的《母亲》译本 夏衍旧居 供图

早在日本求学时期,夏衍就为高尔基《母亲》中的革命精神打动,匆忙离开日本时,他也没忘记在行囊中塞进日译本《母亲》。夏衍翻译《母亲》,用了两种日译本,间或参考英译。当时,住在他楼下的作家蒋光慈会俄语,他每译一章,蒋光慈就根据俄文原版校对一遍。

那段日子里,每天天刚蒙蒙亮,夏衍就起床,稍稍洗漱,坐到窗前桌子边,专心致志投入翻译。他规定自己每天必须译完2000字,再去做其他革命工作。

中译本《母亲》承载了外界诸多期待,翻译还没结束,其版权就已为陈望道主持的大江书铺获得。

1929年10月和1930年11月,《母亲》中译本上下两册先后出版,受欢迎程度远超夏衍的预期,鲁迅称这本书是“对革命者最合时的书”。此后,这本书虽遭反动派一禁再禁,夏衍也随着“东躲西藏”的《母亲》几更笔名,但书在群众中依然广泛流传。十多年后,夏衍撰文谈及《母亲》的流行,“要从这十五年间的中国青年人心里除掉这本书的影响,已经是绝对不可能了。”

开启电影生涯

到了三十岁上下,夏衍已是一身藏青哔叽西装的行头,头发梳得整齐,玳瑁眼镜,斯斯文文的大学教授模样。

靠着译书,他从一个身无分文的穷小子变为文艺界“穷朋友”中的“富户”,也从蔡叔厚处辗转搬到了塘山路业广里、爱文义路(今北京西路)普益里。

2021年2月21日,上海塘山路业广里的门头已被水泥封死。

地下党组织根据夏衍的特长和能力,开始让他更多地进入文化教育界展开工作,他办报纸、筹左联、办剧团,甚至还成了电影编剧。

1932年初夏,夏衍等三位新文艺工作者接下了明星电影公司的邀约。当时,电影界被当作是资本家的领域,复杂而腐败,充满了神怪武侠的“庸脂俗粉”。对于要不要让夏衍三人涉足这样的“浑水”,左翼文艺工作者们意见并不统一,最后,夏衍把这个问题提到了瞿秋白主持的党的会议上,他听到了瞿秋白这样的回复:“我们真应该有自己的电影”。

瞿秋白告诉夏衍他们,在文化艺术领域中,电影是最富群众性的艺术,要去“取得天下”。

夏衍开启了自己的电影生涯。要打进电影界内部,没点手艺怎么行?

于是,在那个时段的上海戏院里,人们经常可以看见一个分外忙碌的“观众”——夹着手电筒,一手秒表,一手在小本子上写写划划——这个镜头是远景、近景还是特写?这个镜头为什么这么用?一个镜头用了几秒或者几分钟?“拉片”以外,这位热情观众还利用职务之便钻进剪接室、跑去导演的拍摄现场,费尽一切心思速成电影学。

1933年的二三月间,电影新人夏衍的首部编剧作品《狂流》完成摄制。这部作品以“九一八”事变长江流域十六省遭空前大水灾的真实事件为背景,在银幕上破天荒反映了中国农村农民群众的阶级斗争,轰动了当时的影坛。

电影《春蚕》报纸广告,茅盾原著,夏衍改编。 夏衍旧居 供图

其后,《春蚕》《女性的呐喊》《脂粉市场》……1930年代的社会现实被搬上大银幕,使中国电影走出了迷信神怪武侠的风潮。

混入包身工住宿收集资料

1936年6月,《包身工》发表于《光明》杂志。这期杂志的社评直言:“《包身工》可称在中国的报告文学上开创了新的纪录。”

这篇不足七千字的文稿写就于1935年秋。是时,上海党组织遭到了又一次大破坏。夏衍在工厂隐蔽时,想起了最初搞工人运动时遇到的那些惨遭剥削的工人,他重新开始收集包身工的资料。

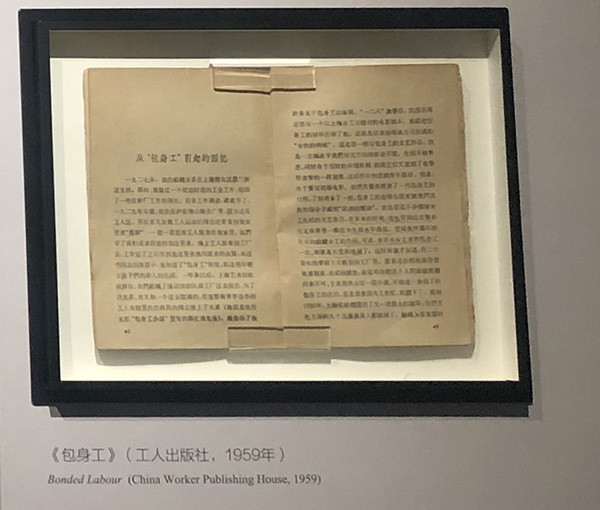

《包身工》 夏衍旧居 供图

夏衍换上工装,先后两次设法混入包身工住宿的“工房”,又从3月到5月连做两个月的“夜工”——他在早上三四点钟起来,从普益里的居所步行十几里路,赶到福临路东洋纱厂工房附近,收集女工们上下班的情况。

于是,手脚瘦得像芦柴棒一样的小女工,遭拿莫温殴打又被“东洋婆”面壁罚站的小福子,残忍冷血的拿摩温等人,连同他们背后的社会本质问题,化为《包身工》,惊醒社会大众,掀起又一波浪潮。

1937年12月,上海沦陷后一个寒风刺面的日子,夏衍一早起来收拾行李,在熟睡的孩子额上落下一吻,直奔码头去往香港,在那里继续自己的革命事业。看着浑浊的江面、挂着太阳旗的兵舰,他想着:“中国人民最苦难的时候,我在这里(指上海)耽了十年零七个月。”

夏衍与上海的缘分未尽。1949年,他又回到上海,搬进乌鲁木齐路178号,着手新的工作……

(本文资料来源:《夏衍自传》、《夏衍的生活和文学道路》、《夏衍在虹口的革命生涯地图》等)