《陶寺:一座圣都的前世与今生》之发现的执念

2021-05-25

2021-05-25

编者按:“巍巍乎,唯天为大,唯尧则之”;“托身期泰岱,翘首望尧天”……帝尧德高望重,在他治下,夜不闭户,路不拾遗,万民乐业,天下太平,所以被儒家奉为圣明君主的典型。然而尧更多是被归入了传说时代,他常常代表了后世人的殷切期望。

襄汾陶寺遗址的发现与发掘,为这一传说人物汇入了历史的真实性,却也更添了几分神秘色彩——规模空前的城址、气势恢宏的宫殿区、观象祭祀台、王族墓地、手工业作坊区……每一个发现都带给我们无限的遐想与惊叹。

陶寺考古将陆续推出《陶寺:一座圣都的前世与今生》系列文章,和读者朋友们一起探索尧舜之都、黄河文明。

《发现的执念》

引子:

唐代诗人白居易《长恨歌》中有一名句,“上穷碧落下黄泉,两处茫茫皆不见。”,本用于来形容对爱情的极力“追寻”,被近现代著名历史学家傅斯年先生改为“上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西”,十分形象得表述了中国考古学注重实践、讲究物证、着力田野对中国历史与文明的“探寻”。尤其冬季里的考古发掘,考古人也常戏谑说,不但要“动手动脚”,却也是“冻手冻脚”。考古学从来就不是“书斋里”的学问,它离不开野外的调查与研究,山西襄汾县陶寺遗址就是这么被发现,并逐渐闻名于世。

一、李济的失之交臂

李济先生是中国考古学之父,1926年发掘山西夏县的西阴村遗址,开启“中国学者第一次自行主持的科学考古发掘”。西阴村在晋南,陶寺也在晋南,似乎有很多可能的理由让李济先生发现陶寺。

第一,发掘西阴村之前,李济先生与地质学家袁复礼是对晋南做过较为详细的考古调查的,就是在这次调查中发现的西阴村遗址。李先生与袁先生1926年2月5日离开北京,2月7日到达太原,2月12日至介休开始正式的考古调查,之后沿汾河一路南下,先后调查了介休、霍州、临汾县、浮山县、翼城、曲沃、绛州(今新绛)、运城、安邑、夏县(3月24日发现西阴村)、稷山县,3月26日结束调查,北行返京。历时近两个月的调查,足迹可谓踏遍晋南。(参看李济:《山西南部汾河流域考古调查》,最早为英文发表国外,收入《李济文集》卷二,第158-168页)

第二,晋南有许多文献记载的“线索”可顺藤摸瓜。中国考古学虽然源于西方,传入中国后却有着浓厚的史学倾向,因为中国有着历史上各个时期丰富的文献,所以中国考古学一直有“证经补史”的功用。对于晋南,“尧都平阳、舜都蒲坂、禹都安邑”的记载可谓是学者们心中的“口头禅”。李济先生晋南汾河流域的调查一到临汾县,就说“这是一个勾起人们的历史遐想的城市——尧的古都!中国的读书人又有谁不熟悉这位伟大君王的种种崇高品德呢?”。而今天我们知道陶寺遗址逐渐被学者们认为是帝尧的都城所在。还有一点,在这次调查中实际上是发现了浮山交头河(今蛟头河)与夏县西阴村两处同样属于仰韶文化的遗址,但李济先生却选择了后者。对这一段中国考古史深有研究的陈洪波就直接说:“夏县是传说中夏朝王都的中心,李济看来想碰一下运气,看是否能够在这里找到夏的踪迹。”因此,文献中经常提及的地点肯定是李济先生重点调查之处,而“尧都平阳”的临汾县肯定是其中之一。

第三,李济先生晋南汾河流域调查的目的是寻找史前遗址,陶寺所在的那个时期恰恰正是李先生最为关切的“史前”。最近,孙庆伟教授在《追迹三代》一书详细考证了李济先生的晋南调查不是为了“探索夏文化”,而是为了寻找史前遗址,以便发掘。20世纪20年代的早期,中国考古界最前沿的课题实际上是安特生的仰韶文化研究,而不是30多年以后才兴起的“寻找夏墟”。人类学家出身亟需转向考古学家的李济先生自然要抓住当时的学术热点,尝试解决“仰韶文化的来源”与“仰韶文化与历史时期中国文化的关系”这两大学界最大关切。这也正是李济先生认为调查活动非常圆满,并迅速地在下半年10月15日就开始了发掘的原因。(参看孙庆伟:《追迹三代》,上海古籍出版社,2015年。)耐人寻味的是,与李济先生同行的专门地质考察的袁复礼却在美国学过考古,而且1921年回国随安特生在甘肃做过两年考察。或许寻找仰韶文化遗址是两人心里共同的情结。

鉴于以上,似乎万事俱备,只欠临门一脚。而事实上此次调查却是遗憾的未发现“俯拾皆是陶片”最易被发现的陶寺遗址。我们仔细推敲当时的调查报告,弄清了个中原因。

(1926年)2月25日到达临汾县,26日休整一天,“27日早晨前往这个县西部的姑射山进行考察,这个地方俗称仙洞(仙女洞)。我们在出县城西门1里的地方渡过汾河。……我们花了半天多时间到达北仙女洞,那里接待我们的是一位道士,这是一位曾今四处云游、对自己干的这一行颇多阅历的老者。……我个人考察这个地方的意图,是要探寻一下石灰岩洞穴,袁先生(袁复礼)的目的则是还要往迤西的地带调查煤田。这样,第二天一早,我们就各自干自己的工作了。这里整个地区都是石灰岩构造,……峭壁上有几排洞穴,其中多数是险峻难达的,但有些则很适合古代人类居住。我怀着发掘一些旧石器时代遗迹的希望,探查了其中的五个洞,但是毫无所获。次日我们沿着另一条路线离开这座山,并在山脚下作了进一步的考察,结果再次落空。晚上,我跟袁先生就我们该走的确切路线进行了长时间的讨论,最后得出这样的结论:——就我个人的工作而言,我应当部分地以历史遗迹、部分地以可能的史前定居点作为我前进的路标。这样,在3月2日上午10时,我们便动身前往尧陵。(见李济:《山西南部汾河流域考古调查》《考古》1983年第8期)

今日仙洞沟(仙洞)

李济先生虽敏感的知道此处很可能是“尧帝古都”所在,但却置怀疑态度。加之探寻的对象是当地人所言的“窑房”或洞穴,自然选择了汾河以西姑射山下的区域作为调查的区域,结果毫无所获,失望之下造访了元代以来的“尧陵”并迅地离开临汾县去了浮山,发现了塔儿山东侧的蛟头河遗址。今天我们知道,陶寺遗址在汾河以东,塔儿山以西,而且陶寺文化的遗址也较密集的分布于汾河以东。李济先生重点调查的汾河以西区域恰恰不是陶寺文化分布的“重点”。此次临汾区域的调查恰恰缺失了汾河以东、塔儿山以西的地区,与陶寺遗址失之交臂,却留给了后来人。

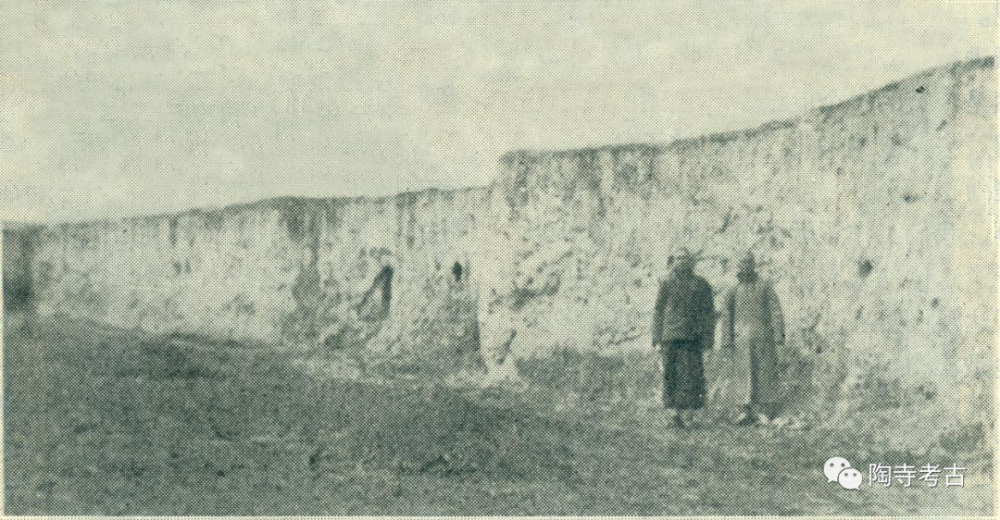

蛟头河遗址为当时土地主人“李氏兄弟”拍照

二、发现陶寺

在晋南,尤其襄汾,人们常常用“丁陶”来称呼他们生活的这块儿大地。“丁”自然指的是丁村这个古人类遗址,“陶”就是与帝尧密切相关的陶寺遗址。丁陶二字相并,而地域亦相邻,甚至一定程度上陶寺的发现也与丁村的发现、发掘有着一定的关联。

1953年,丁村一带取土取沙发现化石,随即发现了遗址,引起中央和山西地方的极大重视。贾兰坡与裴文中等先生意识到它的重要性,1954年把中国科学院古脊椎动物与古人类研究室(后来的中科院古脊椎与古人类研究所)将丁村作为当年的野外发掘工作的重点。山西文物管理委员会的一些工作人员抓住机遇,纷纷向中科院的大家贾兰坡、裴文中、杨钟健、周明镇等拜师学艺,其中的丁来普先生除了学习普通的旧石器考古知识外,还主攻了化石的修复与模型制作。之后,丁来普1959年发现侯马南梁旧石器地点,1961年发掘芮城西侯度等,与在丁村的考古学习与奠定的经验密不可分,逐渐成为山西早期考古史上重要人员之一。

王建(右)、丁来普(左,戴眼镜)西侯度遗址发掘中(清理动物化石)

1956年4月,国务院发布《关于在农业生产建设中保护文物的通知》,在全国范围内对历史和革命文物遗迹开展了普查调查工作。这就是著名的第一次全国文物大普查,简称“一普”。

文物普查工作迅速在全国范围开展。1958年,丁村周边自然成为普查的重点,近处相邻的陶寺遗址被发现是情理之中,偶然中的必然。这一年,丁来普先生在陶寺村的南沟与赵王沟之间,发现了大量的“灰陶片”,面积可能数万平方米。当时的考古界除了比较熟悉“彩绘”的仰韶文化陶片外,并不完全熟悉这些灰陶片,“灰陶文化”的陶寺遗址就这么并不被人认识的被发现了,然而却开启了陶寺考古的篇章。

在丁村考古的“‘丁’先生‘来’到陶寺一‘普’查,遗址就发现了!”,丁-来-普,这名字原来冥冥之中……。虽是戏言,却也真实。

三、执着的复查

新中国成立,百废待兴。1955年10月,为配合国家根治黄河水害和开发黄河水利的宏大工程,中国科学院考古所(现在的中国社会科学院考古研究所)与文化部联合组成黄河水库考古队,开始对三门峡水库库区进行考古调查与发掘。晋南最南部的考古工作逐渐开启。(中国社会科学院考古研究所:《历程——中国社会科学院考古研究所1950~2010》,2000年。)

就在丁来普发现陶寺的同年,1958年5月-6月,黄河水库考古队山西分队由胡谦盈、陈作良负责,发掘芮城东庄村遗址。1959年春,中国科学院考古所撤销原黄河水库考古队山西分队,成立中国科学院考古所山西工作队(简称山西队),张彦煌先生被任命为队长,当时工作的重点是探索夏文化和弄清晋南的“灰陶文化”内涵。(王巍:《20世纪中国知名科学家学术成就概览·考古学卷》张彦煌条目,科学出版社,2015年。)同年4月,当徐旭生开始著名的豫西“夏墟”调查时,11月,山西队张彦煌等与山西省文物工作委员会(现在的山西省文物局)邓林秀等,也开始了“晋南”的考古大调查,1963年才告一段落。

今日陶寺遗址塔儿山

期间,自然不能忽略对陶寺遗址的复查,1963年秋冬季,张彦煌、王岩、徐殿魁在原“陶寺遗址”周边的陶寺村南、李庄东南、中梁村东北和沟西村北又发现4处遗址。之后,“文革”浩劫中,考古工作受到影响,几乎中断。到1973年,“文革”尚未彻底结束,但是中国的考古工作开始恢复。山西队张彦煌、徐殿魁、高炜以及山西省文物工作委员会的叶学明再次复查了陶寺遗址,敏锐得发现之前的几处遗址基本连成一片,这样一来遗址面积已达数百万,成为一个巨无霸型的大遗址,并认识到陶寺是一处属于龙山文化时期的十分重要的遗址,便定为晋南首选发掘对象。1977年高天麟、高炜、郑文兰与襄汾县文化馆的尹子贵和陶富海,又一次复查陶寺遗址,为接下来的正式考古发掘打了前站。

考古人4次反复调查陶寺,执着于此,念念不忘,必有回响。

1978年1月13日,中国社会科学院考古所夏鼐所长在听取山西队提出的陶寺遗址发掘方案后,批准了这一方案。同年4月初,考古所与山西省临汾行署文化局合作,开始正式发掘陶寺遗址,拉开了陶寺考古科学发掘与研究的大幕。

郭沫若的《残春》言:“我们对于生的执念,却是日深一日。”考古学家对陶寺的执念,年复一年。此处的“执念”,只有对探索的“执着”,没有那佛家所说的“怨念”。因此,陶寺的发现与重大收获,虽是偶然,却也必然。

下期文章:《龙盘现世》,请大家期待。