吴飞丨“阴阳不测之谓神”——略论先秦的天神信仰与命运观

“阴阳不测之谓神”[1]

——略论先秦的天神信仰与命运观

文丨吴飞

(孔子研究院、北京大学哲学系)

提要

学者们多认为,在先秦发生了宗教世界观向人文世界观的转变,特别体现在对神的理解上。笔者通过对古文字中“神”等字形的分析,并结合《尚书》《诗经》《左传》中的用例,指出,天神的基本特点是灵动变化、不可测度。《诗经》中表现出的对天神的抱怨并不表明不再相信神,而恰恰是因为天命的变化难测。由此而有了先秦诸子对命运的不同看法。墨家认为天是赏善罚恶的,荀子认为天行与道德完全无关,但大多数儒家和道家居于这两种态度之间,认为命运与道德有一定关系,但不是完全决定性的关系。正是这种命运观决定了当时的占卜文化。占卜由重龟到重蓍,是一种理性化的过程。卜筮的目的并非窥测不可变的神意,而是知几,即窥知事物的大致走向,即“知变化之道”,从而做出相应的应对和调整,因而为人之德性留下了相当大的空间。也正是这样的天神观和命运观,才使《周易》这本卜筮之书最终成为六经之首,并成为中国形而上学的最大思想资源。

关键词

天神、命运、卜筮、周易

一,神之宗教义与人文义

无论在古代文献的祭祀、卜筮传统中,还是与西方接触之后的宗教理念中,“神”都是一个核心概念。由于现代宗教学中的“神”又用来对译西方的Deus,Elohim,god,deity,spirit等词,我们常常并不反思“神”与这几个西方词之间含义的不同,而想当然地认为它们都是同等意义上的崇拜对象或超越性存在。

但《易传》中“神”字的丰富含义提供了一个机会,使学者注意这之间的差别,从而深入思考中国古代信仰中的“神”到底是什么,起到了什么作用。牟宗三先生发现:

“‘阴阳不测之谓神’是从气化之妙这个地方看,这个造化千变万化,没有人能测度。造化这个词等于creation,但这个造化不等于上帝创造那个创造,这个是造化。……中国人不从上帝的创造那个地方讲,而从这个造化之妙这个造化讲,从气化这个地方讲。”“这跟西方人了解的‘神’根本不同,西方人了解的神一定是personal God,不是通过function来了解,而是通过entity来了解,function跟entity是相对的两个词。”[2]

朱伯崑先生也意识到类似的差别,因而区分了“神”字的四种含义:

“一是指天神、鬼神、神灵,如观卦《彖》所说:‘圣人以神道设教’;《系辞》所说:‘天生神物,圣人则之’;《说卦》所说‘幽赞神明而生蓍’。二是指变化神速,如《系辞》所说:‘唯神也,故不疾而速,不行而至’。三是指思想上有深刻的领悟,如《系辞》所说:‘神而明之,存乎其人。’四是指事物的变化,神妙莫测。”[3]

因为这段话是解释“阴阳不测之谓神”时的阐发,故第四种没有再举例,而参证以《孙子兵法·虚实》“兵无常势,水无常形,能因变化而取胜者谓之神”和《荀子·天论》“列星随旋,日月递照,四时代御,阴阳大化,风雨薄施,万物各得其和以生,各得其养以成,不见其事而见其功,夫是之谓神”两处,以说明神之神妙莫测义。在这个分类中,后面三者都是与宗教性无关的人文性含义。后来,李顺连又将朱先生的第二和第四种合并,简化为三种含义:超自然的人格之神,阴阳不测的变化之神,思虑和微妙的精神之神,并认为在《易传》中,第一种含义已经非常少,主要是后两种。[4]阳淼做出了非常类似的分类,并认为,《易经》中的“神”虽然未必是人格神,但具有强烈的宗教特性,而《易传》中的“神”则神性更弱,德性更强,越来越接近于“圣”。[5]

翟奎凤梳理了先秦时期“神”的概念的三个含义,并将这三者当做三个发展阶段:一,作为崇拜对象的外在灵异之神;二,作为形上之道的变化妙道;三,作为心性精气的内在主体。[6]其中,从第一到第二个阶段的演变是最重要的,他认为《易传》中出现的人文性的神概念代表着一种革命性的变化,进而才又演变为与形相对的精神义。[7]

朱伯崑先生以降辨析“神”字的不同含义,特别是翟奎凤把这种不同含义看成历史发展的做法,与牟宗三先生强调中西对“神”的不同理解的做法,虽然相近,却不是一回事。在他们看来,似乎中文的“神”字与god等西方词的含义最初是相同的,都是宗教上的崇拜对象,后来才发展出其他的人文含义来,中国信仰的特点不在于所崇拜的“神”不同,而在于后起的这些人文性含义。这一思路遵循了长期以来中外学术界对古代中国思想的一种理解模式:宗教逐渐让位于人文思想。虽然大致上说来,春秋、战国时期确实是中国人文思想的全面形成时期,但它与所谓的中国上古宗教之间究竟是什么关系,恐怕还有重新思考的巨大空间,而对“神”的理解,就是一个非常重要的入手点。

前述几位先生的讨论略显简单,因为西方也有非常类似的现象,比如spirit(希腊文的πνε μα,拉丁文的spiritus)一词,就既有精灵、圣灵的宗教性含义,也有精神、气概的人文性含义,但这并不意味着其宗教义让位于人文义。而汉字中的“神”字在获得其人文义之后,此前的宗教义也并没有消失,岂能由此就认为宗教思想演变为了人文思想?其关键应还在于牟先生所说,即使作为宗教性的崇拜对象,“神”也有非常独特的地方,这一点才是决定了《易传》以降的那些人文性含义产生的根本原因,也是我们理解古代中国信仰结构的关键所在。正如哲学的系统思想推动西方宗教的系统化,一些人文思考正来自于中国古代信仰的基本特质,并塑造了其后的思考方向。

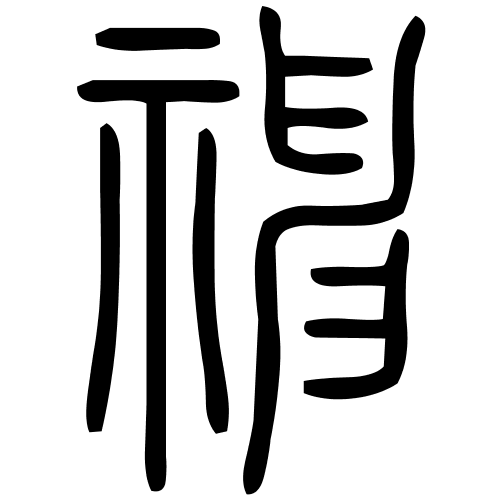

小篆“神”

二,“神”之字义

“神”之字义究竟为何,历来有不少争议。《说文》:“神,天神,引出万物者也,从示申。”段玉裁以为“从示申”不可解,而以“申”仅为声训,故改为“从示,申声”。但《说文》训“申”字又说:“神也。”段玉裁仍觉得不通,认为此“神”字应作“申”,“申,申也”与“巳,巳也”同例,皆为地支。徐锴却接受了以申训神之说:“申卽引也,天主降气,以感万物,故言引出万物。”《说文》训“虹”字时又说:“籒文虹从申,申,電也。”而于“電”字之訓,《说文》云:“阴阳激耀也,从雨从申。”按照《说文》的解释,“電”的下半部是个“申”字。可见,许慎的解释是一贯的:神字从示、申,申即神之本字,而電字从雨、申,或亦与申之本义相关。段玉裁的怀疑也是一贯的,他看不出申与神之间的字义关联,说申只是神字的声符,而对電字的从申,他对比雷字与電字,承认有意义上的相关,但还是坚持声训的解释,所以说:“靁、電者,一而二者也。从雨,从申,靁自其回屈言,電自其引申言,申亦声也。小徐本作雨申声。”

段玉裁《说文解字注》

随着金文和甲骨文的大量出土,对神字的讨论深入了很多,也复杂了很多。甲骨文和金文中均有作形的“申”字,且金文中的字确实有与带示补的字同义的用例,因而,以神训申之说,并非空穴来风。结合甲骨文与金文中的字形,再与靁字相参,许多学者认为,之字形就是从闪电取象的。清代以降,即有学者主张此为对天空中闪电形状的描画[8]。叶玉森先生提出,“申”字象电形为其本义,神则为引申义。[9]李孝定先生从其说,认为申字“象电耀屈折激射之形”,“小篆电字从雨从申,乃偏旁累增字”,“许君以‘神也’训申乃其引申谊,盖古人心目中自然界之一切现象均有神主之”。[10]姚孝遂先生说的最清楚:“‘神’的原始形体作,象闪电之形,是‘電’的本字。由于古代人们对于‘電’这种自然现象感到神秘,认为这是由‘神’所主宰,或者是‘神’的化身,因此,又用作‘神’,可以认为是引申义。”[11]申、電、神三字之间的关系,得到了非常充分的讨论。

不过,这一说法面临着两个困难。首先,甲骨文中的字多为地支义,迄今尚未发现用作闪电义或神灵义的实例;其次,经过更细致的年代分期,金文中用为神明义的字多出现在西周中期的青铜器上,而带示补的字却在西周前期已有。如果我们认为字来源于闪电义,因而用为神明,后又加上示补,成为字,就必须面对这两个困难。当然,完全有可能,这两个困难仅仅是因为我们发现的古文字还不够多。这一解释实为继承了许慎、徐锴的解释传统。

还有另外一种解释可能,即,字中的借用了地支用字,仅为声旁,并无实义。此即段玉裁的理解。

以上便是神字训诂的两种可能。我们虽然有了大量的甲骨文和金文材料,对此字的理解仍未脱离《说文》研究传统中的两种观点。

虽然尚无绝对确定的实物证据,笔者是倾向于前一种解释的,即“神”之本义取象于闪电,而闪电的最大特点便是瞬间显现,变幻莫测。若按照第二种解释,我们无法从字义推测古人对“神”的理解,但到了春秋战国时期,变幻莫测也已经成为“神”的一个基本特征。《中庸》:“视之而弗见,听之而弗闻”。《孟子》:“圣而不可知之之谓神。”《荀子》:“不见其事,而见其功,夫是之谓神。”《易传》中的“阴阳不测之谓神”,正是这一传统的又一表述。

此外,我们虽未见到“申”字直接用作闪电义的实例,但从“申”的字多有变幻、拉伸之义,如《说文》于“申”字又云:“体自申束”“凡申之属皆从申”。又训“伸”为“屈伸”,训“呻”为“吟”,而段注:“呻者吟之舒,吟者呻之急,浑言則不別也。”呻,就是拉长声音。“绅”为“大带”,是可以拉很长的带子。这个解释,也是大多数文字学者接受的解释。章太炎先生对此有非常精彩的进一步推测:

“《說文》:‘申,神也,自申束。從自持。’籀文作,古文作,虹旁籀文复作,、皆纯指事,二皆初文,、为准初文。神,《釋詁》云:“重也。”申亦訓重,故曰‘申,神也。’古音本如,稍变如敶(待困切),又变作失人切,乃或如信矣。变易为伸,屈伸也,为,神也,为,理也。孳乳为敶,列也,《释诂》引亦训敶(今作陈),与此同意。敶对转至变易,为设也……申所孳乳在物者,于人为身,躳也。(从声,亦可读如引。此亦有声残形之字。)躳曲身伸,故身孳乳于申。身次对转脂孳乳为体,总十二属也(敛作舌音),为姿,态也。又孳乳为 ,神也。神者,重也。《廣雅 釋詁》:“孕、重、妊、娠、身、縐, 也。”《詩》:“大任有身”。《傳》亦訓重。 又變易為娠,女妊身動也。又孳乳为胤,子孙相承续也。胤者,引而申之也(孙训子之子,从子从系。系,续也。然则孙亦可言由胤孳乳。韵变入谆,音舒在齿)。于天为电,阴阳激耀也。籀文虹作,从申。申,電也。然则電字直作申矣。電旁转清为霆,靁餘聲。《春秋穀梁传》曰:“電,霆也。”于服为绅,大带也,大帶,所以自申束也。于乐为,击小鼓引乐声也。诗以田为之,音本在真部。于兵为矢,自有初文,然矢亦训敶,则与申相转也。于气为呻,吟也。此既引气,亦重言也。呻次对转脂变易为 ,念 ,呻也。于政为令,发号也。此取约束义,声与电、霆同位。” [11]

太炎先生认为,此屈伸变易之义,不仅与“身”字的二义(躬与孕)相关,而且更包含着生生之道。由此可知,虽然按照传世文献,神的宗教义似乎出现更早,其作为神妙莫测之道与内在精神的含义出现较晚,但三个层面的含义应该是共享了屈伸变易的本义。天地自然之神,就是天地间人所不能理解的各种现象的来源,归根结底,便是万物生生的来源;祖先之神,便是祖先的厚德以及他们对后世子孙的庇佑;而所有这一切,就被总结为神妙莫测之道。每个人身体中,作为主宰的生命力,便是其思想巧妙变化之神。

三,作为崇拜对象的“神”

中国国家博物馆藏西周早期青铜器宁簋盖铭文“其用各(格)百神”,是现知最早明确在神明义上用的“神”字,与《诗经·卷阿》“百神尔主矣”、《时迈》“怀柔百神”、《尚书·舜典》“遍于群神”相类,可知“神”是一类崇拜对象的统称,而并无某个崇拜对象称为“神”。帝、上帝、天等,都应该属于神的范畴。[13]以下对比信仰体系中另外几个字。

祭祀对象皆从“示”,可见在上古祭祀体系中“示”应该非常重要。《说文》:“天垂象,見吉凶,所以示人也。从二,三垂,日月星也。观乎天文,以察时变。示,神事也。凡示之属皆从示。”对于甲骨文中“示”字的、、三个形态,起初学者受《说文》的影响,试图从“天垂象”的角度解读,将前两个解为祭天杆。但这几个字多为祭祀先王时使用,而与天神无关,使学者们认定此为神主之形,现在已为多数学者接受。[14]不过,随着文字的发展,虽然“示”被广泛用为祭祀对象的偏旁,但在信仰体系中,“示”字本身却不再被广泛使用了。在《周礼》中,地祇借用“示”字,而为“地示”,但此用法并不多见。

小篆“鬼”

再看“鬼”字,《说文》:“人所归为鬼。从人,象鬼头。鬼阴气贼害,从厶。凡鬼之属皆从鬼。,古文从示。”甲骨文中既有鬼字,亦有字。《诗经·何人斯》“为鬼为蜮”,《易经》睽上九“载鬼一车”,应皆为鬼魂之义。[15]卜辞中的示和鬼都与祖先崇拜相关,卜辞中显示,祖先崇拜在商人中非常重要,朱凤瀚和晁福林先生都已证明,卜辞中的“帝”或“上帝”都不是至上神,祖先神并不是上帝的下属,关于祖先的卜辞远远多于关于上帝的。[16]朱凤瀚先生还指出,商周信仰体系的一个巨大变化,是周人的“天”与“上帝”已经比较明确地成为至上神,“居于其他诸类神灵之首,与诸神结成有秩序的等次关系与统属关系,并对诸神有使令的权力。”[17]诸神之间建立有秩序的统次关系,应该是周代宗教体系的一个重要成果。除去朱先生所说的“天”与“上帝”至上神地位的确立之外,天神、地祇、人鬼三大体系的确立应该也是一个重要方面。

《周礼》中天神、地祇、人鬼三大信仰体系的区分,殷人可能并不存在。[18]但随着至上神地位的确立,周人应该慢慢做出了区分。《周礼·大宗伯》:“大宗伯之职,掌建邦之天神、人鬼、地示之礼。”郑注将顺序改为“天神、地示、人鬼”,贾公彦注意到了经文与郑注顺序的差别,认为郑玄说的才是“据尊卑为次”。杨华先生对照楚简中的次序,认为其原因是,“三个神灵系统的顺序,当时尚未完全固定。”[19]地祇和人鬼之间的顺序在先秦并不固定,至汉代才明确了地祇高于人鬼的次序,因而有《周礼》经文与郑注的不同。但以上帝为首的天神地位最尊,却应该是很早就确立了。《周礼·大宗伯》中罗列的就是以上帝为首的几种重要天神:“以禋祀祀昊天上帝,以实柴祀日月星辰,以槱燎祀司中、司命、飌师、雨师。”虽然《周礼》未必反映了西周的情况,但随着上帝最高地位的确立,我们可以推测,天神体系也应该逐渐形成了。金文与《诗》《书》中出现的“百神”、“群神”等,当即指此。

金文中的“神”不仅指天神,也会形容祖先,出现了“神祖”、“文神”、“神人”等说法,《左传》僖公十年“神不歆非类”中的“神”,显然指的是祖先。《尸子》卷下:“天神曰灵,地神曰祇,人神曰鬼。”《礼记·王制》言“山川神祇”,吴澄解云:“天曰神,地曰祗,此以山川为神祗者,其无所屈,皆可谓神;其有所别,皆可謂祗也。”[20]盖天神、地祇,对文则异,散文则通,人们使用时均可通用。《礼记·祭法》中说:“山林川谷丘陵,能出云、为风雨、见怪物,皆曰神。”可见,以“神”来指代天神、地祇、人鬼各个方面,都是顺理成章的。但以“祇”字指代各个信仰系统的用例,却极为少见。《墨子·明鬼下》:“古之今之为鬼,非他也,有天鬼,亦有山水鬼神者,亦有人死而为鬼者。”像墨子这样以“鬼”指代三个体系的现象,也绝无仅有。“神”的普遍使用,恰恰说明了信仰体系中“天神”的优势地位。

另外,值得注意的是“鬼神”二字连用,现在能见到最早的是春秋早期秦公簋中的“恭夤神”,侧重的是作为人鬼的祖先。[21]《左传》 “先君鬼神实嘉赖之”,更明确地以“鬼神”指代先祖,而《礼记·哀公问》“郊社之义,所以仁鬼神也”,指的是天神地祇,《左传》定公元年“山川鬼神其忘诸”,所指代的却主要是地祇。晁福林先生指出,随着鬼神观念的发展,“鬼”逐渐由被崇拜的祖先,演变为令人恐惧的恶鬼。[22]殷墟卜辞中的“鬼”或“”确无厉鬼、恶鬼之义,但从周代情况看,作为鬼魂义的“鬼”字在金文中并不多见,而《何人斯》和《易经》睽中的“鬼”显然已非祖先义。《论语》《墨子》《周礼》《礼记》等书中正面出现的作为祖先的“鬼”与《左传》等书中出现的厉鬼义,恐不好确定其先后演变。但传世文献与出土文献中大量出现“鬼神”二字连用,即使在仅指祖先时,也是在祭祀之义上正面使用。这仍然说明了“神”的崇高地位。

中国宗教史上著名的“绝地天通”事件,论者多强调其“民神不杂”之义。但《尚书·吕刑》“乃命重黎,绝地天通,罔有降格”之孔传谓:“言天神无有降地,地祇不至于天。”孔颖达认为“祇”字当为“民”字之误。这段话确实未必是在说天神、地祇两个信仰系统之间的关系,但《吕刑》《山海经》[23]中对“绝地天通”的描述,都特别强调狭义上的天神与人不杂。惟有《国语·楚语》中观射父解释巫觋之职时,将山川、宗庙、昭穆等都包括在内,则似乎是包括天神、地祇、人鬼的广义上的神,然“乃命南正重司天以属神,命火正黎司地以属民”一语中所指的“神”,仍然更倾向于狭义上的天神。观射父的解说,应该就是“神”之概念扩展及于地祇、人鬼之后的结果。

观射父所描述的神人之间先分再杂,然后又分的复杂过程,正反映了上古信仰体系的复杂关系。一方面,各种信仰体系皆有其各自的来源;随着文明的发展,几个体系逐渐融合;但在融合的同时,又再次被明确分为天、地、人三大体系。其各自不同的来源,表明了早期信仰中朴素的差别;其逐渐的融合,是文明化过程中信仰体系的相互渗透与趋同;文明化过程中的区分,却不再是回到起初的朴素区分,而是按照文明的等级和分类模式,给以人为的重新界定。融合与区分是同时发生的,因而,越来越占优势的天神的基本特点,也融合进了人鬼、地祇之中。正是在这么复杂的过程中,形成了以天神为首的信仰体系。

在这个信仰体系中,天神的独特地位,不仅是因为天高高在上,而且因为“神”尤其能体现崇拜对象的特点:灵动莫测。《左传》昭公十八年,子产:“天者神,子乌知之!”天道变化是人所不能预测的,因为其变化之迹远超出人的能力。前引《祭法》中的那句话也很能说明这个问题:“山林川谷丘陵,能出云、为风雨、见怪物,皆曰神。”在《周礼》的分类中,山林川谷丘陵之神都应该算是地祇,但这里强调的,并不是这些山川的伟大与壮观,而是其能有云雾、风雨、怪物等不可测之事。《老子》:“以道莅天下,其鬼不神,非其鬼不神,其神不伤人。”鬼本来应该是“神”的,这个“神”强调的也是灵动莫测。不论是否有道,鬼都是灵动莫测的,其差别只在于是否伤人。“天者神”与“其鬼不神”中的“神”字,后世均可解为动词或形容词,然其根源仍然来自对天神之变化不定之本义的理解,现在亦可以用在变化不定的人鬼与地祇上面。这种灵动莫测,是我们进一步理解天命观与卜筮传统的关键。

四,天命观

由自然现象、去世的祖先而产生各司其职的诸神观念,这出现在各个民族的早期宗教中,两河流域和希腊的原始宗教也非常类似。但在原始宗教走向系统化的过程中,却出现了越来越大的差别。希腊的神学越来越哲学化,希伯来之神则成为独一无二的上帝。与之相比,绝地天通是非常独特的宗教体系,其既融合又区分的系统化方式与希腊和希伯来都截然不同。

在希腊神话中,神虽然力量大过人,但神和人毕竟还是各自独立的,而很多故事中神决定人的命运这一点越来越得到强调,遂成为神之哲学化的方向。[24]

赫拉克利特的名言“神就是永恒流转着的火,命运就是那循着相反的途程创造万物的‘逻各斯’”,颇能代表希腊宗教哲学化的方向。赫拉克利特认为火是万物的本源,而神就是那永恒之火;逻各斯创造万物,决定了万物的命运。逻各斯就是火的尺度,二者是不可分割的,因而,神决定了万物的命运。在希伯来文明的《创世记》中,上帝创造万物且决定万物之生死祸福,其对命运的决定,更是超过了希腊诸神。

“绝地天通”的主题却是人神不扰。虽然天神的地位更崇高,虽然人们会向神祈求丰收和好运,但天神、地祇、人鬼都是独立于活人的存在,他们会以人所不能知的方式影响人的生活乃至命运,但并不像两希文明中的宗教那样,创造或决定人的命运。我们可以通过“天命”来看这一点。

天命之说,现在最早见到的是西周中期的录伯簋盖。而天命、帝命在《尚书》《诗经》《左传》等早期文献中都出现很多。其中的“命”字首先是命令之义,对于人而言,天帝的命令,就成为其不可避免的命运,不过,这种天命始终没有上升到抽象的逻各斯或绝对诫命的层次,相反,其特点恰恰是变化莫测,就像一个人间君主的命令一样。今人研究天命观,大多认为商周之际是从笃信天命到怀疑天命,再到依靠人德的过程,徐复观先生的说法很有代表性:“天命既无从信赖,则惟有返而求至于人的自身;这便是从宗教对神的依赖中解脱出来了。”[25]朱伯崑先生以来对《易传》中“神”的人文义的强调,正是这一思路的继续。余英时先生最近的观点,是对这一思路的更复杂表述,他赞同人文化的思路,但又认为巫文化并没有消失,而是“继续活跃在民间文化的广大领域之中”,以孔子为首的儒家要和巫传统划清界限。[26]

但李泽厚先生则注意到天道、天命的基本特点是“永远处在行动、变化中”,认为这是“巫术礼仪”的理性化[27],这就已经突破了由宗教到人文的固有思维。近有赵法生先生针对徐复观的说法指出,周人对天命的敬畏本来就是对天命不常的敬畏。[28]这是一个非常重要的发现,笔者赞同李泽厚和赵法生先生的观点,并进一步认为,殷周之际的演进虽然确实伴随着人文思想的兴起,但人文思想与对天神的信仰并不是非此即彼互斥的,研究者们对从宗教向人文的转变可能有些夸大了,其人文精神可能就是从早期的宗教观念中提炼和抽象出来的。因而,在这种人文精神兴起之后,对天神的崇拜并没有被完全取代。

如《诗经·雨无正》“浩浩昊天,不骏其德”,字面上看像是怀疑天命的说法,但下文“胡不相畏,不畏于天”,恰恰是对不畏天命的批评,因而前一句未必是真的在怀疑天命,而更多是在因人不可测度天的旨意,而强调更应该敬畏天命。再如《板》中的“天之方虐,无然谑谑”等语,亦继之以“敬天之怒,无敢戏豫。敬天之渝,无敢驰驱”之说。其他诸如“不吊昊天”、“昊天不惠”(《节南山》)、“倬彼昊天,宁不我矜”(《桑柔》)、“天降丧乱,饥馑荐臻”(《云汉》)等语,多为因无法理解命运之变幻莫测而发出的怨天之声,却未必因此而怀疑天命之存在,反而恰恰让人更加敬畏天命,因为“天命靡常”(《文王》)就是天命的本来状态。

韦伯指出,现实世界之不完满和痛苦,是各大宗教的共同起源,因而宗教就是要为命运不公一个解释,形成一个神义论体系。[29]这些对天命的不解和抱怨,与韦伯所描述的非常相似,其中展现出的人神张力并不弱于其他任何宗教,但是并没有导向韦伯所说的某种神义论模式,反而使人在敬天的同时,更向人文的方向努力,即走向“敬鬼神而远之”的态度,而这一点正是中国天命观最需要解释的地方。

比如在《尚书·君奭》中,周公一开篇说:“天降丧于殷,殷既坠厥命,我有周既受。我不敢知曰,厥基永孚于休。若天棐忱,我亦不敢知曰,其终出于不祥。”殷周易代显示出的天命转移,使人们充分看到了“天命不于常”的现实,从而产生了对天命变易的敬畏。在后文,周公又说:“天命不易,天难谌。”乃至:“天不可信,我道惟宁王德,天不庸释于文王受命。”“天命不易”强调的是天命之难,“天不可信”同样指的是天道不可测度,而不是不该相信天命。正是因为天道不可测度,无法预测天命倾向于谁,人能控制的,只是做好自己的事,因而才要在德上面下功夫,才可能使文王得到的天命不至于废止。就像面对一个喜怒无常的帝王,能够取悦于他的唯一办法,就是做好自己的事——但做好自己的事,未必就一定能带来好运。正是沿着这个思路,我们才能理解周公后面得出的结论:“天寿平格,保乂有殷,有殷嗣,天灭威。今汝永念,则有固命,厥乱明我新造邦。”

周公

《左传》庄公三十二年(亦见于《国语·周语》)记载了一个故事:秋七月,有神降于莘。周内史过的评论是:“国之将兴,明神降之,监其德也;将亡,神又降之,观其恶也。故有得神以兴,亦有以亡,虞、夏、商、周皆有之。”神不一定会带来好运,这再次显示了其变幻莫测的特性。而在发现虢公向神请命的事后,内史过得出了结论:“虢必亡矣,虐而听于神。”被虢公派去享神的史嚚也得出了相同的判断:“虢其亡乎!吾闻之:国将兴,听于民;将亡,听于神。神,聪明正直而壹者也,依人而行。虢多凉德,其何土之能得?”“国将兴,听于民;将亡,听于民”这句话,也常常被用来证明人文思想对宗教思想的取代。但这个故事里神长时间在人间,且与人密切互动,没有任何人否认神的真实性或其力量。内史过和史嚚都反对“听于神”,并不是出于对神之力量的否定,史嚚并且强调神是“聪明正直而壹者”,因而,神并不可被贿赂,反而可以更敏锐地(以远远超出人类的聪明)察知人的善恶,并决定给予赏赐还是惩罚,即杜注所谓的“惟德是与”。因而,若“政顺民心”,神将赐福人类,此即所谓“听于民”;但如果不顾人民,而一味求神赐福,则是“听于神”。在《国语》中,内史过还批评虢公:“不禋于神而求福焉,神必祸之。”可见,之所以听于神会与亡国相联,并不是因为听于神本身有什么不对,而是不恰当地听于神却忽略了人民,才是最大的暴政。

在古希腊宗教哲学化的过程中,柏拉图想象出一个至善的理念,并按照这个理念去理解神,从而认为神是不应该变动不居的(如《游叙弗伦》9d;《蒂迈欧》27d-28b),希腊神话中不断变换的海神普罗透斯,则经常被苏格拉底用来开玩笑(如《游叙弗伦》15d-e;《伊翁》541e)。在一神教的宗教传统中,不可测度的神同样被理解为一定是善的,只是人类没有能力认识而已。神那不容置疑的善和人对命运的无法把握,成为神义论探问中最基本的张力。但在殷周之际的天命转移中,由于对天神的理解不同,周人采取的是非常不一样的思路。当周公在强调人间德治的时候,他并没有否定天命,也没有将天理解成具有和人完全相同的德性,而是秉持了一种“尽人事,知天命”的态度。

从韦伯以来,中国古代文化中究竟是否有类似西方那样的超越性和人神之间的张力,是被国内外学者广泛争论的一个问题。[30]解释者要么强调从宗教向人文的简单进化论模式,要么将中国早期信仰视为萨满教或巫术的模式,往往忽视了其丰富性。普鸣教授承认了人神之间的巨大张力,但他构造出的“成神”模式,并未抓住中国古代信仰的实质。而笔者以为,以变化莫测为基本特点的天神,与人之德性之间并不完全匹配,才是人神张力的关键所在。好人未必有好报,恶人未必有恶报,向神献祭未必会带来神的青睐,这和所有人的命运息息相关。而且,这个张力的存在,使诸子给出非常不同的解释,由强调神的绝对道德属性到完全与人间道德无关,而形成一个渐变光谱。

特别强调神的道德属性的思想体系而尽可能取消这种张力,当以墨家为最主要代表。在《天志》中,墨子将天当做绝对道德化的天:“天欲义而恶不义。”他并且认为天是绝对赏善罚恶的:“天下有义则生,无义则死,有义则富,无义则贫,有义则治,无义则乱。然则天欲其生而恶其死,欲其富而恶其贫,欲其治而恶其乱,此我所以知天欲义而恶不义也。”由于尽可能取消了天的不可测度,善必然得到奖赏,恶必然得到处罚,也就取消了命运的不可测度,算命就成为对天之道德性的质疑,因而墨子也是非命的:“夫安危治乱,存乎上之为政也,则夫岂可谓有命哉!”墨子的这一态度,和西塞罗反对占卜的理由,是非常相似的。

而以与墨家完全相反的态度来取消张力的,大概可以荀子为代表,在《天论》中讲“天行有常,不为尧存,不为桀亡”,完全否定了天神的道德意义。由于善恶治乱完全是人的努力的结果,并不存在一个外在的天道来决定,所以他认为祭祀、卜筮都只是文,而没有实质的意义:“雩而雨,何也?曰:无何也,犹不雩而雨也。日月食而救之,天旱而雩,卜筮然后决大事,非以为得求也,以文之也。故君子以为文,而百姓以为神。以为文则吉,以为神则凶也。”这句话里面的“神”,还是作为信仰对象的天神之义,他并不认可,但他又说:“列星随旋,日月递照,四时代御,阴阳大化,风雨博施,万物各得其和以生,各得其养以成,不见其事,而见其功,夫是之谓神。皆知其所以成,莫知其无形,夫是之谓天功。唯圣人为不求知天。”这句话里的“神”,已经不再是应该被崇拜的天神,而是天道星辰的变幻莫测,因而接近于朱伯崑、翟奎凤等先生所说的人文义。既然是变幻莫测的,圣人就不会去强求了解天,而是“制天命而用之”。荀子和墨子都不看重卜筮的实际功能,都强调在人事上下功夫,但按照荀子的逻辑,他不会认为人事的努力一定会成功,因为天道毕竟还有变幻莫测之处,因而也就无法真正取消张力,而给卜筮之文留下了更多的空间。

大多儒家文献中的态度介于二者之间,保留了更大的张力。如《泰誓》中武王的名言“天视自我民视,天听自我民听”,也是一个比较道德化的天命观,似乎完全可以用人的行为来判断天命,因而听从人民就是听从天命,取消了天命的独立地位。不过,武王并没有像墨子那样完全取消了天命,要不然也就不会有那么严肃的祭天、卜筮之事了。从《论语》中来看,孔子所持的也是类似的一种态度,他敬鬼神而远之,不言天道,不言怪力乱神,却又畏天命,知道有很多事虽然做到了,但未必能成功,是“命也夫”。

道家态度也多介于二者之间,在张力之下思考。前引老子所言“以道莅天下,其鬼不神,非其鬼不神,其神不伤人”,也承认鬼神的存在和不可测度,但人们如能以道莅天下,这种不可测度的神就不会带来太大的伤害。《列子·力命》的开头,有拟人化的“力”与“命”的一段对话,力炫耀自己说:“寿夭、穷达、贵贱、贫富,我力之所能也。”命却指出很多德能与命运不匹配的例子,使力不得不屈服,但命也并不认为这些是自己所能控制的:“既谓之命,奈何有制之者邪?朕直而推之,曲而任之。自寿自夭,自穷自达,自贵自贱,自富自贫,朕岂能识之哉?朕岂能识之哉?”命运变幻莫测,甚至连命运自己都无法把捉,显然与希腊神话中的命运之神大异其趣。此篇后文给出了对“命”的定义:“不知所以然而然,命也。”这颇能代表中国思想中的命运观。而这种随遇而安、听天由命的态度,则是庄子、列子等道家的典型态度。

五,卜筮与天命

《易传》中的“神”与先秦信仰中的“神”的概念是一脉相承的,因为《周易》卜筮本就是在变幻莫测的天命与人之德性之间对命运的扣问。各个民族的原始宗教中都有大量的占卜之事,但无论在宗教、哲学还是科学的理性化过程中,占卜大多被当做巫术,难以进入主流学术,惟有中国的卜筮之术竟能上升为经,这是独一无二的现象。

在古代希腊罗马,命运被认为是神决定的,只是对人而言是随机和偶然的,因而占卜就是去窥测神的意志,以取消生活中的偶然性。在西塞罗的《论占卜》中,无论对占卜的笃信还是批评,都建立在这一理解的基础之上。西塞罗说:“所谓命运就是‘事物的永恒原因,包括过去的、现在的和将来之事的原因’。” (I.55[125])理性的发展让人们可以通过科学来探测这个永恒原因,推测未来,“只有对于无法依靠技艺或智慧预见的,才可能靠占卜预见那些随机之事。”(II.5[14])同样,在一神论宗教中,至善之神的意志是绝对的,以巫术探测神意不仅是无意义的,甚至是渎神的,所以在《旧约·申命记》18:10-12和《利未记》19:26都明确禁止了占卜。特别是到了新教预定论中,人的命运是在他出生之前就预定的,占卜在神学上更加无意义了。简单来说,决定论与偶然性的张力内在于西方的命运观中,因而拒绝了占卜的学理化。