何兆武逝世|人的一生无所追求,那就太没意思了

深切

缅怀

何兆武(1921年9月-2021年5月28日)

5月28日上午,著名历史学家、思想文化史学家、翻译家何兆武先生逝世,享年100岁。

何兆武,1921年生,原籍湖南岳阳,1939年考入西南联大,先后就读于土木、历史、哲学、外文四系。1956至1986年,任中国社会科学院历史研究所助理研究员、研究员,1986年后,任清华大学思想文化研究所教授。译作有卢梭《社会契约论》、帕斯卡尔《思想录》、康德《历史理性批判文集》、罗素《西方哲学史》等,著有《历史理性批判散论》、《历史与历史学》等。

今天,我们从何老的个人回忆录中摘选了一些句子,以为纪念——

《上学记》(节选)

口述 | 何兆武

执笔 | 文靖

1.

到底应该怎么衡量一个人的幸福,或一个社会的进步呢?如果单纯从物质的角度讲,似乎比较容易,可是人生不能单从物质的角度来衡量。比如你阔得流油,整天吃山珍海味,这就表示你幸福了?恐怕不单纯是这样。百万富豪不也有跳楼的吗?可见他们也有烦恼,也有痛苦。抗日战争时期,生活是艰苦的,可精神却是振奋的,许多人宁愿选择颠沛流离的生活,而不在日本人的统治下做亡国奴。

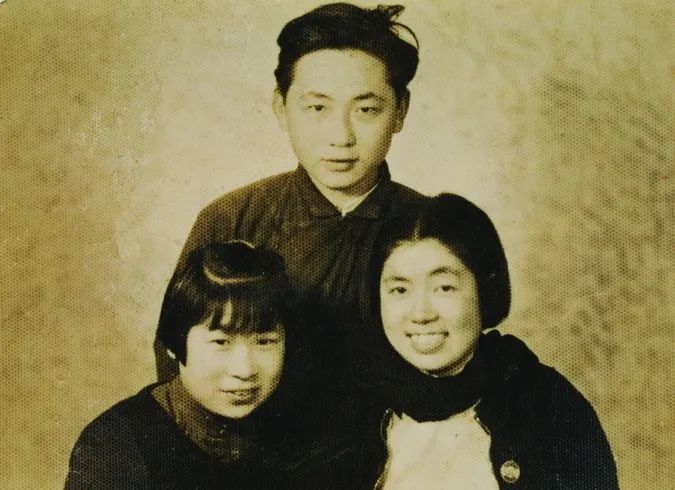

1941年3月,昆明,何兆武先生与姐姐何兆南、妹妹何兆华合影

2.

我想,幸福的条件有两个。一个是你必须觉得个人前途是光明的、美好的,可是这又非常模糊,非常朦胧,并不一定有什么明确的目标。另一方面,整个社会的前景也必须是一天比一天更加美好,如果社会整体在腐败下去,个人是不可能真正幸福的。在我上学的时候,这两个条件恰好同时都有。当时正是战争年代,但正因为打仗,所以好像直觉地、模糊地,可是又非常肯定地认为:战争一定会胜利,胜利以后一定会是一个非常美好的世界,一定能过上非常美好的生活。

晚年何兆武先生

3.

人是为幸福而生的,而不是为不幸而生。王浩喜欢谈人生,就“什么是幸福”的话题我们讨论过多次,我也乐得与他交流,乃至成为彼此交流中的一种癖好。他几次谈到,幸福不应该仅仅是pleasure,而应该是happiness。前者指官能的或物质的享受,而幸福归根到底还包括精神上的,或思想意识上的一种状态。我说,幸福应该是blessedness(赐福)。《圣经》上有云:“饥渴慕义的人有福了。”可见“福”的内涵是一种道义的,而非物质性的东西。他说,那么宗教的虔诚应该是一种幸福了。我说,简单的信仰也不能等同于幸福,因为它没有经历批判的洗练,不免流入一种盲目或自欺,只能是沦为愚夫愚妇的说法。一切必须从怀疑入手,于是我引了不久前看到的T.S.Eliot的一段话:“There is a higher level ofdoubt,it is a daily battle.The only end to it,if we live to the end,is holiness.The onlyescape is stupidity.”(有一种更高层次的怀疑,它每天都在不断地[与自我]战斗。如果我们能活到有结果的那一天,它唯一的归宿就是圣洁,唯一的逃脱办法就是愚蠢。)他听了非常欣赏。幸福是圣洁,是日高日远的觉悟,是不断地拷问与扬弃,是一种“durch Leiden,Freunde”(通过苦恼的欢欣),而不是简单的信仰。每次谈论总是他说服我,这一次我说服了他,不禁心里一阵快慰。

何兆武先生与《上学记》执笔人文靖

4.

问题在于:理想与现实、理论与实践之间的差距是大是小?是朝着那个方向走,能有几分做到,还是根本就是骗人的?我们不能因为理想的不可实现就把它一笔勾销,毕竟还要朝着这个目标前进,否则就没有希望了。这就好比人的健康,你要找一个完全健康的人,恐怕全世界也找不到。一个人可以达到80%、90%,甚至99%的健康,但仔细检查的话,总能找出点儿毛病来。绝对健康是没有的,但健康总比不健康好,90%的健康总比10%的健康好。大家还要尽量朝着这个方向努力,不能因为实现不了就把健康的目标取消了。所以,理论和理想还是有价值的,也许人类的进步正是在理想与现实的矛盾中慢慢逐步前进。只是不要太天真,像我们年轻时那样,理所当然地认为理想总是能实现的,或者一种理论是正确的,就可以完全地付诸实践。那就想得太简单了,在现实面前就要碰得头破血流。

1939年初,何兆武在贵阳留影

5.

那晚我们谈了很多,其中有一个很哲学的问题:如果上帝答应你一个要求,你会选择什么?金钱,爱情,事业,名誉,或者其他?那时候我正在看写歌德的一本书,歌德说他会选择“知道一切”,因为他的好奇心太强了(trop de curiosité)。王浩认同歌德的观点,可是他接下来又说:“知道一切,也就一点趣味都没有了。”《浮士德》里有个魔鬼,它的原型是歌德的朋友Merck。Merck非常之聪明,可是一个人太聪明了,以至把一切都看透了,也就做什么都没趣味了。我觉得王浩说的很有道理,这个世界正因为你看不透,所以才吸引你。要是你知道一切、把一切都看透了,人的一生无所追求,那就太没意思了。

何兆武先生的书桌

6.

一个人的精神生活,不仅仅是逻辑的、理智的,不仅仅是科学的,还有另外一个天地,同样给人以精神和思想上的满足。我想信仰宗教的人大概也有这种感情,这是不能用理智来论证的。我们的科学仅限于逻辑推论的范围之内,其实在纯理范围之外还有广阔的天地,还另有一个精神世界,就像《王子复仇记》中哈姆雷特对好友Horatio说的一句话:“这个广大的世界,许多东西不是你那可怜的哲学所能想象得到的。”

晚年何兆武先生

7.

这件事也给了我极大的启发,一个终生受益的启发:当我们的思想解释不通的时候,就得另换一个坐标,不能死硬地按原来的模式去套。

我想,历史中真正学术上、思想上的重大突破,大概都需要坐标的转换。有些用原来的坐标解释不了了,却仍在那里生搬硬套,是行不通的。……比如,原来我们的坐标:地是不动的,日月星辰以大地为中心转动。后来哥白尼来了个革命,说大地是动的,地球围着太阳转,这就把坐标变过来了,不然很多现象讲不通。扩大来说,世界上没有金科玉律,没有什么是永恒的标准,人类进步需要不断地转换坐标。假如我们只有一种思想模式的话,人类的思想和科学就不会产生长足的进步。这跟宗教不同,宗教可以只有一种信仰,可是科学不应该是一种信仰。一个物理学家决不能说牛顿字字是真理,谁要反对就砸烂他的狗头,那科学就没进步了。

左起:文靖、何兆武、付如初(《上学记》责编)

8.

我一直都这样认为,精神上的追求和享受本身就是目的,不能太功利。比如念这个对我没多大用处,拿不到博士,也找不着好工作,那我就不干了。当然这样想也不算错,但那是另外一种作风。从中学开始,很多年我都不大用功,这大概与我自由散漫的习惯有关系,也可以说跟自己的人生观有关系。在我看来,读书最大的乐趣在于自己精神上的满足,这比什么都重要,而不在于是不是得到一种世俗的荣誉。假如不是很有兴趣,又要付出很大的牺牲,我觉得犯不上。或者说,太功利就丧失了自己的生命,反而得不偿失。

晚年何兆武先生