南宋最后一首爱国励志诗,四百年后重见天日,震惊世人

2021-05-31

2021-05-31

中华民族历经五千年,其中多少次改朝换代,都没能阻断民族文明文化的传承。只因民族文化一来中庸和贵包容万物,二来注重正统,凡统治者只有尊崇儒家文化才会被文人士子所承认。

但数千年来也曾因统治者被外族入侵而导致文化传承受创,如戎狄入侵焚镐京使西周灭亡、五胡乱华使士族南迁、北宋靖康之耻、蒙元灭南宋、满清代明等等。其中有的尚可南迁避祸、有的则外族被同化。

而唯有蒙元灭南宋最是令人唏嘘,南宋被灭亡后既没有小朝廷延续、也没有将蒙古同化入儒家文化。虽然依旧有元皇室朝廷,依旧有文字语言传承,但却被当作低等人,真正成为外族统治下的苟延残喘的文化传承了。

在元代百年之间,诗人不敢作诗、文人不敢评事,唯有填些闲词、唱些杂曲,成就了元曲之名。很多爱国诗人甚至将自己的诗文作品封存地下,以图来日问世再刊。这些爱国诗文大多失传,有些则历经数百年后再见天日。

比如南宋最后一位爱国诗人郑思肖所作的诗文集《心史》,就被深埋地下历经400年才重见天日,其中的爱国诗文令世人震撼无比。下面这首《二砺》就是其中一首爱国励志诗:

二砺

南宋·郑思肖

愁里高歌梁父吟,犹如金玉戛商音。

十年勾践亡吴计,七日包胥哭楚心。

秋送新鸿哀破国,昼行饥虎啮空林。

胸中有誓深于海,肯使神州竟陆沉?

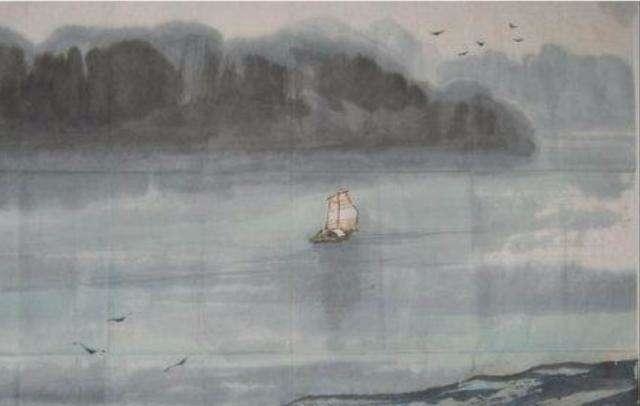

郑思肖是南宋末年诗人,也是一位画家,诗画双绝。可惜生不逢时,元军南下时他上书请求整顿朝吏、招兵御敌,因言辞激烈被贬为民。南宋灭亡后,郑思肖不忘故国,改名“思肖”,意为思念趙宋;又把书房名改为“本穴世家”,意为大宋世家;自豪忆翁、所南都是怀念故国之意。

郑思肖并非形式主义的爱国,而是将爱国贯彻到一言一行之中。他擅长画兰花,为当世圣手,但亡国后所画兰花都无土无根,意为土地沦丧无从扎根。有元朝廷权贵求其一画,郑思肖断然拒绝,怒道:“头可断,兰不可画”!与他相交亲密的好友赵孟降元后,郑思肖一纸书信言辞骂之,并与赵孟绝交,其忠孝刚烈可见一斑。

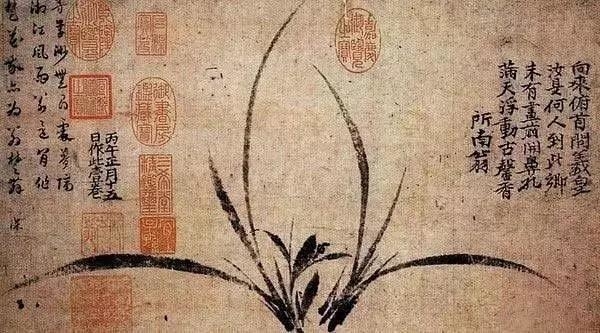

郑思肖传世的诗最著名的便是一句“宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中”,南宋灭亡之后,他本存以死殉国之意,但为了完成自己诗文作品《心史》和文集的汇编,才以“孤臣”之身苟活。《心史》完成后,郑思肖自知其中多爱国诗篇,无法刊行,边用铁匣密封,藏于苏州承天寺的枯井中。

直到明代崇祯年间,这部千古奇书才被人发现得以重见天日。而书中数百篇都是讴歌爱国志士、痛斥奸臣元寇的诗作,饱含血泪,震惊世人。这首《二砺》就是其中一首。

《心史》中有郑思肖的励志诗从《一砺》到《二十砺》共计三十余首数千字,都是爱国自励之作,此为第二次自励的《二砺》,也是恰逢亡国时所作,可算南宋最后一首励志诗了。

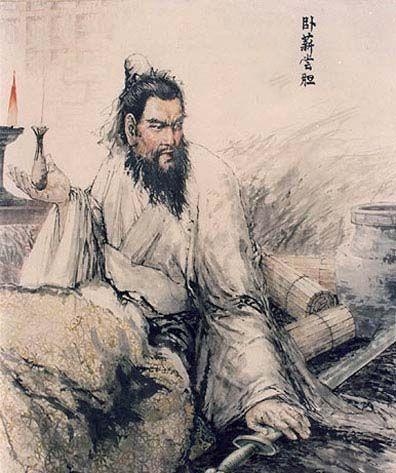

诗中开头便高歌诸葛亮所爱唱的《梁甫吟》,以“金玉戛商”的悲壮来衬托诗人恢复中原的壮志。颔联“十年勾践亡吴计,七日包胥哭楚心”则以勾践卧薪尝胆、申包胥七日哭秦庭来表达自己复国之志。

颈联“秋送新鸿哀破国,昼行饥虎啮空林”表达亡国后的哀愁的同时也自比饿虎,誓要撕咬敌人。结尾一联直抒胸臆:胸怀大誓,以反问表达不能使国家沉沦的决心。

此诗虽然并非特别优秀的作品,但其中一股爱国的精神感人至深。郑思肖的《一砺》到《二十砺》共计三十余首,每一首尽皆如此,慷慨激越,忠肝义胆。也难怪近代梁启超读《心史》都不禁赞叹:“此书一日在天壤,则先生之精神与中国永无尽也”!