唐代书手:书法史的“幕后推手”

对于书法艺术发展的审视,历来多将目光聚焦于主流书法史,特别是名家名作,作为后世学习书法的主要师法取径,其历史影响愈加深远;而对于非主流书法史,则往往忽略。事实上,对非主流书法史,我们不仅要关注而且要将其放到大的书法史宏观视域下,以动态的、发展的、科学的态度来研究,会发现它们在我国古代书法史进程中的培土筑基作用,尤其对于研究字体书体的发生发展具有探索意义。

唐代是我国书法发展史上的黄金时期,以欧阳询、虞世南、褚遂良、薛稷、张旭、怀素、颜真卿、徐浩、柳公权等人为代表的名家作品,美不胜收,传写不衰。然而这些并非唐代书法的全貌,能够流传至今日的名家墨迹都是经过历史筛选的优秀作品,它们体现了当时书法发展的主要潮流和主要贡献,但尚难以全景式地呈现当时书法发展的总体面貌。而现所见众色书手之墨迹和墓志,既不乏端雅娟秀的典籍经文的缮写、庄严肃穆的墓志书丹,更有平实随意的日常实用性书写。书手的书法可作为一个窗口,通过它在一定程度上窥探到整个唐代书法的总体面貌。

首先,在印刷术尚未普及的唐代,大量的典籍和经卷依靠书手抄写而成。在这种实用性的书写活动中,涌现诸多书写技艺娴熟高超的书手。他们的墨迹在当时及后世皆具有较高的审美价值或“书法”价值,对繁荣唐代书法起到了不可或缺的作用。

这些墨迹虽代表不了同期楷书的最高水平,但显然出自书法水平较高的书手;尤其重要的是,它们反映了唐代以前一般书手所写楷书的基本面貌及其演进大势,具有重要的书法史学价值,在书法史的研究中,也占有越来越重要的地位。

以笔画丰富、书写熟练的“经生体”为例。古代写经所用的不全是楷书,但以楷书为多。写经所用的楷书往往就是当时流行的抄书体式。南朝时出现“写经”“经书体式”之类的名目,表明抄经体已自成系统。两晋南北朝时期的“写经体”作品,既有带隶意的古朴楷书,也有成熟楷书,前者“进化”缓慢、似迟迟不肯成熟,后者约出现于南北朝初期;到南北朝末期,前者逐渐趋近后者并为之取代。

自此,“写经体”受业已流行的成熟楷书影响而渐入程式,至唐则更加法度化,用笔有板有眼,讲究提按顿挫,如南京博物馆藏《佛说大乐善巧方便经》残卷所用的为地道的熟练的楷书,完全脱去了隶意,与前朝写经字形扁方而横向取势的楷法大异其趣。学者就其卷末题记以及书写特点考知,此经写于唐初高宗朝或其以前,与现藏法国的P.3791号经卷为同一写卷。其笔法细腻精到、一波三折,运笔稳健徐缓、舒展劲拔,结构匀停,章法严整,通篇法度森严,字里行间充盈着庄重静谧之气,表现为唐代通行的抄经体式。

“写经体”特殊的实用性质,决定其目的在于追求快捷、清整而不尚变化,且必须有一定规范。现存古代书手写经,以唐代及其以前的书法水平最高,这与当时楷书盛行、尚未普遍使用印刷术有密切关系。清钱泳《履园丛话》卷十称:“有唐一代,墨迹、告身而外,惟佛经尚有一二,大半皆出于衲子、道流,昔人谓之经生书。其书有瘦劲者近欧、褚,有丰腴者近颜、徐,笔笔端严,笔笔敷畅,自头至尾,无一懈笔,此宋、元人所断断不能跂及者。唐代至今千余年,虽是经生书,亦足宝贵。”此外当它与佛教写经、抄经挂钩之时,学者甚至可以界定:这是一种宗教形态的书法。或在中国书法史上还可以梳理出一条重要的脉络,即从宗教的角度看待书法史,从抄写宗教内容的书迹发展到完全体现宗教精神的书法作品。

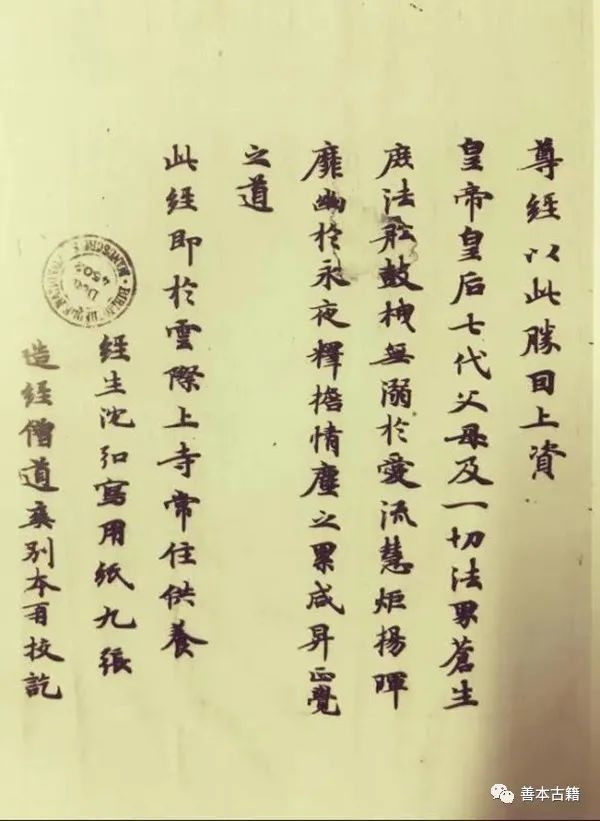

经生沈弘写《阿毗昙毗婆沙》

敦煌遗书中大部分是佛经。由于抄录佛经典籍的郑重及便于手写、方便易认和实用的需要,字体均为小字正书,并且持续了700年,这就与历代的其他书法遗迹不同。历代书法遗迹中有甲骨、金文、碑刻、摩崖、砖铭、帛书、简牍、文稿、尺牍等众多形式,书体及大小也是种类繁多。敦煌写经主要是正书,而且是小字正书,书写工整清楚,通篇从结体、笔法和章法布白形式,都趋于统一稳定,形成了一定的范式,故而在书法史上被称为“写经体”,数量有4万多卷,时间跨越7个世纪,形成了一种独特的“写经体”书风,启功、谢稚柳、杨仁恺诸先生均有论及。启功先生曾言:唐人楷书高手写本“即乱头粗服之迹,亦自有其风度”,比“著名唐碑,虞、欧、褚、薛,乃至王知敬、敬客诸名家,并无逊色,所不及官耳。官位逾高,则书名逾大,又不止书学一艺为然也”,此番评价可谓一语中的。囿于儒家伦理思想以及“官本位”价值观的影响,世人对书写者的品评大多依据书写者的身份地位来判断其艺术价值。这种书法品评观会不可避免地忽略书法艺术的审美性、独立性而产生不够客观和中允的评价,众多书手寂寂无名的社会原因亦在于此。通过上文的研究,我们发现真正的唐代书法史凭借知名的书法家之力终难取得如此成就,有唐一代书法水平的整体提升正是依赖于无数不知名的书手合力而成。无论是墨迹还是墓志,书手种种精美书迹皆有助于我们从墨迹与刻石的“异”“同”之间,梳理出字体、笔法以及章法的发展轨迹,是可以供我们深入学习的优秀范本。当然,由于书手本身的复杂以及书法水平的高低之别,在选择学习对象时还应提前做好甄别,不宜盲目乱学。

唐代书手墨迹与墓志,书法水平虽难免参差不齐,但精品依然不胜枚举。诸多实用性与艺术性兼顾的墨迹精品,对于了解唐代楷书书写的真实状况以及书法时代变迁的基本脉络无疑有巨大帮助。而此前宋代以降直至晚清的千余年间,人们大多凭借碑刻、拓本推究唐代楷书的笔法。今天我们能目睹千年以前书手留下的书迹,何其幸运!

其次,书手书迹使我们知道在后世一致公推的名家之外,其实也还有大量散落民间的、千姿百态的“非经典”的书写方式存在。通过前文分析可知,书手对当时名家的模仿和学习使名家的艺术风格散布益广、影响益深。这对加深已知名家的研究有一定的借鉴作用。此外,它们独有的风貌还能有效地弥补我们对“传统”与“古典”过于单一的诠释立场,甚至有些民间书手的墨迹还构成了一个与“经典”相对立的“民间”“民俗”书法的美学样式。

书手是书法家们风格传布的最好使者。因为他们的抄写直接面对的读者也就是书法欣赏的主体,而有些书手,本身就是著名书法家的弟子。结合近年来所见的书法资料,综括来讲,唐代前期书法家还是以虞(世南)、欧(阳询)、褚(遂良)、薛(稷)和李邕为代表的。从年龄来说,欧长于虞,欧成名也可能先于虞,故而欧应居虞先。但从唐代书法的渊源来看,还是应以虞为开风气者。在所发现的敦煌写本中,就有欧阳询所写的《化度寺邕禅师碑》拓本。抛开这件拓片本身的真赝不讲,欧体风格的抄本还是出现在敦煌的遗书中。P.5043《古文一篇》、斯705《开蒙要训》书写十分认真,笔画细致,字体规整,竖、撇、弯钩均带有欧体意韵。

书手们传播书风的速度之快,出乎人们的意料,而且对于开风气或者说是对新风格的孕育,书手的书作亦有所体现。以新疆阿斯塔那206号墓文书为例,其中一件唐光宅元年(684)《史李秀牒为高宗山陵赐物请裁事》,题款为“十月廿四日,录事神都受”。这是一件书写熟练的书手所写的,字里行间流露的是唐代中期的书法风格。“判”字,起笔和收笔的圆融具有颜字的特征,斯3392《秦元□制受告身》与颜真卿《刘中使帖》中的一些字相互吻合,伯2170《太玄贞一本际经》则与颜真卿早期作品《多宝塔》比较接近。颜真卿书法初学褚遂良,后从张旭得笔法,从篆书中体会出中锋直下的笔法,遂放弃辅锋不用,专用中锋,也就是以篆笔作楷书。颜书气势雄浑,形体敦厚,世称“颜体”。中唐以后,颜体风格的抄本也出现在敦煌和新疆吐鲁番的文书中。就上述书手墨迹而言,是早于颜体而出现的。颜真卿生活在709~785年,由此可以说,颜体的产生,也是受到了时代风气的影响。诚然,对于艺术现象研究,一种风格样式的出现并不能说明某一种晚出的风格样式的必然形成,但书手在当时书法风格形成过程中所起到的作用应该是被考虑在内的。

基于此,对于书手书法的研究也有助于对书家群体的重新认识。元明以来书法史的研究是以书家个体为核心进行的,这是由字体演变相对稳定后以风格发展为内因的书法发展的客观性所决定的。而目前的书家研究,已经不再仅限于元代以后,其范围又大大地前移了。这种重视书家个体的研究是书法史研究深化的必要一步。书手们的传世书迹无疑使这个研究思路被更宽地拓展开来。历数中国三千年的书法史,真正意义上的“大家”数量并不多,但书法行为的发生并不是围绕这几个人展开的。大家的地位通常是后人追加的。对于如何深层次挖掘他们周围的书法活动,不局限于对某几个人的研究,唐代书手的墨迹以及墓志作品极大地开阔了我们的研究视野。

从晋代到唐末,五百年的书法史上,书法人才代不乏人。据上文统计,墨迹书手与墓志书手总数即有上千石,这些数字仅仅是不完全统计,从事此种行业的人员又何止千百。书手其人默默无闻,其书却蔚为可观。正如叶昌炽所言:“书学至唐极盛,工书而湮没不称者,尚不知凡几,况煊赫到今,其必无滥竽可知矣。”虽然他们与精英书家的历史影响和文化定位完全不同,但当我们面对众多书手完成的书迹作品时,亦会发现他们与名家不同的书法史意义。书手们留下了大量的文献典籍、宗教经文的手抄本,其中很多书作是精美绝伦的艺术珍品,尤以小楷书为最。即使是经过书手抄写再刊刻后的印本,也是每一印本有每一印本的风格,这与书法上讲究的风格相当吻合。

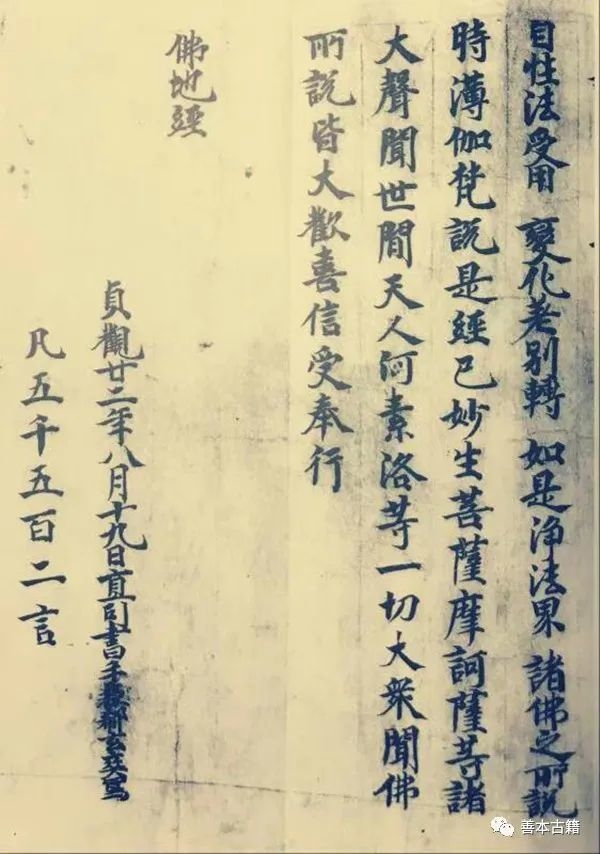

书手郗玄爽写《佛地经》

同所有的历史研究一样,书法史的研究也是有不同的层面的。一方面,传世书手的作品不但具有文物价值,也有相当的艺术价值;另一方面,通过这些书手的作品,结合传世名家作品进行书法史研究的时候,可以更加清晰地看到对于书法作品内容的选择和艺术性的关系其实并不是像以往被解释的那样,它的艺术表现力和作品内容之间的关系更应该得到新的阐释。换言之,今天的书史研究应该怎样去解析前人删除的东西是不重要的,而留下来的东西就一定是重要的呢?而通过出土或重新被发现的这样一批书作,他们的艺术价值又该怎么客观地界定?“人们对于过去的一切总要进行选择性的记忆,人们选择一些东西,把它记忆下来,如果记下来的东西历经劫难,没有被摧毁或者在动乱当中损失掉,这种记忆的东西就变成了我们今天依据来重构历史的史料。但人们究竟是怎么进行选择的?历史记忆的选择机制是怎样的?我们很少去探讨。”在清楚地认识到书法史的丰富多彩的基础之上,我们需要扩展视野并加深对这一现象的研究和分析。

最后,丰富多彩的书手墨迹,展示了除碑、帖以外的另外一个系统的墨迹书法世界,为后世提供了新的书写范本。可以说,这些成千上万的无名书家,用他们的智慧和情感,创造了中国书法史上光辉灿烂的一页。

在传世的书法范本中,行书、草书的墨迹很多,比如晋代“二王”的行书以及唐宋时期名家的行书、草书墨迹等,无疑都是学习行书、草书的极好选择。但是楷书、篆书、隶书几乎以碑为主,楷书的最佳范本——唐楷也几乎存于碑中。墨迹是书写者亲笔书写的原作。用笔的起止、提按的转换、线条的枯润以及笔势呼应,书法面貌和神髓俱在,易于为后人领悟体会,化古出新。而碑帖则需要刻手与拓手的加工,每个加工过程无疑会与原作产生差距,即使刻者能领会书者精神,毕竟与原作神髓相去已远。再加上风化损坏,更加大了后人领悟原作精神的距离。启功曾言:“晋唐法帖,转折失于钩摹;南北名碑,面目成于斧凿。临池之士,苟不甘为枣石毡蜡所愚,则舍古人墨迹,无从参究笔诀。其确出唐人之手,好事家不视为难得之货者,惟写经残字耳。……晴窗之下,日临一本,可蝉蜕而登仙。人弃我取,尤胜据舷。信千秋之真赏,不在金题玉躞;濡毫跋尾,殆自忘其媸妍也。”因此注重以墨迹为范本,参究书法用笔之道,同时把出土墓志、唐人的摹本和后世的刻帖一步一步地相互比较和印证探讨,究其得失,有助于还原唐人书法的真实面貌。

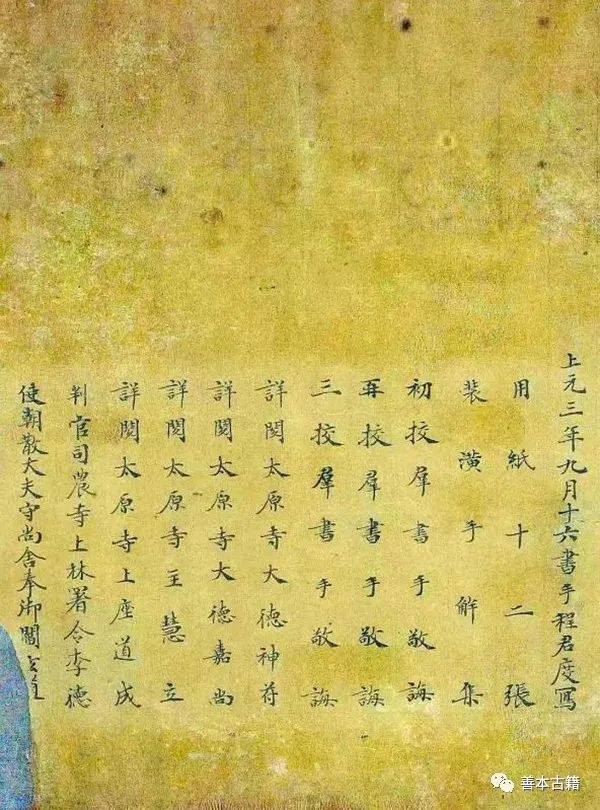

书手程君度书《金刚般若经》

唐代书手墨迹以实用性的楷书书写居多,展现了楷书发展、定型的过程,并在丰富的楷书形态中,形成了一种具有强烈风格特征的写经体楷书。从《妙法莲华经》《十颂比丘戒本》《华严经》《金刚经》等敦煌书手抄写的经卷中,可以清晰地看到楷书发展演变成熟的过程和全貌。同样地,墓志作品中,孙荣宗书《郑君墓志》(贞元三年,787)、斑遇书《田沼妻斑氏墓志》(元和三年,808)、许仲年书《韩复墓志》(大中五年,851),都具有当时典型的时代特征,并能别具新意。艺术的进步除了在于其能提供新的观念外,更在于它能提供新的风格样式。对于熟谙那些传统典型作品的人来说,无论是书手墨迹所具有的纯熟规整,还是墓志中的质朴自然,的确可以在已经习惯的传统惯性之外,生发出另外一些可能性,为那些希望在“传统”之外另寻他路的学习者提供一种可资借鉴的典范。

本文节选自周侃著,《唐代书手研究》,社会科学文献出版社2020年12月出版

如需参与古籍相关交流,请回复【善本古籍】公众号消息:群聊