米寿之年 日日求新——专访清史学家阎崇年

去年是故宫建成600周年,今年是故宫正式启用600周年,在方兴未艾的“故宫热潮”中,阎崇年先生在多年讲述故宫史的基础上,出版了《故宫六百年》、《大故宫》(纪念版)两部著作。

拜访阎崇年先生的那天正是芒种时节。今年夏天京城多雨,而那天却阳光正好,铺天盖地,似麦子金黄。穿过小区花园,披着一身热气,本报记者来到了闻名已久的“四合书屋”。四合书屋之“四合”,为“天合、地合、人合、己合”。这是阎崇年先生从历史人物身上总结出的人生哲学。一进门,便见阎崇年先生从“四合书屋”的匾额下走来,身着平整如新的浅蓝衬衣与黑色长裤,鹤发童颜,步履轻捷,笑容和蔼。

今年正值阎崇年先生88岁“米寿”之年。当阎崇年先生说出这一事实时,记者着实感到了惊讶。毕竟,对于一名“90后”来说,记忆中的阎崇年先生,还是《百家讲坛》上的样子。注意到了记者的表情,阎崇年夫人笑着补充道:“阎老师上《百家讲坛》的时候,已经是七十岁啦!”

七十岁!也就是说,在许多人眼中悠闲自在的“退休生活”,对于当年的阎崇年先生来说,正是人生新阶段的开始。而如今,“老骥伏枥,求新又新”,仍是阎崇年先生在米寿之年的祈愿,也是一代学人的风范。

芒种时节,有幸与阎崇年夫妇品茗闲谈,更令人深思“日新”之含义。芒种原是农忙时节,麦可收,紧种稻,收获的时节也是新的开始。农活如是,学术如是,人生亦如是。

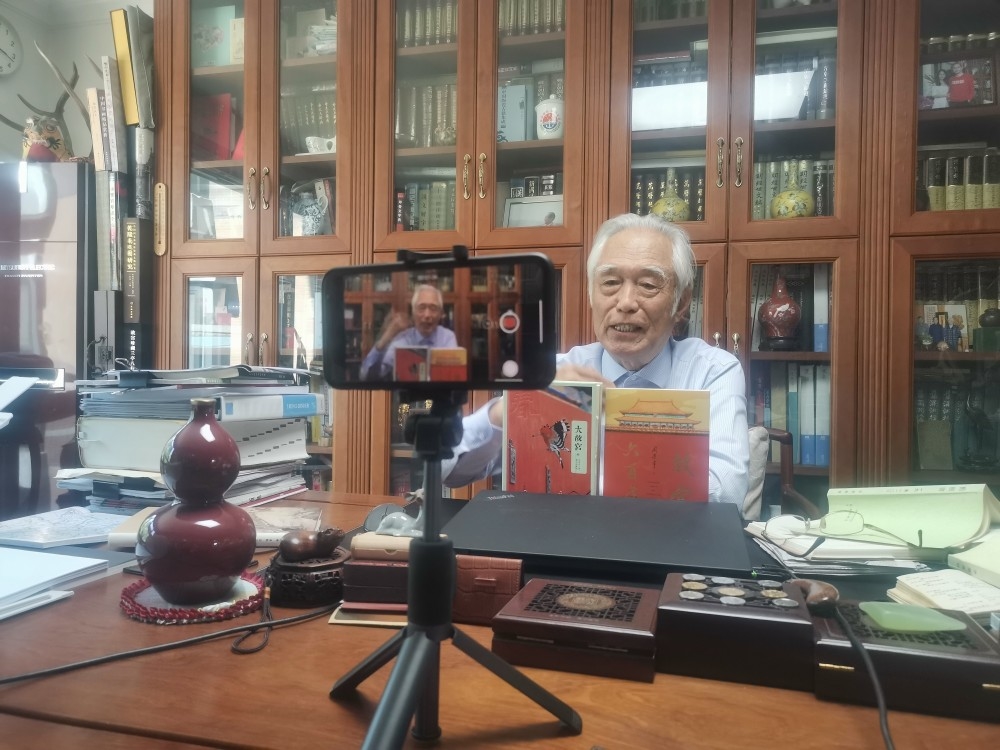

正在工作的阎崇年先生

生逢其时 结缘京城

“学历史,数学必须要好。”这是阎崇年先生给许多学生的忠告。人人皆知“文史哲不分家”,但数学又与历史有什么关系?阎老师笑言:“数学是逻辑思维,如果数学都学不好的话,那么多复杂的历史事件、历史人物,又如何能够理出头绪呢?”

阅读阎崇年先生的著作,不难体会到一种条分缕析、简洁扼要的数学之美。不论是学术专著,还是普及性作品,阎崇年在行文时,总能从纷繁的历史瞬间中抽出一条线索,再顺着这条线索分出枝丫,织成一张节点分明的网。由此观之,阎崇年先生的数学成绩,必是极好的。

回顾阎崇年先生的求学之路,那便是“别人家的孩子”的故事。阎崇年先生出生于山东蓬莱。这是渤海边上一个历史悠久的海港城市,流传着八仙过海的传说,也是民族英雄戚继光的故乡。“我小时候出海捕过鱼,我想我的性格里,有那么一些渔民的勇敢。”阎崇年先生回忆道,“我们家祖辈便开始在北京打工。我小学毕业的时候,跟父亲说想要去北京读书,我的父亲同意了。于是,我就参加了升中学的考试。”

阎崇年先生正在为小读者签名

在当时的北京,“小升初”正如中考、高考一样,是考试成绩决定的。两千多人报名参加了考试,最终录取不过百人,可见竞争之激烈。“不知道怎么,我就‘蒙’上了,考上了北京第六中学。”阎老师以轻松幽默的语调说道。进入中学后,包括数学在内,阎崇年先生的各科成绩都很优秀,而历史尤其引起了他的兴趣:“当时,我们的历史老师是北师大毕业的,讲课讲得很好。我的记性不错,经常上课被点到发言。慢慢的,也就喜欢上了历史。”阎崇年先生与历史的缘分,就这么从北师大开始了。高中毕业后,成绩优异的阎崇年顺利考入北京师范大学历史系,师从著名历史学家白寿彝教授。“在史学研治的路上,我幸遇贵人。北京师范大学白寿彝师、北京大学邓广铭师、中国社会科学院杨向奎师和著名学者王光先生等,高屋建瓴、指点津要,使我顺利行进,得修正果。”对于这些“贵人”,阎崇年始终心怀感激。

老师们的言传身教,也让阎崇年领悟到,历史研究从纸面出发,最终将抵达人生。在一次采访中,阎崇年曾回忆过一次与恩师的交谈。白寿彝先生提问道:“司马迁说‘究天人之际、通古今之变、成一家之言’,那个‘天’是什么意思?”当时,阎崇年并没有回答出来,而如今已有了自己的想法:这个“天”,不是气象的天,不是宗教的天,不是理学的天,而是历史哲学的天,就是天时的“天”。天时是很公平的,元顺帝是这个天时,朱元璋也是这个天时,朱元璋借着这个天时起来了,推翻了元朝。努尔哈赤早生一百多年,赶上明朝盛世的时候,也根本成不了事。晚也不行,晚了就是李自成的天下。个人难以改变天时,但是可以顺应天时、借用天时。

正巧,近日万众瞩目的高考落幕,而北京卷的语文考试中,作文题便是“论生逢其时”。时隔多年,再看白寿彝先生的问题以及阎崇年所给出的答案,正可领会何谓“读史以明智”。或许,白先生之所以提出这个问题,本就没有准备给出标准答案,而是给了青年人一张白纸。

而阎崇年,就在这张白纸上,在学术与文化之间,写下了属于自己的一笔。

燕步徐行 清史满学

在最新出版的《日新集——师友笔下阎崇年》后记中,阎崇年如是总结自己的学术之路:1960年至1970年,确定方向,研究清史;1970年至1980年,寻根溯源,博览广取;1980年至1990年,首出专著,日美讲学;1990年至2000年,创立满学,走向世界。上世纪中后期的40年,是阎崇年在学术道路上不断攀登的40年。

《日新集——师友笔下阎崇年》,华文出版社

“我重点研究的领域,是清朝开国史。”在学术上,阎崇年先生界限严明地划分了自己的主要研究领域。他最早针对努尔哈赤的相关问题发表了专题论文及学术传记,而后专注清朝开国史研究多年,著有《燕步集》《燕史集》《清史论集》《满学论集》《袁崇焕研究论集》《努尔哈赤传》《袁崇焕传》《清朝开国史》等学术著作。其中,2014年出版的《清朝开国史》体量达一百二十万字,堪称阎崇年先生清朝开国研究的集大成之作。

《清朝开国史》,阎崇年 著,中华书局

为什么选择清史研究?其实,阎崇年先生与清史的缘分,恰如他与学术的缘分一般,正是由古都北京开始的。早年间,阎崇年主攻先秦史,二十多岁时,他的一篇先秦史论文送呈杨向奎教授指教,杨向奎教授给予肯定,随即来信提了一个建议:希望阎崇年转攻清史。理由很简单,因为先秦史的研究很依靠关中地区的考古资料,而阎崇年身在北京,虽远离关中地区的学术资源,却为研究清史提供了难得的“地利”——仅就故宫一处,就蕴含着无限的宝藏!闭关思索一个月后,阎崇年接受了这一建议,走上了清史研究的道路。

随着清史研究的深入,阎崇年注意到,中国和世界学术界迫切需要建立“满学”这一学科。清史与满学有着密切的关系。而相较于清史,满学(Manchuology)是一个新兴的学科,是研究满族历史、语言、文化、八旗、社会,及其同国内各族、域外各国文化双向影响的学科。过去有人认为,满学研究中心不在中国、不在北京。经过30年的满学研究,外国学者认为满学研究中心在中国、在北京,中国学者取得了在国际满学界的话语权。

“我倡议并创建了第一个专业满学研究机构——北京市社会科学院满学研究所和第一个满学专家教授组成的群众性的学术团体——北京满学会,并任创会会长。”阎崇年说道。学术乃天下之公器,不论是在个人研究中,还是在社会活动中,阎崇年都身体力行地推行了“满学”的学科建设,让满学研究者之间能够更好地进行交流,更开发了北京丰富的学术资源。

至本世纪的第一个十年,也就是阎崇年先生的古稀之年,他正式走上了中央电视台《百家讲坛》栏目。被誉为“开坛元勋”的他,是《百家讲坛》第一位受到观众热烈欢迎的学者。至此,已经退休的阎崇年先生,在收获学术成果之余,开始了新一轮的播种——通过媒体,将历史普及给更多读者。在他看来,媒体的影响力超越了他最初的想象,却也是时代赋予的机会与成果:“与广大受众交流,促成了我的学术新境界:更宽泛地读书,更辽阔地踏查,更深层地思考,更高远地视野。”

这是一个全新的领域,而阎老以学术研究的精神,投入到了节目的准备中:“有一句话:给别人一碗水,要准备一桶水。所以我要讲45分钟,必须准备大约5000多字的讲稿,而我会写成约两万字的文稿,就是四倍于所讲的。这样在讲的时候有所选择,把一些更重要的事情讲给大家听。”

阎崇年先生正在为晚报读者介绍自己的作品

阎崇年认为,就电视讲座而言,至少应满足五个基本要求:删繁就简、深入浅出、清晰表述、张弛有度、史论结合。正是因为满足了这五个基本要求,阎崇年的讲座才受到了各年龄段观众的欢迎。从一炮而红的《清十二帝疑案》,到《明亡清兴六十年》《康熙大帝》,再到《大故宫》《御窑千年》,十多年间,阎崇年为众多爱好历史的观众及读者,打开了一扇又一扇大门。

去年是故宫建成600周年,今年是故宫正式启用600周年,在方兴未艾的“故宫热潮”中,阎崇年先生在多年讲述故宫史的基础上,出版了《故宫六百年》、《大故宫》(纪念版)两部著作。“《大故宫》是以空间为线索,按照故宫建筑格局,横向进行讲述;《故宫六百年》是以时间为线索,按照明清历史演变,纵向进行讲述。一横一纵,正可让读者们更全面地认识故宫。”阎崇年说道。

《大故宫》纪念版,阎崇年 著,故宫出版社

《故宫六百年》,阎崇年 著,华文出版社

修养四合 再出新论

如今,已是本世纪的第二个十年。讲演、出书、参加会议……新的身份,让阎崇年先生的行程变得十分紧凑,而在繁忙的活动之余,阎老并没有暂停学术研究的脚步,耄耋之年又增添数项学术新成果。一方面,他系统梳理了五十年来研究清史、满学的所得,整理完成了自己的作品集,另一方面,他突破性地提出了“森林文化”的新概念、新观点,出版了学术新著《森林帝国》。

森林文化,是以东北森林文化地区为代表的文化形态,长久以来,被混同于蒙古为代表的西北草原文化。从商周以来,东北地区就生活着特定族群,以渔猎为主要生产方式,发展出独具特色的森林文明。从最早的肃慎、挹娄、勿吉,到靺鞨、渤海,再到女真诸部,最后到满洲兴起,阎崇年认为,森林文化最终的成功,就在于一个“合”字。

“三百年来,政界、学界、军界一直存在一个问题。就是清朝为什么能‘以少胜多’?又为什么能‘以小治大’?我试图从历史文化角度进行回答。在《森林帝国》这本书中,我第一次提出,中华文明主要是由五种文化形态构成的,即中原农耕文化、西北草原文化、东北森林文化、西部高原文化和沿海及岛屿海洋文化。清朝依托了东北森林文化,再与北部和西北的草原文化、西部的高原文化以及汉族农耕文化统合起来,形成了一股力量。在五种文化的冲突与交融下,最终建立了一个伟大的帝国。”阎崇年说道,“当然,在此过程中,中华民族也付出了巨大的代价。我们回顾这段历史,既要借鉴其经验,更要吸取其教训。”

《森林帝国》,阎崇年 著,生活·读书·新知三联书店

多元文化统合的观点,既是阎崇年先生的学术新论,也让他重新认识了自己的身份。出生在蓬莱这个海边城镇,阎崇年儿时曾出过海、种过地,父辈更是常年在北京经商。“我受了渔民、农民、商人的三种影响,就文化来说,我受了渔业文化、农业文化、商业文化三种影响,我身上有这三种文化的影子——第一,有一点勇敢的精神;第二,有一点务实的精神;第三,有一点变通的精神。”阎崇年如此总结家乡对自身性格的影响。在他眼中,多文化的交融是一个人乃至一个国家的成功秘诀。

老骥伏枥,修养四合;米寿之年,日日求新。这是阎崇年先生的祈愿,也是他一生治学讲学、为人处世的生动写照。(责编:李峥嵘)