云南为什么有船棺葬

2021-06-28

2021-06-28

云南境内船棺葬,目前尚无文献可查。船棺葬的墓葬形制,最早见于楚雄万家坝青铜时代墓地,一九七四年三月,因楚雄市郊学大寨建设基本农田而发现。彼时文革尚未结束,但文物工作已逐步恢复秩序,翌年五月,云南省文物工作队组织进行了三次考古发掘,发掘成果刊布于《考古学报》一九八三年第三期。

万家坝墓地以其Ⅱ类墓葬富有特色,为较大之竖穴土坑墓,葬具以巨型栎木剖刳成棺,棺内未见完整遗骸,近似巴蜀墓葬特点,万家坝Ⅱ类墓随葬器物丰富。随葬器物主要类型以兵器矛为主,次为剑,其中山字形格剑在滇西一带为典型器物;工具类青铜锄、斧数量最多,二者造型富有特色,整个刃叶部近似圆叶形,在滇西一带颇为常见;此墓地所出万家坝型铜鼓,年代定在春秋时期,纹饰简单,号称铜鼓之祖型;万家坝1号墓出有羊角编钟一套,也颇具特点。

万家坝墓地出土铜鼓

万家坝墓地出土铜编钟

万家坝墓地墓主族属,发掘报告认为或为靡莫之属,或为昆明之属,并无定论。

大波那墓地经一九六四、一九七七、二零零八、二零一四年四次发掘,其首次发掘出土了举世瞩目的房屋形铜棺。而末次发掘清理墓葬二十五座,刊于《考古》二零一五年第七期,资料详尽,一改大波那墓地考古发掘资料不全,文化遗存面貌及特点模糊不清的状况。

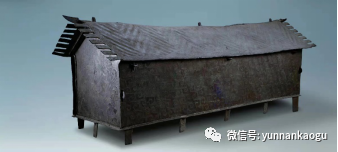

大波那墓地出土铜棺

就大波那墓地墓葬形制总体观察,属于竖穴土坑墓,占据主流的墓葬大多有墓椁,椁内置木棺,木棺多以原木刳成,亦或用厚重木板围成,明显呈现出船棺葬的特点。发掘报告并未详细描述棺内人骨保存情况,或许正是因为人骨发现较少或保存不佳所致,但最为直接因素,在于此类墓葬一般是多人二次葬,因此人骨极少保存,更无完整个体可言,否则以此类墓常施以白膏泥保护特点,人骨保存当不成问题。据此可以肯定大波那墓地葬式为二次葬。

大波那墓葬随葬器物以青铜器为主,常见器物有矛、山字格短剑、圆刃斧,圆刃斧与巴蜀文化墓葬所见类似,或谓之曰烟荷包式钺。大波那4号墓出土一件圆刃斧,尚存完整装柄方式,十分重要;另外12号墓出土有二件滇南一带常见之靴形铜钺,均当引起研究者注意。末次发掘报告并未进一步阐明大波那墓地族属性质。

大波那墓地出土铜钺

大波那墓地出土铜锄

自上世纪六十年代发现大波那铜棺墓,至今已过五十多年,云南境内类似可以称作船棺葬之墓葬,唯大波那、万家坝而已。观察两处地点墓葬形制的共同之处,有几点颇为明显:一则大型墓都选用原木刳成船棺,与成都平原所见蜀人船棺,并无明显区别;二则葬式多采用多人二次葬形式,也与成都平原蜀人船棺葬葬式一致;三则云南境内仅分布于红河源头之祥云、楚雄一带;四则随葬圆叶刃型斧(有的应为锄),与蜀人所称烟荷包式钺,十分近似,且在滇西一带广泛分布,疑为蜀式钺风格南传所致。

大波那墓地出土船棺

大波那、万家坝二处墓地发现以来,云南学界一直聚焦于认定出土了最早的铜鼓,以及是否昆明人的问题,而从未明确认定此即船棺葬,亦未就二处墓地族属问题详加探讨,以给出合理解释。仅有四川学者童恩正、宋治民二先生早年尝试过对其族属的分析,童恩正先生早年发文认为大波那铜棺墓为昆明人所有之见,与文献记载昆明人分布地望不符,昆明人当居于洱海以西;况大波那出一铜人像,脑后梳发髻,异于昆明人辫发习俗,大波那当为滇人之西境,属与滇人混居之靡莫之属。宋治民先生在八零年代著文认为,大波那、万家坝相距未远,属于雟、昆明这一系统。

童、宋二学者同处成都,熟谙蜀人船棺葬特点,然其著文均未言大波那、万家坝船棺葬性质。云南学界更沉迷于争论万家坝铜鼓为世界最早之铜鼓这一微观视角,而漠视二处墓地属于什么人,为什么会使用如此别致之葬具等重要历史背景进行探讨与解释。

数年前往成都考察博物馆建设,蒙成都市文物考古研究所王毅先生安排,得见成都市商业街蜀国船棺葬发掘现场,吃惊之余,不免心生联想,即大波那、万家坝墓地究竟为何人何因有此特别葬式。二零一四年云南省文物考古研究所闵锐研究员领衔,成规模再次发掘大波那墓地,又借机前往观察,现场察看即认定此类墓葬应明确定名为船棺葬,属于与楚雄万家坝墓葬同等性质或同一族属遗存。

成都商业街蜀国船棺葬

何以下此结论,因墓葬形制实在特殊,其大量葬具为原木剖开,再刳出箱型长圹放置遗骸,颇近似于泸沽湖摩梭人所谓猪槽船,独木舟之谓也。棺盖亦多剖原木而成,合盖后更完全是原木之状,唯制作精良程度,略逊于成都商业街所见巨型船棺,学界多以商业街为蜀王墓,蜀王自然拥有更雄厚的财力,能制作更大型的独木棺。以如此高度相似之葬具、葬式,葬式均流行二次多人葬等墓葬形制判断,大波那、万家坝不是船棺葬还能是什么,当成共识。

二处墓地形制相同,随葬品则略有差异,位置距离相距不远,当为青铜时代同一族属遗存。究竟是什么人所为,历史记录缺如,学界一直游移于靡莫之属抑或昆明之属,左右为难,均难以令人信服,原因在于此一葬俗可能另有渊源,既非靡莫也非昆明,而属于来自成都平原的蜀人遗存。

北京大学考古系教授孙华三十年前讨论蜀人船棺葬习俗时,曾引《史记·三代世表》正义转引《谱记》一段文字言蜀人“历禹、夏、商。周衰,先称王者,国破,子孙居姚雟处。”孙华先生以为姚雟即今云南姚安、四川西昌之称谓,然此一区域并未见船棺葬,所以未予深究。原因之一在于学界一直未将万家坝、大波那墓葬性质定名为船棺葬。个人认为,姚雟当为云南西部之概称,姚即大姚姚安,雟为雟人居住之地,此说见《说“雟”》小文(注:详见《云南文物》2017年2期),以为雟乃彝族之一支,自古杂居分布于滇西一带,即包含今祥云、楚雄一带,至今仍为彝族居住的核心区域,当为古籍所记蜀人南迁之地,所以有大波那、万家坝蜀人船棺遗存的发现。

蜀人南迁姚雟,事在周慎王五年,秦人伐蜀,蜀王于葭萌之地即川北广元一带拒秦,战败南遁,开明氏遂亡,此即历史记载之蜀人南迁说。周慎王五年即公元前316年,为蜀人失国时间,正值战国时期。

大波那、万家坝墓地,核心时段也在战国,而万家坝因有木质碳素测年,以为可早到春秋时期。其实用于测定年代之船棺为栎木,生长缓慢,且制作船棺未必就是砍伐栎木之同一时代,因此属于战国时期的可能性是完全存在的。

大波那、万家坝墓葬随葬器物,略异于蜀国船棺葬所出,但烟荷包式钺(斧)、方銎斧等大波那常见随葬品,同为蜀人船棺葬常见随葬器物。万家坝墓葬随葬器物,则明显迥异于蜀人所用,其铜鼓、山字形格铜剑都是云南本地典型青铜器,其中铜鼓为古代越人所用典型器物,山字形格剑源自滇西北游牧族群,由此可见万家坝墓地随葬品之多源特点,难言自身特色,或许正是蜀人南迁立足后所处窘境的真实写照。所可疑者,在于蜀人常用的图章,完全未见于大波那、万家坝,尚需合理解释。

蜀人受西北秦人挤压,恰当之战略后退方向,必然选择南走,经西昌方向到达滇西,唯独这里具有良好的交通条件。且自新石器时代成都平原之宝墩文化时期起,滇西区域之大墩子、白羊村、新光诸遗址遗存,以及地处中间环节之西昌礼州遗址,即已显现出一致面貌,可视为为同一文化区域,可见其交流频繁远较春秋战国更早。

东周时期,群雄争霸,西南夷虽属边疆之地,但并未置身事外,此时已有蜀、巴、夜郎、滇、昆明之属可以区别,此种区别并非等同或曰投影于考古学文化的区别,重点在于社会组织与人群不同。

蜀人南迁,并未止步于祥云、楚雄一带,而是继续沿礼社江、红河南行,最终到达越南红河平原,故《南越志》载“交趾之地最为膏腴,旧有君长,曰雄王,其佐曰雄侯。后蜀王将兵三万讨雄王,灭之,蜀以其子为安阳王”,此一记载历来被视为无稽之谈,实则可备为假说之一。越南朱芹、朱山、越溪、隆洛卯出有秦汉时期船棺葬,可为证据之一。查尔斯·赫尔曼著《大陆东南亚早期文化》一书,载有红河平原Chan Can地点所出船棺,形制无异于成都平原、滇西所出,且有大波那常见之烟荷包式铜斧,此类器物亦在泰国北部出土过,可见其使用流布甚广。越南考古界将船棺认作东山文化葬式之一,但尚未详加研究。无论如何,同处红河上下游之青铜时代,因船棺葬此一特殊葬俗而呈现出文化上的共性,是无可否认的事实。

以上可备为假说之一。

追述蜀人船棺葬历史,其鼎盛时代在东周时期,为开明氏建蜀国所独有的特异葬俗。近年成都市有专家研究金砂遗址遗存,称在春秋之前西周晚期已有蜀人使用船棺痕迹,但并未描述展示其具体形式。倘若可信,又早于以前认识,然三星堆、金砂遗存,其主流并非船棺葬,故古蜀文化与春战时期船棺葬截然不同。不只葬俗不同,船棺葬随葬品也从根本上区别于三星堆、金砂一脉古蜀文化,何况还有巴蜀图章这类神秘符号,也不明其渊源,均属于船棺葬研究的关键问题。

近年关于蜀文化起源问题,成都市文物考古研究所于岷江上游山地考古中,已初步认定蜀文化之源头在西北甘青高原,然并未解决其动态历史进程,且其关联也仅限于古蜀文化。而以船棺葬为特色的蜀文化,又难于与三星堆、金砂遗存直接联系,云南船棺葬的渊源也因此而扑朔迷离。

新疆小河墓地船棺葬

蜀人来自西北,其源头或可追溯至新疆小河墓地,小河墓地也选择类似船棺为葬具,尚需仔细对比研究,此处不再详细讨论,可备为假说之二。

戴宗品,云南省文物考古研究所